自宅のネット回線を光回線に変更しても速度が遅いのはWi-Fiルーターのせい?

せっかく、自宅に光回線を導入したのにネットの速度がイマイチ遅いと感じたら、まずは、今使っているWi-Fiルーターを疑ってみましょう。それが原因で速度が出ない可能性もあります。もちろん、ネットの速度が遅くなる原因はほかにもたくさんあるので、今回は光回線の速度が遅い原因と解決策を解説しましょう。

そもそも光回線ってどのくらいの速度が出るの?

「光回線」とは、光ファイバーを利用したインターネットサービスのこと。昔の「ADSL」などに比べると圧倒的に高速で安定しています。

現在、光回線の速度は1Gbps〜10Gbpsといった超高速なサービスが主流ですが、これは理論値。実際にはそこまでの速度が出るわけではなく、1Gbps(1,000Mbps)の光回線の実測値は200Mbps〜800Mbps程度。10Gbps(10,000Mbps)を契約していても、実測値はおそらく700Mbps〜5Gbps(5,000Mbps)程度でしょう。

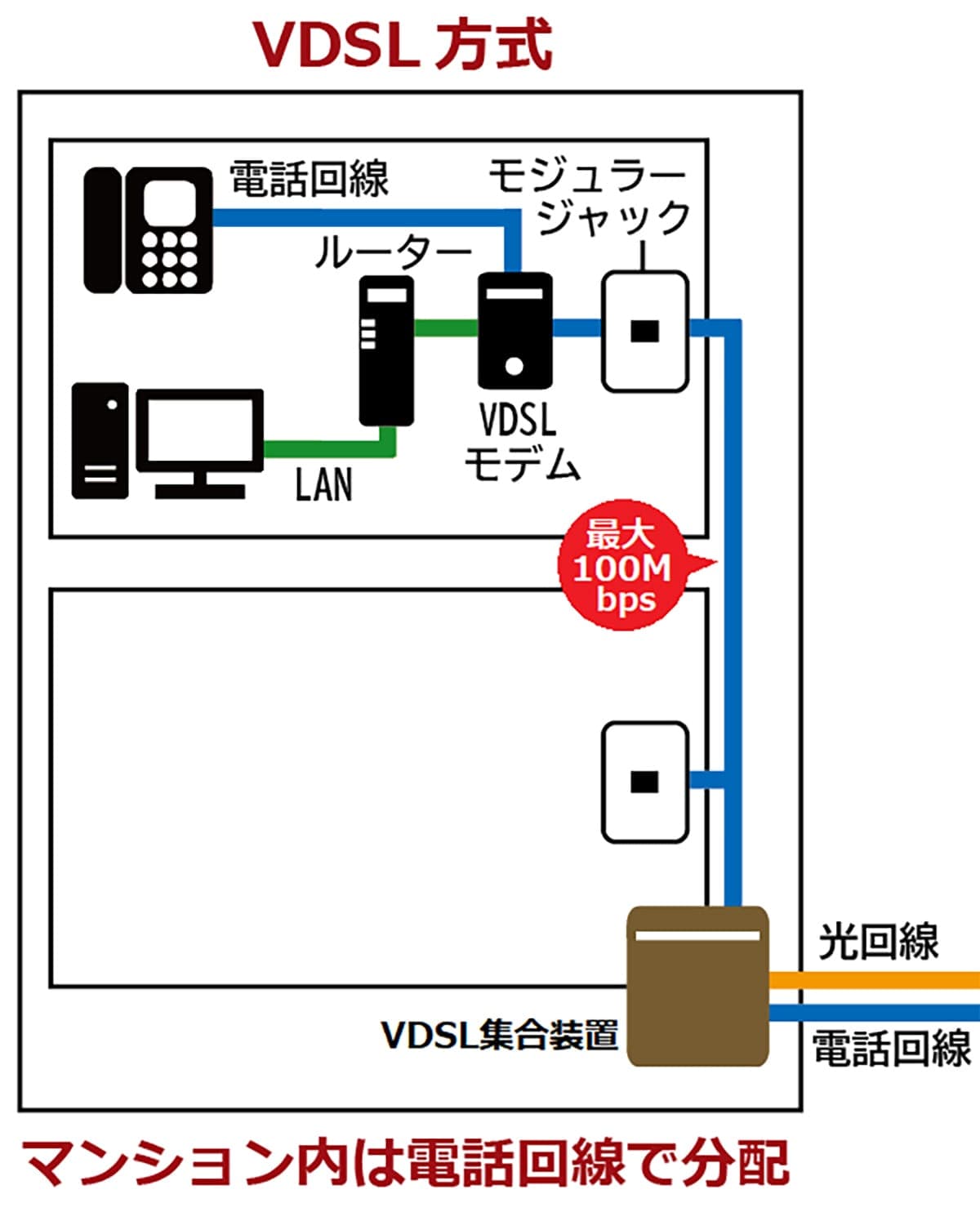

ただし、これは自宅の部屋に直接光回線が来ている場合の話。たとえば、光回線を導入していても、古いマンションではいまだに「VDSL方式」になっている場合もあります。

VDSL方式では、マンションの入り口までは光回線が来ていますが各部屋には電話線を使って分配するため、最大速度は100Mbps程度。実測値では30〜80Mbps程度になることもあるのです。

もちろん、ここ数年で急速にVDSL方式から光配線方式に変換する工事は進んでいますが、マンションによってはさまざまな問題で、VDSL方式のまま放置されていることもあります。

●NTT東日本「フレッツ光マンションタイプ(VDSL方式)からフレッツ光マンションタイプ(光配線方式)への切り替えについて」は→こちら

●NTT東日本「フレッツ光クロス」は→こちら

【1】Wi-Fiルーターの有線LANポートの規格を確認しよう

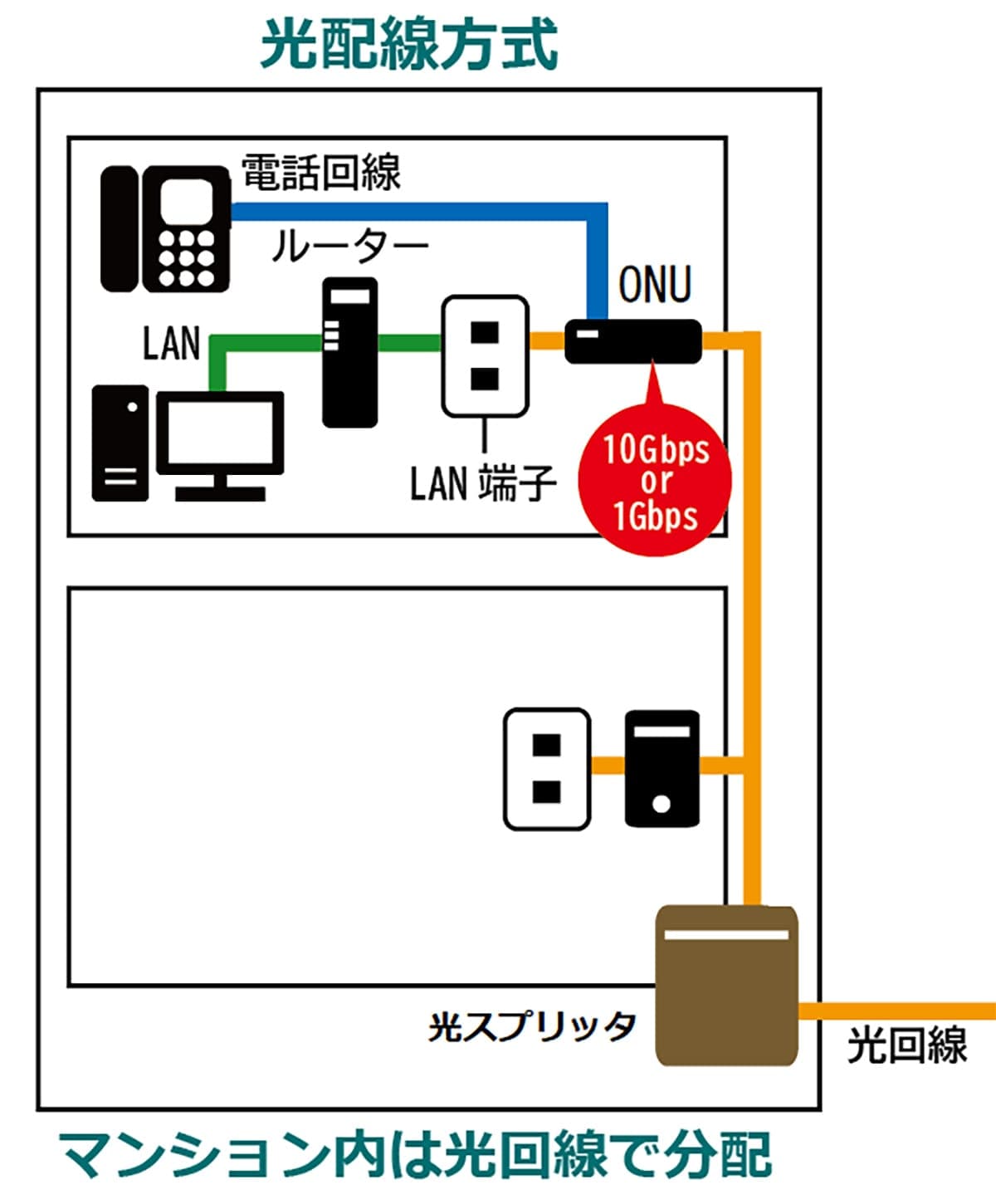

自宅やマンションが光配線方式であれば、部屋に直接LAN端子が設置されています。

壁のLAN端子とWi-FiルーターをLANケーブルで接続することで、スマホやパソコンがWi-Fiで接続できますが、Wi-Fiルーターが古い機種だと、光回線本来の速度が出ないことがあるんですね。

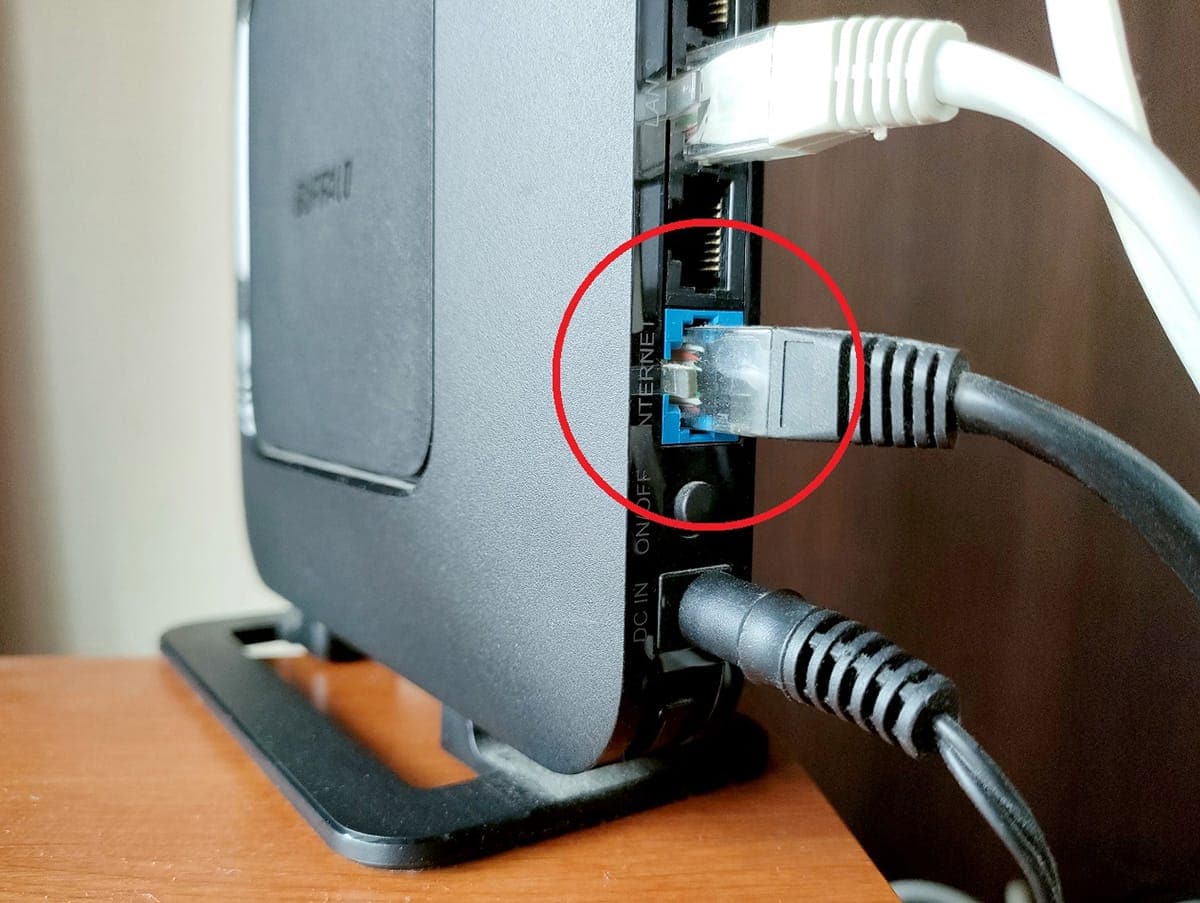

Wi-Fiルーターの背面には、LAN端子とWi-Fiルーターをケーブルで接続するための「WAN(INTERNET)」ポートと、分配して複数のパソコンやTVなどとケーブルで接続できる「LAN」ポートの2種類があります。

しかし、光回線を契約しているのに「WAN」ポートの速度が遅いと、ここがボトルネックとなって速度が上がりません。

たとえば、10Gbps以上の光回線サービスを契約しているなら、WANポートも10Gbpsに対応している製品を利用する必要があるのです。

これはLANポート側も同じで、WANポートが10Gbpsに対応していてもLANポートの一部が1Gbpsだったりすることもあるので、接続する前に確認しておきましょう。

【2】スマホやタブレットは5GHz帯や6GHz帯で接続しよう!

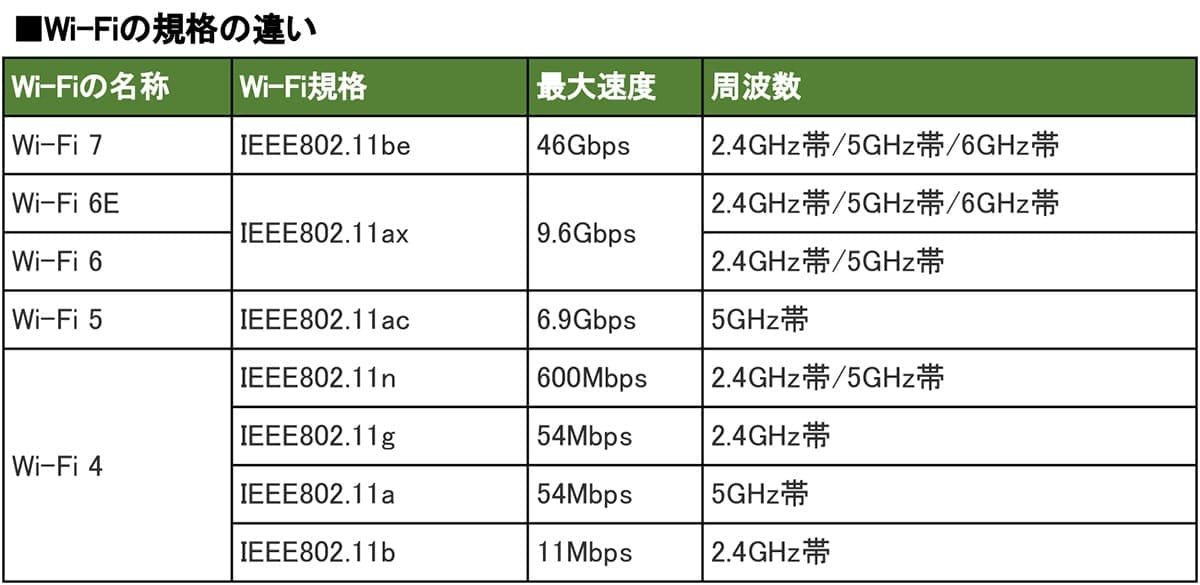

Wi-Fiの速度は年々向上していますが、最新規格のWi-Fi 7では最大46Gbps(6GHz帯接続時)、ひとつ前の規格であるWi-Fi 6や6Eでも最大9.6Gbpsと非常に高速です。

しかし、今使っているWi-Fiルーターがそれ以前の古い規格である場合は、光回線の速度を活かせません。

たとえば、光回線が最大10Gbpsであっても、Wi-Fiルーターの最大速度が600Mbpsなら、Wi-Fiで接続しているスマホの速度も最大600Mbps止まりです。

また、デバイス側のWi-Fi規格も重要です。最新のiPhone 16シリーズはWi-Fi 7にも対応していますので、Wi-Fi 7対応のWi-Fiルーターを使って6GHz帯に接続すれば、実測値で1.5Gbps程度で接続することも可能でしょう。

しかし、スマホがWi-Fi 6までしか対応していない場合は、実測値でおそらく1GMbpsには届かないはずです。

【3】光回線が「IPv6」対応なのに速度が遅いのはWi-Fiルーターが非対応かも?

最近は「IPv6(アイピーブイシックス)」に対応する光回線サービス(プロバイダ)が一般的になっています。

「IPv6」とは「IP(インターネットプロトコル)の6番目」という意味で、“インターネットでデータをどのように送るかを定めた最新ルール”のこと。

IPv6接続を利用すると、昔のIPv4よりも速くなると言われていますが、これはIPv6が、IPv4で使われていた「PPPoE」から「IPoE」という新しい接続方式を利用できるため。

たとえば「PPPoE」が一般道だとすると、IPv6で利用できる「IPoE」は3車線の高速道路のようなものだと考えると分かりやすいでしょう。

しかし、プロバイダがIPv6に対応していても、Wi-Fiルーターやスイッチングハブなどが非対応だと「IPoE」では接続できず、速度は速くなりません。

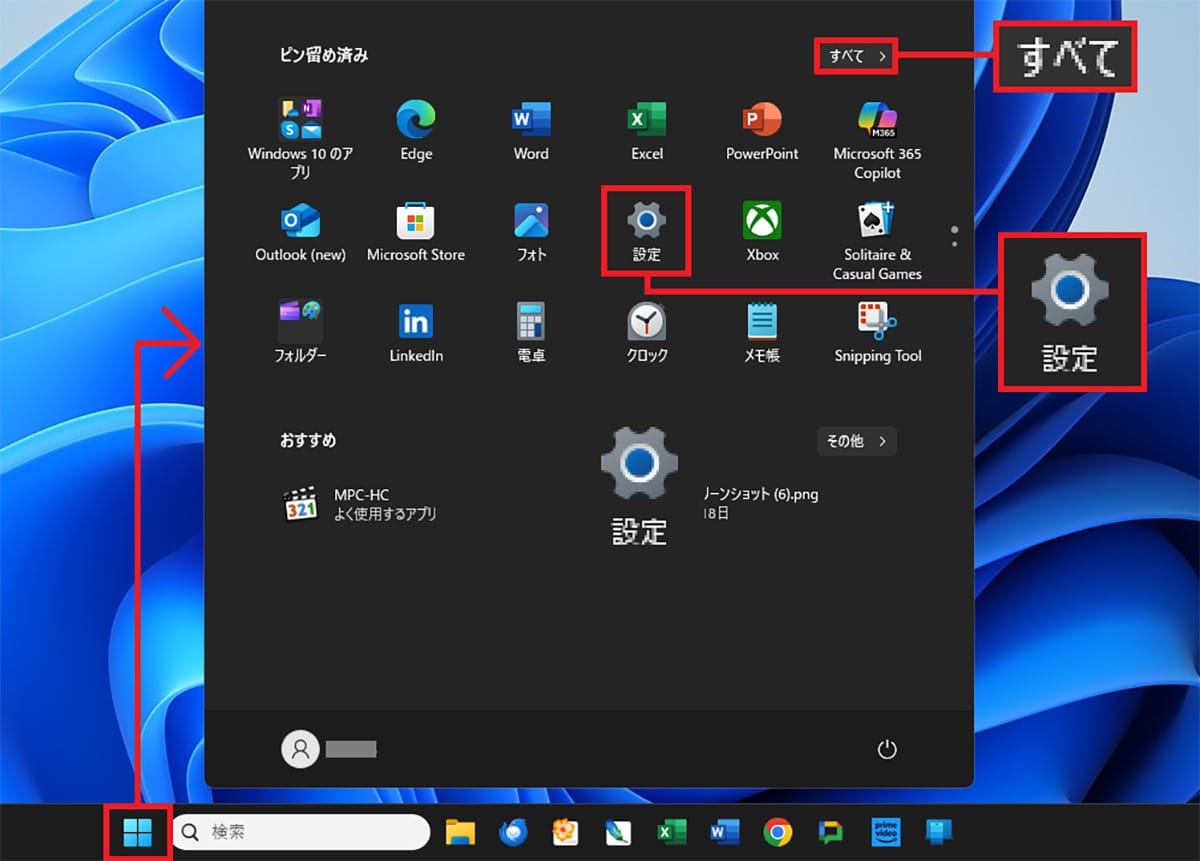

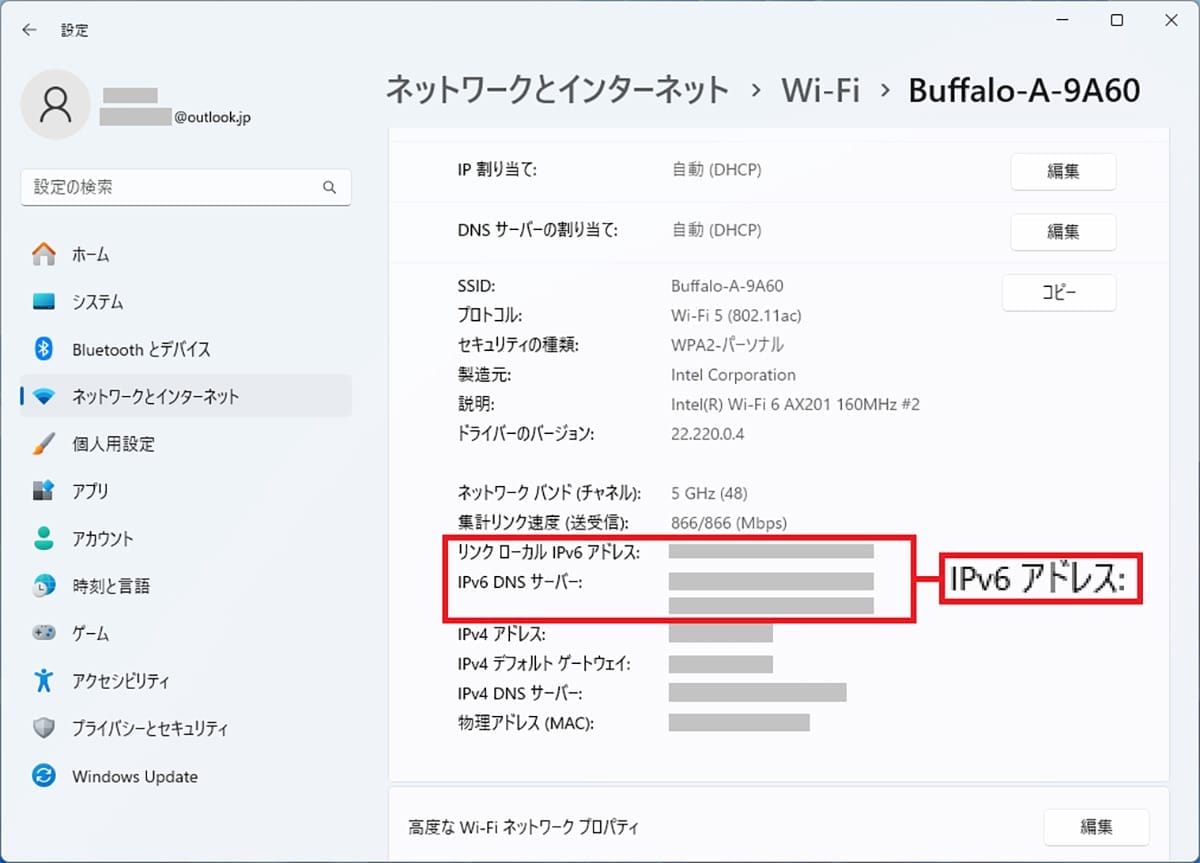

自宅の光回線がIPv6に対応しているか確認したければ、Windows 11パソコンで、「スタート」から「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」で「プロパティ」をクリックしましょう。ここでIPv6のアドレスが表示されていればIPv6で接続されています。

IPv6に接続されているか確認する手順(Windows 11)

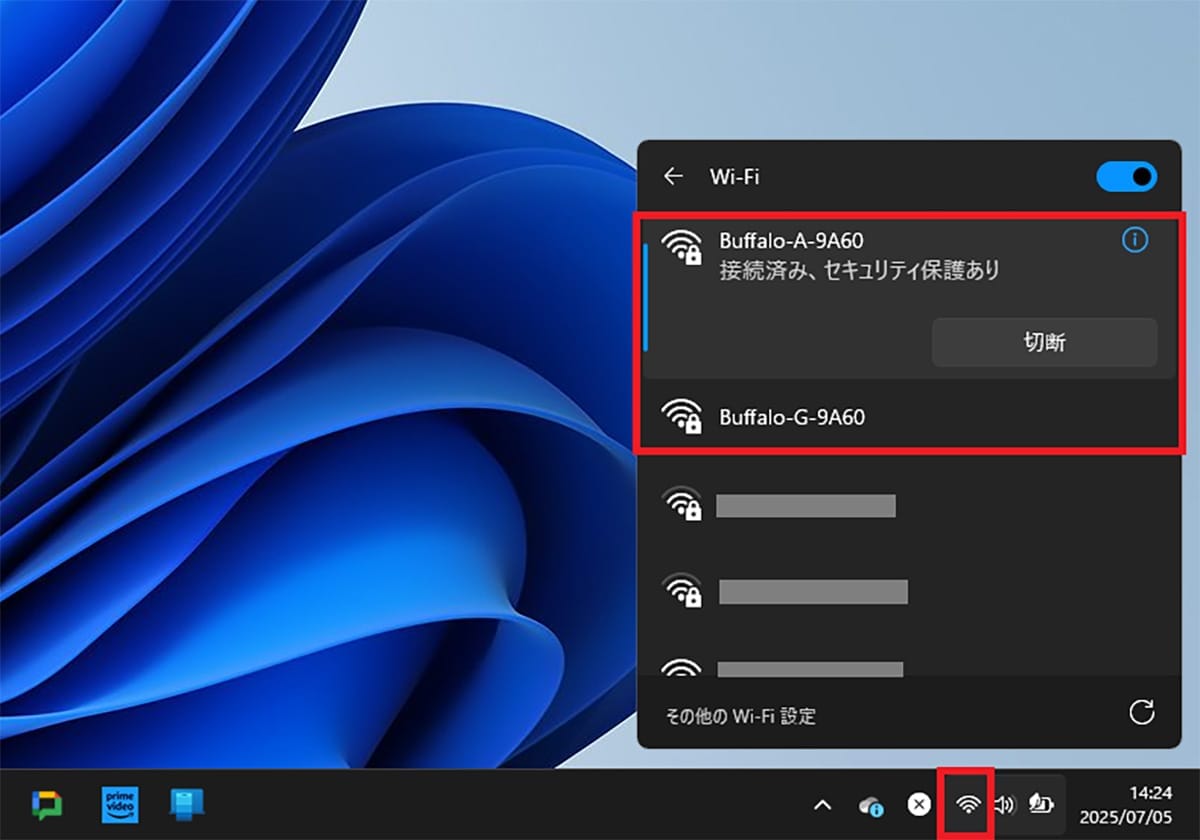

なお、筆者が使用しているバッファロー製Wi-Fiルーター(Wi-Fi 6対応)では「〇〇〇-A」と「〇〇〇−G」という2つのWi-Fi電波が表示されますが、これは「A」が5GHz帯、「G」が2.4GHz帯になります。

2.4GHz帯の「〇〇〇-G」で接続した場合は実測値で120Gbpsでしたが、「〇〇〇-A」で接続したときは実測値で420Gbpsと高速でした。このように、Wi-Fiで接続する周波数帯にも注意が必要ですね。

【4】広い一軒家で速度が遅いときは「メッシュWi-Fi」の導入も検討しよう

一人暮らしのワンルールなら心配いりませんが、広い一軒家やマンションでは、どうしてもWi-Fiルーターから離れた場所にあってネットの速度が落ちてしまいます。

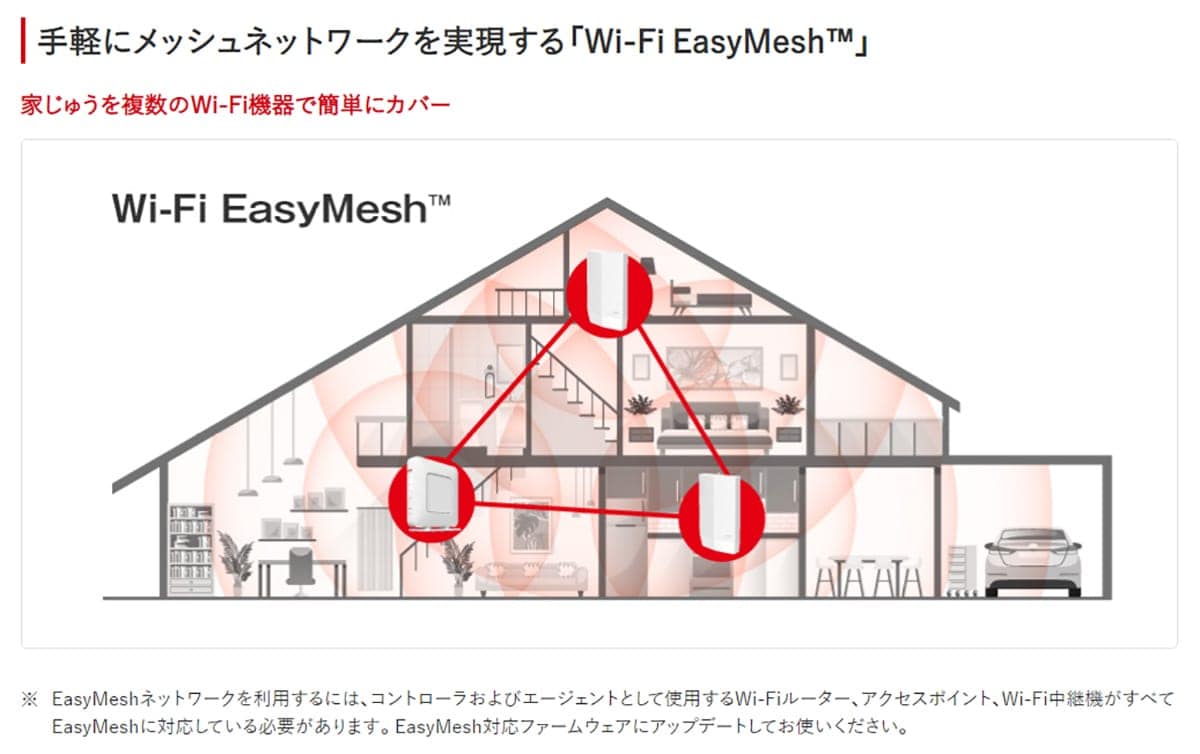

このようなときに、Wi-Fiの電波を中継する中継器を使う方法もありますが、現在なら「メッシュWi-Fi(Wi-Fi EasyMesh)」対応のWi-Fiルーターを使うことで、まんべんなく高速でWi-Fiに接続できるようになります。

メッシュWi-Fiは、複数Wi-Fiルーターを設置することで、互いに網目のような通信経路を構成できるので、広い一軒家などにオススメ。

もちろん、これを実現するには複数のメッシュWi-Fi対応Wi-Fiルーターを購入しなければならず、コストもかなりかかってしまいますが……。

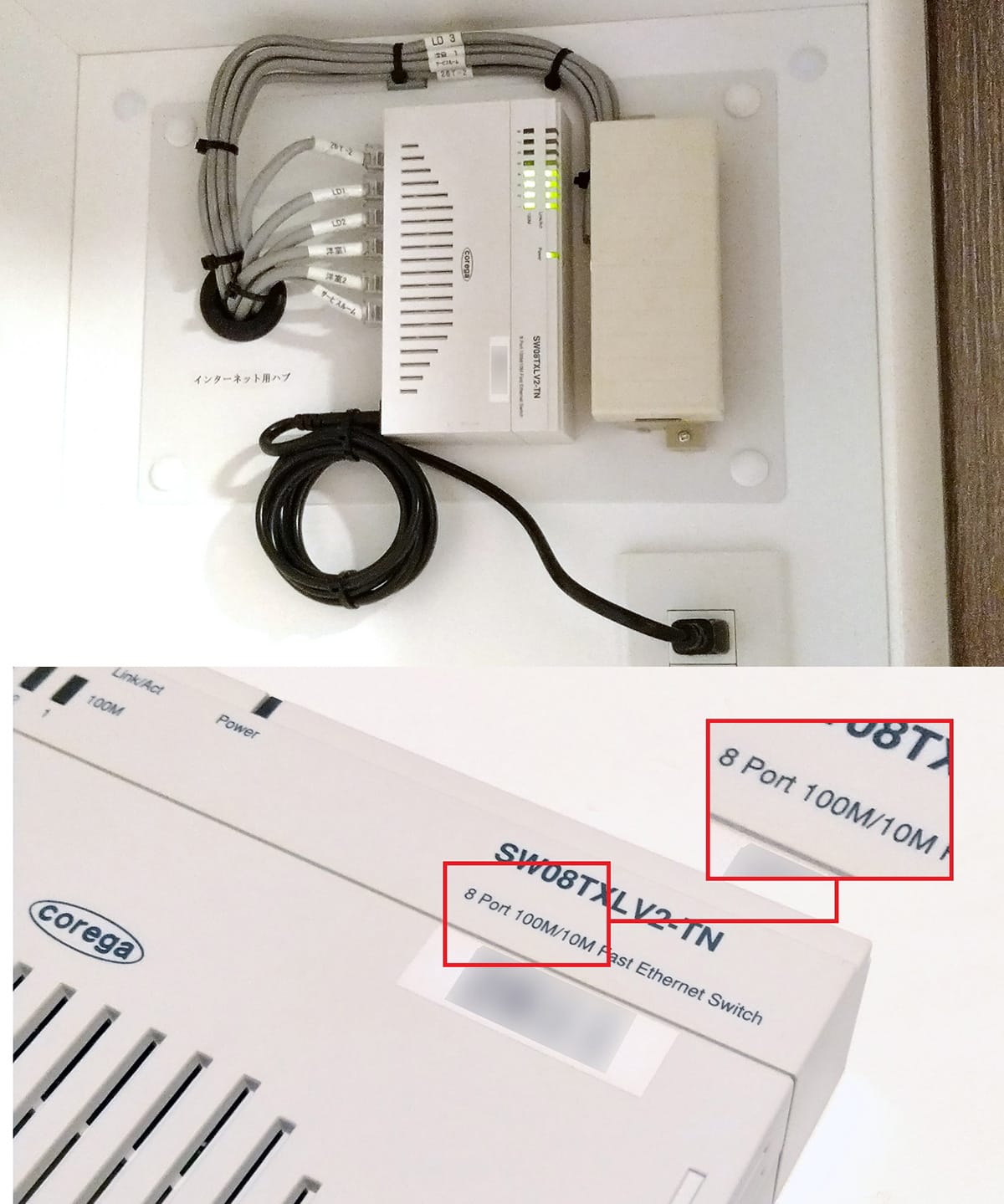

【5】マンション内の「ハブ」を交換することで速度がアップする場合も!

もし、1Gbps(1,000Mbps)の光回線を契約しているのに、実測値で100Mbps以下なら、自室に設置された「スイッチングハブ(以下ハブ)」に原因があるかもしれません。

古いマンションでは、建築当時は100Mbpsだった光回線サービスが途中から1Gbpsにスピードアップされることもあります。しかし、自室のハブが1Gbpsに非対応だと、ここがボトルネックになって本来の速度が出ないんですね。

この場合は、自室のハブを1Gbps対応製品に交換することで、本来の速度が出る可能性が高いでしょう。

実際、筆者が自室のハブを100Mbpsから1Gbps対応製品(3,000円程度)に交換してみたところ、以前は100Mbps以下だったネット速度が500Mbps程度まで向上しました。

ちなみに、複数のパソコンを使うオフィスでは、「スイッチングハブ」と呼ばれる分配機を使って有線LANケーブルを分配することが多いと思いますが、このハブが1Gbpsに非対応だったり、IPv6に対応していないことが原因で、速度が上がらない場合もあります。

【6】実はLANケーブルの規格にも注意が必要!

最後に、自宅に10Gbpsの高速な光回線を導入したのに速度が遅い場合は、有線のLANケーブルの規格も疑ってみましょう。

そもそも、LANケーブルは米国の「TIA/EIA/ANSI」が策定した「カテゴリ(CAT)」規格で分類されており、このカテゴリによって通信速度や周波数などが異なっています。

現在、LANケーブルの規格は「CAT.5」~「CAT.8」までありますが、基本的にカテゴリの数字が大きいほど新しい規格で、通信速度が速くなり伝送帯域も広くなります。

もし、CAT.6以前の古いLANケーブルを使っているなら、10Gbpsに対応する「CAT.6A」以上のものに交換してみましょう。

ちなみに、最近では100均のダイソーでも「CAT.6A」や「CAT.8」対応のLANケーブルが330円〜550円程度で手軽に購入できますので、ぜひ試してみてください。

まとめ

いかがでしょうか? 今回は、せっかく高速な光回線を契約したのに、ネットの速度が遅い場合、原因がどこにあるのかを探ってみました。

とにかく、Wi-Fiの規格は非常に複雑で覚えにくいですし、電波は目に見えないので、遅い原因がどこにあるかを掴みにくいものです。

もし、かなり古いWi-Fiルーターを使っているなら、とりあえず新しいものに買い替えてみてください。今なら最新規格Wi-Fi 7対応機種でも1万円くらいから買えますよ。

また、Wi-Fiルーターから出ている電波は、基本的には2.4GHz帯よりも、5GHz帯や6GHz帯で接続したほうが速くなりますので、スマホやパソコンのWi-Fi接続設定をしっかり確認してみましょう。

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。