Spotifyで広がる「偽アーティスト」「なりすまし」の問題点とは?AI音楽は排除すべき?

人工知能(AI)技術は目覚ましい進化を遂げており、その影響は音楽の世界にも及んでいます。AIによる作曲、編曲、さらには歌声合成までが可能になったいま、気がつかない間にAI生成音楽を聴いているかもしれません。

たとえば、映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』の劇伴音楽は作曲家・菊地成孔さんが率いる楽曲制作グループ「新音楽制作工房」が制作にAIを取り入れたことを公表。これについてはネット上で賛否両論を集めました。

もっとも、AI楽曲の台頭は、新たな創造性の可能性を切り開くものであり、アーティストが自覚的に創作の一環にAIを用いること自体は必ずしも否定されるべきものではないでしょう。一方でクリエイティブ作品を取り扱うプラットフォームにとっては、AI生成作品の取り扱いは難問です。一部の配信サービスや通販サービスでは、すでにAI生成作品の排除の動きも強まりつつあります。

このようにAI楽曲が急速に増加する中で、注目されるのが、音楽ストリーミングサービス『Spotify』の動向です。今回はSpotifyでのAI楽曲の増加やその問題点を見ていきましょう。

SpotifyはAI楽曲をどう見ている?

まず、基本的なスタンスとして、SpotifyはAIによって生成された音楽コンテンツを一律に禁止する予定はないとしています。SpotifyのCEOであるダニエル・エク氏は2023年9月のBBCのインタビューで人間のアーティストの同意なしにAIが使われるべきではないとしつつも、「AIによって作られた曲を完全に禁止する予定はない」と明言。

事実、Spotifyのユーザーガイドラインにおいては「Spotifyのコンテンツ取り込み」や「クローリング」を規制する文言はあるものの、AIそのものを全面的に規制する内容は見受けられません。

あくまでSpotifyのユーザーガイドラインにおいてAIに絡む点は「Spotify コンテンツのAIモデルへの取り込みを禁じる点」や「クローリングやスクレイピングによる、サービスの学習またはAIモデルのトレーニング」などです。また、コンテンツそのもの以外にも、ボットやスクリプトなどの自動化手段を使って再生回数やフォロー数を増やすことは禁止されています。

Spotifyで広がる「偽アーティスト」「なりすまし」問題

AI技術が悪用され、実在する著名アーティストのスタイルや声を模倣した「偽楽曲」が作られるケースや、あるいは完全に架空の「AIバンド」が生み出され、ストリーミング再生数を稼ぐといった問題も表面化しています。

たとえば、世界的な人気を誇るラッパーのドレイクやシンガーのザ・ウィークエンドの声をAIで模倣して作られた楽曲「Heart On My Sleeve」が大きな話題となりました。

このような楽曲は、アーティスト本人の許可なく声や肖像(パブリシティ権)、あるいは楽曲スタイル(著作権や不正競争防止法上の問題)を無断利用している可能性が高く、法的な問題だけでなく倫理的な観点からも大きな批判を浴びています。Spotifyを含む多くのプラットフォームでは、このような権利侵害の明白な楽曲は削除対象となる可能性が高いです。

一方で筆者が確認する限り、「ドレイクの声をAIで模倣して楽曲を作る」といった事例は、主要配信サービス上では下火になりつつあるものの、なりすましは必ずしも減少していません。

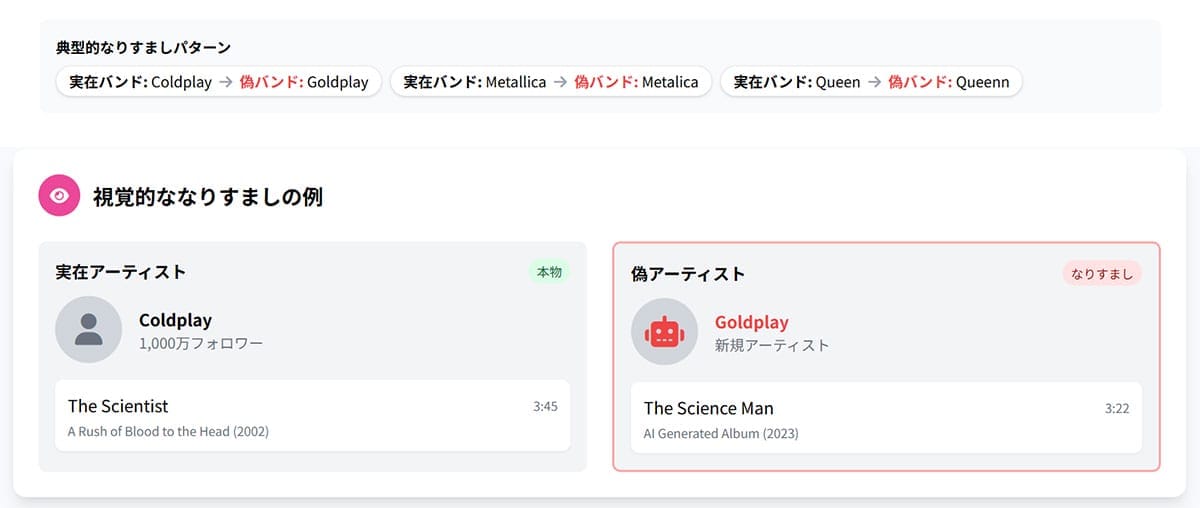

たとえば世界的なロックバンドのバンド名と「一文字違うだけのバンド名」を掲げ、そのロックバンドのビジュアルとよく似たAI製と思われるアーティスト写真をアイコンに設定。そのロックバンドの楽曲とよく似たタイトルで、全く異なる内容のAI製と思われる楽曲を配信している事例が多数散見されます。

Spotifyで散見される「AI音楽」のその他の問題点

そのほかにも、Spotifyにアップロードされている「AI音楽」にはさまざまな問題があります。

AI楽曲の大量生成と不正ストリーミング

まずストリーミングサービスを最も悩ませる悪しき「王道」のような手法が、楽曲の大量生成と不正ストリーミングです。AIで大量に楽曲を生成し、それらの再生回数をボットで不正に稼ぐという手口であり、ボット(自動化プログラム)やスクリプトを使い、特定の楽曲の再生回数を人為的に増加させることで再生数に応じた配信収入を得るというものです。

こうした行為が横行することで、実際には聴かれていない楽曲がランキング上位に表示されたり、不当に多くのロイヤリティが支払われたりする可能性があります。これは、真摯に活動しているアーティストの努力を踏みにじり、リスナーの音楽発見体験を阻害し、プラットフォーム全体の信頼性を著しく低下させる行為であると言えるでしょう。

既存曲との類似・サンプリング問題

AIは、学習データとして与えられた大量の既存楽曲のパターンを解析し、それに基づいて新しい音楽を生成します。このプロセスにおいて、AIが意図せずとも既存の楽曲に酷似したフレーズやメロディを生成してしまうリスクがあります。また、AIが既存楽曲の一部(サンプリング素材など)を明示的に取り込んで楽曲を生成する場合、その素材の権利者から適切な許諾を得なければ、これも著作権侵害(具体的には複製権や翻案権の侵害)にあたります。

AI生成楽曲は著作権による保護の対象か?

AI楽曲の「悪しき事例」についてはSpotifyも黙認しているわけではなく、対策を講じています。たとえばAI楽曲の大量生成と不正ストリーミングに対しては厳格な対処方針を掲げており、Spotifyは専門のエンジニアチームを擁し、ストリーミングの人為的操作を検出、抑制、排除するための技術開発と監視を継続的に行っています。不正な再生はロイヤリティ支払いの対象外となり、公式チャートや再生数のカウントにも反映されないともしています。

とはいえ大量生成と不正ストリーミングへの対処には、いたちごっこのような側面もあります。AというAIアーティストが規制されたら、BというAIアーティストが登場する状況が続く可能性があります。

すると本来、より議論されるべきは「AI生成楽曲も著作権法に基づく保護の対象となるのか」「AIで楽曲を生成した人物は、その楽曲が配信された際などに権利収入を得られる著作権者と言えるのか」という点ではないでしょうか。

現在の日本の著作権法では、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを「著作物」と定義しています。この「創作的表現」は、人間の知的活動によるものが前提とされています。

人間がAIをツールとして利用し、そこに創作的な指示や編集・加工を加えた場合には、その人間の創作的寄与が認められる部分に著作権が発生する可能性があります。AI生成物に著作権が発生しない場合、それは「パブリックドメイン(公共の財産)」に近い状態となり、誰でも自由に利用できる反面、他者に無断で模倣されたり改変されたりしても、著作権に基づく権利主張が難しくなります。

「人間による創作的寄与」が認められる著作物とそうではない著作物の線引きは、一日でも早く議論が進むべきポイントと言えるでしょう。こうした議論が進まない限りは、AIドレイクのような「偽アーティスト」とプラットフォームのいたちごっこが続き、じわじわとアーティストの権利が侵害され続ける状態が続くかもしれません。

AI音楽は排除すべき?ユーザーができること

Spotify上で「なりすまし」や「偽アーティスト」の楽曲を発見した場合、Spotifyのサポートページや報告フォームを利用して通報することができます。

しかし、こうした通報も、所詮いたちごっこにしかならないでしょう。

AIにアーティストが潰されないためには、ファンが直接ライブに行くなどの応援が大切になってきます。「推しは推せるときに推す」のが、結局はAI時代においてもファンがアーティストにできる最大の貢献だと言えるのかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Bangla press / Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。