番組史上最も人生が変わっちゃった!“わさびドリーム”をかなえたアメリカ人:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時54分)。

今回は、アメリカ人の来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

紹介するのは、アメリカ在住の「わさび」を愛するシャノンさん。

ニッポンの固有種「わさび」。古くは飛鳥時代から薬として使われ始め、江戸時代後期には魚の生臭さを消し、毒消しの効果があると握り寿司に使われたことから庶民の間に広まりました。その人気は今や世界にも広がり、和食ブームや健康志向により市場規模は世界で約670億円に!

シャノンさんがわさびと出会ったのは6年前。YouTubeで育て方を紹介する動画を観たのがきっかけです。

わさびが育ちやすい湧き水豊富な環境が故郷のシャスタ山に似ていると思い、わさび作りを決意。英語で書かれたわさびの論文を取り寄せ、半年間にわたって研究。故郷にわさび田の建設を始めました。

元々は川とも呼べない荒れた場所でしたが、1カ月以上かけて川幅を広げ、石を運んで滝も自作。水耕栽培のわさび田を作り上げ、4年前に初めて収穫に成功! 1000株近くのわさびを育てるまでに。そのわさびは、ミシュラン1つ星の寿司懐石の店で使われるほどに!

川での栽培だけでは満足できず、「畳石式」のわさび田でも栽培。大中小の石を順番に積み上げて地中まで水を行き渡らせ、養分や酸素を供給する仕組みで、たった1人で石を敷き詰め、2カ月かけて完成しました。

ところが、正常に育ったわさびは全体の半分ほど。原因について「アメリカでわさび栽培をしている人を知らないので、分からない」と話します。

そんなシャノンさんを、ニッポンにご招待! 約2年半前、念願の来日を果たしました。

向かったのは、わさびの生産量日本一に輝いた長野県。その9割を生産するのが、北アルプスの山々に囲まれた安曇野市。1日に約70万トンの雪解け水が湧き出し、栽培に適した環境を保つ、数少ない名産地の一つです。

シャノンさんが水耕栽培の参考にしているのが、ここ安曇野のわさび栽培。そこで、東京ドーム3個分という広大なわさび田で、年間平均90トンを生産する日本最大級の「大王わさび農場」へ。黒澤明監督の映画「夢」の舞台となった水車小屋があることでも知られています。

「僕が初めて知ったニッポンのわさび田なんです」とシャノンさん。自分のわさび作りの原点をその目で見たことで、感極まって涙が…。「この経験が僕にとって夢への架け橋となることは間違いない」と語ります。

翌日、向かったのは創業89年の「藤屋わさび農園」。四代目の望月啓市さんは、代々受け継がれた安曇野伝統の栽培方法を継承し、長野県で開かれた品評会で20代にして最優秀賞を受賞。世界に広めたいとの思いから、SNSで海外へも発信。世界14カ国に輸出しています。シャノンさんもSNSで「藤屋わさび農園」を知り、訪れたいと思っていました。

早速、わさび田を見せていただくことに。実はシャノンさん、川の水を引いて栽培していると考えていたのですが…「川では栽培しちゃいけない」と望月さん。川の水ではなく、地中から湧き出た水で栽培しているとのこと。

水が流れているところで育つイメージが強いので、川をそのまま利用しているように思えますが、雨で増水したり、水が濁ったりする危険性が。シャノンさんは川の水をそのまま利用していたため、1000株あったわさびの多くが流され、650〜800株になってしまったそう。

安曇野でわさび作りが盛んになったのは、明治から大正の頃。地下水が常に湧き出るよう、当時の人々が地面を2メートル近く掘り下げ、わさび田を開いたといいます。

いよいよ「藤屋わさび農園」のわさび田へ。約1万平方メートル、野球のグラウンドほどの大きさに、3万株以上のわさびが!

わさび田に、泡が立っていることに気づいたシャノンさん。望月さんによると、全体が水源地で、面からじんわりと湧き出ているそう。田んぼの真下から水が湧き出し、外側から傾斜をつけることで水が中央に集まり、最終的に近くの犀川へと排水されます。

重要なのは水の流れ。わさびは成長する際に自らの辛味成分を根から排出し、他の植物を寄せ付けないようにしているのですが、辛味成分が土に溜まると自分自身が弱ってしまいます。そこで望月さんは畑の中に水流を作り、辛味成分を水で流してあげることで、わさびが成長すると考えています。

ここで、苗を植えてから2年で成熟するという、藤屋のわさびを収穫させていただくことに。シャノンさんが収穫したものは、なんと腕ほどの太さ!

収穫したわさびには、ゴツゴツとした凸凹が。下の茎を落としながら、上に向かって成長する際の痕跡です。樹木でいう年輪にあたり、凹凸の目が詰まったものはじっくりと成長した証。肉質も緻密で辛味や味も良いそう。

仕分けの作業も見学させていただきます。大きなわさびは寿司や日本料理のお店へ。小さいものは蕎麦などの一本付けに使われます。未成熟なものは再び植えることで、2年後大きく成長するのだとか。

採れたてのわさびを試食させていただくと、「とっても辛いです! でも甘い!」とシャノンさん。良質なわさびには果物ほどの糖度が。辛味の後に甘味を感じるため、味に深みが出るのです。

また、2年かけて下から成長するため、場所によって違う味わいに。一番古い下の部分には強い香りと辛味、新しい上の部分は爽やかな辛味と甘味、真ん中はバランスの取れた辛味と味に違いが。わさびについて学んだシャノンさんは、「本当に有益な時間でした。味だけじゃなく形やわさびの生態まで、わさびの常識が僕の中で一変しました」と伝えました。

その後、シャノンさんの歓迎会へ。「藤屋わさび農園」で働く皆さんが用意してくださったのは、すき焼き風鶏鍋と、わさびを練りこんだ蕎麦。鶏肉はわさびと一緒にいただきます。シャノンさんは、中でも鶏鍋のスープをかけたわさび蕎麦を大絶賛。「今まで食べたわさび料理の中でも上位に入る美味しさです」と伝えました。

翌日。この日は、貴重な苗の植え方を教えていただきます。植えるのは、昨日収穫したわさびの根から分けた「2世苗」。これを短くして植えると、再び成長するのです。「わさび鍬(くわ)」と呼ばれる道具を使い、植えていきます。

ここで、シャノンさんが「アメリカで育てるわさびの品種は何がベストだと思いますか?」と質問を。

望月さんが栽培しているのは8種類ほど。同じ品種でも区画によって育ち具合が変わってくるそう。わさびは非常に繊細で、同じ田んぼ内の微妙な環境の違いですら、成長に影響を与えてしまうのだとか。

長年育てていく中で、畑ごとに合う品種を育てているという望月さん。わさび農家は交配によって自らの田んぼに合ったものを作っているため、全国に1000種類近いわさびが!

「試行錯誤を重ねることが重要だということですね」とシャノンさん。その後も時間の許す限り、わさび作りを教えていただきました。

別れの時。「アメリカから来ていただいて、自分たちもいい刺激になって。アメリカに帰ってもわさび農園がしっかりできれば、自分たちもうれしいです」と望月さん。シャノンさんも「3日間、望月さんに教えていただいた知識と経験は私の人生の宝です。そして、皆さんの寛容な心。私の農園もきっと大きく変化すると思います」と感謝を伝えます。

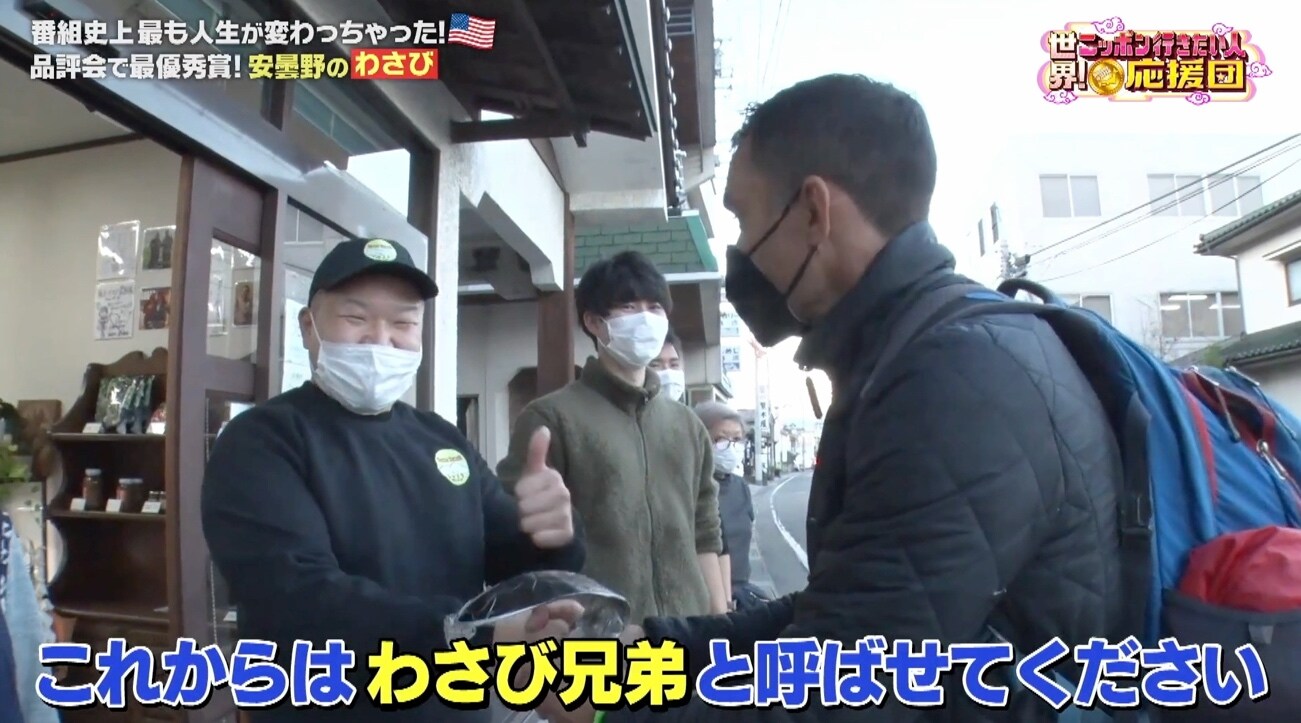

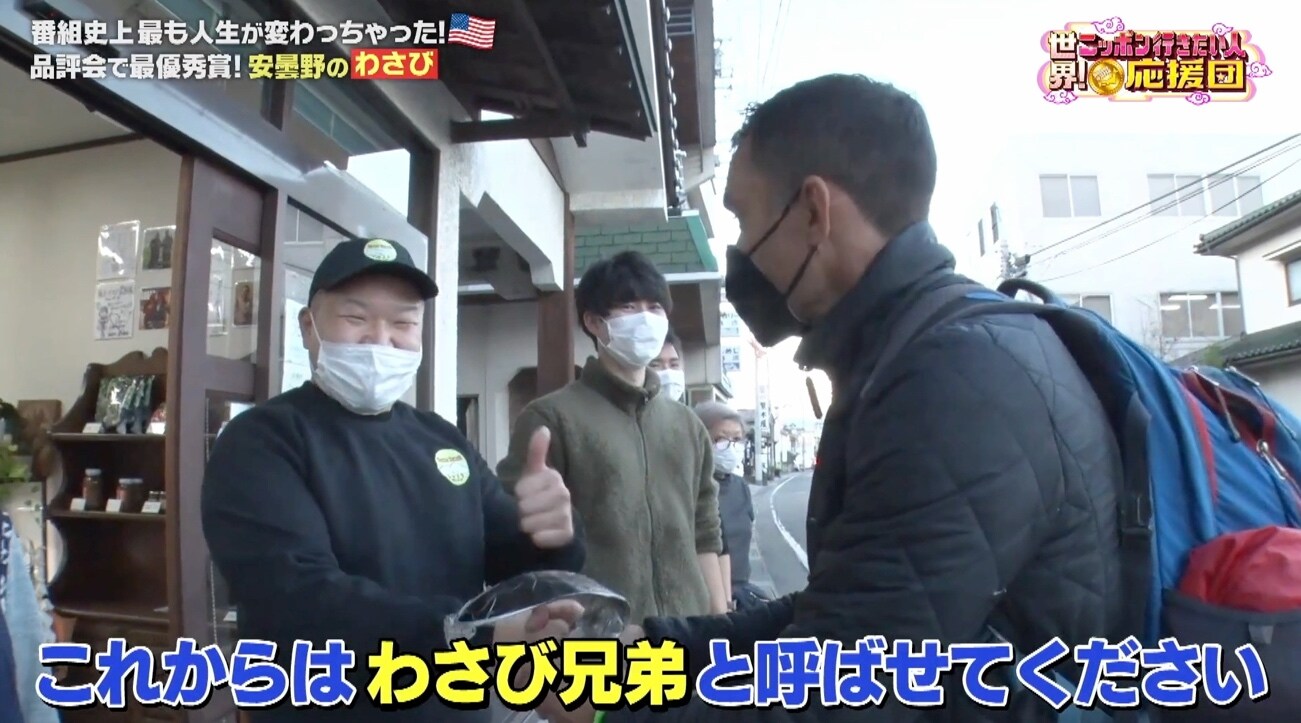

お世話になったお礼に帽子とスウェットをプレゼントすると、望月さんからわさび鍬のお返しが! 職人が1つずつ手作りしているわさび鍬は、3年待ちにもなる希少な道具です。大感激のシャノンさんは「これからはわさび兄弟と呼ばせてください」と握手を交わしました。

続いて向かったのは、岐阜県土岐市。「長次郎」の名で知られる鮫皮おろしを製造する「ワールドヴィジョン株式会社」へ。市場に出回る鮫皮おろしの8割近くがこちらで作られています。シャノンさんも愛用しており、「作り方を見てみたい」と話していました。

鮫皮のわさびおろしが誕生したのは江戸時代末期。古来より刀の柄の滑り止めに使用していた鮫皮をおろすために使ったのが始まりといわれ、寿司の流行と共に日本全国で愛用されるように。

鮫皮という名ではありますが、江戸時代からその多くに使われるのはエイの皮。今では鮫皮おろしを作るところはわずかしかなく、後世に残したいとの思いから、二代目・大塚康史さんのお父さんが創業しました。

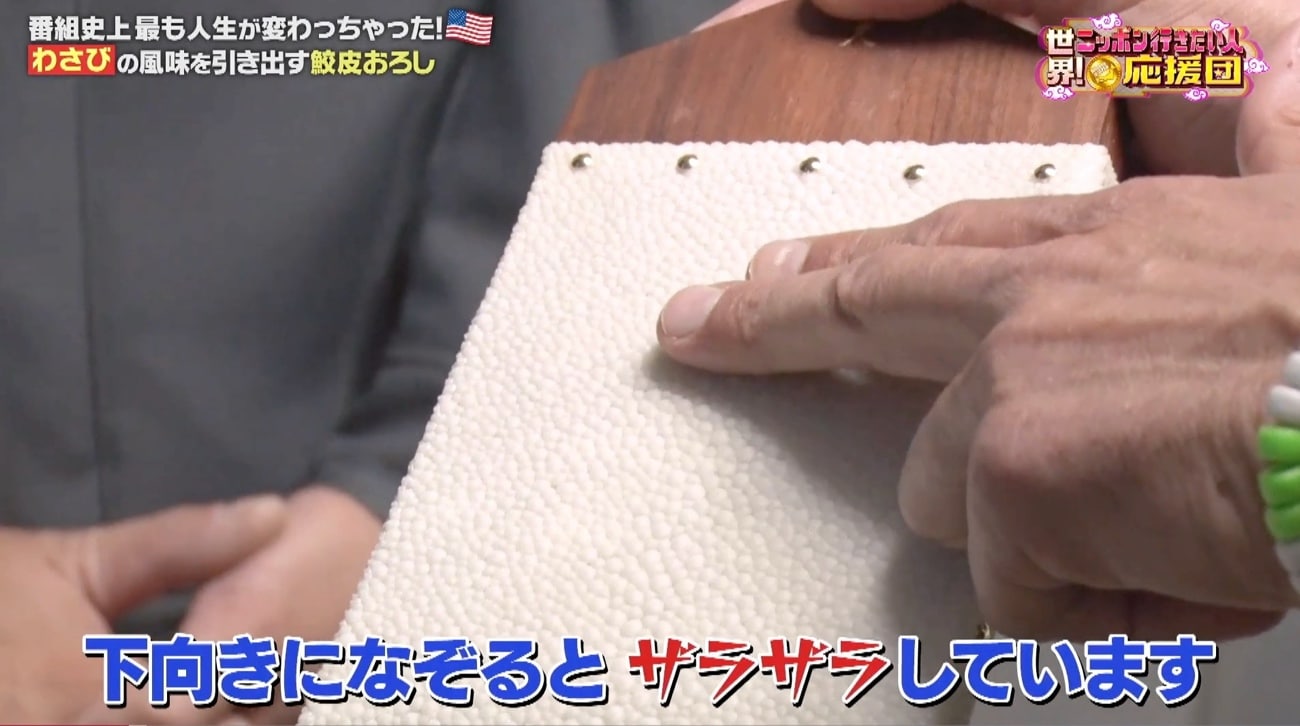

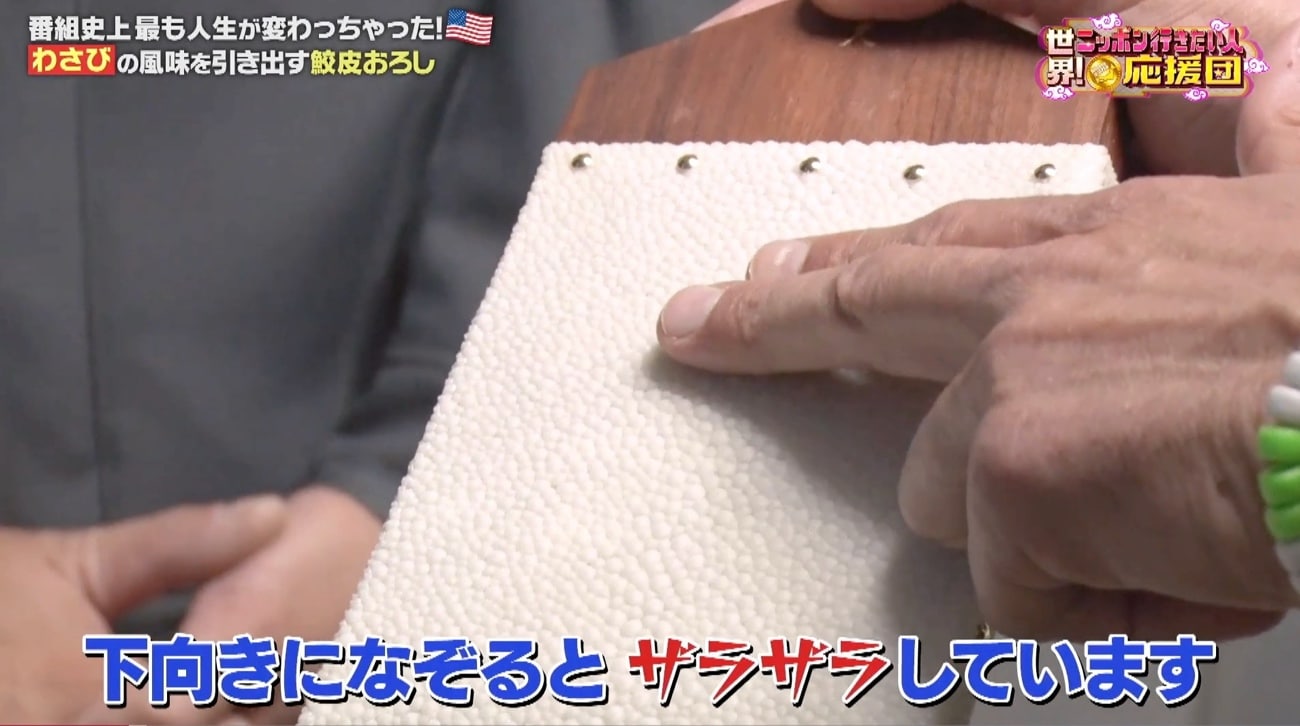

鮫皮は指で上向きになぞると滑らかですが、下向きになぞるとザラザラしています。上から下へする際、表面の粒が引っかかる仕組みになっているのです。

わさびは、すりおろして細胞を破壊することで、初めて香りや辛味の成分に変化が起きます。細かくすりおろすほど香りや辛味が立つため、目の細かい鮫皮は、風味を最も引き出すといわれています。円を描くようにすると程よく空気を含み、クリーミーできめ細かい仕上がりに。

早速、製造の様子を見せていただきます。使うのは、水に強く抗菌作用に優れたヒノキ。その上に貼る鮫皮は、職人が一枚一枚に目を凝らし、粒の粗さを確認。最も適した大きさで粒がそろっている部分だけを選定します。

続いて、ヒノキと鮫皮を耐水性のある糊で貼り合わせ、仕上げにやすりがけをして完成。ちなみに「長次郎」という人物は存在せず、初代が日本人に親しみやすい名前として考案したものだそう。

こうして、鮫皮おろしの製造工程を学んだシャノンさんに、オリジナルの鮫皮おろしのプレゼントが。実は、2週間かけてシャスタ山のロゴ入り鮫皮おろしを作ってくださったのです。思いがけないプレゼントに感動したシャノンさんは「一生使います」と涙を拭いました。

「ワールドヴィジョン」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、安曇野に並ぶわさびの生産地、静岡県伊豆。伊豆のわさびは、天城連峰の豊富な伏流水を利用して作られています。中でも、大きく良質なわさびを育む「畳石式」という農法は、静岡県が発祥。アメリカで挑戦中のシャノンさんは、本場の畳石式を見てみたいと話していました。

今回受け入れてくださったのは、わさび農家歴59年の井上亘さん。優れた農業の実践者に贈られる「名誉農業経営士」にも認定されています。昔ながらの農法にこだわる井上さんのわさびは、ミシュランガイドに掲載される和食の名店でも使用されています。

井上さんのわさびを食べさせていただいたシャノンさんは、その辛味を「ジェット燃料みたいですね」と表現。特徴は、強い辛味と豊かな香り。その味の良さから、最高級品として取引されることも。

検疫を通して持ち込んだシャノンさんのわさびの味をみていただくと、「ちょっと苦味がある」と井上さん。形成層という組織から水を吸い上げるわさびは、収穫が遅れると次第に生命力を失い、形成層が不純物を取り込んでしまうそう。たった1人で1000株近くを管理しているため、収穫のタイミングを逃してしまったようです。

翌日、筏場と呼ばれる地域にある井上さんのわさび田へ。そこには、一面に広がる畳石式のわさび田が! 東京ドーム3個分に広がる田んぼの数は1500枚に上り、その景観は「静岡県棚田等十選」にも選ばれています。

こちらを訪れることが大きな夢だったというシャノンさん。「まるで覚めない夢を見ているよう」と感動の涙を流します。

このわさび田は、安曇野のように真下から水が湧き出ているわけではありません。水口と呼ばれる大量の水が湧き出る場所が約40カ所あり、その水を効率的に利用します。

明治25年に開発された「畳石式」と呼ばれる栽培方法です。

水口から湧き出た水を上から下へと掛け流すことで、棚田全体に水が行き渡ります。さらに1枚1枚の田んぼが上から砂、小石、石、岩を積み重ねた四層になっており、上から下に水が浸透していくことで自然に不純物をろ過。酸素を含んだ清らかな水を、下段の田んぼにも供給できるのだとか。

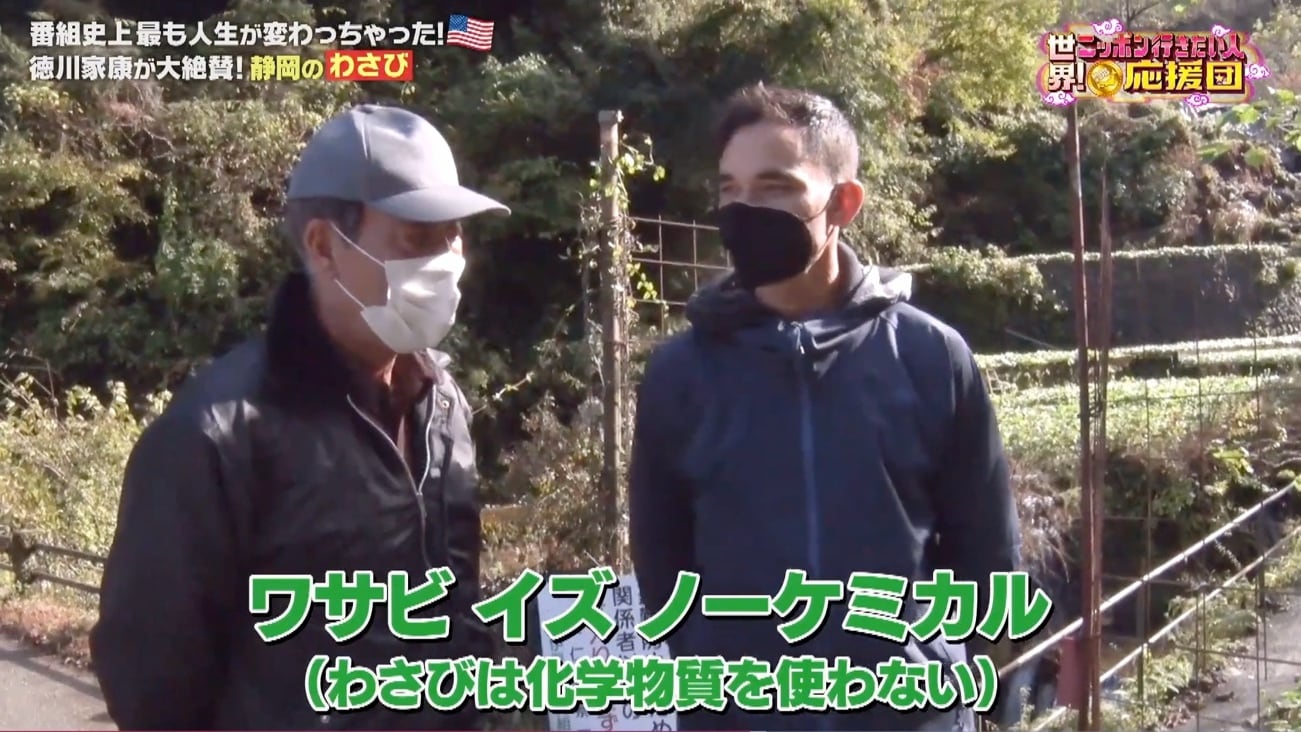

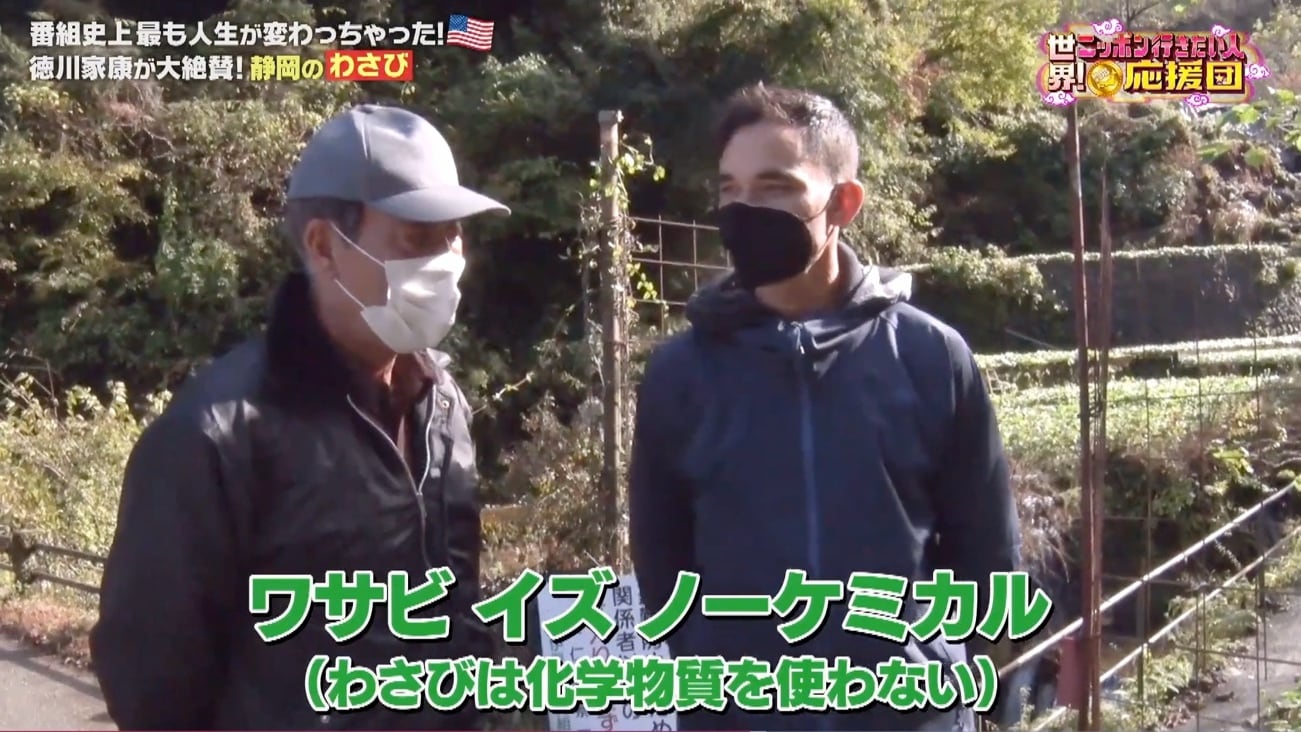

「ワサビイズノーケミカル(わさびは化学物質を使わない)」と井上さん。わさびの葉を食べる、蝶の幼虫である青虫の増殖を防ぐために、蝶を絡めとるクモの巣をあえて残しているそう。「自然の力に任せるんですね」とシャノンさん。

そんな100年以上変わらない農法で育つ、筏場のわさび。強い日差しに晒されると葉焼けを起こしてしまうそうですが、ここでは田を覆うように生い茂るハンノキが天然の日陰を作ってくれます。

自然に優しい農法として、世界農業遺産にも認定された伊豆の畳石式栽培。しかし、自然環境を生かした農法には大きな苦労も。増水しそうな場合はすぐに水を抜き、水位を調節。苗が流されたり腐ったりしないよう、水位を保っています。

67年前、大型台風によって壊滅的な被害を受けた筏場のわさび田。若い頃、その再建に関わった井上さんは自然の恐ろしさを知り、常に水の状態を観察。落ち葉による水のつまりや天候による濁りをチェックし、広大なわさび田を見回ることを毎日欠かさないそう。

「まさに、僕の目指すべきわさび作りがここにあります」とシャノンさん。苗の植え付けなどのお手伝いもさせていただき、心ゆくまで伊豆のわさび作りを学びました。

その夜、井上さんに招かれてご自宅へ。食卓には、井上さんの奥さん特製の、わさびをふんだんに使った料理の数々が! わさびの茎の三杯酢漬け、すりたてのわさびを添えた椎茸やイサキの塩焼きをいただき、楽しくお酒を酌み交わしました。

翌日、1673年に創建された貴僧坊水神社へ。水の神様を祀っており、境内には水の湧き出る場所も。わさび作りがうまくいくよう、参拝することが井上さんの日課。自然の恵みに感謝し、共存することが何よりも大切なのだとか。

そして別れの時。お世話になった感謝を伝え、シャノンさんの両親の出身国、ベネズエラ産のラム酒をプレゼントします。添えられたシャスタ山のポストカードには「一生この経験を忘れることはありません」とメッセージが。すると、井上さんから伊豆の最高級わさびとしいたけをお土産にいただきました。

最後にハグを交わし、「また機会があったらいらしてください」と井上さん。シャノンさんも「ぜひ来たいです!」と伝えました。

あれから2年半。井上さんは、78歳になった今も現役でわさび作りを。そして安曇野の望月さんは、新たなわさびおろしを作っていました。

実は、鮫肌のわさびおろしを作る「ワールドヴィジョン」の大塚さんと望月さんは、元々顔馴染み。番組の放送をきっかけにさらに交流が深まり、「藤屋わさび農園」で製造していたステンレス製のおろし金と長次郎のわさびおろしを合体させた、新しいわさびおろしを開発し、昨年から発売!

そんな井上さんと望月さんのもとに、シャノンさんのビデオレターを届けます。

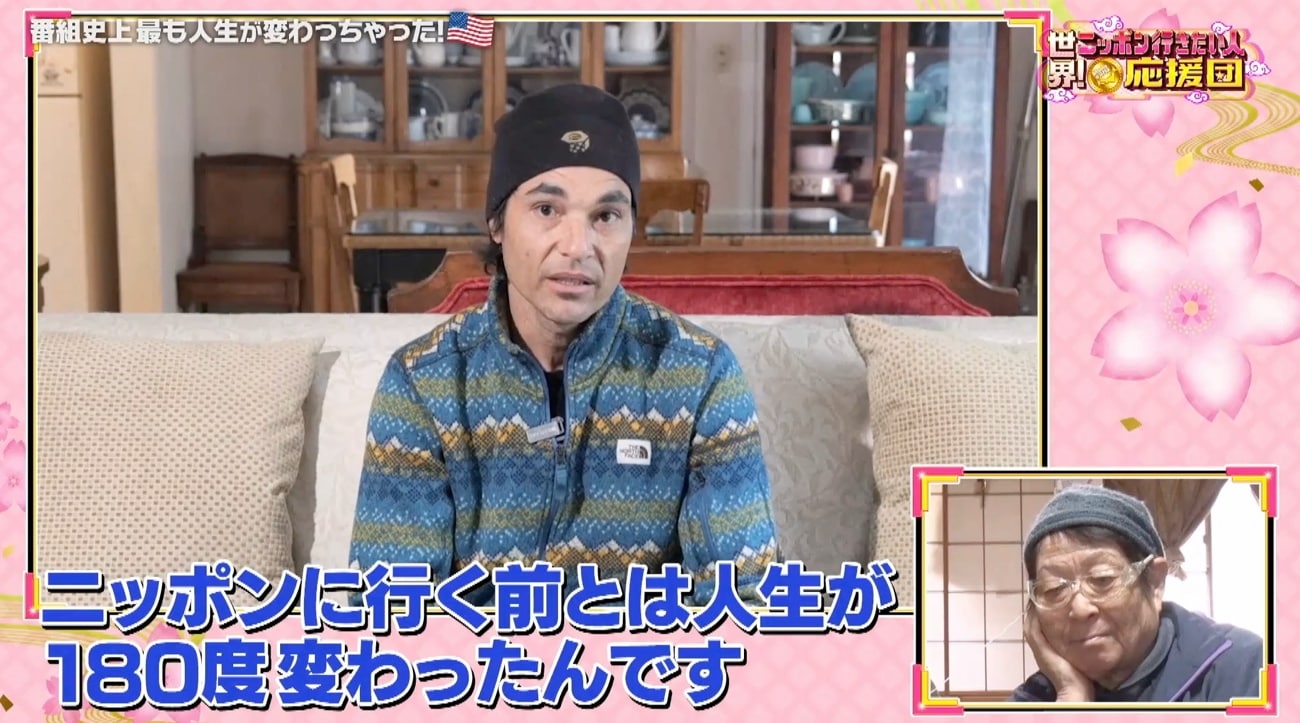

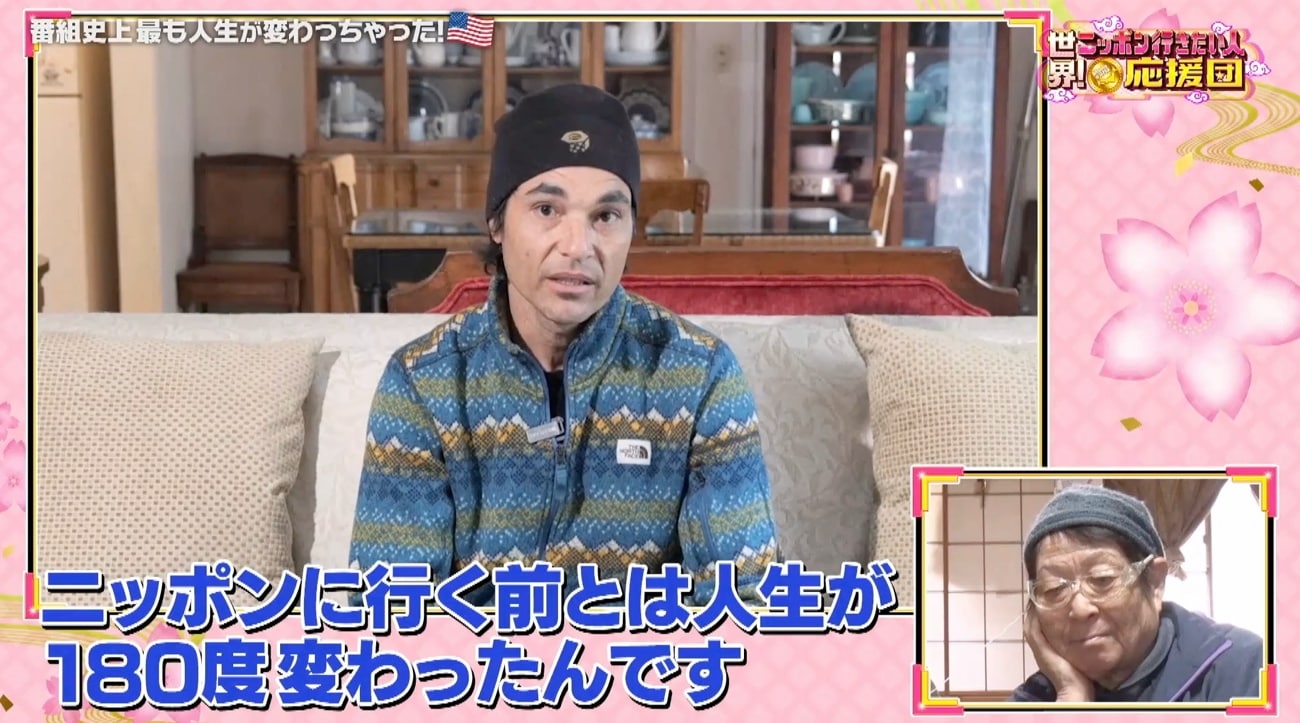

「ニッポンに行く前とは人生が180度変わりました」とシャノンさん。20年間本業として続けた陸上競技のコーチを辞め、わさび作りに専念する道を選んだそう。

わさびの需要は年々高まり、シャノンさんの「シャスタわさび」はミシュラン三つ星のフレンチレストランでも使われるように。お店のシェフは「とても新鮮で最後に辛味がふわっとする。とてもクオリティーが高いと思います」と大絶賛!

さらに、ニッポンの企業「金印株式会社」の依頼で、フードショーでのデモンストレーションも。「金印」といえば、スーパーマーケットの刺身や寿司に付く、小袋入りのわさびを業界で初めて商品化。業務用加工わさびで日本国内最大手の企業です。

2023年、カリフォルニアで行われた日本食品の展示会に「金印」が出展した際、シャノンさんは自分で作ったわさびを持参。使い方をデモンストレーションする役目を担ったそう。

「金印」ロサンゼルス本社の方によると、プライベートでシャスタを訪れた際、「水が綺麗なのでわさびが育つのでは?」と思ったところに、シャノンさんからSNSで連絡が。

その縁で、本物のわさびの価値や品質を広めるためにシャノンさんを招待。これらの活動を知った望月さんは、「アメリカを代表するわさびの人になっちゃいましたね」と笑顔に。

そんなシャノンさんに、現在のわさび作りを見せてもらいます。以前は川にわさびのポットを置いて育てていましたが、増水で全て流されてしまうという事態に。

そこで、以前から作っていたわさび田を拡張。この田んぼは、安曇野で望月さんに教えていただいた「掛け水式」という栽培方法です。川の水を人工的に引き込み、わさび田に流すことで水量をコントロールできるようになるのだとか。

望月さんのアドバイス通り、掛け水式の田んぼを増築した結果、この2年半でわさび田は3倍以上の大きさに拡大! 売り上げも以前の倍以上に。「何がすごいって、自分たちは引き継ぎで何年も代を重ねて引き継いでいるものなんですけど、シャノンさんは1から作っているので」と望月さん。

シャノンさんのわさび田は、安曇野と伊豆を混ぜたような環境。そこで、伊豆を代表する井上さんの農法と、安曇野を代表する望月さんの農法の両方を取り入れたそう。

例えば、新しい苗を植える際、苗が倒れないように石で支えを作るのは、井上さんから教わった農法。これだけで苗の定着が促され、生育率も上がったそうで、井上さんは「大したもんだ」と感心します。

2人の娘さんと収穫したわさびは、根がしっかりしていて「良い出来だと思います」とシャノンさん。望月さんも「わさび屋から見ても本当に立派なわさび」と褒め称えます。

採れたてのわさびを使ったお料理も。大塚さんにいただいたわさびおろしは今も大切に使っており、もちろん望月さんと大塚さんが作ったわさびおろしも購入したそう。シャノンさんのわさびについて娘さんは、「前より辛くなった」と話します。

ここで、シャノンさんが送ったわさびを井上さんと望月さんに食べていただきます。

「(安曇野と)変わりないですね、普通に美味しいです」と望月さん。井上さんからも「美味しい!」とお褒めの言葉が。

最後に井上さんは、「1〜2年の間によく努力しました。また一緒にわさびの仕事をしたい」とメッセージを。望月さんも「(シャノンさんが)こんなに良いわさびを作ってしまったので、僕たちもアメリカまで視察しに行かないと。その時はよろしくお願いします!」と呼びかけました。

シャノンさんをニッポンにご招待したら、ニッポンで学んだことを生かして立派なわさびを作り、アメリカを代表するわさび農家になっていました!

月曜夜8時54分からは、「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

●“茶碗蒸し”愛するアメリカ人

祖父と祖母の思い出の味を求めて日本へ!

●創業159年、長崎にある具材10種類のどんぶりサイズの茶碗蒸し

●熊本県の茶碗蒸し専門で、秘伝のレシピを学ぶ。課題はダシと卵の正確な分量

●注文から半年待ち、1個888円の幻の卵とは?

今回は、アメリカ人の来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

安曇野で絶品わさびの育て方を学ぶ

紹介するのは、アメリカ在住の「わさび」を愛するシャノンさん。

ニッポンの固有種「わさび」。古くは飛鳥時代から薬として使われ始め、江戸時代後期には魚の生臭さを消し、毒消しの効果があると握り寿司に使われたことから庶民の間に広まりました。その人気は今や世界にも広がり、和食ブームや健康志向により市場規模は世界で約670億円に!

シャノンさんがわさびと出会ったのは6年前。YouTubeで育て方を紹介する動画を観たのがきっかけです。

わさびが育ちやすい湧き水豊富な環境が故郷のシャスタ山に似ていると思い、わさび作りを決意。英語で書かれたわさびの論文を取り寄せ、半年間にわたって研究。故郷にわさび田の建設を始めました。

元々は川とも呼べない荒れた場所でしたが、1カ月以上かけて川幅を広げ、石を運んで滝も自作。水耕栽培のわさび田を作り上げ、4年前に初めて収穫に成功! 1000株近くのわさびを育てるまでに。そのわさびは、ミシュラン1つ星の寿司懐石の店で使われるほどに!

川での栽培だけでは満足できず、「畳石式」のわさび田でも栽培。大中小の石を順番に積み上げて地中まで水を行き渡らせ、養分や酸素を供給する仕組みで、たった1人で石を敷き詰め、2カ月かけて完成しました。

ところが、正常に育ったわさびは全体の半分ほど。原因について「アメリカでわさび栽培をしている人を知らないので、分からない」と話します。

そんなシャノンさんを、ニッポンにご招待! 約2年半前、念願の来日を果たしました。

向かったのは、わさびの生産量日本一に輝いた長野県。その9割を生産するのが、北アルプスの山々に囲まれた安曇野市。1日に約70万トンの雪解け水が湧き出し、栽培に適した環境を保つ、数少ない名産地の一つです。

シャノンさんが水耕栽培の参考にしているのが、ここ安曇野のわさび栽培。そこで、東京ドーム3個分という広大なわさび田で、年間平均90トンを生産する日本最大級の「大王わさび農場」へ。黒澤明監督の映画「夢」の舞台となった水車小屋があることでも知られています。

「僕が初めて知ったニッポンのわさび田なんです」とシャノンさん。自分のわさび作りの原点をその目で見たことで、感極まって涙が…。「この経験が僕にとって夢への架け橋となることは間違いない」と語ります。

翌日、向かったのは創業89年の「藤屋わさび農園」。四代目の望月啓市さんは、代々受け継がれた安曇野伝統の栽培方法を継承し、長野県で開かれた品評会で20代にして最優秀賞を受賞。世界に広めたいとの思いから、SNSで海外へも発信。世界14カ国に輸出しています。シャノンさんもSNSで「藤屋わさび農園」を知り、訪れたいと思っていました。

早速、わさび田を見せていただくことに。実はシャノンさん、川の水を引いて栽培していると考えていたのですが…「川では栽培しちゃいけない」と望月さん。川の水ではなく、地中から湧き出た水で栽培しているとのこと。

水が流れているところで育つイメージが強いので、川をそのまま利用しているように思えますが、雨で増水したり、水が濁ったりする危険性が。シャノンさんは川の水をそのまま利用していたため、1000株あったわさびの多くが流され、650〜800株になってしまったそう。

安曇野でわさび作りが盛んになったのは、明治から大正の頃。地下水が常に湧き出るよう、当時の人々が地面を2メートル近く掘り下げ、わさび田を開いたといいます。

いよいよ「藤屋わさび農園」のわさび田へ。約1万平方メートル、野球のグラウンドほどの大きさに、3万株以上のわさびが!

わさび田に、泡が立っていることに気づいたシャノンさん。望月さんによると、全体が水源地で、面からじんわりと湧き出ているそう。田んぼの真下から水が湧き出し、外側から傾斜をつけることで水が中央に集まり、最終的に近くの犀川へと排水されます。

重要なのは水の流れ。わさびは成長する際に自らの辛味成分を根から排出し、他の植物を寄せ付けないようにしているのですが、辛味成分が土に溜まると自分自身が弱ってしまいます。そこで望月さんは畑の中に水流を作り、辛味成分を水で流してあげることで、わさびが成長すると考えています。

ここで、苗を植えてから2年で成熟するという、藤屋のわさびを収穫させていただくことに。シャノンさんが収穫したものは、なんと腕ほどの太さ!

収穫したわさびには、ゴツゴツとした凸凹が。下の茎を落としながら、上に向かって成長する際の痕跡です。樹木でいう年輪にあたり、凹凸の目が詰まったものはじっくりと成長した証。肉質も緻密で辛味や味も良いそう。

仕分けの作業も見学させていただきます。大きなわさびは寿司や日本料理のお店へ。小さいものは蕎麦などの一本付けに使われます。未成熟なものは再び植えることで、2年後大きく成長するのだとか。

採れたてのわさびを試食させていただくと、「とっても辛いです! でも甘い!」とシャノンさん。良質なわさびには果物ほどの糖度が。辛味の後に甘味を感じるため、味に深みが出るのです。

また、2年かけて下から成長するため、場所によって違う味わいに。一番古い下の部分には強い香りと辛味、新しい上の部分は爽やかな辛味と甘味、真ん中はバランスの取れた辛味と味に違いが。わさびについて学んだシャノンさんは、「本当に有益な時間でした。味だけじゃなく形やわさびの生態まで、わさびの常識が僕の中で一変しました」と伝えました。

その後、シャノンさんの歓迎会へ。「藤屋わさび農園」で働く皆さんが用意してくださったのは、すき焼き風鶏鍋と、わさびを練りこんだ蕎麦。鶏肉はわさびと一緒にいただきます。シャノンさんは、中でも鶏鍋のスープをかけたわさび蕎麦を大絶賛。「今まで食べたわさび料理の中でも上位に入る美味しさです」と伝えました。

翌日。この日は、貴重な苗の植え方を教えていただきます。植えるのは、昨日収穫したわさびの根から分けた「2世苗」。これを短くして植えると、再び成長するのです。「わさび鍬(くわ)」と呼ばれる道具を使い、植えていきます。

ここで、シャノンさんが「アメリカで育てるわさびの品種は何がベストだと思いますか?」と質問を。

望月さんが栽培しているのは8種類ほど。同じ品種でも区画によって育ち具合が変わってくるそう。わさびは非常に繊細で、同じ田んぼ内の微妙な環境の違いですら、成長に影響を与えてしまうのだとか。

長年育てていく中で、畑ごとに合う品種を育てているという望月さん。わさび農家は交配によって自らの田んぼに合ったものを作っているため、全国に1000種類近いわさびが!

「試行錯誤を重ねることが重要だということですね」とシャノンさん。その後も時間の許す限り、わさび作りを教えていただきました。

別れの時。「アメリカから来ていただいて、自分たちもいい刺激になって。アメリカに帰ってもわさび農園がしっかりできれば、自分たちもうれしいです」と望月さん。シャノンさんも「3日間、望月さんに教えていただいた知識と経験は私の人生の宝です。そして、皆さんの寛容な心。私の農園もきっと大きく変化すると思います」と感謝を伝えます。

お世話になったお礼に帽子とスウェットをプレゼントすると、望月さんからわさび鍬のお返しが! 職人が1つずつ手作りしているわさび鍬は、3年待ちにもなる希少な道具です。大感激のシャノンさんは「これからはわさび兄弟と呼ばせてください」と握手を交わしました。

伊豆のわさび田に感動!帰国後は人生が激変

続いて向かったのは、岐阜県土岐市。「長次郎」の名で知られる鮫皮おろしを製造する「ワールドヴィジョン株式会社」へ。市場に出回る鮫皮おろしの8割近くがこちらで作られています。シャノンさんも愛用しており、「作り方を見てみたい」と話していました。

鮫皮のわさびおろしが誕生したのは江戸時代末期。古来より刀の柄の滑り止めに使用していた鮫皮をおろすために使ったのが始まりといわれ、寿司の流行と共に日本全国で愛用されるように。

鮫皮という名ではありますが、江戸時代からその多くに使われるのはエイの皮。今では鮫皮おろしを作るところはわずかしかなく、後世に残したいとの思いから、二代目・大塚康史さんのお父さんが創業しました。

鮫皮は指で上向きになぞると滑らかですが、下向きになぞるとザラザラしています。上から下へする際、表面の粒が引っかかる仕組みになっているのです。

わさびは、すりおろして細胞を破壊することで、初めて香りや辛味の成分に変化が起きます。細かくすりおろすほど香りや辛味が立つため、目の細かい鮫皮は、風味を最も引き出すといわれています。円を描くようにすると程よく空気を含み、クリーミーできめ細かい仕上がりに。

早速、製造の様子を見せていただきます。使うのは、水に強く抗菌作用に優れたヒノキ。その上に貼る鮫皮は、職人が一枚一枚に目を凝らし、粒の粗さを確認。最も適した大きさで粒がそろっている部分だけを選定します。

続いて、ヒノキと鮫皮を耐水性のある糊で貼り合わせ、仕上げにやすりがけをして完成。ちなみに「長次郎」という人物は存在せず、初代が日本人に親しみやすい名前として考案したものだそう。

こうして、鮫皮おろしの製造工程を学んだシャノンさんに、オリジナルの鮫皮おろしのプレゼントが。実は、2週間かけてシャスタ山のロゴ入り鮫皮おろしを作ってくださったのです。思いがけないプレゼントに感動したシャノンさんは「一生使います」と涙を拭いました。

「ワールドヴィジョン」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、安曇野に並ぶわさびの生産地、静岡県伊豆。伊豆のわさびは、天城連峰の豊富な伏流水を利用して作られています。中でも、大きく良質なわさびを育む「畳石式」という農法は、静岡県が発祥。アメリカで挑戦中のシャノンさんは、本場の畳石式を見てみたいと話していました。

今回受け入れてくださったのは、わさび農家歴59年の井上亘さん。優れた農業の実践者に贈られる「名誉農業経営士」にも認定されています。昔ながらの農法にこだわる井上さんのわさびは、ミシュランガイドに掲載される和食の名店でも使用されています。

井上さんのわさびを食べさせていただいたシャノンさんは、その辛味を「ジェット燃料みたいですね」と表現。特徴は、強い辛味と豊かな香り。その味の良さから、最高級品として取引されることも。

検疫を通して持ち込んだシャノンさんのわさびの味をみていただくと、「ちょっと苦味がある」と井上さん。形成層という組織から水を吸い上げるわさびは、収穫が遅れると次第に生命力を失い、形成層が不純物を取り込んでしまうそう。たった1人で1000株近くを管理しているため、収穫のタイミングを逃してしまったようです。

翌日、筏場と呼ばれる地域にある井上さんのわさび田へ。そこには、一面に広がる畳石式のわさび田が! 東京ドーム3個分に広がる田んぼの数は1500枚に上り、その景観は「静岡県棚田等十選」にも選ばれています。

こちらを訪れることが大きな夢だったというシャノンさん。「まるで覚めない夢を見ているよう」と感動の涙を流します。

このわさび田は、安曇野のように真下から水が湧き出ているわけではありません。水口と呼ばれる大量の水が湧き出る場所が約40カ所あり、その水を効率的に利用します。

明治25年に開発された「畳石式」と呼ばれる栽培方法です。

水口から湧き出た水を上から下へと掛け流すことで、棚田全体に水が行き渡ります。さらに1枚1枚の田んぼが上から砂、小石、石、岩を積み重ねた四層になっており、上から下に水が浸透していくことで自然に不純物をろ過。酸素を含んだ清らかな水を、下段の田んぼにも供給できるのだとか。

「ワサビイズノーケミカル(わさびは化学物質を使わない)」と井上さん。わさびの葉を食べる、蝶の幼虫である青虫の増殖を防ぐために、蝶を絡めとるクモの巣をあえて残しているそう。「自然の力に任せるんですね」とシャノンさん。

そんな100年以上変わらない農法で育つ、筏場のわさび。強い日差しに晒されると葉焼けを起こしてしまうそうですが、ここでは田を覆うように生い茂るハンノキが天然の日陰を作ってくれます。

自然に優しい農法として、世界農業遺産にも認定された伊豆の畳石式栽培。しかし、自然環境を生かした農法には大きな苦労も。増水しそうな場合はすぐに水を抜き、水位を調節。苗が流されたり腐ったりしないよう、水位を保っています。

67年前、大型台風によって壊滅的な被害を受けた筏場のわさび田。若い頃、その再建に関わった井上さんは自然の恐ろしさを知り、常に水の状態を観察。落ち葉による水のつまりや天候による濁りをチェックし、広大なわさび田を見回ることを毎日欠かさないそう。

「まさに、僕の目指すべきわさび作りがここにあります」とシャノンさん。苗の植え付けなどのお手伝いもさせていただき、心ゆくまで伊豆のわさび作りを学びました。

その夜、井上さんに招かれてご自宅へ。食卓には、井上さんの奥さん特製の、わさびをふんだんに使った料理の数々が! わさびの茎の三杯酢漬け、すりたてのわさびを添えた椎茸やイサキの塩焼きをいただき、楽しくお酒を酌み交わしました。

翌日、1673年に創建された貴僧坊水神社へ。水の神様を祀っており、境内には水の湧き出る場所も。わさび作りがうまくいくよう、参拝することが井上さんの日課。自然の恵みに感謝し、共存することが何よりも大切なのだとか。

そして別れの時。お世話になった感謝を伝え、シャノンさんの両親の出身国、ベネズエラ産のラム酒をプレゼントします。添えられたシャスタ山のポストカードには「一生この経験を忘れることはありません」とメッセージが。すると、井上さんから伊豆の最高級わさびとしいたけをお土産にいただきました。

最後にハグを交わし、「また機会があったらいらしてください」と井上さん。シャノンさんも「ぜひ来たいです!」と伝えました。

あれから2年半。井上さんは、78歳になった今も現役でわさび作りを。そして安曇野の望月さんは、新たなわさびおろしを作っていました。

実は、鮫肌のわさびおろしを作る「ワールドヴィジョン」の大塚さんと望月さんは、元々顔馴染み。番組の放送をきっかけにさらに交流が深まり、「藤屋わさび農園」で製造していたステンレス製のおろし金と長次郎のわさびおろしを合体させた、新しいわさびおろしを開発し、昨年から発売!

そんな井上さんと望月さんのもとに、シャノンさんのビデオレターを届けます。

「ニッポンに行く前とは人生が180度変わりました」とシャノンさん。20年間本業として続けた陸上競技のコーチを辞め、わさび作りに専念する道を選んだそう。

わさびの需要は年々高まり、シャノンさんの「シャスタわさび」はミシュラン三つ星のフレンチレストランでも使われるように。お店のシェフは「とても新鮮で最後に辛味がふわっとする。とてもクオリティーが高いと思います」と大絶賛!

さらに、ニッポンの企業「金印株式会社」の依頼で、フードショーでのデモンストレーションも。「金印」といえば、スーパーマーケットの刺身や寿司に付く、小袋入りのわさびを業界で初めて商品化。業務用加工わさびで日本国内最大手の企業です。

2023年、カリフォルニアで行われた日本食品の展示会に「金印」が出展した際、シャノンさんは自分で作ったわさびを持参。使い方をデモンストレーションする役目を担ったそう。

「金印」ロサンゼルス本社の方によると、プライベートでシャスタを訪れた際、「水が綺麗なのでわさびが育つのでは?」と思ったところに、シャノンさんからSNSで連絡が。

その縁で、本物のわさびの価値や品質を広めるためにシャノンさんを招待。これらの活動を知った望月さんは、「アメリカを代表するわさびの人になっちゃいましたね」と笑顔に。

そんなシャノンさんに、現在のわさび作りを見せてもらいます。以前は川にわさびのポットを置いて育てていましたが、増水で全て流されてしまうという事態に。

そこで、以前から作っていたわさび田を拡張。この田んぼは、安曇野で望月さんに教えていただいた「掛け水式」という栽培方法です。川の水を人工的に引き込み、わさび田に流すことで水量をコントロールできるようになるのだとか。

望月さんのアドバイス通り、掛け水式の田んぼを増築した結果、この2年半でわさび田は3倍以上の大きさに拡大! 売り上げも以前の倍以上に。「何がすごいって、自分たちは引き継ぎで何年も代を重ねて引き継いでいるものなんですけど、シャノンさんは1から作っているので」と望月さん。

シャノンさんのわさび田は、安曇野と伊豆を混ぜたような環境。そこで、伊豆を代表する井上さんの農法と、安曇野を代表する望月さんの農法の両方を取り入れたそう。

例えば、新しい苗を植える際、苗が倒れないように石で支えを作るのは、井上さんから教わった農法。これだけで苗の定着が促され、生育率も上がったそうで、井上さんは「大したもんだ」と感心します。

2人の娘さんと収穫したわさびは、根がしっかりしていて「良い出来だと思います」とシャノンさん。望月さんも「わさび屋から見ても本当に立派なわさび」と褒め称えます。

採れたてのわさびを使ったお料理も。大塚さんにいただいたわさびおろしは今も大切に使っており、もちろん望月さんと大塚さんが作ったわさびおろしも購入したそう。シャノンさんのわさびについて娘さんは、「前より辛くなった」と話します。

ここで、シャノンさんが送ったわさびを井上さんと望月さんに食べていただきます。

「(安曇野と)変わりないですね、普通に美味しいです」と望月さん。井上さんからも「美味しい!」とお褒めの言葉が。

最後に井上さんは、「1〜2年の間によく努力しました。また一緒にわさびの仕事をしたい」とメッセージを。望月さんも「(シャノンさんが)こんなに良いわさびを作ってしまったので、僕たちもアメリカまで視察しに行かないと。その時はよろしくお願いします!」と呼びかけました。

シャノンさんをニッポンにご招待したら、ニッポンで学んだことを生かして立派なわさびを作り、アメリカを代表するわさび農家になっていました!

月曜夜8時54分からは、「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

●“茶碗蒸し”愛するアメリカ人

祖父と祖母の思い出の味を求めて日本へ!

●創業159年、長崎にある具材10種類のどんぶりサイズの茶碗蒸し

●熊本県の茶碗蒸し専門で、秘伝のレシピを学ぶ。課題はダシと卵の正確な分量

●注文から半年待ち、1個888円の幻の卵とは?

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。