苦節10年。中国の伝説的エロ本『金瓶梅(きんぺいばい)』翻訳、その苦悩と愉楽

西門慶が役人の地位を利用して未亡人に手を出しているシーン 『新訳 金瓶梅』下巻 92ページより

中国古典文学を代表する長編の官能小説『金瓶梅(きんぺいばい)』。芥川龍之介が絶賛した淫猥の書の全編が、ついに読みやすい新訳になった。10年がかりで偉業を成し遂げた大阪大学教授の田中智行さんを直撃した。

■酒池肉林の代名詞。ソープの店名にも『金瓶梅』は400年ほど前の中国の明の時代に出版された。十数人の男女と肉体関係を持つ美男子・西門慶(せいもんけい)の堕落した性生活を赤裸々に描いた異色の名著だ。

『金瓶梅』は日本国内でエロの代名詞としてとらえられてきた。その名を冠したソープランドが、吉原(東京都台東区)や神奈川県川崎市をはじめ各地にあるのも一例だ。

1968年には伊丹十三、竜崎勝(高島史旭)、真山知子、浅利ルリ子、紅理子らが出演した松竹の成人映画『金瓶梅』が公開。「酒の池におぼれ、肉の林で艶夢をむさぼる......世にも幸せな絶倫男!

「不滅の性典・史上初の映画化」と銘打つ過激な内容から、当初想定していた女優陣が降りてしまったという逸話がある。林真理子は、舞台を江戸時代に移し、時代物官能小説として『本朝金瓶梅』シリーズを2000年代~10年代に出している。

『金瓶梅』は、中国でたびたび発禁処分を受けてきた一方で、日本では、明治以降に訳書の一部が発禁処分になったとの記録はあるものの、概して中国ほど厳しく取り締まられていなかった。

理由は、良い訳書がなく、その淫らな内容に読者が耽ることが、夢のまた夢だったから。後に現代語訳も出たが、ぎこちなかったり訳し間違えたりするのは序の口で、肝心の濡れ場の文章がカットされるなど、読者泣かせの内容だった。

それでも、芥川龍之介や森 鷗外は、原文をしっかり読んでいたらしい。芥川は『金瓶梅』を「古今無双の痴情小説」と絶賛し、「金瓶梅程の小説、西洋に果してありや否や」とも記した(『雑筆』)。また、戯曲にしようとしたようで、未定稿『金瓶梅』が残っている。

■"超奥手"な訳者の素顔一般人には取っつきにくい同書を、読みやすい新訳にしたのが、大阪大学大学院教授の田中智行さんだ。

横浜生まれで慶應義塾大学出身の47歳。上流階級に属し風流な暮らしをする主人公よろしく、学生時代は遊びに興じていたと思いきや――。

「中学、高校と慶應義塾の男子校に通っていました。部活の仲間と男女共学への憧れを語っていたら、女子が圧倒的に多い共学校を出た音楽の先生に『女性のことが何もわかってない』とたしなめられたこともあります。周りからは『あなたほど奥手な人はいないんだから』と言われます」

それなのになぜ、伝説的「艶書(エロ本)」を訳そうと思ったのか。

「理由は、最初に読んだ日本語訳が正直、期待はずれだったからなんです」

文学の面で早熟だった田中少年は、小学生の頃に『西遊記』に夢中になり、中国の長編小説を読破していった。『三国志演義』『水滸伝』を経て、高校生になり満を持して『金瓶梅』の邦訳を手に取った......はずだった。ところが、つまらなすぎて、早々に挫折してしまう。

『新訳 金瓶梅』の訳者・田中智行教授

『西遊記』好きが高じて大学では文学部に進み、中国文学を学んで原文を読めるようになる。大学院を受験するに当たって、英語と中国語の両方の読解力を高める必要があった。そんなときに出合ったのが、1993年に刊行が始まった『金瓶梅』の英訳(デイヴィッド・ロイ訳)だった。

「これを読めば、英語と昔の中国語を一挙両得できるんじゃないか。そんな安易な気持ちから読み始めました。そうしたら、ものすごく面白いじゃないかって、引き込まれたんです」

英訳を参考に原文を読むと、輪をかけて面白かった。受験勉強のつもりが、その内容にすっかり魅入られてしまったという。

「文体がすごく生き生きしていて、何げない描写にユーモアを感じるんですよね。日本語で読んだときの印象と、なんでこんなに違うんだろう。もっと勉強してみたいと思ったんです」

2000年に東京大学の大学院に合格し、指導教官から「どうせやるなら、新訳を出すくらいの気持ちで頑張れ」とハッパをかけられた。『金瓶梅』が出版されたのは1617~18年頃とされ、2017~18年がちょうど出版400年の節目だった。

「僕はお調子者なので、『自分が中堅の研究者になっているであろう17年か18年に出版400年を記念する新訳を出すんだ』って妄想していました」

■性描写を一言一句漏らさずとはいえ、新訳は思った以上に難産だった。現代中国語とも、いわゆる漢文とも違う、当時の中国の話し言葉(白話[はくわ])が使われており、解読が極めて厄介だったのだ。

出版に当たっても紆余曲折があった。もともと老舗の出版社からの刊行を前提に翻訳を進めていた。ところが、全体の半分近くまで訳したところで、出版の話が立ち消えになってしまう。

「本当に困って、もう訳すのをやめようかとすら思ったんです」

その後、現在の版元である鳥影社(長野県諏訪市)と出合い、刊行にこぎ着けた。苦節10年を経て完成させた新訳は、上中下の3巻で計2500ページに及ぶ。

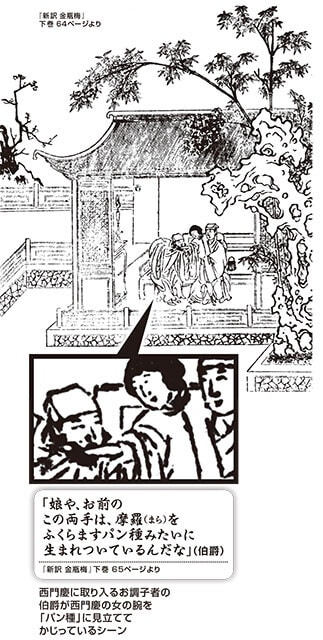

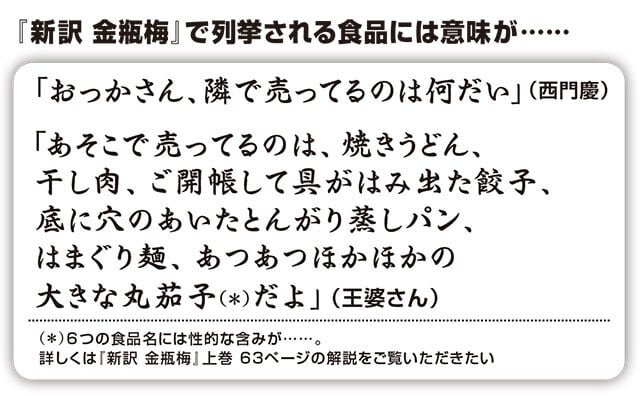

「旧訳でバッサリ省略されていた性描写を一言一句漏らさず完訳しています。面白く読むための注釈も充実させ、列挙される食品が実はすべて陰部を暗示しているような箇所にも逐一解説をつけるなど、予備知識がなくても楽しく読める工夫をしました」

『新訳 金瓶梅』下巻 64ページより

正確に訳すため、性絡みの参考書やデータベースを駆使した。中国で『金瓶梅』を含む古典や当時の社会の研究が盛んになったのは、文化大革命(1966~76年)が終わってから。

代表的な旧訳は1948年から刊行されたため、誤訳も多ければ、誤訳を恐れてあいまいな表現に逃げている箇所もままあった。さらに濡れ場を大幅に削ったので、つまらなくなるのは宿命だったと言える。

中国古典文学というと、唐詩に代表されるような気宇壮大さ、雄々しさをイメージする人が多いかもしれない。だが『金瓶梅』はその対極にある。

「執筆された当時、唐詩など古典に学べという考え方に対して、もっと自分の中から湧き起こるものを重視して表現すべきだという考え方もありました。それもあってか、感情や欲望のストレートな表現が多いです。

一方で、描いている場面からちょっと距離を取って、皮肉も込めて客観的に出来事を眺める視点もあって、そのへんの距離感が面白いですね」

■夜の営みを朝飯前に訳す翻訳は、出勤前の早朝に自宅で行なってきた。子育てと両立しようとすると、この時間しかなかったそうだ。

「夜の営みの本なのに、僕は午前4時頃にはゴソゴソ起き出して、机に向かって訳していました。2014年に訳し始めてから、とにかく朝早く起きることが生命線だったので、夜の飲み会にはほとんど出なかったですね。

主人公の西門慶とは全然違う生活ぶりですけど、文章をしっかり読んでいけば作品を理解できるし、訳せるっていう立場です」

家族の朝食用の米をとぎ、炊飯器のタイマーをかけてから2時間訳す生活を続けてきた。そんな田中さんのストイックな姿を見て育った息子さんが、ちょっとしたハプニングを起こしたことがある。

小学校低学年くらいのときに、京都市にある京都国際マンガミュージアムを一緒に訪れた。『金瓶梅』の漫画が置いてあるのを目ざとく見つけ、「『お父さんの本があったよ』と言って、漫画を手にすごくうれしそうにトコトコ駆けてきた」のだ。表紙では妖艶な雰囲気の女性がほほ笑み、たまたま開けたページでは登場人物がお尻丸出しでブランコを漕いでいた。

「『お父さん、はい』って差し出されて、さすがにちょっと恥ずかしかったですね(笑)」

■プレイボーイも楽じゃない西門慶は正妻から第六夫人までいて、下女や人妻、男性にまで手をつける。淫乱の限りを尽くすその生きざまは、昔から一部の男性の憧れの的だった。田中さんはどう思ったのか。

「周りにあれだけ女性がいると、大変そう。正妻と夫人の間でも序列があって、誰を立てるとか、あっちに行ったら次はこっちに行くとか......。たくさんの夫人たちの扱いに西門慶も苦慮しています。自分は、そういうのは勘弁してくれって感じですね」

プレイボーイも楽じゃないのだ。

■貴重書として寺や大名家が所蔵江戸時代になってその流通量が増えるまで、『金瓶梅』は寺や大名家によって貴重書として大切に収蔵された歴史を持つ。色っぽさと文学性を兼ね備えた点で、中国文学の中でも異彩を放つ存在だ。

読んでいると、上流階級の暮らしぶりがありありと目に浮かんでくる。しかも、単に詳しいだけでなく、爛熟し腐敗した当時の社会への痛烈な風刺にもなっている。中国の小説家で思想家の魯迅は、この点を高く評価していた。

豪商である西門慶は何度も略奪婚をしていて、意中の女性を手に入れるためなら、その夫を毒殺したり、罪を着せて流罪にしたりと手段を問わない。それなのにとんとん拍子で出世して、刑罰を司る役人になってしまう。

ただ、そんな栄華も長くは続かない。わが世の春を謳歌する西門慶がふと、やりきれない寂しさにとらわれるシーンがある。

「中国の好色文学って表現が過剰で、明代の後の清代に書かれた有名な『肉蒲団』なんて、手術で局部をすごく大きくして楽しく過ごすとか、そういうわかりやすい感じなんですね。主人公が物に取り囲まれているけれども寂しいっていう表現は、『金瓶梅』より前の小説にはないんじゃないかな」

プラトニックさと色魔ぶりが合体した同書。そのヤマ場が、4月に発売された下巻に出てくる。あるアメリカの中国文学者が「あらゆる文学作品にほとんど匹敵するもののない性的恐怖の場面」と評するそのくだりのおぞましさに、新訳でぜひ戦慄してほしい。

■「金学」という学問ジャンルに「こんなものが流通して、けしからん」と、かつて目くじらを立てられた『金瓶梅』。しかし中国では今や復権を遂げ、同書に特化した「金学」なる学問のジャンルさえできている。毎年のように『金瓶梅』の学会が国際シンポジウムを主催し、そこには田中さんも過去に招待されたことがあるという。

訳書も英独仏はもとより、ロシア語、モンゴル語、韓国語、満州語、ベトナム語、アラビア語、スペイン語、果てはチェコ語まで出ている。『金瓶梅』の再評価という世界的な流れの中に、『新訳 金瓶梅』の刊行は位置づけられる。

田中さんは言う。

「できるだけ忠実に訳しながら、日本語表現としての面白さやリズム感も追求しました。性的な場面はもちろん、比喩の巧みさや話し言葉の軽妙さも含めて、その魅力を感じていただきたいです」

ちなみに田中さんが准教授から教授に昇進したのはこの4月のことだ。新訳刊行の功績が評価されたようだという。

●田中智行(たなか・ともゆき)

1977年生まれ、神奈川県出身。2000年、慶應義塾大学文学部卒業。11年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、徳島大学准教授、大阪大学大学院言語文化研究科准教授を経て現在、同教授。専門は中国古典文学(白話小説)。『西遊記』と『金瓶梅』に詳しい

■『新訳 金瓶梅』

上・中・下巻 鳥影社

各巻3850円(税込) 好評発売中

『水滸伝(すいこでん)』の登場人物である潘金蓮(はんきんれん)は風采の上がらぬ夫を嫌い、色男の西門慶と密通し、共謀して夫を殺害する。 『水滸伝』では夫の弟である豪傑・武松(ぶしょう)の復讐により落命するふたりだが、もし生き延びていたら......という設定で描かれる大長編小説だ。作者は蘭陵の笑笑生(しょうしょうせい)といわれているが、おそらく偽名であり、定かではない。

『新訳 金瓶梅』

●山口亮子(やまぐち・りょうこ)

愛媛県出身。2010年、京都大学文学部卒業。13年、中国・北京大学歴史学系大学院修了。時事通信社を経てフリーになり、農業や中国について執筆。著書に『ウンコノミクス』(インターナショナル新書)、『日本一の農業県はどこか―農業の通信簿―』(新潮新書)、共著に『誰が農業を殺すのか』(新潮新書)、『人口減少時代の農業と食』(ちくま新書)など。株式会社ウロ代表取締役

取材・撮影・文/山口亮子氏

取材・撮影・文/山口亮子

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。