【はばたけラボ 先輩に聞く】「はばたくために必要なことは比較しないこと」奄美大島の前川健悟さん

イチオシスト

イチオシスト

未来世代がはばたくために何ができるかを考えるプロジェクト「はばたけラボ」。食べること、くらすこと、周りと関わること、ワクワクすること・・・。今のくらしや感覚・感性を見直していく連載シリーズ。

奄美の特産品・黒糖を原料とする黒糖焼酎。1953年の日本復帰に伴い、酒税法の特例措置が制定され、奄美群島だけで作られるようになった。奄美大島の酒屋2代目・前川健悟(まえかわ・けんご)さんに、その歴史と生き方について聞いた。

――黒糖焼酎って?

奄美では黒糖焼酎を“さたぜえ”といいます。黒糖を砂糖からの由来で“さた”、酒を“せい”っていうんです。それで“さたぜい”。「せえごれ」っていう銘柄の黒糖焼酎もあって、これは“酒飲み”という意味です。

黒糖焼酎の原料は米こうじ、黒糖、水。最初は一次もろみといって米こうじを仕込み、二次仕込みで黒糖を入れると黒糖の糖分で発酵が促進され、それを蒸留していく。黒糖焼酎作りは冬の時期が多いですね。11月〜3月が最盛期で、どこの蔵元さんも仕込んでいます。そこから1年、長いところは5年から10年熟成させます。蒸留し終わった後のアルコールはトゲがあるので、それを落ち着かせるために、時間をかけてタンクや甕(かめ)、樽(たる)でゆっくり寝かせます。そうすることでまろやかになるんです。

――黒糖焼酎には特別な歴史があるとか?

現時点で奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島の5つの島で作っています。戦後から作られるようになったので70年ぐらいの歴史ですね。

酒税法に、「本格焼酎には、含糖物質といわれる糖そのものを原料にしてはいけない」という決まりがあるんです。黒糖は糖そのものなので本来は使っちゃいけない原料なんですが、アメリカ統治下にあった背景が関係していて、奄美群島のエリアだけ特例で作れることになりました。それまでは泡盛とかを作っていたのですが、奄美特産の黒糖をお酒に使おうって。

――実家の酒屋に戻ってきた理由は?

もともとエンターテインメント業界、音楽とか催しの企画制作みたいな仕事をやりたいと思っていたんですけど、そういう小さいイベントをするときに、「地元のお酒を売りたい」ってなるじゃないですか。その時に、お酒もエンターテインメントのコンテンツの一つだなと気付いて。

催事にはお酒を飲みたい人も来るし、音楽とお酒って親和性がすごく高い。その相乗効果で築いた空間づくりっていうか、酔っぱらいをほどよく生み出すと楽しい空気感が生まれるのを見てきたので、そういう仕事も面白いなと。人を酔っぱらわせる仕事みたいな。

――改めて思う島の魅力は?

お金とか時間がメインになっていないっていうか、それらを軸に人が行動していない。対価を得られなくても誰かのために施してあげたいとか。沖縄とか奄美って「島時間」っていわれるんですけど、時間に関しては結構ルーズで、時間ぴったりに行ったら失礼みたいなこともあったりするんです(笑)。時間きっちり行くともてなす準備がまだできていなかったり、島同士の人となると10分、15分遅れるのが当たり前。飲み会も、いつでも会えるっていう感覚だからか「30分遅れるね」「1時間遅れるね」とか、遅れる方も連絡を受ける方も気にしない。それぐらいのスタンスでいける心の在り方は、ちょっといいなって。

――前川さんにとって黒糖焼酎とは。

う〜ん、奄美群島とそこに暮らす人たちの魂が反映されたもの。スピリッツにかけて(笑)。24歳で地元に戻った時に、群島の蔵元を実際に回って、お酒の作りとか、どういう方が作られているのかを見たのですが、各蔵の方々も、奄美群島のお酒ということを熱く思いながら日々お酒造りをされていました。

店頭では常時、奄美全蔵の銘柄、大体150種類以上を扱っています。観光に来られた方は何を選んだらいいか分からないので、僕らが思うお酒のストーリーや味わい、特徴的なものをより深掘りして、それをお伝えさせていただいています。作り手と飲み手の橋渡し的な感じで。

――今後どんなことをしたい?

最近、ちょっと寂しくなってきている地元の商店街の中に、UNIONというお店をオープンさせました。イタリアンの飲食店が経営しているブースに、僕らの立ち飲みスタンドと酒屋まえかわを1店舗の中に詰め込んだ複合施設です。

地元から、黒糖焼酎をプッシュし発信していく人がもっと増えたらと思っているんです。飲み手と伝え手でいうと、伝え手側を増やすことがすごく大事だと思っていて。奄美に屋仁川(やにがわ)という繁華街があるんですけど、200後半から300ほどの飲食店があります。そこでお店をしている方は全員伝え手ぐらいの感じが理想ですね。

――あなたにとって“ウエルビーイング”とは?

僕が意識しているのは“比較をしない”ってことですかね。“隣の田んぼは青い”じゃないけど、特に都会に住んでいると、格差というかいろんな幅の人がいるんですけど、島って似たような生活スタイルの人も多いので、ギスギスしていないっていうか。周りと比較せずに、自分の命を使える何かを見つける。命の使い方じゃないですけど、自分が生きていく上で“これ”って思うものが一つでもあれば、周りとか見向きもせずに、そこに幸せを感じられるんじゃないかなと。僕は今、お酒の仕事がそれに当たります。島をエンターテインメントで面白くしたい! その大きな柱として黒糖焼酎があるので、今はひたすら猪突(ちょとつ)猛進しています。

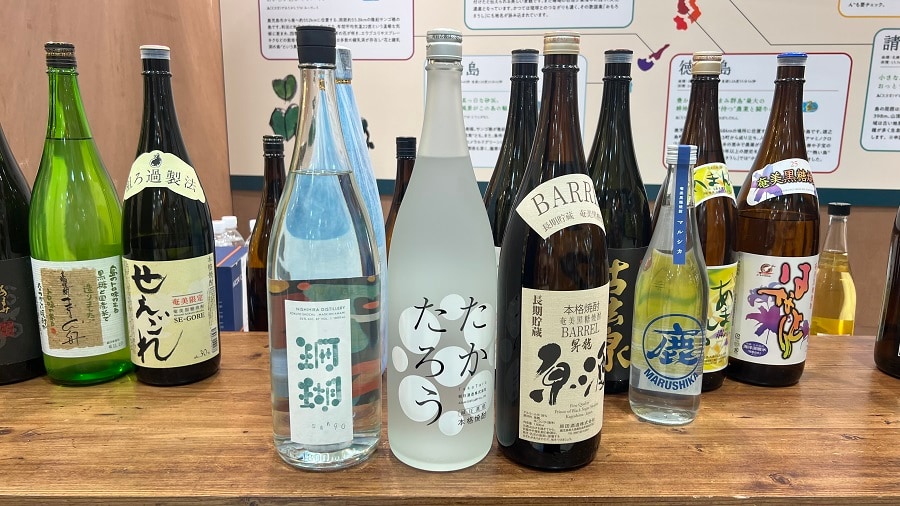

しっかり系とすっきり系がある。奄美大島の「珊瑚」はしっかり系だが甘みの感じられるバランス型。喜界島の「たかたろう」はすっきりタイプで香りが良く炭酸割り向き。沖永良部島の「昇龍 BARREL」は5年以上熟成され、まろやかで樽の風味が際立つ。

前川健悟(まえかわ・けんご)/94年生まれ。鹿児島県奄美市出身。中学卒業後、鹿児島で過ごし、東洋大学社会学部卒業後、大阪で日本酒専門飲食店で働きながら音楽イベントを主催。24歳で故郷の奄美大島に戻り、家業の黒糖焼酎専門店「酒屋まえかわ」を家族で経営。24年11月、奄美市名瀬の商店街に飲・食・音をテーマとした小規模複合施設UNIONをオープン。

#はばたけラボは、日々のくらしを通じて未来世代のはばたきを応援するプロジェクトです。誰もが幸せな100年未来をともに創りあげるために、食をはじめとした「くらし」を見つめ直す機会や、くらしの中に夢中になれる楽しさ、ワクワク感を実感できる体験を提供します。そのために、パートナー企業であるキッコーマン、クリナップ、クレハ、信州ハム、住友生命保険、全国農業協同組合連合会、日清オイリオグループ、雪印メグミルク、アートネイチャー、ヤンマーホールディングス、ハイセンスジャパンとともにさまざまな活動を行っています。

記事提供元:オーヴォ(OvO)

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。