【写真で振り返る鈴鹿8時間耐久レース:1982/1983】日本人ライダーが魅せた勝負強さとは

イチオシスト

イチオシスト

モトメガネの皆様こんにちは! 「モーサイ(MOTO CYCLIST)」は、オートバイを中心としたモビリティライフを楽しむための情報を発信する専門メディアです。

最新モデルのインプレッションやツーリング情報、メンテナンス・カスタムの知識、ライダーのライフスタイル提案まで、幅広い視点からバイクの魅力を深掘りしています。

長年にわたり培われた編集力を活かし、初心者から経験豊富なライダーまで信頼できる情報を届けています。

■写真上:1982年、ホンダの社内チーム「ブルーヘルメット」からの参戦で1-2フィニッシュを飾ったCB900F(#27/28)。普段はホンダでテストライダーを務める#27飯嶋茂男と萩原紳治は、荒天の耐久レースで日本人初の優勝を成し遂げたペア。前年の8耐では飯嶋が5位、萩原が10位に入っていた。

モーサイ掲載日:2025年8月1日

【1982】前例のない悪天候下のレースを制したのは、鈴鹿を知り尽くした日本人ライダーだった

1982年の鈴鹿8耐は、日本のモータースポーツ史上、過去に例がない悪天候の中で行われた。太平洋から真っ直ぐ東海地方に向かってきた台風10号は、鈴鹿サーキットのある三重県内に記録的な豪雨をもたらし(1時間の平均雨量は300~500ミリ)、鈴鹿8耐の開催事務局はスタート前にレース時間を8時間から6時間に短縮することを決定。とはいえ、台風の影響はとてつもなく大きく、コース全域は川となり、コーナーだけではなく、ストレートでもハイドロプレーニング現象で転倒する車両が続出することとなった。

最初の犠牲になったのは、78/81年に優勝を飾っているホンダフランスのマイク・ボールドウィンで、以後、ヨシムラスズキのデビッド・アルダナ、カワサキフランスのジャン・クロード・シュマランといったベテラン勢も、次々と豪雨の餌食になっていく(前年の鈴鹿8耐を盛り上げたガードナーとクロスビーは、この年は不参加)。アメリカやヨーロッパでは、これほどの悪天候でレースを行うことはあり得ないのだから、それは当然のことであり、外国人ライダーの多くは借りてきた猫のような走りに徹することとなってしまった。

こうした状況下、頭角を現したのが8人の日本人ライダーである。ブルーヘルメットに所属する飯嶋茂男/萩原紳治と伊藤裕之/吉村俊宏(ホンダCB900F)、チームタイタンの山名 久/袴田利明(スズキGSX750)、モトスポーツの和歌山利宏/阿部三吉(ヤマハXJ750)は、いずれもメーカーの開発ライダーで(阿部は同年春に退社し、モトスポーツを立ち上げていたが)、鈴鹿サーキットを知り尽くしているだけではなく、悪天候下でのマシンコントロールにも長けていた。もちろん、彼らが駆った車両の性能は一線級のファクトリーマシンと比較すればやや劣っていたが、スクリーンとシールドに当たる雨粒の強さから次のコーナーの濡れ具合を予測し、刻々と変化するタイヤの接地感を読み取り、厳しい状況下でスムーズな走りを披露した8人の開発ライダーは、台風がもたらした豪雨を味方につけたのだ。

最終的な結果はブルーヘルメットの1-2フィニッシュで、これでホンダは鈴鹿8耐史上初の2連覇を達成。3位はチームタイタンの山名/袴田で、4位には決してレース向きとは言えないXJ750を駆る和歌山/阿部が入った。なお日本人コンビがフルタイムの8時間耐久で初優勝を飾るのは、この年から15年後の1997年のことである(伊藤真一/宇川徹)。

■優勝の#27飯嶋・萩原ペアのマシンと同じく#28ホンダCB900Fは、いずれも量産モデルと形状が異なるダイヤモンドタイプのオリジナルフレームを採用。クイックリリース式フロントフォークとリザーブタンク付きリヤショックはショーワ製。

■チームタイタンの#51スズキGSX750は、既存のGS1000Rの車体をベースにしつつ、4バルブヘッドのGSXエンジンを搭載。

■モトスポーツからエントリーした#48のXJ750は、実質的にはヤマハのファクトリーマシンと言える構成で、随所にスペシャルパーツを投入。駆動はシャフトからチェーンに変更されていた(79年のXS1100はシャフトのままで走った)。

豪雨に翻弄されながらも、43台のマシンが完走した1982年の第5回大会

■川のようなホームストレートを走る#7は、外国人ライダー最上位の5位となったベルナール・フォー/ミッシェル・フルッチ組のRS1000。82年のホンダファクトリーの8耐スペシャルチームは、マイク・ボールドウィン/ジョン・ベッテンコートのアメリカ人コンビだったが、ベッテンコートは予選で転倒して重症を負い、日本人の木山賢悟が代役を務めることとなった。だが決勝ではボールドウィンが2周目に転倒を喫し、いったんコースに復帰したもののブレーキトラブルによって4周目にリタイアしている。

■この年の鈴鹿8耐には2台のベベルドゥカティが参戦。#11は当時のAMAプロツインズで大活躍していたジェームス・アダモとダグ・ランツ、#10にはレーシングパンタで’81~84年のTT-F2世界選手権を制したトニー・ラッターと当時のマン島TTや英国選手権で活躍していたジョージ・フォガティ(後にドゥカティでワールドスーパーバイクを制覇するカール・フォガティの父)が乗った。

■5年目を迎えてTT-F1スタイルが主力となった8耐だが、このころはまだノーマルスタイルを維持するスーパーバイク仕様も珍しくなかった。 #70はカワサキの社内チームであるチーム38からエントリーしたKZ1000Jだが、足まわりのパーツから察するに、実際は市販レーサー Z1000Sだろう。ライダーは宮川 康/喜多祥介)。#30はクシタニ・ヨシムラR&DのGSX1000SZ (三上訓弘/伊藤 巧)。

■アパレルメーカー伊太利屋のスポンサードを受けた82年のヨシムラスズキGSX1000Rには、テスタロッサというペットネームが与えられた。車体の基本は前年型を踏襲しているようだが、エンジンはDOHC4バルブヘッドの新型。 だがエンジン、パワーは出るもののヘッドの熱ひずみが膨大で、以後のヨシムラはこの対策に悩まされることとなる。もっとも同年の鈴鹿では悪天候が幸いしたのか、ヨシムラは6位でチェッカーを受けている。3時間経過後にはデビッド・アルダナが最終コーナーでスロットルを開けすぎて転倒し、グランドスタンド前をマシンが数百mにわたり滑走したが、 ダメージはほとんどなくレースに復帰した。

【1983】熟成が進んだファクトリーマシンが激突した、リッターモンスターたちの最後の競演

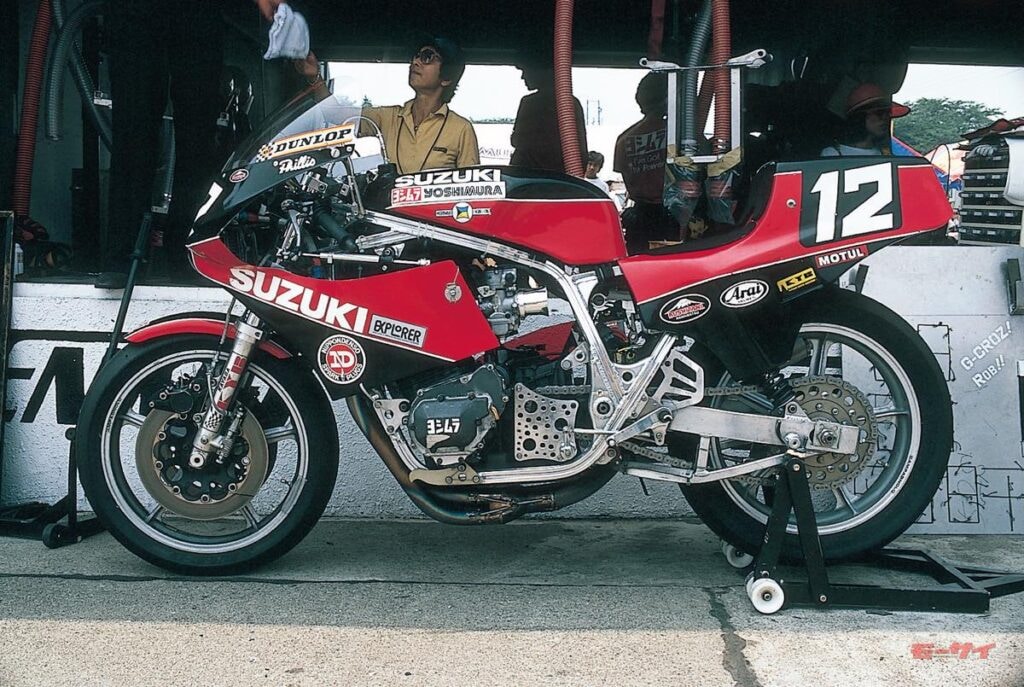

1983年は1000ccマシンにとって、ひとまず最後の8耐となった。翌年からはTT-F1のレギュレーションが変更され、排気量の上限が750ccになることがすでに決定しており(世界耐久選手権シリーズで、再び1000cc4気筒車の参戦が可能となるのは2004年から)、これを見越したホンダファクトリーは、あえて排気量を控え目に設定したRS850Rを投入する。もっとも、そんな余裕を見せたのは過去に8耐を3度制しているホンダだけで、リベンジに闘志を燃やすヨシムラは、モリワキ製アルミフレームにGSX1000エンジンを搭載する新型を投入。シリーズチャンピオン獲得を目指すスズキフランスとカワサキフランスも、アルミフレームのニューマシンを鈴鹿に持ち込み、それぞれのチームが2台をエントリーさせた。

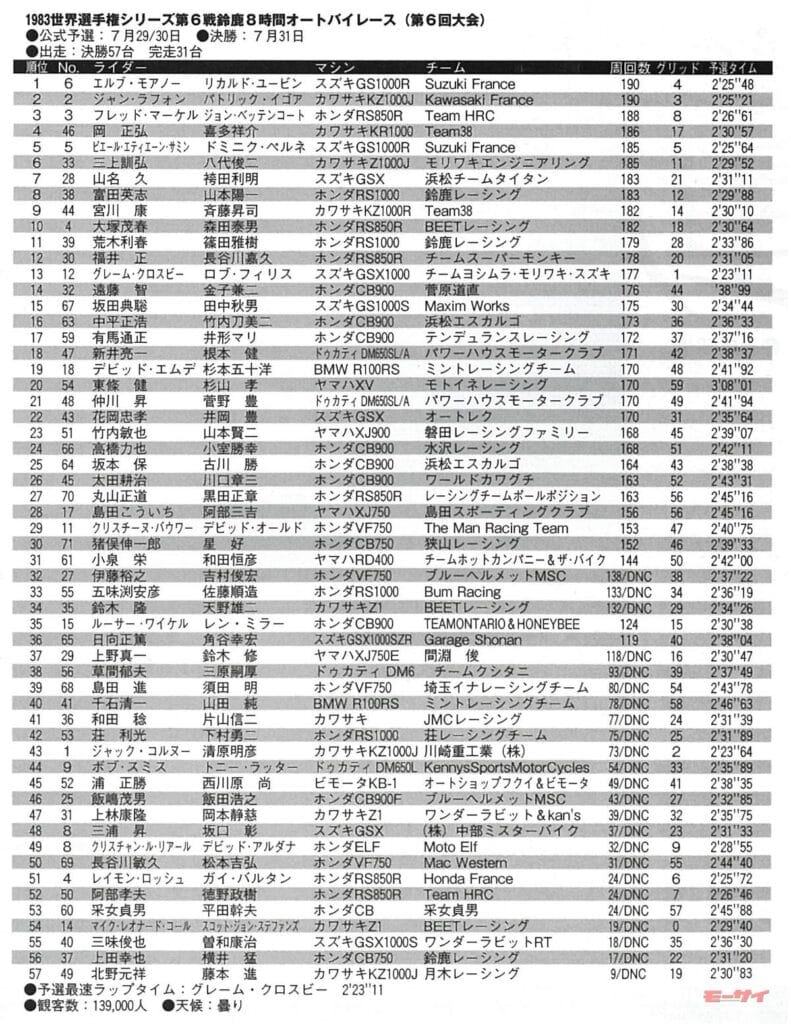

予選を制したのは、古巣ヨシムラに戻ってきたグレーム・クロスビー(ペアライダーはオーストラリアの新鋭ロブ・フィリス)。この年から最終コーナーにシケインが設置されたため、ベストタイムは2分23秒11だったものの、世界グランプリを経験して貫禄を身に付けたクロスビーの走りは、3度目の優勝への手応えを十分に感じさせるものだった。そしてこれに続いたのだが、フランスカワサキからエントリーしたジャックコルヌー/清原明彦(清原は予選で転倒したジェラルド・コードレイの代役)とジャン・ラフォン/パトリック・イゴア、フランススズキのエルブ・モアノー/リカルド・ユービンとピエール・エティエーン・サミン/ドミニク・ペルネなのだが……。

当時の鈴鹿8耐では、「ヨーロッパのライダーは勝てない」というのが定説になりつつあった。歴史を振り返ってみれば優勝を飾ったのは、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本人だけで、ヨーロッパからやって来るベテランの耐久ライダーたちは、スプリントレースを得意とするライダーたちを前に、いつも苦汁をなめ続けてきたのだ。

だが’83年の耐久チームには勢いがあった。序盤こそクロスビー/フィリスのヨシムラ&モリワキ車が先行したものの、2時間後にはラフォン/イゴアのカワサキ、モアノー/ユービンとサミン/ペルネのスズキが追いつき、4台でデッドヒートを展開。3時間後にはサミンが転倒してトップグループを離れたが(同じころにコルヌー/清原も転倒してリタイア)、後にエンジントラブルが発生したヨシムラ&モリワキ車をモアノー/ユービンとラフォン/イゴアがパスし、結局そのままの順位でチェッカーを受けることとなったのである。

勢いに乗るモアノー/ユービンはこの年の世界耐久選手権でチャンピオンを獲得(’81~82年はカワサキ)。1000cc最後の年に、耐久におけるスズキの強さを示したのだった。

■耐久レースのスペシャリスト、エルブ・モアノーとリカルド・ユービン(写真)が、 スズキフランスに参加したのは81年から。 台風直撃となった前年の鈴鹿では19位に沈んだこのコンビだが、 83年はヨーロピアンライダー初の8耐制覇を実現した。スポンサーのHB(ハーベー)はドイツのタバコメーカー。

■表彰台でお互いを祝福する耐久のスペシャリストは、左からパトリック・イゴア(84年にホンダに移籍して世界耐久3連覇を達成)、 ジャン・ラフォン(81年の耐久チャンピオン)、 エルブ・モアノー (ホンダ RS1000を駆った81年に初代耐久王座を獲得)、 リカルド ・ユービン(カワサキからスズキに移籍してからはモアノーと共に耐久のエースを務めた)。この中ではユービンだけがベルギー人で、ほか3人はフランス人だ。

■GS1000Rの整備を行うスズキフランスのピット。カメラ目線はSERTの発起人であるドミニク・メリアンで、彼はこのチームのボスを長く務めていた。 なお80年の創設当初はあくまでもレース運営だけを担当していたSERTだが、後に独自の活動を行うようになり、スズキ本社やヨシムラに提案をする機会も増えていった。05~06年には北川圭一がこのチームに所属し、日本人初の世界耐久チャンピオンを獲得している。

■スズキのレース活動縮小によって、本社製フレームの供給を受けられなくなった83年のヨシムラは、創業者吉村秀雄(POPヨシムラ)の義理の息子である森脇 護が開発したアルミフレームを採用(リヤサスは後輪の滑り出しが分かりやすいという理由から、あえてツインショックを採用。 フロントホイールは当時の耐久でも流行していた16ではなく18インチ)。ヨシムラとモリワキの夢の競演に期待が高まったものの、決勝ではシリンダーヘッドからのオイル漏れに悩まされた。

■スズキフランスのGS1000Rは本社製アルミフレームを採用。とはいえこのフレームは挙動がナーバスで、ライダーからは旧型に戻してほしいという声もあったという。ツインプラグ化が図られたエンジンは、ヨシムラが採用した4バルブのGSXではなく2バルブのGS用。

耐久レース界にも訪れた、次世代を見据えた新技術の波【1983】

■前年までと比較して格段に洗練されたカワサキファクトリーのKR1000。フレームはついにアルミ化され、フロントには16インチホイ ール、リヤにはボトムリンク式モノショックを採用。#2カワサキフランスは決勝を2位でフィニッシュ。

■RSC→HRCとなったホンダのレース部門は、この年の鈴鹿に2台のRS850Rを投入。阿部孝夫/徳野政樹の日本人チームは24周でリタイアしたものの、フレッド・マーケル/ジョン・ベ ッテンコートのアメリカンコンビはパワーに勝る1000cc車を抑えて3位に入った。

■同車はファクトリーマシンではなく、500万円で市販されたRS850R。 83年は様子見的な姿勢だったホンダファクトリーだが、以後は750ccとなったV4マシンが圧倒的な速さを発揮。84年の表彰台独占を皮切りに、ホンダV4は10度も鈴鹿8耐を制することとなった。

■モリワキモンスターZで6位に入ったのは、この年の全日本F1でチャンピオンを獲得する八代俊二と、 ヨシムラに所属して全日本を戦っていた三上訓弘のペア。

■前年は4位入賞だったヤマハXJは、今回もXJ750Eベースながら、フレームをアルミ化したうえでシリンダーを前傾させ、フロントに独自のリンクサスを導入。 1983年は惜しくも118周過ぎにリタイア。

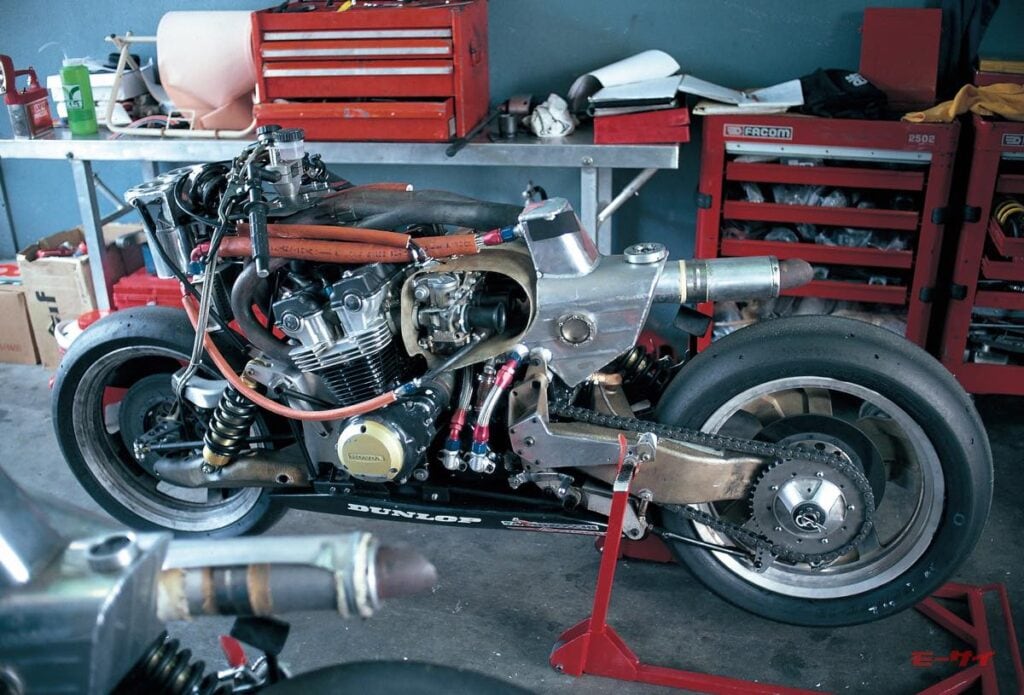

■デビッド・アルダナ/クリスチャン・ル・リアールが駆ったエルフは、この年の8耐で最も注目を集めたマシン。フレームと言うべきパーツは存在せず、片支持式の前後アームはプレートを介してRS1000用エンジンに取り付けられている。エキゾーストパイプはエンジン上部を通り、ガソリンのメインタンクはエンジン下。決勝では10位走行中に、リヤサスのロッドが折れてリタイア。

欧州車と国産車:異色のツインを擁するチームの挑戦【1983】

■表彰台をねらえるポテンシャルではなかったものの、この年の鈴鹿8耐では外車勢のエントリーが格段に増えた。新井亮一/根本健が駆った#47は、パワーハウスモータークラブが手がけたドゥカティ・レーシングパンタで、初参戦ながら18位完走という偉業を成し遂げている。 パワーハウスは#47のほかにもう1台レーシングパンタを走らせ(仲川昇/菅野豊)、こちらも21位で完走。

■チームクシタニからエントリーしたドゥカティは、市販モデルの500/600SLや本社製レーシングパンタとは異なるオリジナルフレームを採用していた。

■今大会唯一…と言うより、 おそらく鈴鹿8耐史上唯一の参戦となったヤマハXVは、モトイネレーシングからのエントリー。 美しいフレームワークとカラーリングで注目を集めたこのマシンは、東條 健/杉山 孝ペアのライディングで20位完走を達成。

■ミントレーシングが製作したクラウザーBMW(R100RSベース)には、第1回大会で2位に入 った杉本五十洋/デビッド・エムデと、さまざまな手法で初期の8耐を大いに盛り上げた千石清一/山田純が乗った。千石/山田は78周でリタイアしたもの の、第1回大会で偉業を成し遂げたコンビは2分40秒台で淡々と走り続け、8時間後のチェッカーを19位で受けた (予選グリッドは48番手)。

■ほぼオリジナルのKB-1を走らせたのは、当時のビモータの輸入代理店だったオートショップフクイ。決勝は49周でリタイアした。

文●中村友彦 写真●八重洲出版アーカイブ 構成●モーサイ編集部・阪本

※この記事は別冊モーターサイクリスト400号(2011年7月号)特集「鈴鹿8耐・空冷リッターモンスターマシンの時代」の一部を再構成したものです。

モーターサイクルの「本質」を伝える専門メディア

八重洲出版が運営する「モーサイ(MOTO CYCLIST)」は、オートバイとともにある豊かな時間や文化を伝える専門メディアです。

最新バイクの試乗インプレッションやツーリングルート紹介、メンテナンス・装備の解説に加え、ライダーの視点に立った深い考察記事まで、多彩なコンテンツを展開しています。

紙媒体で培われた確かな取材力と編集力を背景に、Webでも信頼性の高い情報を発信し続けており、日々のバイクライフに役立つヒントが満載です。

モトメガネでは、オートバイに関するニュースやノウハウ、楽しみ方を幅広く紹介しています。今回は、八重洲出版「モーサイ」のご協力のもと、同メディアの記事をモトメガネにてご紹介しました。

今後も、ライダーの皆さまに役立つ情報をお届けしてまいります。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。