働く側はうれしいけど...最低賃金1121円で危機に陥る「雇う側」の現実 利益が吹っ飛んだ激安スーパー、倒産続出の製造業、人手の奪い合いに負け続ける飲食店

イチオシスト

イチオシスト

石破茂前首相は最低賃金を2020年代に全国平均1500円に引き上げると主張した

10月から最低賃金が引き上げられた。引き上げ幅は約6.3%と過去最大で、全都道府県で1000円を超えることとなった。

賃金の引き上げ自体は日本経済にとっても、働き手にとっても望ましいこと。でも、日本を支える中小企業では大混乱が!? 現場を追うと、"官邸主導の賃上げ"の問題点も見えてきた。

* * *

【現場不在の官邸主導賃上げ】2025年10月、最低賃金が改定された。前年度からの引き上げ幅は66円と過去最大幅を更新し、全都道府県で時給1000円を突破。全国平均は1121円に到達した。

ちなみに00年度は659円、10年度は730円、20年度は902円と、引き上げのペースは年々加速し、直近5年だけでも2割以上上昇した。

その背景には、政府が掲げる「20年代中に全国平均1500円」という目標がある。秋田地方最低賃金審議会の臼木智昭(うすた・ともあき)会長(秋田大学教授)はこう話す。

「最低賃金はまず、国の中央審議会で目安額が示され、それを踏まえて各都道府県の地方審議会が最終的な額を答申します。

審議会は使用者・労働者・公益代表の3者で構成され、地域の生計費、賃金水準、事業者の支払い能力などを考慮するのですが、もはや、冷静な議論が尽くされているとは言い難いのが実情です」

どういうことか?

「岸田文雄政権で"最低賃金1500円"の目標が打ち出されて以降、中央審議会が示す目安額が急速に上昇し、地方の中小企業にとっては、ここ数年は毎年、限界ギリギリの賃上げを強いられる状況でした。

今年も想定を上回る目安額が示され、官邸から全国の知事に対し『なんとか目安額以上の賃上げを』と直接、ハッパがかけられたとも聞きます」

最低賃金は国の審議会で指針が示された後、各都道府県の地方審議会が最終的な額を決める。赤沢亮正経済再生相(当時)は各地の知事を直接訪ね、目安を上回る最低賃金引き上げへの協力を求めた

前年度、最低賃金が全国で最も低かった秋田県では、「『今回は最下位脱出を』との申し入れが県幹部からあった」という。

「審議会では、使用者側の委員から『もうこれ以上は厳しい』『現場は限界だ』といった切実な声が上がりました。それでも周囲からの圧力が強く、目安額を下回ることが許されない空気がありました」

かくして、現場の実情を置き去りにしたまま、"官邸主導"で過去最大幅の引き上げが決まった。そのあおりを受けているのが、中小企業の経営者である。

「もう、一日一日を踏ん張るしかない。それでダメなら、しょうがないですよ......」

そう漏らすのは、首都圏でディスカウントスーパー6店舗を構える老舗チェーンの社長だ。賞味期限間近の食品やワケあり品を大量に仕入れ、コメ5㎏2780円、醤油1L98円という格安価格を実現している。

同社は今年10月、最低賃金の改定に合わせ、スタート時給を63円昇給。併せて、在籍する約100人のパート・アルバイトの時給も同水準でベースアップした。

「従業員1人当たり月100時間勤務で6300円、100人で月63万円、年間では756万円の人件費増となります」

薄利多売のディスカウントスーパーにとって、この負担は大きい。

「利益率を0.1%上げるだけでも四苦八苦する商売です。昨今の原材料費の高騰で、もともと赤字寸前だったところに、最低賃金の引き上げが重なり、ますます首が絞まる状況です。

原材料費の上昇はある程度、価格に転嫁できる。でも、人件費分の値上げは消費者に受け入れてもらえるかどうかが不透明なので、なかなか踏み切れません」

そのため、レジ打ちや品出しなど、これまで3人で回していた作業を2人でこなすといった工夫でやりくりしているという。しかし昨年10月、社会保険の適用拡大により、パート・アルバイトの保険料負担が膨らみ、経営は圧迫されていた。

そこへ今回の最低賃金引き上げが追い打ちをかける。苦肉の策として社長が考えたのが、「お客さまに気づかれない範囲で、薄く広く値上げする」ことだった。

「日本では9は『苦しむ』に通じる不吉な数字とされ、値づけを避ける傾向があります。創業以来、当社でも199円ではなく198円、299円ではなく298円にしていました。

しかし今はそんな余裕はありません。全2万アイテムの価格を1円引き上げれば、売り上げは大きく変わる。心苦しいですが、やるしかない状況です」

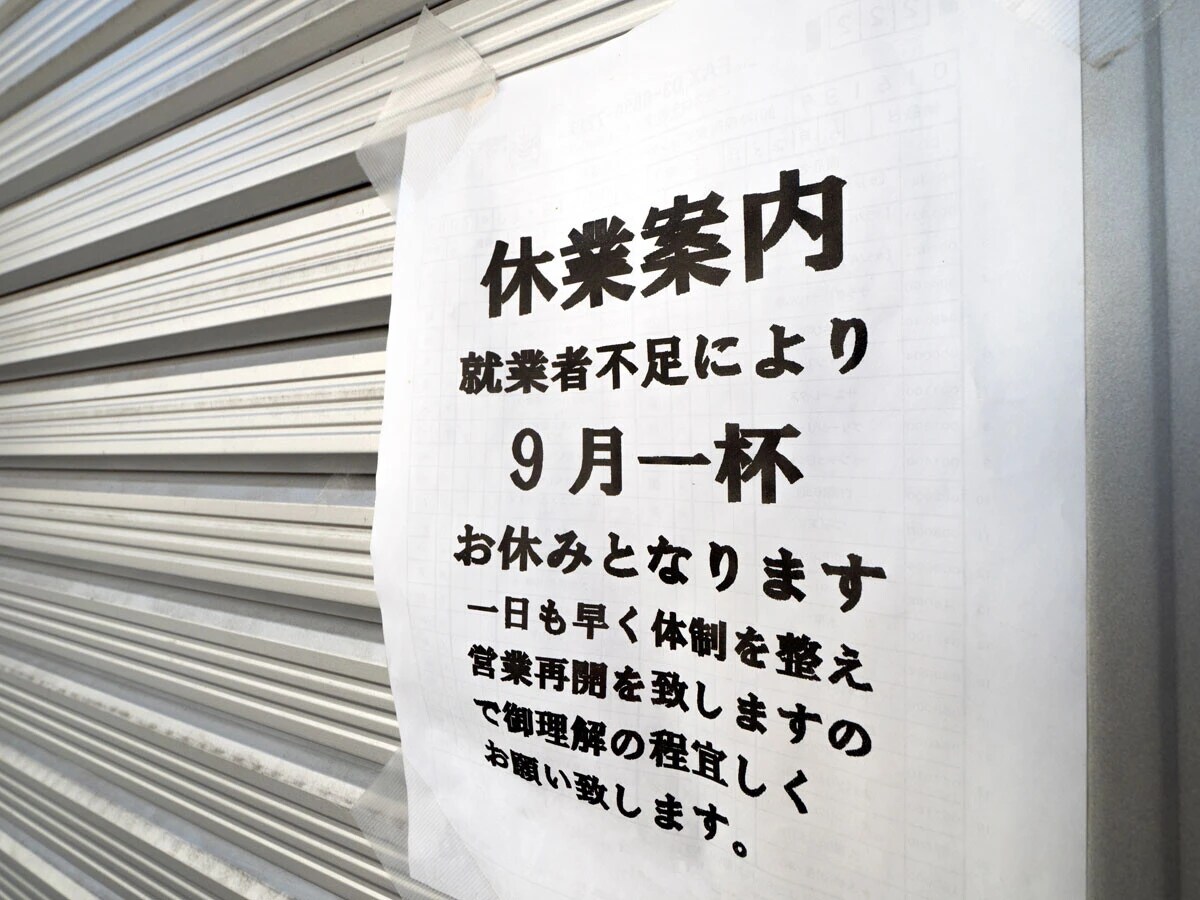

【「飲食バイトはタイパが悪い」】《スタッフ不足により臨時休業》《人手不足につきランチ営業のみとさせていただきます》

SNS上では、人手不足を訴える飲食店の声が相次いでいる。埼玉県内のラーメン店の店主も、ため息を漏らす。

「求人広告を出しても、大学生もフリーターも応募してくれません。10月から時給を引き上げましたが、上げ幅には限界があり、どうしても最低賃金程度にしかできません。近隣の店や都内では1300円以上の店も多く、そちらに流れてしまいます」

ここ数年でアルバイト市場は完全な売り手市場に傾き、飲食店の悩みは深まっている。関西の大学に通う20代の女性がこう話す。

「もう時給1200円以下じゃ働きたくないです。最近は時給がどんどん上がるので、ネットで調べれば条件のいいバイト先はいくらでも見つかりますし、見つけたらすぐに乗り換えるのが普通です。

1年働いたら『すごい!』と言われるくらい。夜遅くまで長時間働く飲食はタイパが悪いし、そもそも最低賃金の職場にメリットは感じません」

最低賃金が上がる一方、国民民主党が引き上げをうたう「年収の壁」の見直しは遅々として進んでおらず、これが人手不足を招いているとの声もある

こうした現状に、都内の店舗に勤める中堅居酒屋チェーンの店長も頭を抱える。この店では2年前、時給1115円で求人を出しても、ほとんど応募はなかった。当時の東京の最低賃金1113円とほぼ同額だったためだ。

そこで店長は本部に頼み込み、一気に1200円まで引き上げた。店舗があるエリアの時給相場1150円より高く設定したことで、学生やパートの応募は一気に増えた。

ただし、本部からは「売り上げを上げろ、バイトには厳しく対応しろ」と条件がつき、店長は勤務中のスマホ禁止や身だしなみチェックを徹底。従業員も当初は真面目に働き、店の雰囲気も締まった。

ところが、昨年に最低賃金は1163円に、そして今年10月には1226円に引き上げられ、従来の時給1200円の優位性は失われた。店は時給を最低賃金に合わせたが、バイトの雰囲気は一変したという。

「時給が最低賃金に戻ったことで、スタッフのモチベーションは明らかに下がりました。勤務中のスマホ使用を目にしても、以前ほど厳しく注意することもできません。口うるさく指導すれば、すぐに辞められてしまうからです......」

再度、本部に時給アップを要請したが、「売り上げも利益も上がってないのに何を言ってるんだ」と一蹴されたという。

【瀬戸際の介護業界】一方、最低賃金アップが廃業ラッシュの引き金になりかねない――そんな瀬戸際に立たされているのが、介護業界だ。

介護事業者の収入源となる「介護報酬」は、国がサービス内容に応じて定め、3年ごとに見直される。昨年は人材確保を目的に全体の報酬が引き上げられたが、訪問介護だけは「利益率が高い」との理由で大幅に引き下げられた。

「まったく実態に合ってない」と、埼玉県鴻巣(こうのす)市の訪問介護事業者・撫でし子の加藤英樹社長は憤る。

「国の調査では、施設など他の介護サービスの利益率は約5%、訪問介護は7%程度とされ、その差を理由に報酬が引き下げられました。

ですが、国の訪問介護の区分には、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も含まれています。訪問介護員が同じ建物内を移動するサ高住と、車で20~30分かけて各地域のお宅を巡回する訪問介護を同列に扱うのは、あまりに実態とかけ離れています」

介護報酬は原則3年に1回しか改定されないが、高市早苗首相は改定を待たずに処遇改善補助金を措置するという姿勢を示している

だが、報酬カットのしわ寄せは容赦なく現場を襲った。利益は圧迫され、銀行からの融資も厳しくなり、資金繰りが急速に悪化する事業者が相次いだのだ。

東京商工リサーチの調査によると、昨年、訪問介護事業者の倒産・休廃業・解散数は529件に達し、統計開始以来の最多となった。

それでも、「訪問介護が行き渡らなくなれば生活できない利用者が少なくありません。だから苦しくても、簡単にはやめられない」と加藤氏は言う。

だが、限界の上にさらに追い打ちをかけるように、今年11月には最低賃金が引き上げられた。撫でし子では50人ほどの職員のうち約20人が最低賃金以下で、昇給を余儀なくされる事態となった。

「訪問介護は、売り上げに占める人件費の割合が60%を超える。最低賃金の引き上げは、そのまま経営を直撃します」

そう話す加藤氏の元には、廃業や事業縮小を決めた事業者から「利用者を引き取ってほしい」との連絡が入る。

「今後、介護報酬が上がる可能性はあるものの、次の改定まで、あと1年半は耐えなければなりません。この状況が続けば、中小事業者が大半を担う訪問介護事業そのものがなくなってしまいます」

【リーマン・ショックの頃よりも厳しい】介護業界と同じく、金型業界も廃業の危機に直面する中小事業者が続出している。

大阪府内の中堅メーカーの会長がこう語る。

「30年前、この業界で1万2000社あった事業所は、21年には4300社まで減少しています。金型メーカーの多くは自動車向けに製品を供給していますが、コロナ禍で受注が激減し、ようやく回復し始めた矢先に、米トランプ政権の関税政策が直撃しました。

高関税の影響を受けるメキシコや中国の生産拠点を見直さざるをえなくなった自動車メーカーは、軒並み新車開発をストップしたのです」

そう話す会長の会社も、プラスチック金型を自動車向けに製造していたが、今年1月以降の受注は途絶え、売上高は前年の4割にまで落ち込んだ。

「もう財務状況は真っ赤っか。『リーマン・ショックの頃より厳しい』と、同業者の誰もが口をそろえます」

そんな状況下で、最低賃金の引き上げが追い打ちをかけた。大阪府内では前年から63円上がり、1177円に。

「ここ数年の最低賃金の大幅アップで、初任給と中堅社員の給与差が縮まり、ベースアップは避けられませんでした。もともと人手不足で離職が相次ぐ業界です。待遇に不満が出れば、すぐに他社へ流れてしまいます」

だが、人件費増の価格転嫁ができないのはこの業界も同じ。

「資材費の高騰なら、まだ値上げの理解を得られる場合もあります。しかし、人件費の増加となると話はまったく別。見積もりを出せば、『はぁ? なんでそっちの賃上げ分をうちが払わなきゃいけないの?』と突き返されるのが常です。

だから利益を削り、場合によっては役員報酬も抑制してでも社員の給料を守るしかない。それが、この業界の現実です」

こうして内部留保を食い潰し、金融機関からの融資も得られなくなった事業者が次々と撤退を余儀なくされている。

「つい最近も、関西圏で十指に入る技術力を持つ老舗の金型メーカーが倒産しました。こうした状況でも、発注元のメーカーは人件費増に伴う価格転嫁を受け入れず、毎年のようにさらなるコスト削減を要求してきます。日本の商慣習はあまりに理不尽で、中小零細のわれわれが苦しむばかりです」

最低賃金の引き上げは、来年以降も既定路線とみられる。「20年代中に時給1500円」という政府目標を逆算すれば、今年以上の大幅引き上げも現実味を帯びる。

中小企業がこれだけ悲鳴を上げている中、なぜ、政府は賃上げ路線を加速させるのか? 社会保険労務士法人ローム代表の牧野剛氏は、こう指摘する。

「『これからは、最低賃金も支払えないような生産性の低い会社は、市場から退場してもらえませんか?』――それが政府の本音だと私はみています」

その"退場圧力"を肌で感じているのが、兵庫県相生(あいおい)市の塗装会社「エムズテック」社長の村上卓己氏だ。

創業10年、高速道路の橋梁(きょうりょう)や新設工場の塗装を請け負い、自社工場を構え、従業員3人と堅実に歩んできた。給与も最低賃金に余裕を持たせた水準で支払い続けてきた。

だが、資材費・人件費の高騰、発注元の値上げ拒否が重くのしかかる。

「毎年、最低賃金がどんどんウチの給与に迫ってくる。それが怖くて仕方なかった......」

そして2年前、雇用の維持を断念し、従業員を手放した。現在37歳。妻と子供を養い、住宅ローンを抱えながら、ひとりで会社を背負い続けている。胸の内では、「残り1年」と区切りをつけているが、どこかでまだ抗(あらが)い続けたいという気持ちもある。

「最低賃金を上げるのは悪くない。でも、国はもっと現場を知ってほしい。建設業の末端では、独禁法も下請法も形骸化した商習慣がいまだに残っています。それを正さない限り、"最低賃金引き上げ"の恩恵なんて、現場には届きません」

取材・文/興山英雄 写真/時事通信社 PIXTA

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。