モバイルバッテリーの寿命目安は2年?寿命越えのバッテリーを使うのは危険?

イチオシスト

イチオシスト

大手電子機器メーカー・エレコムが2025年11月19日にXでモバイルバッテリーは2年を目安とした寿命があることをアナウンスし、話題になりました。

外出時、多くの人が持ち歩いているモバイルバッテリー。あったら便利なアイテムですが、一方でスマホほど毎日使うわけではないため、買い替え頻度も低くなりがちです。4年~5年ほど同じバッテリーを使い続けている方もいるのではないでしょうか。

筆者も外出時に充電器としての機能も兼ね備えたモバイルバッテリーを持ち歩いていますが、実はこれを購入したのは2023年7月。エレコムによれば、2025年11月時点ではすでに寿命を過ぎてしまっています。

モバイルバッテリーには「リチウムイオン電池」が搭載されており、バッテリーの劣化が進めば進むほど発火などの危険性が極めて高くなります。買い替えずに長期間使い続けることにリスクはあるのでしょうか。

モバイルバッテリーによる事故が多発

最近、駅で「モバイルバッテリーの発火」への注意喚起のアナウンスをよく耳にしませんか? このアナウンスのきっかけとなったのが、2025年7月20日に発生したJR山手線内のモバイルバッテリーの発火。

この製品はリコール対象製品であり、火災事故を受けて引き続き回収が呼びかけられています。

ほかにもモバイルバッテリーによる火災は多発しており、2025年10月4日には大阪メトロ御堂筋線でモバイルバッテリーが発火して乗客ふたりがやけどを負う事故が発生。さらに6日には京都駅近くのホテルでもモバイルバッテリーが発火する火災事故が発生しました。

消費者庁が2025年10月に発表した資料によると、2020〜24年度の間で発生したリチウムイオン電池の発火事故は約2,350件とのことです。

海外での重大事故と国際的な規制強化

2025年は国際的にもモバイルバッテリーによる航空機火災が大きな問題となりました。

2025年1月28日、韓国・金海国際空港で離陸準備中だったエアプサン391便の機内で火災が発生し、乗客169人と乗員7人の全員が緊急避難しました。韓国国土交通省の中間調査では、モバイルバッテリーのショートが原因である可能性が高いとされています。

さらに2025年3月には香港航空の機内でも、荷物棚に入れていたモバイルバッテリーが発火する事故が発生しました。

これらの事故を受けて、韓国政府は2025年3月にモバイルバッテリーの機内持ち込みルールを厳格化し、収納棚への保管を禁止しました。中国でも2025年6月から国内便で認証マークのないモバイルバッテリーの持ち込みが禁止されるなど、各国で規制が強化されています。

モバイルバッテリーの寿命は本当に2年?

結論から言えば、一般的なモバイルバッテリーに使われるリチウムイオン電池は、約300〜500回の充放電サイクルで性能が大きく低下し、実用上の寿命とされます。毎日フル充電を行うと、計算上はおよそ1〜1年半程度でこの回数に達しますが、使用頻度が低い場合でも経年劣化が進むため、メーカーは2年程度を目安に買い替えを推奨しています。

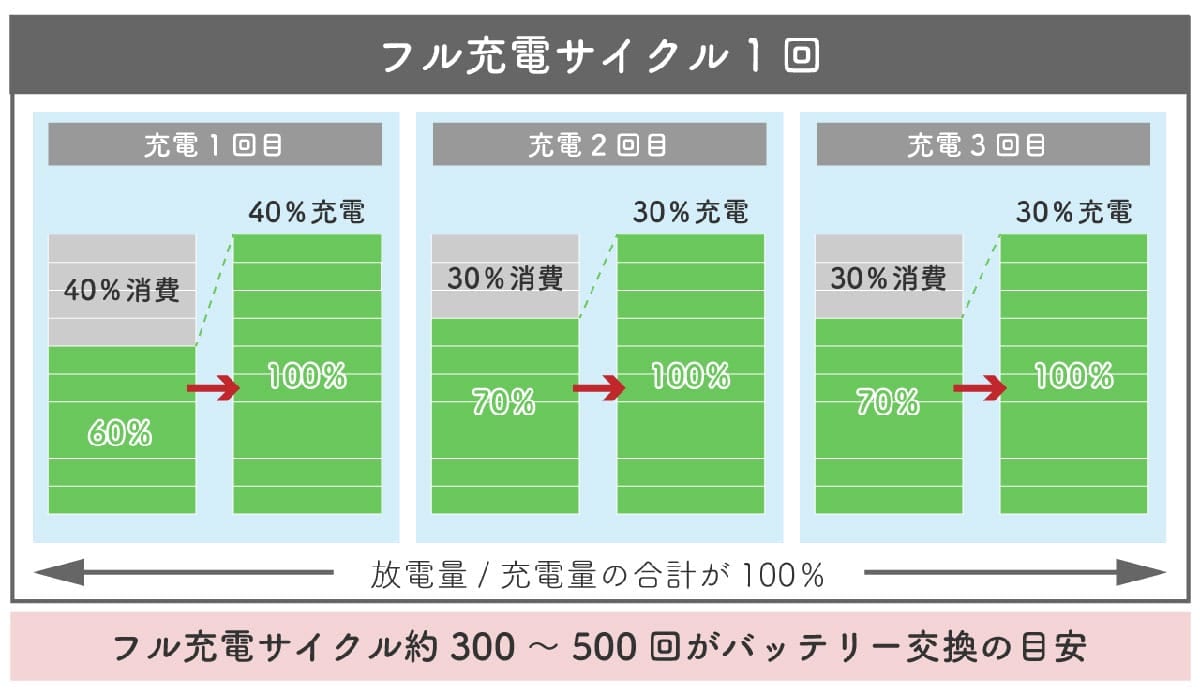

まず、モバイルバッテリーの寿命は、充電サイクルによって表されます。この充電サイクルとは、充電が0%の状態から100%までフル充電した場合を「1サイクル」としてカウントします。

たとえば1日目に充電を40%消費し100%まで充電、2日目に充電を30%を消費し100%まで充電、3日目に充電を30%消費し100%まで充電した場合に、合計で100%の充電(100%の放電)を行ったことになり、これを1サイクルとしてカウントします。

そしてこの1サイクルを繰り返せる上限回数が「約300〜500回」であり、毎日フル充電している前提ならば「2年ほど」が寿命です。

モバイルバッテリーの寿命が近づくと現れる症状の例

モバイルバッテリーの寿命が近づいている場合、以下のような症状が現れることがあります。

・モバイルバッテリー本体の膨張

・充電に大幅な時間がかかる(モバイルバッテリー本体やスマホの充電ともに)

・充電の減りが早い、給電できる時間が明らかに短い

モバイルバッテリーの膨張が見られる場合は特に注意が必要です。バッテリーが膨張している場合、劣化はすでにかなり進行しており、バッテリーの爆発や発火・火傷などの危険性が高い状態です。すぐに使用を中止し、自治体が定める方法で廃棄処分しましょう。

また明らかにこれまでよりも電池の減りが早い場合も、バッテリーの寿命が近いかもしれません。

「6年前」のモバイルバッテリーは使い続けても大丈夫?

冒頭で、エレコムがモバイルバッテリーの寿命を「2年」と呼びかけていることをご紹介しましたが、これはフル充電を毎日行っている前提での目安です。実際にはモバイルバッテリーを毎日欠かさず、フル充電し続ける人は少ないのでは?

では、たとえば「使う頻度が週に1度ほどで5年前に買ったモバイルバッテリー」は使い続けても大丈夫なのでしょうか? 計算すると、2019年11月に購入したモバイルバッテリーを2週に1度ほど使っている場合、充電回数は約156回になります。

結論から言えば、「5年前」のモバイルバッテリーは性能が低下している可能性が高いです。回数自体のハードルはクリアしていたとしても、リチウムイオン電池は年数でも劣化するので、経年劣化の方が効いてくると考えられます。

加えて2025年の6年前が「2019年」であることにも注意が必要です。モバイルバッテリー製品の発火事故が多発したことを受け、PSEマークが必須になったのは2019年のことです。つまり、PSE法の規制対象になった2019年1月以前に購入した製品は安全基準を満たしていない可能性があります。

以上を踏まえると、次のような点で注意が必要です。

・目に見える膨張がなくても、バッテリー劣化が進み寿命が近づいていると予測される

・PSEマークに準拠した安全基準を満たしていないバッテリーである可能性が高い

ことから危険性があると言えます。不安に感じる場合には処分しましょう。

なお同様に、PSEマークの基準に準拠していない「輸入品のモバイルバッテリー」にも危険性があるでしょう。

モバイルバッテリーの寿命を「膨らみ具合」で判断するのは危険?

なおモバイルバッテリーの寿命を「膨らみ具合」で見極め、「膨らんでいないからまだ使える」と判断して使い続けている方もいるでしょう。

実はリチウムイオン電池にとって「膨張」は少しでも確認できる場合、極めて劣化が進んでいる状態です。少しでもモバイルバッテリーが膨張しているならばすぐに使用を停止し、各自治体の定めるルールに従って処分しましょう。

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。