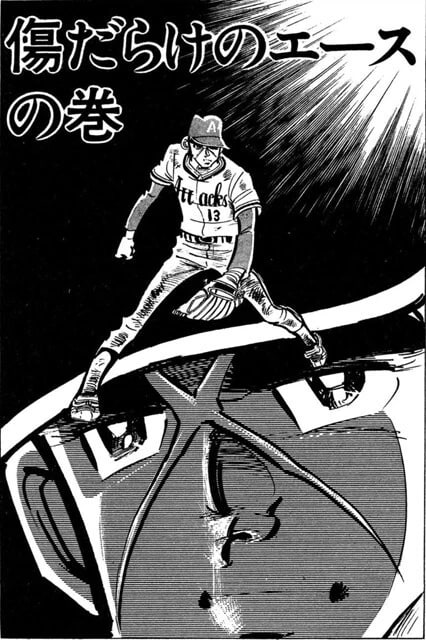

日本ハムファイターズのチーム統括本部長・吉村浩氏が尊敬する「十文字健」という男<後編>【伝説の野球漫画『どぐされ球団』の圧倒的魅力を掘り起こす!(第4回)】

イチオシスト

イチオシスト

第3回(吉村氏<前編>)はこちらより

――十文字健の年度別成績を見て、「野球殺人者」の烙印を押された人生まで想像していたわけですね。記録がない、目に見えないところで何があったのかと。

吉村 ですからこの成績、僕は2~3時間、見ていられますね。実際、選手というのは、我々の目に見えないトラウマと言いますか、心の傷のようなものがあるんですよ。まあ、十文字の場合は顔に?で露骨に見えていますけども(笑)。

――もしかしたら、今の選手もそういうところはある、ということでしょうか。

吉村 絶対あるんですよ。と言いますか、野球選手はそうなんですよ。十文字みたいに顔に×がつく人はいないにしても、一番大きいのはそれに近いものはありますし、小さい傷もあるでしょうし。それがあって野球選手なんだ、という。

――とすると、『どぐされ球団』がリアルだと感じられるのはまさにそこになります。

吉村 はい。野球をやっているときはそういうものは見せないわけですけど、十文字は見えていて、見せているのは作者の竜崎遼児先生だとは思うんですけど、そこまで見せてくれた野球漫画のキャラはなかったので。......キャラ? いやもう、キャラという言葉にはおさまらないじゃないですか。

――そんなふうに軽く言える感覚ではないですね。

吉村 それだけ生々しい、生身の部分を見せてくれている漫画なので、選手はそういうものを抱えているんだ、というところにつながりますね。現実に選手だけじゃなくて監督も、コーチも、スタッフもみんな人間が行なっているわけです。普通に見ていたらそう思わないですし、まず思ってはいけないのかもしれませんが。

――編成のお仕事に携わる立場として、そこまで思ってはいけないということでしょうか。吉村さんの場合、選手をはじめ現場との関わりがお仕事の大半かと思われますが。

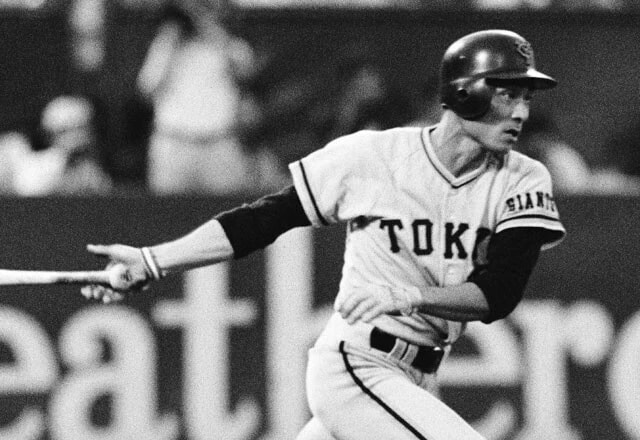

1977年8月2日のヤクルト戦、1回裏巨人1死満塁でライト線に先制の二塁打を放つ柳田俊郎(写真:共同)

吉村 生身を相手にしている、ということですかね。ですから我々としては、目に見えないところまでわかりたいです。今はコンプライアンスやプライバシーに配慮すべき時代なので難しいですけど、わかりたいですよ、選手が何を考えているのか。ファンの人が見ているのとは違う部分では、すごくそこが大事なんですよね。

――吉村さんのお仕事というと、マスメディア上で知った限りでは、選手を客観的な数値で指し示すBOS(ベースボール・オペレーション・システム)の導入を筆頭に、データを重視されるというイメージがあったのですが。

吉村 それは本当にそうですよ。実際、根源はやっぱり十文字の年度別成績と、好きだった柳田俊郎選手の記録ですから。柳田選手の記録は今でも調べますよ。OPSっていう言葉が世に出回る遥か以前に、「柳田さんのOPSはすごいよ」というのは、僕は声を大にして言いたかったですし(笑)。

――両方が大事、ということですね。データを重視されるのと同時に、選手は生身で、過去があり、トラウマもあり、全く数字では割り切れないんだという。

吉村 本当はそちらなんです。選手がどう考え、本当は何をしたいのか、何に困っているのか。でも実際には我々もわからないし、選手本人もわかっていないかもしれません。そういう心の中みたいなものは。選手もそれを自分でわかりたがっているかもしれないし、極端に言えば、何で俺、野球やってんの? と。

今年10月18日に行われたパ・リーグクライマックスシリーズ第4選にてソフトバンクに勝利し喜ぶ日本ハムナイン(写真:共同)

それは単純にお金だと思います。我々、年俸の交渉などをするなかでは。一方でプライドの場合もありますが、プライドって何だ? っていうところですよね。他者との比較なのか、自分の中でのすごいこだわりなのか。それはもうわからないですけど、考えていることはそれぞれ全員違う、というのはすごく思いますよね。

――MLBのタイガースでも編成のお仕事をされていますが、アメリカの選手と日本の選手の違いはあると感じられたでしょうか。心の傷のようなものに関して。

吉村 ぜんぶ一緒じゃないですかね。そのなかでコンプライアンスも何も関係なく言ってしまえば、アメリカでは黒人であり、白人であり、人種の問題から始まっているのかもしれませんし、貧困や育った環境、それこそ、お父さんがいない、お母さんがいないなど......ある意味、これは『どぐされ』ですね。

――今うかがっていて、『どぐされ』そのものだと思っておりました。

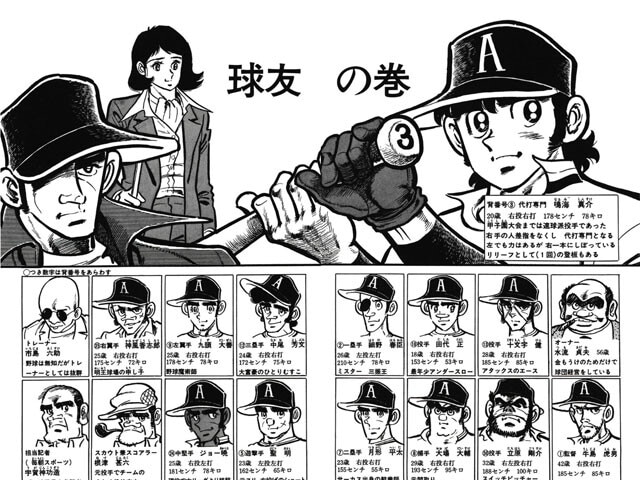

「どぐされ球団」明王ファイターズの主要メンバーたち。ひとくせもふたくせもある連中ばかりだ(©竜崎遼児/集英社)

吉村 元犯罪者だったり、身体に障害があったり。ファンの立場からすると、自分を投影できる何かが必要、というのがあるのかもしれません。何がしか、自分と照らし合わせる存在としての選手ですよね。それは日本人だから大谷翔平(ドジャース)に惹かれる、ということと近いものもあるかもしれませんし。

ですから、みんな『どぐされ球団』の誰かを好きなんじゃないかな、と思うわけです。そういう野球漫画なのではないかと。僕は別に野球で人を殺したわけではないですけど、十文字に自分を投影できるところがあるわけです。そういう人は自分以外にもいるかもしれませんし、いたかもしれません。探せば、ですけど。

――いない、などとは決められないですね。

吉村 そこで無理やり言ってしまうと、グラウンドの上で亡くなった人って、ほとんどいませんけど、いるわけですよね、実際には。その中のお一人、あの、久慈次郎さん(旧制盛岡中-早稲田大-函館太洋倶楽部)です。球場での事故で亡くなられているわけです(1939年8月19日/第十八回 全北海道・樺太実業団野球大会)。

――あっ、そもそも、そうでした。ベーブ・ルースが来日した日米野球(34年)に、全日本のキャッチャー兼主将で出場した久慈さん。沢村栄治(元・巨人)とのバッテリーで知られていて、都市対抗の久慈賞に名前を残しておられる。ボールがこめかみに当たったんですよね。

函館オーシャンスタジアムのそばに立つ久慈次郎の銅像(写真:共同)

吉村 当時の円山球場(札幌神社外苑球場)で、相手のキャッチャー(札幌倶楽部・吉田誠一捕手)が投げたボールが当たって、2日後に......。そういうところで僕は思いがつながって、エスコンフィールドができるときに、久慈さんをどうしてもここに招くっていう考えに至りました。

それで副本部長の岩本賢一もそう、広報の髙山通史もそうですけど、球団のみんなに思いを伝えて、ご遺族の方にご協力いただきまして。球場のホームチームエリアに久慈さんの写真だったり、掛け軸だったり、掲げさせてもらったんです。

――久慈さんの写真と一緒にスタルヒンさん(元・巨人ほか)の写真を拝見しました。いずれも北海道に縁があり、34年の日米野球に全日本で出場していて、その全日本チームが巨人の起源になった。プロ野球の原点と北海道、ファイターズとのつながりを実感したのですが、久慈さんは十文字とのつながりもあったとは。

吉村 十文字もそうですけど、久慈さんの場合も、事故とはいえボールが当たって亡くなっているという意味では、殺した人がいるということなんです。それで調べてみましたら、安部(磯雄)先生(早稲田大野球部創設者)が久慈さんへの弔辞の中で、わざわざそのキャッチャーのことに触れているんですね。

久慈君を失ったことは断腸の思いだけれども、決して故意に仕出かしたのではないのだから、一日も早く暗い記憶を拭い去り、虚心坦懐心機一転して再びグラウンドに立つべきです、と。故久慈君もそれを望んでいると確信いたします、ということをおっしゃっていて。これはちょっとグッとくると言いますか......。

――しびれますね......。まさか、十文字から久慈さんを死なせた選手の話にまでつながるとは想像もしていなかったですが、今回の取材を前に、吉村さんから「私の仕事の大部分は十文字健への尊敬で成り立っています」とうかがっておりました。この「尊敬」はどういった意味合いなのでしょうか。

吉村 野球で死ぬ、死ななくちゃいけない、というところですかね、大げさに言いますと。そのぐらいのつもりで仕事をしている人もいるという。そういう言葉はあまり聞きませんので。

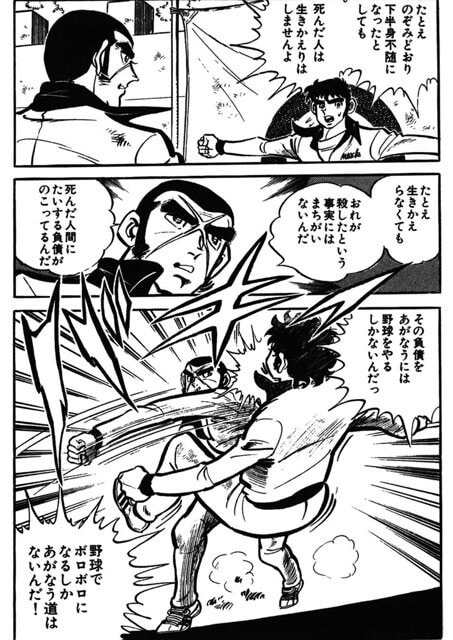

「死んだ人間に対する負債が残っている。その負債をあがなうには野球をやるしかない」。(©竜崎遼児/集英社)

――逆に言うと、吉村さんのような方もいらっしゃらないのかな、と思います。

吉村 『どぐされ』によく出てくる「犠牲」と同じですよね。きれいごとに聞こえるかもしれませんが、自分自身はどうでもいいけれども野球は大事だよ、と。選手が活躍する、ファンの人が喜んでくれる、応援している人が何か少しでも楽しくなる、そのためなら自分はどうでもいい、という思いがとても強いんです。

――犠牲といえば、明王アタックス二軍監督の鬼塚六助が十文字と鳴海真介に言いますよね。「十文字の一球で人ひとりが死んだように、鳴海の一打が自身の投手生命を奪ったように、野球における一投一打は天国か地獄かというほどの重さがある。そうしたことも考えず、投げ込み、打ち込みしても何にもならない」と。

この言葉が二軍監督の鬼塚から発せられたことに震えざるを得ない(©竜崎遼児/集英社)

吉村 すごい言葉ですよね。言っていることは真理だと思います。ただ、今はプロ野球全体にファームの育成システムがしっかりしているので、実際にはそうしないわけです。でも、それでも、鬼塚監督の言葉のほうが正しいと思います。

――野球における一球の重みは、今も昔も変わらないと。

吉村 普段行なっている仕事は、僕も正反対のことが多いんです。システムを作ったり、数値、データを大事にしたり。実際にそうなんです。それは自負でもあるんですけど、本当は、結局は、鬼塚監督のような人がいる『どぐされ球団』じゃないかと。生身の人間がいないと野球はできないのですから」

『どぐされ球団』はこちらより。

Kindle Unlimitedでも閲覧可能!

●吉村浩(よしむら・ひろし)

1964年生まれ。山口県出身。早稲田大卒業後にスポーツ紙記者となるも転身し、パ・リーグ事務局に勤務。その後、MLBのタイガース、阪神での編成業務を経て2005年から日本ハムのGM補佐に就任。15年にGM、22年から現職=チーム統轄本部長となったなか、当初から編成トップとして組織改革、チーム強化に携わり、5度のリーグ優勝、2度の日本一を実現させた。

取材・文/髙橋安幸

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。