デビュー1年目のダウンタウンの漫才を生で見た"お笑い生き字引き"が語る「ダウンタウンは何がすごいのか」<中編>

イチオシスト

イチオシスト

2025年11月1日、「DOWNTOWN+」がスタートする。松本人志が1年10ヵ月ぶりに復帰を果たすことで、再びダウンタウンに注目が集まっている今、改めて知りたいのは、なぜ彼らはこれほどまでに人々を惹きつけ続けるのか、だ。

ダウンタウンという存在は何がすごいのかを、熱狂から一歩引いて冷静に見つめ直したい。

そこで、オール巨人師匠から"お笑い生き字引き"の称号を授与された放送作家・ディレクター、柳田光司氏が1982年4月4日のNSC(吉本総合芸能学院)開校とともに始まったふたりのキャリアから、「松本人志」「浜田雅功」「ダウンタウン」のすべてを整理。

後世に残すべき"記録"としてまとめていく。

* * *

横山やすしからの酷評――ふたりは庶民的な地域で周囲を笑わせながら育ち、1982年にNSCに入学。入って4日後に10分の漫才ネタを披露し、ダウンタウンの歩みが始まります。

柳田 しかし、ふたりは順風満帆だったというわけではありません。さまざまな向かい風を受けました。この頃からダウンタウンは審査員に不信感を持ち始めます。

――審査員への不信感ですか。

柳田 おそらく、NSC在学中に出場した第13回NHK漫才コンテストがきっかけだったのでしょう。

コンビ名を「松本・浜田」から「まさと・ひとし」に変更して出場し、漫才の腕は引けを取っていなかったのに、審査員から相手にもされず、結果は予選敗退でした。

テレビを見ていた私(当時、中学2年生)でさえ、審査員という存在に不信感を抱いたほどです。

しかし、ふたりは翌年もNHK漫才コンテストに出場します。それは優勝を目指してというよりも、審査員を試すため、だったと思われます。

――審査員を試す?

柳田 養成所を卒業した1年目の1984年2月。1年かけて漫才の腕を磨いたふたりは、色濃く影響を受けていた紳助・竜介の漫才の型から完全に脱皮し、新しいスタイルを仕上げていました。

しかし、SABホールで開催された決勝戦では、あえて昨年の予選で落ちたネタ、つまり養成所時代のネタ)を再び披露したのです。

おそらく "審査員の眼が本物かどうか"を試していたのでしょう。結果は準優勝。

表彰式では、上半身裸でボクシングネタを演じた同期の「トミーズ雅と健」が優勝して号泣する隣で、無表情のまま空を見つめる確信犯のふたりがいました。

その1ヵ月前には、医者ネタ、誘拐ネタ、高校野球ネタで第5回ABC漫才・落語新人コンクール漫才の部で最優秀新人賞を圧勝して獲得していたにもかかわらず、彼らはあえてこうした行動に出るのです。

――なぜ初年度は正当に評価されなかったのでしょうか?

柳田 理由は簡単です。松本・浜田には、親身になって守ってくれる師匠がいなかったから。

NSCの1期生は芸名で呼ばれることが一切なく、全員が「ノラ」と呼ばれていました。野良犬の略、つまり血統書のない雑種という扱いです。

中でも、芸人らしくないと言われるほど社交性に欠けていた松本さんへの当たりはきつかったといいます。

養成所時代、ようやくつかんだ5日間の出番の際には、口にするのもつらいイヤがらせもあったそうです。

昭和30年代に吉本新喜劇の座長を務めたベテランのTさんと、なんば花月の舞台袖ですれ違ったときのエピソードは語り草になっています。

「この色黒の、ギョロ目の男(松ちゃん)が、すれ違い様に、 ライターで俺を、燃やそうとしょった! ああ、怖い、怖い。ギョロ目に殺される......」と。

完全に被害妄想コントです(笑)。

ダウンタウンのふたりが『ごっつええ感じ』や『ビジュアルバム』などで、芸界の大御所や師匠という存在を思いきりおちょくるコントを繰り返した背景には、こうした悔しい経験が積み重なっていたのだと思われます。

特に有名なのは横山やすしさんからの扱いです。

――"漫才の天才"と呼ばれた横山やすしさんですね。

柳田 1982年12月12日に放送された『ザ・テレビ演芸』(テレビ朝日)で当時「ライト兄弟」というコンビ名だったダウンタウンの漫才を見たやすしさんはこう発言します。

やすし「漫才師やから、何をしゃべってもええ(いい)ねんけども。笑いの中にはね、ね、"良質な笑い"と"悪質な笑い"があるわけや。(で)な、あんたらふたりは"悪質な笑い"やねん」

やすし「でな、(舞台へ)出てきてね、テレビでやるような漫才とちゃう(違う)やないか‼」

やすし「お父さん、けなしたりしてやな。自分らは新しいネタをやってるつもりでも、こんなん正味、イモのネタやないか‼」

やすし「でな、やっぱ、航空ファンにも迷惑や。はっきり言うて。ライト兄弟という名前だけでも」

(『ザ・テレビ演芸』テレビ朝日 1982年12月12日OA)

――かなり厳しい発言のように思います。

柳田 関西では放送されていなかったため、リアルタイムでは見ることができませんでしたが、改めてOAされた映像を見みると、意外にも"悪質な笑い"と発するくだりに嫌悪は感じません。

中学卒業とともに"天才漫才師"の鳴り物入りで芸界入り。"近代漫才の祖"と呼ばれる漫才作家の秋田實(みのる)氏から「漫才台本のイロハ」を直伝された横山やすしさんが培ってきた漫才のセオリーからすれば正論なのでしょうね。

それよりも、わたしが引っかかったのは編集のやり方でした。「こんなん正味、イモのネタやないか‼」と激怒する横山やすしさんの発言の後に、笑い声が編集で足されているのです。

つまり、これからの活躍が期待される新人が登場する「フレッシュ演芸」のコーナー企画は、血気盛んな横山やすしさんによって公開処刑される若手を「見下しながら笑う」という、いかにも昭和のテレビ局員がやりそうな悪意ある編集でした。

そもそもこのコーナーには、名だたる審査員が多数出演していました。

糸井重里さん、故・神津友好さん(放送作家)、故・大島渚さん(映画監督)、高信太郎さん(漫画家・演芸評論家)、故・花井伸夫さん(スポーツニッポン・演芸評論家)、山本益博さん(料理評論家・落語評論家)......そうそうたる顔ぶれです。

にもかかわらず、番組進行を務める司会者・横山やすしさんは、審査員たちからの漫才評やコメントをすべて遮りながら、独断で酷評を続けました。

特に、タモリさんやビートたけしさんと親交があった高さんへの当たりはひどく、収録中にもかかわらず心ない罵声を浴びせていたといいます。

「こらぁ、高! お前は黙っとけ! ガタガタ抜かすな! アホんだら! お前に漫才師の何がわかんねん! 漫才のド素人が偉そうに漫才を語るな、どアホ!」と。

当時、横山やすしさんは芸歴23年目の38歳。MANZAIブームの覇者として君臨しており、横暴な芸人であったことは否めません。

――ダウンタウンは言い返せなかったのでしょうか?

柳田 100パーセント無理だったと思います。当時、横山やすし・西川きよしといえば上方漫才界の金看板。養成所あがりの何者でもない漫才師は黙るしかなかったでしょう。

そもそも「ライト兄弟」というコンビ名も、横山やすしさんの趣味が飛行機の模型作りだったことから、吉本内の権力者だったT氏が良かれと思って名付けたといわれています。

とはいえ、1982年はMANZAIブームも終わった漫才氷河期と呼ばれた頃。バラエティ界の天下人はビートたけしさんでした。

自分が時代からズレていく気配を感じ、憂い始めたことが、破天荒な横山やすしを増長させたのかもしれません。

藤本義一との確執――松本さんのミリオンセラー『遺書』の中で、関西のお笑いコンテストの常連審査員だった作家・藤本義一さんに「君は素人以下だ。笑いに携わるのをやめなさい」と言われたと書かれていましたね。

柳田 懐かしいですね、週刊朝日の連載『オフオフ・ダウンタウン』。ダウンタウンが持つ"毒々しい不謹慎なイメージ"は、あの連載が諸悪の根源でした。

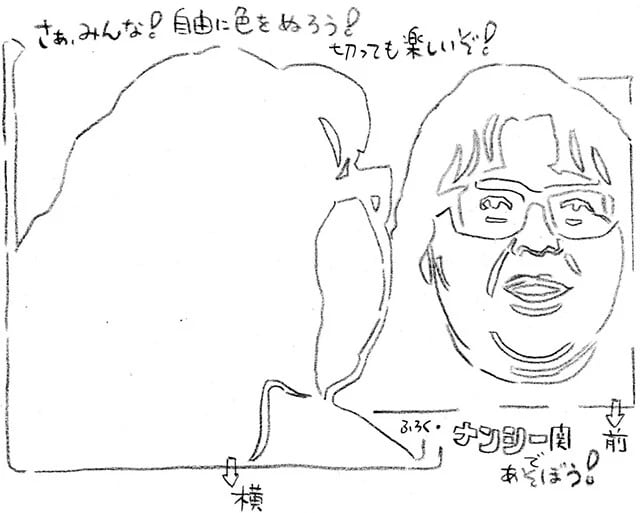

見開きの隣ページには、ナンシー関さんの辛口コラム『小耳にはさもう』が並んでいました。もしかすると、松本さんのあの挑発的な文体は、ナンシーさんへの対抗心だったのかもしれません。

イラスト/柳田光司

審査委員長・藤本義一さんへの酷評にも、いくつもの因縁があるんです。

若手漫才作家を育てる「笑の会」の主宰者・藤本義一さんの漫才に対する価値観は、ダウンタウンの育ての親である大﨑洋さんや冨井昌幸さん(吉本興業社員)、そして島田紳助さんのそれと正反対でした。

冨井さんいわく「笑の会」は"お金にならない勉強会"であり、吉本の商売の原点とは異なる。

大﨑さんも「藤本さんは"プロダクションは笑いをつくる上でのネック"と言っていた。そんな人のもとに大切な漫才師を行かせたくなかった」と語っています。

紳助さんも「あの仲良しグループに入る気はまったくなかった」と『笑いの戦記 笑の会の全記録』で明言しています。

――それでもダウンタウンは藤本義一さんの番組に出たんですね。

柳田 関西でブレイクする2年以上前、『4時ですよ〜だ!』の前夜。1985年、読売テレビの特番『藤本義一の10分間100万円エンターテインメント』に出演しました。

司会はオール阪神・巨人さん。優勝賞金100万円という破格のトーナメントで、1回戦3分、2回戦3分、決勝4分という構成です。

ダウンタウンは50秒ほどのショートコントを披露。浜田さんがSMの女王様、松本さんがハゲオヤジという設定。

小道具や衣装の打ち合わせも完璧でしたが、結果は敗退。最終ジャッジを下したのは藤本義一さんでした。

白髪の審査委員長は松本・浜田を指差して一喝。「君たちは卑怯だ。3分ある持ち時間にもかかわらず、1分弱でネタを放棄するとはどういうつもりだ」と詰問しました。死体に唾を吐くような言葉でしつこく問い詰めました。

そこには「おまえらごときの若手漫才師に対して、テレビ局や大会委員長の私が3分間も与えてやっている。ありがたく思えよ」という意味が込められていたように見えました。

その不穏な空気を切り裂いたのは当時23歳だった松本さん。

落ち着いた口調で「じゃーかしーわ、ボケ、カス。アホンだら。おまえ、誰に抜かしとんねん。持ち時間3分を1秒でもオーバーして卑怯もんと言われるんやったらわかるけど、ネタを1分で切り上げることのどこが卑怯やねん。浜田ぁ、帰るぞ」と、確かそんなトーンでした。

関西ローカルとはいえ、生放送です。なんとか険悪な空気をなだめようとするオール巨人さんに対し、松本さんは冷静に「兄さん、わかりますよね。俺ら、卑怯ちゃいますよね」と理解を求めていました。100パーセントすべて実話です。

当時23歳だった血気盛んだった若者は、四半世紀にわたってテレビの深夜番組「11PM」の司会者を務める一方、上方落語家の鬼気迫る生き方を描いた『鬼の詩』で直木賞を受賞した文化人で、日本放送作家協会関西支部長なども務めた関西お笑い界の権威(当時50歳)に対し、真正面からかみつき、スタジオを後にしたのです。

そこには、「芸人」という稼業で糊口をしのぐ者がはらむ独特の狂気と艶っぽさがありました。私は実家のテレビの前で、修羅場をくぐり抜けてきたふたりの存在に震え上がったことを覚えています。

この出来事がのちのちの松本さんの審査員観、賞レース観につながっていきます。2010年、『M-1グランプリ』の審査員を9回務めた松本さん(当時47歳)はこう語っています。

「強いて難点を挙げるとすれば、年を追うごとに審査員がすごく優しくなっていったところですね。僕らの頃は、クソミソに言ってくる審査員が必ずいましたから。それに対して、"負けるか!"っていうハングリー精神でやってこれたっていう部分は確かにあるんです。かといって、そう言われても「誰が憎まれ役になるねん?」っていう話じゃないですか。今の子はすごく公平に見られているぶん僕らの頃よりハングリー精神に欠けているかもしれませんね。」

(『M―1完全読本 2001‐2010』ワニブックス)

その後、上方の漫才を育て顕彰する目的で1966年に設立された「上方漫才大賞」は、漫才界で最も古い歴史を持つ賞です。

その長い歴史の中で今なお破られていないコースレコード、歴代最年少受賞記録、そしてデビューから大賞受賞までの最短記録を更新したのが、当時25歳(芸歴7年目)のダウンタウンでした。

いつの間にか"少年"から"成熟した芸人"へと成長したふたりの自信に満ちたたたずまいと、真摯なコメントが印象的でした。

浜田「第21回には新人奨励賞、第22回、23回と奨励賞をいただきました。今回、大賞という栄誉ある賞をいただき本当にありがとうございます」

松本「これからも、松本・浜田の独特で異様なセンスで新しい世界を創り出していきたいと思います」

(1989年3月12日『第24回上方漫才大賞』より)

(後編に続く)

■柳田光司(やなぎだ・こうじ)

1968年生まれ。放送作家。ディレクター。オール巨人師匠から、香川登志夫先生以来の逸材「お笑い生き字引き」の称号を授与される。初めてダウンタウンの漫才を観たのは、1983年7月23日(京都花月昼席・夜席)。2度目は翌日24日。3度目は30日。

語り・画/柳田光司

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。