【劇評!】『焼肉ドラゴン』— 圧倒的な支持を受けて再び新国立劇場の舞台に!

鄭 義信(チョン・ウィシン)作・演出の演劇作品『焼肉ドラゴン』が、2008年春の初演から17年をへだてた2025年10月より再び上演されている。第16回読売演劇大賞で大賞および最優秀作品賞、第8回朝日舞台芸術賞グランプリ、第12回鶴屋南北戯曲賞などを次々に受賞した同作は、まさに21世紀前半における日本演劇史の金字塔と言っていい。そんな傑作が、日韓国交正常化60周年を記念して新国立劇場小劇場(東京・初台)の舞台に戻ってきた。これが4度目の上演となる。ソウル、福岡、富山と巡回したのち、新国立劇場小劇場のより大きなキャパシティを有する中劇場に凱旋してラストステージを飾る。

映画評論とテレビ番組の構成演出を本業とする筆者は本作の初演を見逃したが、演劇批評誌『テアトロ』『悲劇喜劇』で力のこもった絶賛評を読んで、「これは再演されたあかつきには、ぜひ観に行かねばならない」と心に誓っていた。そしてようやく3年後の2011年夏の再演で観ることができ、万感迫る胸中へ一場一場を折り畳んでしまい込みたい心境で舞台を見つめたことを、14年もの歳月が流れた今日でもよく憶えている。

一場一場を胸に折り畳んでしまい込みたい

『焼肉ドラゴン』は、大阪国際空港に隣接する伊丹市中村地区をモデルとした在日コリアン集落の人情喜劇である。店主の名前金龍吉 [キム・ヨンギル]の龍をとって≪焼肉ドラゴン≫と名づけられたバラックのホルモン焼き屋で展開される人間模様は活気に満ち溢れ、私たち観客はまるで路地のベンチに腰を下ろして、彼らキム・ヨンギル一家と常連客たちの喜怒哀楽を眺めているかのようである。そのうち在日一世のオモニが「ねえお客さんも、いいから入って食べていきなよ」と韓国語訛りの残る関西弁で話しかけてきそうな臨場感がある。

少年の述懐には劇とは別の時間が流れる

差別と就職難にさいなまれながらも、≪焼肉ドラゴン≫の店内では無遠慮に自我をさらけ出すことが容認されており、愚痴も、空想も、悪い冗談も、夫婦喧嘩も、欲望の発露も、奔放に飛び交う愉快な自由空間である。そこは店主一家と孤独な常連客たちが形づくるゆるやかな擬似的大家族のコミュニティスペースなのである。ところが、舞台上で1点だけ違和感を放射する要素がある。それは路地をはさんで店の向かい側に建つ物置小屋のトタン屋根。ひとりの少年がこの屋根の上で静かにたたずみ、擬似的大家族の輪の中に入ろうとしない。「僕はこの町が嫌いでした」と少年は私たち観客に向かって切り出し、その言葉が劇の開始の静かなる号令として響く。

「もうご飯の時間だから、下りてきなさい」とオモニから優しく諭されたり、リアカーを引いて父の食材仕入れを手伝ったりすることから、完全に物語から隔絶した語り部に徹しているわけではないその少年は、どうやらこの家の末っ子の時生で、名門私立中学に合格したものの、いじめに遭って不登校となったことがわかってくる。失語症を発症したため、時生が他の登場人物とコミュニケーションをとる場面はなく、隣の屋根に偏在して、時おりこの集落での出来事を慈しむように述懐する。いま私たちが見ている、楽しくも哀しくもある在日コリアンの人々の日常の物語を、彼が別時制から眺めていることは明らかである。

鄭 義信はこの戯曲をみずから映画化し、同名映画が2018年6月に劇場公開された。大泉 洋、真木よう子、井上真央ら映画界のスターをキャスティングした同作は、鄭 義信にとって初監督作品となった。すでに映画脚本家としては確固とした地位を築き、「月はどっちに出ている」(1993/崔 洋一監督)、「愛を乞うひと」(1998/平山秀幸監督)、「血と骨」(2004/崔 洋一監督)と、キネマ旬報ベスト・テン脚本賞をすでに3度も受賞している。

日本演劇史に残る真の名作となった瞬間

『焼肉ドラゴン』オリジナル舞台版と2018年の映画版には、キャスティング以外にも大きな相違点がある。映画版は伊丹空港や時生の下校路をはじめ、ロケーションに広がりを持たせていると同時に、集落の密集と伊丹空港の滑走路を同一フレーム内に収めることによって、彼らの置かれた状況を明瞭なパースペクティヴのもとに提示していた。これに対して舞台版では、幕間においても舞台転換がなされず、ホルモン焼き屋と路地、向かいの物置倉庫がどっかりと舞台上で固定的に居座り、それゆえにかえって、記憶の中の特別な場所であることを象徴的に示しているのではないか。

『焼肉ドラゴン』は登場人物たちの生き生きとした人間模様、豊かな感情描写もさることながら、真の主人公は舞台セットである、というのが、筆者が本作を初めて観劇した再演時(2011)に抱いた第一印象だった。美術を担当した島 次郎は惜しくも2019年に他界したが、島 次郎の素晴らしいセットは今回上演でも健在である。映画版ではある程度のリアリズムが目指されたのとは対照的に、舞台上の装置全体が誰かの記憶に格納された特別な視聴覚的イメージ(客たちが実際に鉄板でホルモンを焼くというこだわりの演出によって、嗅覚的イメージも動員されている)として固定されていることが徐々に判明してくるのだ。筆者の推測では、時生という登場人物はある程度までは作者・鄭 義信の自伝性が反映されていると思われる。

コミュニティに染まらない時生の孤独な声は、この劇全体が過去完了形であることを示唆している。『焼肉ドラゴン』は1969年の桜の季節に始まり、大阪万博をはさんで1971年の桜で幕を下ろす。ちょうど1969年に開始された山田洋次監督「男はつらいよ」の寅さんシリーズと同時代の物語ということになる。寅さんシリーズは東京・柴又の下町的コミュニティと住民の心意気みたいなものが永遠に不滅であるかのように描写する。あの長大なシリーズは、すでに東京の下町文化が崩壊しつつあることを見据えた上で、諦念が裏張りされたシニカルなファンタジーだったわけである。

『焼肉ドラゴン』は「男はつらいよ」の真逆の作品である。やがては消えゆく在日コリアンのコミュニティを愛惜込めて述懐しつつもファンタジーに自足しない。コミュニティの終焉を暴力的に招き入れつつ、現実に対する視線は挑戦的かつ投機的である。その上で、終わりがあるから始まりもある、終わりがあっても残るものも多少ある、という条件闘争付きの希望が、かろうじて宣言される。したがって、『焼肉ドラゴン』は半世紀前の物語を語っていながらも、いつまた起きるとも限らぬ、常なる現在的な物語として、私たち現代人の目の前に現存しているのだ。

筆者が今回観劇した2日目の公演(10月8日のソワレ)では終演後に、観客全員が熱狂的なスタンディングオベーションで上演者たちを讃え、横一列に並んだ演者たちが神妙な表情で場内の喝采を受け止める姿があった。筆者は、この作品が日本演劇史に残る真の名作として再定義された瞬間を、たったいま目撃したのだという大いなる確信を持った。

文=荻野洋一 制作=キネマ旬報社 制作部(山田)

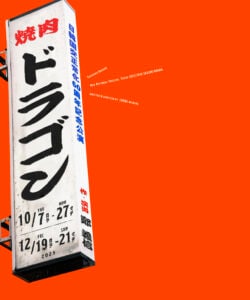

【公演タイトル】日韓国交正常化 60 周年記念公演『焼肉ドラゴン』

【公演タイトル】日韓国交正常化 60 周年記念公演『焼肉ドラゴン』

【公演日程】

2025年10月7日(火)~27日(月)新国立劇場 小劇場

2025年12月19日(金)~21日(日)新国立劇場 中劇場 <凱旋公演>

[韓国公演]11月14日(金)~23日(日)芸術の殿堂(ソウル・アーツ・センター) CJトウォル劇場

[福岡公演]12月6日(土)~12月7日(日)J:COM北九州芸術劇場 中劇場

[富山公演]12月12日(金)~12月13日(土)オーバード・ホール 中ホール

【作・演出】鄭 義信

【出演】千葉哲也、村川絵梨、智順、櫻井章喜、朴 勝哲、崔 在哲、石原由宇、北野秀気、松永玲子 / イ・ヨンソク、コ・スヒ、パク・スヨン、キム・ムンシク、チョン・スヨン

【芸術監督】小川絵梨子

【主催】新国立劇場

詳細はこちら⇒日韓国交正常化60周年記念公演『焼肉ドラゴン』

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。