子どもたちに美味しい豆腐を作りたい!京都の老舗行列店で「絹ごし豆腐」を学ぶ:世界!ニッポン行きたい人応援団

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分 ※10月13日は夜8時放送)。

今回は、イタリアに住む外国人の初来日の様子をお届けします。

現代の名工が伝授する絹ごし豆腐

紹介するのは、イタリア在住の「豆腐」を愛するロベルタさん。

タンパク質やカルシウムなどの栄養素が豊富なニッポンの伝統食品、豆腐。奈良時代には貴族や僧侶だけが食べられる高級品でしたが、やがて庶民にも広まり、江戸時代には100種類の豆腐料理が記載された「豆腐百珍」という本が出されるまでに。現在は「TOFU」として、世界でも定番の食品になっています。

ロベルタさんが豆腐と出会ったのは28年前。栄養士を始めたばかりで、体に良い食べ物はないかと探していたところ、豆腐と出会い衝撃を受けたそう。以来、豆腐の虜となり、管理栄養士として勤務先でも豆腐の魅力を広めています。

しかし、3人の子どもを抱えるロベルタさんにとって、市販の豆腐は高級品。そこで、独学で豆腐作りに挑戦しています。

作り方を見せてもらうと、半日かけて水で戻した大豆を、皮ごとミキサーに。布で濾して絞ったら、豆腐のもとになる豆乳が完成。この豆乳を煮立て、にがりを加えて固めていきますが、ボロボロと崩れてしまうのが悩みだそう。

さらしを敷いたザルで水気を切り、専用の型に入れて形を整え、30分ほど冷ませば豆腐が完成! 週に3回は豆腐を作っていますが、7歳の双子、レオーネくんとサラちゃんは手作り豆腐をあまり食べてくれません。

ロベルタさんは、「子どもたちが毎日喜んでくれる、美味しい豆腐の作り方を学びたい」と話します。

そんなロベルタさんを、ニッポンにご招待! レオーネくん、サラちゃんと一緒に、初めてニッポンにやって来ました。

向かったのは、豆腐の名産地・京都。古くから豊富な地下水に恵まれ、精進料理に欠かせなかったことから、豆腐作りが盛んに。まろやかな京都の軟水を使い、にがりではなく「澄まし粉」を使って固める京豆腐は、柔らかく滑らかな口当たりが特徴です。

お世話になるのは、創業128年「とようけ屋 山本」。開店前から行列ができる、京豆腐のお店です。「とようけ茶屋」で、絹ごし豆腐の冷奴がメインの、名物「奴膳」をいただきます。

「ニッポンの豆腐ってこんなに美しいの!?」と驚くロベルタさん。初めて食べるニッポンの豆腐に「大豆の味がこんなにするなんて、信じられません」と感動! サラちゃんとレオーネくんも「美味しい!」と完食。この絹ごし豆腐の作り方を、教えていただけることに。

翌朝4時「とようけ屋」へ。教えてくださるのは、会長を務める三代目の山本久仁佳さんと、息子で社長の四代目・航さん。久仁佳さんは「現代の名工」にも選ばれています。

絹ごし豆腐に使う大豆は、新潟産「里のほほえみ」。大粒で甘味が強く、コシのある豆腐になるそう。一般的な豆腐は皮付きのまま豆乳にしますが、「とようけ屋」では、皮を取り除いてから豆乳に。雑味や苦味が消え、より濃厚で甘味のある豆乳になるのだとか。

皮を除いた大豆をすり潰した「呉」を圧力釜で煮立て、絞って豆乳に。味見をさせていただくと、「とても濃厚な豆乳ですね」とロベルタさん。絹ごし豆腐に使う豆乳の濃度は12~13%が一般的ですが、「とようけ屋」は14.5%。濃度が高いほど粘りが出て、食感が良い豆腐になります。

そこに、澄まし粉を投入。にがりより保水力があり、滑らかな食感がより楽しめるそう。

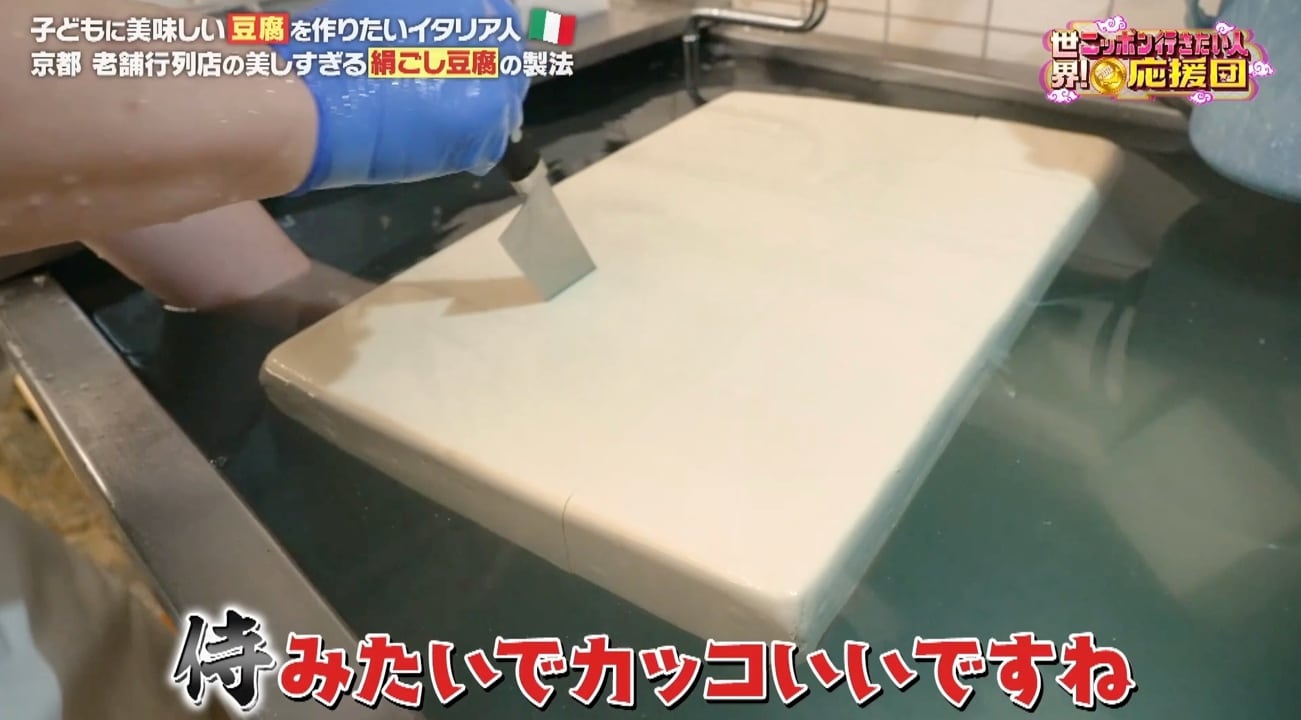

型に入れて約15分。冷水にあけて切り分けます。「侍みたいでカッコいいですね!」とロベルタさん。こうして「とようけ屋」の絹ごし豆腐が完成!

ここでロベルタさんから、家庭でも滑らかな絹ごし豆腐を作る方法について質問が。

イタリアで絹ごし豆腐に挑戦した際、豆乳の濃度が上げられず、ボソボソとした食感になってしまったそう。

重しでプレスして固める木綿豆腐に対し、凝固剤だけで固める絹ごし豆腐は、豆乳の濃度が12%以上必要。そのまま煮立てると表面に湯葉ができて焦げつくため、お店では圧力釜などを使って濃度を上げていますが、今回は特別に「家庭でもできる美味しい絹ごし豆腐の作り方」を教えてくださることに。

まずは、ロベルタさんがやっている方法で豆乳を作ります。濃度を測ると9%。このままでは、固めても柔らかくて持てません。

そこで使うのが、寒天粉。実はこれ、圧力釜ができる前から京都で伝統的に作られてきた絹ごし豆腐の製法で、戦前まではこの方法が主流だったそう。

寒天粉2gを100mlの水に溶かし、9%の豆乳を加えると、濃度がアップ。ロベルタさんは「こんな方法があったんですね」と驚き! そこに澄まし粉3gを加えて型に流し込めば、京都伝統の絹ごし豆腐が完成。

すると、ロベルタさんから「イタリアに帰っても作れるようになりたいので、試験をしてもらえませんか?」と申し出が。2日間特訓し、「一人で絹ごし豆腐を作れるか」会長にテストしていただくことに。

ロベルタさんは、豆腐作りが終わった後の「とようけ屋」の厨房をお借りして、2日間、猛特訓! ホテルに帰ってからもメモを見ながら復習しました。

いよいよ迎えたテストの日。深い味わいと絶妙な食感を併せ持つために重要なのは、豆乳の濃度と、寒天粉、澄まし粉の分量。まずは、混ぜた時に濃度が12%以上になるよう、寒天粉の分量を慎重に計ります。多すぎると固くなって味が落ち、少ないと固まりません。寒天の温度と合わせるために豆乳を温め、寒天と豆乳を混ぜたらちょうど13%に。

続いて、澄まし粉。多すぎるとボソボソとした食感になるため、豆乳に併せて使う量を微調整。型に流し込んだら、あとは固まるのを待つだけ。どうにか最後まで作ることができました。

出来上がった絹ごし豆腐に包丁を入れてみると、形も保たれ、これまでとは見違えるほどきれいな仕上がりに! 試食した会長から「けっこうでございます!」と合格の言葉をいただくことができました。

そして、別れの時。「貴重な豆腐作りを教えていただきありがとうございました」と伝えると、イタリアでも作れるようにと道具一式のプレゼントが。欲しかった濃度計に、ロベルタさんは大感激! レオーネくんとサラちゃんは、会長と社長の似顔絵をプレゼントしました。

「とようけ屋」の皆さん、本当にありがとうございました!

徳島・祖谷地方の「岩豆腐」に感動!

実はロベルタさん、「ずっと気になっているご当地豆腐がある」ということで、こんな所にも行っていました。

向かったのは、徳島・祖谷地方にある、創業49年の「栗枝商店」。昔ながらの製法にこだわって作られる「岩豆腐」は、ずっしりとした食感と凝縮された大豆の濃厚な味わいが特徴です。

岩豆腐の大きさは、一般的な豆腐の約3倍! 紐で縛って持ち上げても崩れない固さに、ロベルタさんは驚き。そんな岩豆腐の作り方を、栗枝玉子さんに教えていただきます。

豆乳に入れるにがりは、ロベルタさんの豆腐よりかなり多め。山奥にある祖谷地方では、貴重な大豆を無駄にしないよう、にがりを多く入れたことから固い豆腐になったそう。

固まった豆腐を型に入れたら、150㎏の重しで1時間かけて水分を極限まで抜いていきます。計6回プレスすることで、大豆の味が凝縮されて濃厚な味わいに。傷みにくく、日持ちもするようになるのです。

まずは出来立てを、そのまま試食。「すごく美味しいです。想像していたよりずっと濃厚です」と伝えると、「そんなに言ってもらったらうれしい」と玉子さん。ねぎ、しょうが、醤油をかけるのが玉子さんのおすすめ。「うーん、美味しい! 初めて食べる味です。イタリアに帰ったら絶対にやります」とロベルタさん。

さらに玉子さんの案内で、「栗枝商店」の岩豆腐も食べられる「そば道場」へ。お餅の代わりに岩豆腐を使った「うちがえ雑煮」や「田楽」をいただきます。

水分が少なく固い岩豆腐は、水切りしなくても焦げ目がつきやすく、田楽にするのにもってこい。「何本でも食べられそう!」と大満足のロベルタさんでした。

最後に、木綿豆腐を作る専用の型をいただき「本当にうれしいです」と感動。レオーネくんとサラちゃんから玉子さんご夫婦の似顔絵をプレゼントすると、喜んでいただけました。

「栗枝商店」の玉子さん、本当にありがとうございました!

帰国後、子どもたちのために、ニッポンで学んだ絹ごし豆腐を作ったロベルタさん。お土産にいただいた材料を使い、来日時のメモを確認しながら作りました。

早速食べてみると、サラちゃんは「すごい、ニッポンで食べたお豆腐だ!」と感動。レオーネくんも「ボーノ(美味しい)」と伝え、2人とも大満足! 「初めて『美味しい』と言ってくれたわね」とロベルタさん。

最後にロベルタさんは「ニッポンの皆さん、本当にありがとうございました!」とメッセージをくれました。

ロベルタさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼沖縄に住むアメリカ人の夫婦から番組宛に「アルバムの持ち主を探してどうしてもお返ししたい」という動画が届いた。旅行先のルクセンブルクのアンティークショップで見つけた日本人のアルバムを衝動買いしたのだが、なぜ異国の地に日本人のアルバムが売られていたのか?

次第に疑問が大きくなり、自ら捜索を始めるが、なかなか成果が出ず番組に応募したという。果たして、2年間必死に探したアルバムの持ち主は見つかるのか!?

▼20歳のとき、スペインで放送が開始された「ドラえもん」を見て“どら焼き”を知り、頭から離れなくなったマリアさん。自分でも本格的に作りたいと思い、36歳で料理学校へ!

以来15年、独学でどら焼き作りに没頭するが、ニッポンであんこから生地まですべて手作りの本格的などら焼き作りを学びたいと願い続けていた。超一流の名店から変わり種のお店まで、驚きのどら焼きが次々と登場する!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。