「氷河期世代はかわいそう」論にある4つの嘘とは?

「氷河期世代」を対象とした国家公務員中途採用試験の会場

7月の参院選で各党がこぞって案を出した就職氷河期世代への支援策。しかし、この世代は果たして"特別に不遇"と言えるのか。

これに異を唱えるのが、雇用ジャーナリストの海老原嗣生(つぐお)氏だ。8月、『「就職氷河期世代論」のウソ』を出版した同氏が、氷河期世代を巡るさまざまな嘘について徹底解説する。

* * *

【嘘1】氷河期世代無業者とフリーターだらけ就職氷河期世代(ここでは1993~2004年の大卒者を指す)は、大卒後に就職できず、多くが無業者やフリーターになった―世間ではそんなイメージが根強い。

だが、雇用ジャーナリストの海老原嗣生氏はこう話す。

「文部科学省の『学校基本調査』によると、確かに氷河期の最悪年(00、03年)には無業者・フリーターが各年14万人を超えました。バブル世代(88~92年大卒)の2万~3万人と比べれば大幅増です。

ただ、その一方で氷河期に新卒で正社員になった人は毎年、約30万人。大学院への進学者を除けば7割近くに達します。

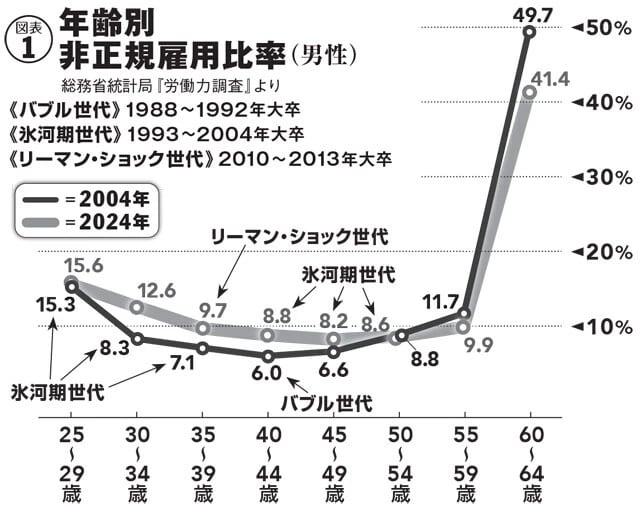

年齢別に非正規雇用比率(男性)をグラフ化すると、例えばバブル世代が40~44歳のとき(04年)と、氷河期世代が40~44歳のとき(24年)と比較して、非正規率は氷河期世代のほうが2.8ポイント程度しか高くない。

また、リーマン・ショック世代(10~13年大卒)が35~39歳のとき(24年)と、氷河期世代が35~39歳のときを比べると、逆に2.6ポイントほど氷河期世代のほうが非正規率は低くなる。

つまり、『氷河期世代はほかの世代に比べて無業者・フリーターが多い』はかなり誇張されたイメージなんです」

氷河期世代がほかの世代に比べて、特に非正規雇用が多かったとは言いにくい。例えばバブル世代が40~44歳のとき(04年)と、氷河期世代が40~44歳のとき(24年)を比較すると、非正規率は氷河期世代のほうが2.8ポイント程度しか高くない。また、リーマン・ショック世代(10~13年大卒)が35~39歳のとき(24年)と、氷河期世代が35~39歳のときを比べると、逆に2.6ポイントほど氷河期世代のほうが非正規率は低くなる

海老原氏はこう続ける。

「76~80年生まれの氷河期世代は、40代前半の時点で約185万人が非正規として働き、世代全体の約3割に当たります。

この数字が切り取られ、『氷河期世代、40代でも3割が非正規』と報じられることが多いのですが、総務省『労働力調査』を見れば、実態は大きく異なることがわかります。

この185万人のうち156万人(85%)は女性で、その大半は既婚女性。多くが出産や育児を機に退職し、パート勤務に移った人たちです。

その一方、男性は29万人にとどまり、そのほとんどは非大卒。大卒男性に限れば、非正規は8万人と、比率にして4%に過ぎません。

つまり、氷河期世代の非正規問題の本質は、性差と学歴差にあるんです」

氷河期世代は、「いつまでも不安定雇用から抜け出せない」といわれることも多いが、実際にはそうではない。

「氷河期最悪期の03年大卒で無業者・フリーターになった人は14.4万人に上ります。

しかし、総務省の『就業構造基本調査』を精査すると、そのうち10.8万人(75%)が35歳までに正社員や家業を継ぐなどの形で就業し、その数は40歳までに12.1万人(84%)に達します。

つまり、この時点で、大半の人が不安定雇用を脱していることになる」

【嘘2】氷河期世代の就職先は中小・零細ばかり海老原氏は、厚生労働省が毎年集計する『雇用動向調査』を精査し、氷河期世代の就職先の傾向を独自に分析した。

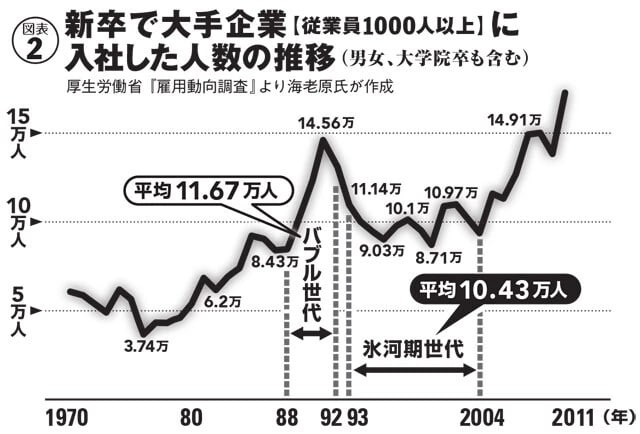

「氷河期の新卒者のうち、毎年9万~11万人が大手企業(従業員数1000人以上)に就職しました。就職者全体に占める割合は約3割です。

バブル期のピーク(91年)は14.5万人と突出していますが、それ自体が異常な高さだということはグラフからもわかると思います。

しかし、平均すれば、バブル期(年平均11.7万人)と氷河期(同10.4万人)の差は1割程度に過ぎません。『氷河期の就職先は中小零細ばかり』という見方も実態とは違います」

氷河期当時の採用状況については、ネット上では「有名企業もゼロ採用」「総合商社や金融も採用数大幅減」といった言説が広がる。

海老原氏は『就職四季報』(東洋経済新報社)のバックナンバーを精査し、実態を確認した。

「氷河期当時の主要企業の採用数を見ると、例えば2000年はあさひ銀行(現りそな銀行)が821人で国内トップ。みずほHDも357人で、都銀はおおよその目安でバブル期比6割減といった状況でした。

当時、"冬の時代"といわれた総合商社も、三井物産114人、三菱商事110人と3桁台の採用を維持し、メーカーでは富士通790人、日立製作所750人、トヨタ自動車352人と、バブル期並みの大量採用、食品・インフラ系も東京電力228人、サントリー170人、山崎製パン148人と健在でした」

こうして振り返ると、氷河期当時の過酷なイメージには誤解が含まれていたことがわかる。では、なぜその誤ったイメージが生まれたのか。

「氷河期の厳しさを示す指標としてよく使われるのが新卒求人数です。バブル期ピークの84万人から、氷河期には41万人まで半減しました。

ただ、求人数だけでは実態を正確に示せません。求人数が多ければ優秀な学生は複数内定を取り、辞退が相次ぐためです。

実際、バブル期には採用枠が6割程度しか埋まらない企業も多くありました。逆に、求人数が少ない氷河期には内定辞退が減り、充足率は9割に上がりました。

つまり、現実の採用数は求人数ほど差がつかないのです。しかし、就活生の体感としては、『複数の会社から贅沢(ぜいたく)に選べた』バブル期と、『やっと1社に拾ってもらえた』氷河期という違いが生まれ、この落差が氷河期のマイナスイメージを増幅させました」

【嘘4】氷河期世代は他世代より年収が低い氷河期世代と他世代の年収格差はよく話題になるが、海老原氏はこう指摘する。

「厚労省の『賃金構造基本統計調査』によれば、2000年以降、年収は広い世代で下降傾向にあります。これは、60歳から65歳への定年延長に合わせ、06~13年にかけて企業が段階的に総人件費を抑制した影響です。

ただし、その影響を強く受けたのは、そのときちょうど20代後半だった氷河期世代。バブル世代は30歳後半で軽微な被害で済んだのに対し、氷河期世代は年収抑制の影響が直撃した。私の試算では、両世代の年収差は7%程度。40歳時点でバブル世代が年収700万円なら、氷河期世代は650万円という計算です。

この差に不満は残るでしょうが、ポスト氷河期世代やリーマン・ショック世代は、社会に出た時点から減収の影響下にあり、被害はむしろ大きい。年収格差は氷河期だけの特別な問題ではないということです」

氷河期世代を巡る誤解が生まれる理由を、海老原氏はこう分析する。

「現実には、年収や勤め先の企業規模、キャリアの安定性のいずれも、氷河期世代はバブル世代に比べて劣りますが、その差は決して大きくありません。

この世代は、みんなが"ちょっとずつ損をした"世代であり、貧困とか断絶といった問題とは性質が異なります。

なのに、メディアでは過度に悲劇的に描かれ、塗炭(とたん)の苦しみにあえいでいる世代という印象がひとり歩きし、その誤った認識が、氷河期問題をこじらせてしまっている」

海老原氏は、20~23年にかけて氷河期支援策を審議する「厚労省・労働政策審議会」の委員を務めた。議題の中心は、20年に政府主導で始まった「就職氷河期支援プログラム」で、3年間で正規雇用者30万人増を目指す内容だった。

「私は実態以上に誇張されたこの問題に、年間数百億円の税金を投じるのは無駄だと主張し続けました。

その間、より詳しく意見を聞きたいと厚労省の参事官が私の事務所を訪れたこともありましたが、『データに間違いはありませんが......』と複雑な表情で帰っていかれた。結局、政策骨子は一切変わらず、私は任を解かれることになりました」

その上で、海老原氏はこう切り込む。

「政治家や官僚にとって、氷河期世代対策は"楽でおいしい"案件です。通常の労働政策なら、労使の対立や貧富の分断、イデオロギーの衝突がつきまとい、法案一本を通すにも骨が折れる。

でも氷河期関連だけは、労使も左右も関係なく、誰も反対しないからすんなり通る。しかも、中身は従来施策の焼き直しだから、官僚にとっては実務の負担が軽くなるんです。

そしてメディアにとっても、氷河期問題は鉄板ネタ。そのツラさを強調すればするほど、アクセス数が伸びるという構図にあります。

また、労働政策を専門にする大学教授も、雇用統計や『会社四季報』のような実務データに向き合わず、マスター論文や過去の文献、統計的な計量分析に依拠した現場感覚に乏しい議論に終始している」

産官学、それぞれが「この問題をこじらせてきた」と海老原氏は強調する。

では今後、この問題とどう向き合い、どんな手を打つべきなのか。

「氷河期世代だけを特別扱いして、巨額の予算を注ぎ込むのは筋が通りません。私は審議会の場でも繰り返し『氷河期世代』という呼び方はやめ、『長期就労困難者』と定義し直すべきだと提案しました。

氷河期世代の非正規や貧困の問題は、突き詰めれば性差と学歴差という世代を超えた課題に行き着きます。女性や、男性の非大卒層の人たちは、氷河期に限らず、今もなお雇用に苦しみ、就労困難や貧困に窮している人が少なくありません。この層への支援にこそ、もっと予算を振り向けるべきなんです」

この声は政府に届くのか。

●海老原嗣生(えびはら・つぐお)

1964年生まれ、東京都出身。雇用ジャーナリスト。大手メーカーやリクルートエイブリック(現リクルートキャリア)を経て、2008年にHRコンサルティング会社ニッチモ(現合同会社サッチモ)を立ち上げる。『「AIで仕事がなくなる」論のウソ』(イースト・プレス)、『働き方改革の世界史』(共著、ちくま新書)、『人事の組み立て』(日経BP)など著書多数。新著は『「就職氷河期世代論」のウソ』(扶桑社新書)

取材・文/興山英雄 写真/共同通信社

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。