QRコード決済と交通系IC、シニアが使う支払方法は結局どっちがいい?

「親に現金の盗難リスクが少ない方法で仕送りをしたい」「振込手数料を節約したい」といった理由から、QRコード決済などキャッシュレス手段への関心が高まっています。一方で、キャッシュレスに馴染みのないシニア層の親から「PayPayとSuicaって何が違うの?」と聞かれ、うまく説明できずに困った経験はありませんか?

この記事では、シニア世代の方へ「QRコード決済」と「交通系IC」の違いを分かりやすく説明するためのポイントを解説します。

シニアとキャッシュレスの「今」

まずは、シニア層にスマホとキャッシュレス決済がどれほど広がっているのかご紹介します。

スマホが「60代9割」「70代8割」「80代前半6割」に普及

スマホはシニア層にも極めて広く浸透したデジタルデバイスとなっています。

モバイル社会研究所が2025年8月に公表した調査結果によると、全国のシニアのスマホ所有率は、60代で94%、70代で84%、80代前半で68%とのこと。従来型のケータイ(ガラケー)の所有率を大きく上回り、シニア層にもスマホが普及したことが分かります。

スマホの普及に伴い、ECサイトでの買い物や、PayPayなどのQRコード決済、モバイルSuicaといったサービスを使ってみたいと考えるシニア層は着実に増えています。

日本のキャッシュレス化は新たなステージへ

日本全体のキャッシュレス化も急速に進んでいます。経済産業省の発表によると、2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%に達し、政府が掲げた「2025年までに4割」という目標を前倒しで達成しました。

さらに、モバイル社会研究所の調査によると、2024年時点で60代のQRコード決済利用率が半数を超えるなど、シニア層の間でもキャッシュレス決済が着実に広がりを見せています。

高齢者に「QRコード決済」と「交通系IC」の違いを説明するには?

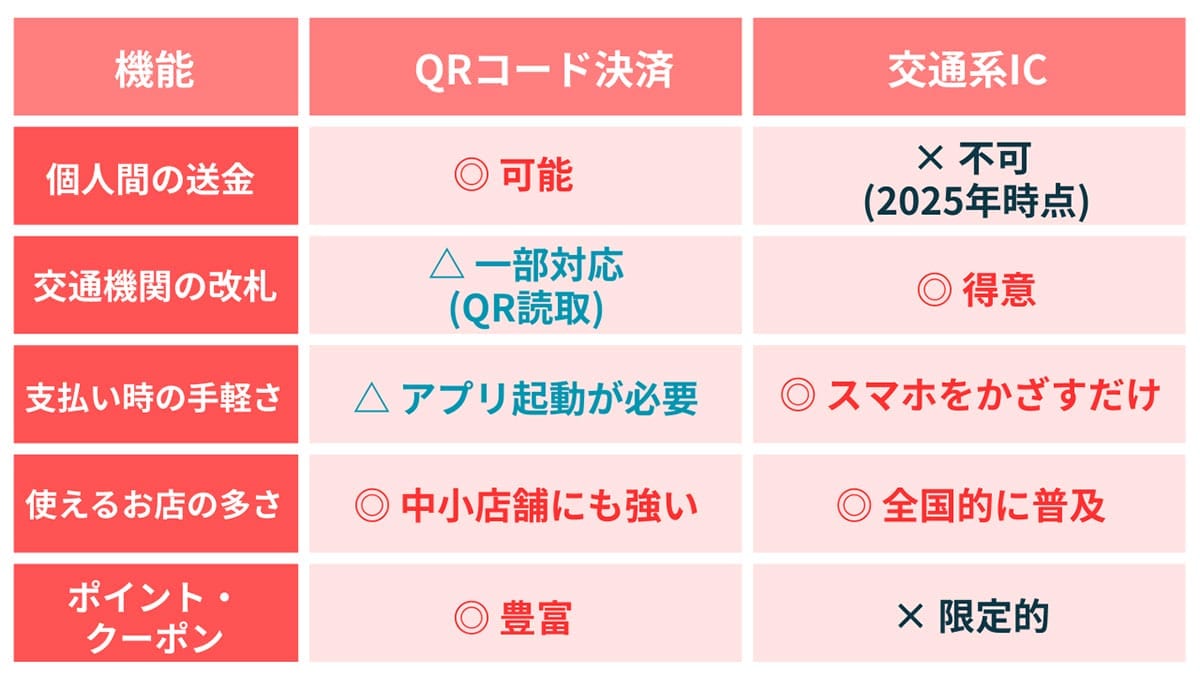

QRコード決済と交通系ICの違いを分かりやすく説明するために抑えておきたいポイントは以下の通り。

・お金の「送る」「受け取る」:仕送りや割り勘に対応できるか?

・乗り物での使いやすさ:改札をスムーズに通れるか?

・お店での支払い方:操作は簡単か?

「送る」「受け取る」のしやすさの違い

QRコード決済(PayPayなど)は、個人間での送金機能が最大の特長です。スマホアプリを使って、電話番号や専用ID宛に、24時間365日、手数料無料で残高を送ったり受け取ったりできます。離れて暮らす家族への仕送りを、銀行振込より手軽に行えるのが大きなメリットです。

たとえばPayPayの場合、PayPay IDまたは電話番号から送金先を検索して選択し、送りたい金額を入力して送信するだけでPayPay残高の送金が完了します。この場合、受け取る側は特に操作は不要です。このほかに、リンクを作成して送る方法やLINEアプリから送る、受け取る方法があります。

つまり、

・仕送りをスマホで受け取るならQRコード決済アプリが便利

・仕送りはこれまで通り銀行振込で、単にお店や駅での支払いを便利にするなら交通系ICも便利

などと伝えると、分かりやすいかもしれません。

一方、交通系IC(Suicaなど)は、現状ではカード内の残高を他の人に送る機能はありません(払い戻しは可能)。あくまで自分自身の交通費や買い物に使うのが基本です。

余談ですが、J-coin payを使えばモバイルSuicaへの送金は可能です。ただし高齢の方にモバイルSuicaとJ-coin payの利用を同時に勧めるのは、ハードルが高いでしょう。

乗り物での使いやすさ

交通系IC(Suicaなど)は、その名の通り公共交通機関での利用可能。改札機にスマホやカードを「タッチ」するだけで瞬時に通過できるほか、コンビニ・飲料自販機、飲食店など全国のさまざまなお店で利用可能です。

QRコード決済(PayPayなど)も交通機関での利用範囲を広げていますが、まだ限定的です。JR東日本などは2026年度末から首都圏でQRコード乗車券を導入するなど、新しい乗車スタイルも始めると発表していますが、事前にチケットを購入したり、改札でQRコードを読み取り機にかざしたりする必要があり、Suicaに比べると手間が増えます。

高齢の方がキャッシュレス決済を「電車やバスにスムーズに乗車したい」という目的で利用する場合は、QRコード決済よりも「モバイルSuica」や、従来のカード型Suicaの方が直感的に使いやすい場面が多いでしょう。

お店での支払い方

モバイルSuicaはスマホの画面をオフにしたままスマホを決済端末にかざすだけで支払いが完了。非常に直感的です。

一方、PayPayの場合は、スマホからアプリを開き、お店側に自分のQRコードを読み取ってもらうか、お店側のQRコードを自分で読み取り、スマホ画面で代金を入力して支払いを行う必要があります。

どちらも慣れれば簡単ですが、アプリを起動する手間がある分、QRコード決済は少し難しく感じるかもしれません。

まとめると、それぞれ以下のような特徴があります。

「送る」「受け取る」についてはクレカの家族カードを渡す手もある?

大まかに言えば、

・電車やバスへの乗車を重視する場合:モバイルSuicaに代表される交通系IC

・お金の「送る」「受け取る」を重視する場合:PayPayに代表されるQRコード決済

が便利です。たとえば「仕送りは銀行振込のままでいいから、電車やバスにもっと便利に乗りたい」という高齢の方に適しているのは、モバイルSuicaでしょう。

一方、仕送りを重視する場合はQRコード決済を使うのが良いでしょう。ただし相手の高齢の方が、受け取った金額の使い方を理解していない場合は、仕送りの意味がなくなってしまいます。

「QRコード決済」と「交通系IC」の違いを説明しても、相手の方がピンと来ていない場合はスマホ決済を教えるよりも、クレジットカードの家族カードを手渡すほうが手軽な仕送り方法になるかもしれません。

地方では「クレカのタッチ決済」の利便性が増す見込み

クレジットカードの支払い時、従来の差し込みに変わって台頭してきたのがタッチ決済です。タッチ決済とは、専用の決済端末にカードをかざすだけで支払いができる非接触型の決済。差し込みが不要なため支払いをスムーズに済ませることが可能です。

地方では交通系ICの利用終了が徐々に広がっており、代わりに代替手段としても期待されているのがクレカの「タッチ決済」です。たとえば熊本県では「対応機器の更新コストが高額」という理由で路線バスや鉄道を運行する事業者が2024年11月16日をもって、全国交通系ICカードの使用を廃止しました。

「でも、やっぱり不安…」シニアが抱える悩みと解決策

便利な一方で、シニア層からは「操作が難しそう」「セキュリティが心配」といった不安の声も聞かれます。こうしたデジタルデバイド(情報格差)を解消するためのサポートも増えています。

不安①:「操作が分からない」「トラブルが怖い場合」

スマホの操作に不慣れな場合、一人で始めるのは心細いものです。そんなときは、専門の相談窓口を活用しましょう。

・スマホ教室・デジタル活用支援講座:多くの自治体や携帯電話会社が、シニア向けのスマホ教室を無料で実施しています。基本的な操作からキャッシュレス決済の使い方まで、丁寧に教えてもらえます。お住まいの市区町村の広報誌やウェブサイトを確認してみましょう。(例:渋谷区の取り組み)

・各決済サービスのサポート窓口:PayPayや楽天ペイなど、各社とも電話やチャットでのサポート窓口を設けています。困ったときには直接問い合わせることができます。

不安②:「お金を使いすぎないか」「詐欺に遭わないか」

セキュリティへの不安は最も大きなハードルの一つです。以下の点に注意しましょう。

・使いすぎ防止:QRコード決済や交通系ICは、事前にチャージ(入金)した分しか使えない「前払い式」が基本です。クレジットカードのように使いすぎる心配が少なく、現金感覚で管理しやすいのがメリットです。

・詐欺に注意:「〇〇ペイで返金します」と言って手続きを誘導し、逆にお金を送金させる詐欺が増えています。国民生活センターも注意喚起している通り、電話口で知らない相手の指示に従ってスマホを操作するのは絶対にやめましょう。

・セキュリティ対策:スマホには必ず画面ロックをかけ、パスワードは他人に教えないようにしましょう。決済アプリ自体も、生体認証(指紋や顔)を設定することで、より安全に利用できます。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。