“七宝焼き”を愛するハンガリー人が、伝統工芸士の匠の技に大感激!:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト

イチオシスト

ライター / 編集

イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時)。毎回ニッポンを愛する外国人たちの熱い想いを紹介し、感動を巻き起こしています。

今回は、ハンガリー人の来日の様子をお送りします。

紹介するのは、ハンガリーに住む「七宝焼」を愛するイルディコさん。

七宝焼とは、釉薬と呼ばれる色のついたガラス質の粉を銀や銅などの器に塗って焼くことで美しい表面を生み出す美術品。海外から入ってきたこの技術を、江戸時代後期、愛知・尾張の職人が飛躍的に進化させました。

その一つが「有線七宝」という技法。銀線を器の表面に貼って境界線を作り、そこに釉薬を塗って図柄を描く高度な技術です。さらに釉薬も独自に開発。色の種類が増え、筆で色づけした日本画のような優雅な色彩に。その美しさのあまり、金、銀、瑠璃など仏教で美しいものを示す「七宝」という言葉が用いられるようになりました。

イルディコさんが七宝焼に出会ったのは10年前。仕事の傍ら、インターネットや本を見て研究。独学で作品を作り続け、作品の数は100以上! そこで、イルディコさんの七宝焼づくりを見せてもらうことに。

作るのは、花柄のペンダント。まず、ベースになる銀の板をデザインに合わせて、糸のこぎりでカットします。

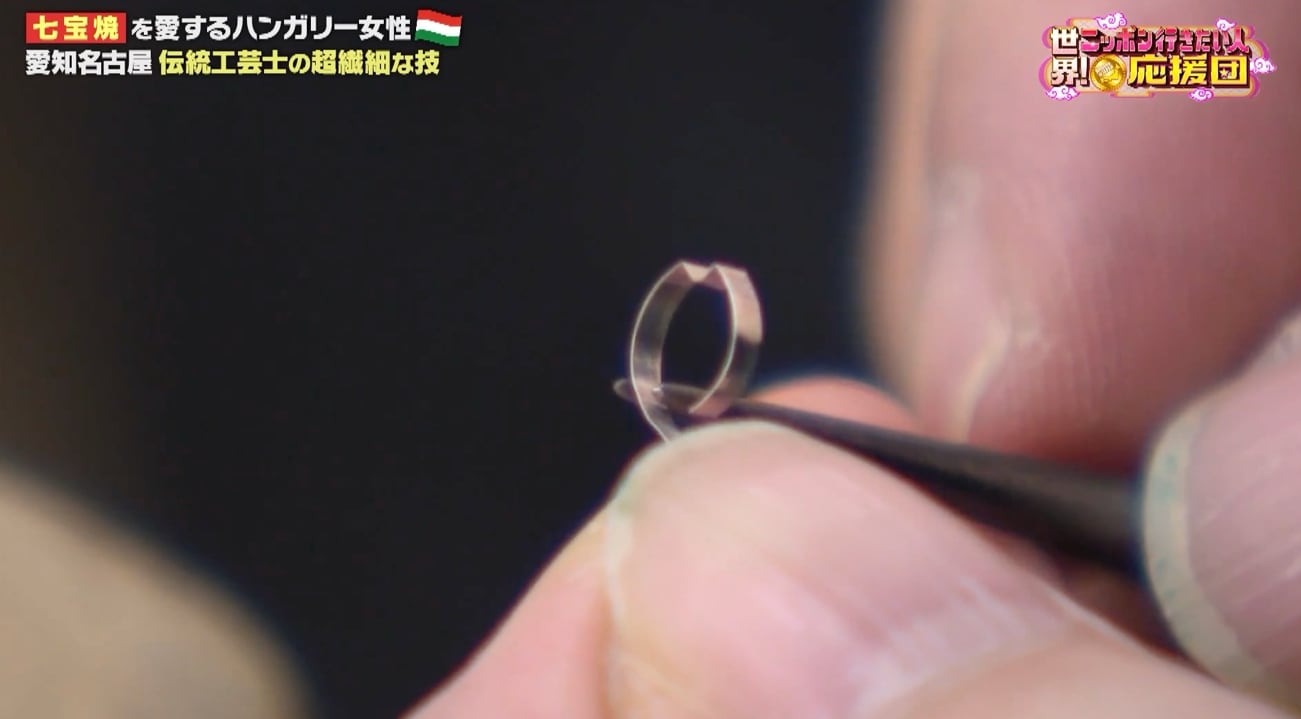

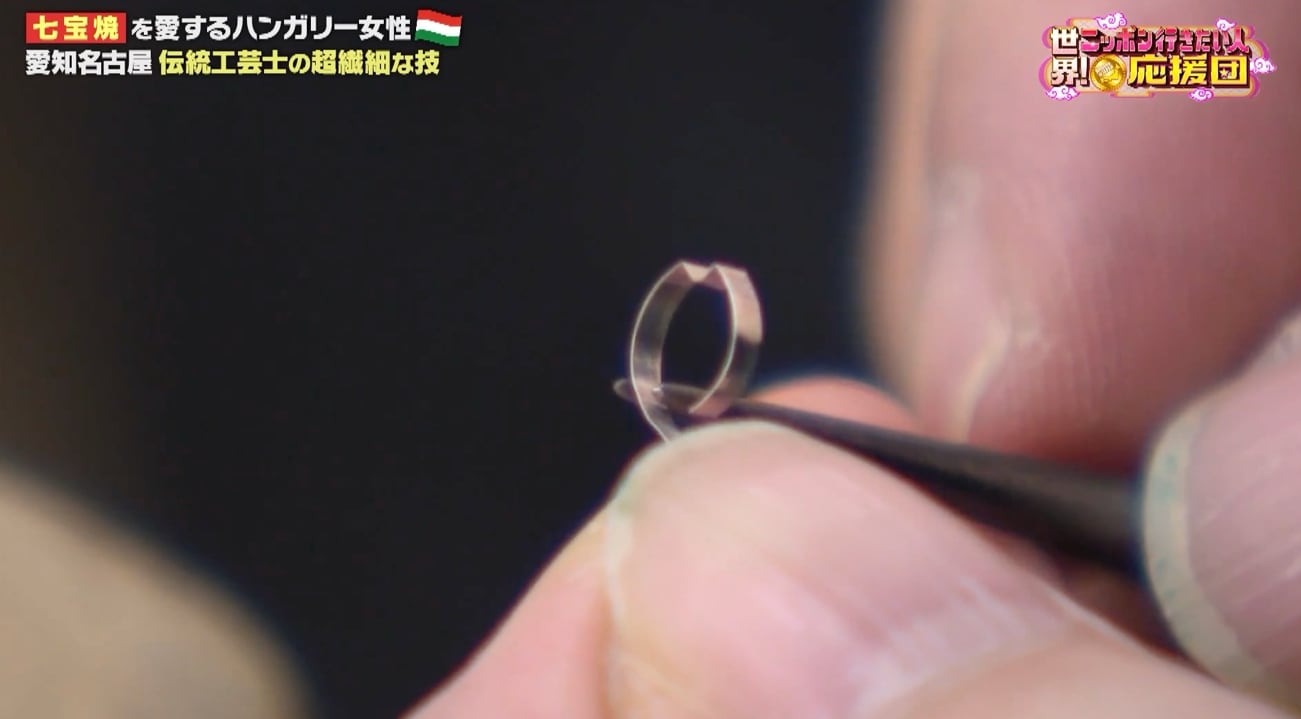

次に、ニッポンの七宝焼の特徴である銀線で絵柄を作ります。ここで使うのがピンセット。銀線を曲げるのに欠かせない大事な道具です。

ベースの上に銀線を貼り付け、釉薬にノリと水を混ぜ、色を付けていきます。全体に釉薬を乗せ終わったら、10万円で購入したという電気窯へ。焼くと釉薬の水分が飛んで分量が減るので、塗っては焼いてを繰り返すこと3回。桜のペンダントが完成しました。

多くの作品を作ってきたイルディコさんですが、今まで平面の作品しか作ったことがなく、立体的なものに真っすぐな銀線をどう貼っていいのかわからないそう。「ニッポンの職人さんから七宝焼を本格的に学びたいです」と話します。

そんなイルディコさんを、ニッポンにご招待! 念願の来日を果たしました。

向かったのは、愛知県名古屋市。江戸時代末期、尾張の陶芸家・梶常吉は独学で七宝焼の製法を解明。以降尾張は、ニッポンの七宝製造の中心地に。この技法で作られたものが「尾張七宝」です。

今回お世話になる「加藤七宝製作所」は、伝統の尾張七宝を継承する工房。三代目の加藤芳朗さんは、七宝焼では7人しかいない国が認めた伝統工芸士です。ご一家で七宝焼を製作。二代目の勝己さんは七宝焼職人で初めて伝統工芸士に認定され、数々の賞に輝いています。そんな勝己さんの作品を見せていただくことに。

加藤七宝が初代から得意とする作品が「赤透け」。透ける赤色の釉薬を使い、透明感のあるルビーのような美しさが特徴です。この他、一枚一枚丁寧に銀線を貼って描かれた藤の花も。花びらの数はなんと1600枚以上!

「私もいつか、こんな作品が作れるようになりたいです」と話すイルディコさんに「全部教えますので」と勝己さん。イルディコさんの作品を見ていただくと、「プロだね、これは」とお褒めの言葉が。高評価をいただいたところで、いよいよ工房へ。

まずは、三代目の芳朗さんにお手本を見せていただきます。七宝焼のベースとなるのは、一枚の銅の板から「ヘラ絞り」という技法で壺や器などの形にした銅の素地。こちらは金属加工専門の業者に発注しています。銅製の器を白い釉薬でコーティングして乾燥させたら、下絵を描きます。

続いては、下絵の上に銀線を貼る作業。芳朗さんはあっという間に8種類の桜の花びらを作り上げていきます。一番小さいものは、わずか0.8センチ! イルディコさんは「フリーハンドでキレイに作れるなんてすごすぎます!」とびっくり。

そして、花びらの形にした銀線にノリをつけ、下絵に貼っていきます。ノリが乾かないうちに貼らなければならないので、時間との勝負。

続いて見せてくださったのは、釉薬。ガラスや鉛などを溶かし、固めて粒状にしたものです。この釉薬を、すり鉢で細かく粉状に。このままでは接着しないので、ノリと水を加えて塗っていきます。釉薬を塗り終わったら、絵付けは完了。

ここで、加藤七宝で使っている器をベースに、花瓶を作らせていただけることに。図柄はイルディコさんが一から考える、オリジナルです。

「(この花瓶は)手をかければ100万円オーバーにもなる」と芳朗さん。図柄の細かさ、釉薬の種類や数、研磨に至るまで、手間をかければその分だけ価値が上がるのです。「頑張りまーす!」とイルディコさん。

その日の夜、芳朗さんの呼びかけで七宝焼職人の皆さんが集まってくださいました。その中には、愛知県あま市で140年以上続く窯元「田村七宝工芸」の五代目、田村有紀さんも。YouTubeで七宝焼の工程を全世界に配信しており、イルディコさんはいつも観ているそう。憧れの職人の皆さんに囲まれ、手羽先など名古屋の名物を堪能しながら交流を深めました。

翌日。花瓶の図柄は、水辺に浮かぶ蓮の花にすることに。蓮はハンガリーにもあるそうで、母国ハンガリーと愛する日本の共通点を描きます。

まずは下絵をカーボン紙で花瓶に写し、続いて銀線を加工します。イルディコさんがいつも使っているというピンセットを見て、「え? これでやっているんですか?」と驚く芳朗さん。先端の重なる部分が少なく、銀線を曲げづらいのです。芳朗さんのピンセットと比べると、先端部分の接地面の長さが大きく異なります。

帯状の銀線を美しく曲げるには、点ではなく面で銀線を挟めるものが良いのですが、現状、七宝専用のピンセットは作られていません。条件に合ったものもなかなか見つからないそう。

芳朗さんが使っているのは、医療用のピンセットを加工して先端の接地面を増やしたもの。良い作品を作るためには、手に馴染む、使い心地の良い道具を使うことも重要です。

イルディコさんは、芳朗さんのピンセットを使わせていただくことになり、「いつもより全然力が必要ないです」と感動!

続いて、花瓶の曲面に作った銀線を置いていきます。イルディコさんにとって一番の課題は、銀線を曲面に貼る方法がわからないこと。芳朗さんに、貼り方を教えていただきます。

真っすぐな銀線を曲面に合わせるために、銀線の上部分だけを伸ばし、縦に曲げます。しかし、何度も曲げたり、力を加えすぎたりすると、銀線が歪んで断線してしまうことも。さらに、銀線を曲げて曲面に合わせないと、隙間から釉薬がはみ出し、隣の色と混ざってしまう原因に。

芳朗さんが、もう一つ銀線を曲げるテクニックを。先端をピンセットで挟んで、銀線を曲げていく方法です。短い線や模様であれば、絵柄を作った後でも手で曲げることで微調整が可能だそう。

この2つのテクニックを駆使して、初めての立体作品づくりに取り掛かります。まずは、銀線を曲げてから絵柄に加工する方法で蓮の花びらを作っていくことに。しかし、花瓶のカーブに沿って銀線を曲げてみたものの、なかなか上手く置けません。

「カーブがあるといつもよりすごく時間がかかります」とイルディコさん。1つ目で、7分が経過しました。一つ一つ銀線を曲げ、絵柄を作っていくこの作業には、かなりの根気と集中力が必要です。

様子を見に来た二代目の勝己さんは「飽きずに懲りずにコツコツと」とアドバイス。諦めずにコツコツ作ることが、上達への一番の近道なのです。

作業開始から3時間…イルディコさんは長い線をカーブに合わせるのに苦戦中。実は線が長いほど、曲面のカーブが大きくなるため難しくなるのだとか。微調整を繰り返し、3時間かけて花びら19枚までたどり着きました。

さらに作業を進めること1時間。蓮の花びらの部分がようやく終わり、続いて、線の長い葉の部分。長い線は「長貼り」といって大変なため、芳朗さんが「途中でカットしてつなげていきましょう」と提案してくださいました。

長い銀線は1本でつけようとすると、1カ所調整する度に多くのカ所がズレてしまい、調整が難しくなります。しかし、短い銀線でつないでいくと、焼く際に銀線が伸びたり動いたりするため、絵柄の形が保ちにくくなってしまう難点も。

分割しているとはいえ、ある程度の長さがあるため、調整の難易度は花びらと段違い。右側をつけると左側が浮いてくるのであれば、右側をキープしてから考えるというように、問題を一つずつ解決していくのが、長い銀線を置く秘訣だそう。

調整を繰り返すこと20回。1つの銀線を乗せるのに30分以上かかりましたが、この挑戦でイルディコさんはコツをつかんだよう。最後の銀線も上手く乗せ、「バッチリですよ!」とお褒めの言葉をいただきました。

苦労した銀線立てが終了。ここまで費やした作業時間は6時間! 立体の難しさを体験しました。

この日、イルディコさんが向かったのは、愛知県瀬戸市。1000年続く陶磁器「せともの」の街です。

お世話になるのは、銀や銅ではなく、陶磁器の上に七宝を施す「陶磁胎七宝」を作っている水野このみさん。江戸時代末期に生み出された陶磁胎七宝は、七宝の釉薬と陶磁器の相性が悪く、焼くとほとんどが壊れてしまうため、わずか10数年で途絶えた幻の七宝です。

そんな陶磁胎七宝を、このみさんは5年もの月日をかけて独自に研究。安定して作れるようにしたそう。

実はこちらの工房、番組が訪れるのは2度目。5年前、練り込み陶芸作家・水野教雄さんの工房として訪れていました。練り込みとは、色の違う粘土を組み合わせて模様を作り、器にする技法のこと。教雄さんの長女がこのみさんです。

イルディコさんは、このみさんのInstagramを3年前からフォロー。「うれしいです。ビックリしすぎて緊張しています!」と大興奮!

早速、作品を見せていただきます。最新作は「花唐草紋」。細かな銀線を立て、最後の研磨までに約2カ月かかったとか。ぐい呑み「花蝶尽くし」は、外側に咲き誇る花、内側には無数の蝶が。

このみさんがここまで高い技術を持てるようになったのには、ある秘訣がありました。原料や焼く際の温度について、研究した内容を細かくメモしているそう。実はイルディコさんも七宝焼についてメモを書いており、お互いノートを見せ合うと、書き方が似ていることに共感! 「独学で誰にも教わらずにっていうのも一緒で、ビックリしています」とこのみさん。

このみさんの父、教雄さんにもイルディコさんの作品を見ていただくと、金属だと土台を作るのが大変ではないかという話に。このみさんが使っている素地は、粘土から作られる陶磁器。形の自由度は、通常の七宝焼より遥かに高いといいます。

ハンガリーは焼き物が有名なので、陶磁胎七宝ができるのでは、と提案するこのみさん。「帰ったら陶磁器の勉強を始めてみようと思います!」と前向きなイルディコさんでした。

ここで、このみさんから陶磁胎七宝の技を教えていただくことに。作るのはぐい呑み。まずは、器の底のデザインを考えます。

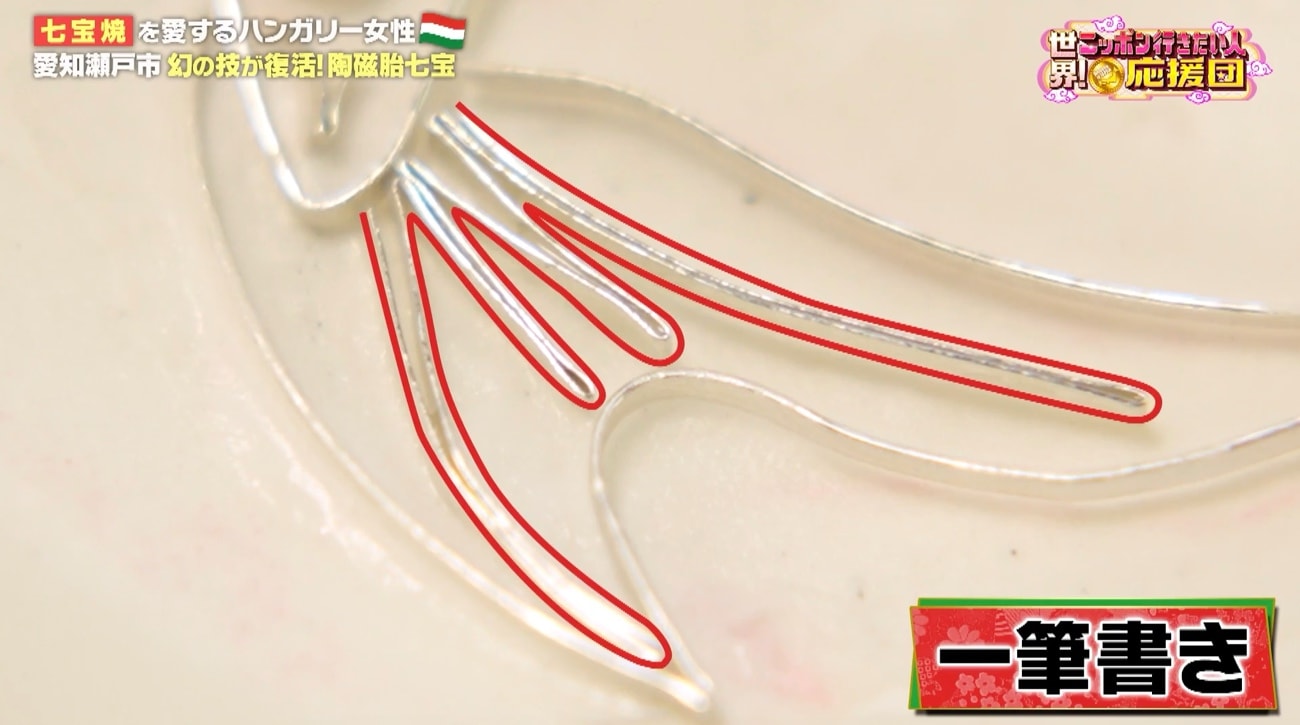

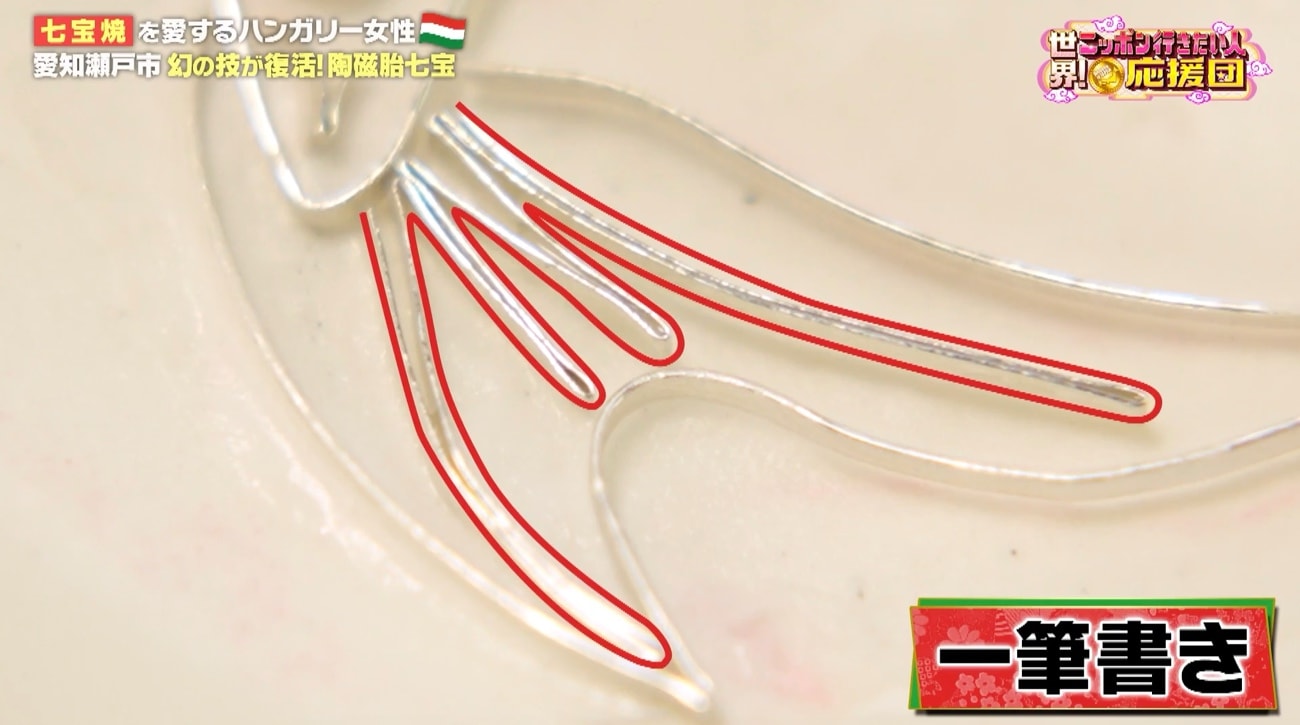

イルディコさんが描いたのは、水色の魚。ヒレの内側の線を作る時、このみさんから「なるべく一筆書きで」とアドバイスをいただきました。

通常の陶磁器同様、一度の焼き入れで10時間ほど窯に入れるのですが、釉薬は10分もしないうちに溶けてしまうため、銀線が不安定な状態が長時間続くことに。窯の中で銀線がズレたり倒れたりしないよう、一筆書きにするそう。

作業すること3時間。ヒレの模様や鱗などは一筆書きで安定させ、銀線をつける作業が完了。この段階で銀線をしっかり固定するために、一度窯に入れます。完成まで日にちがかかるということで、このみさんが仕上げてくださることに。

そして別れの時。お世話になった感謝を伝え、ハンガリーのお土産を渡します。すると、このみさんからハンガリーをイメージして作ったという陶磁胎七宝のお皿が。イルディコさんのために寝る間を惜しんで仕上げた、心のこもったプレゼントです。イルディコさんは「ありがとう! こんなにうれしいお土産はありません」と大感激!

水野このみさん、本当にありがとうございました!

「加藤七宝製作所」に戻ったイルディコさんは、作業を再開。デザインした蓮の花に、色付けをしていきます。

約60種類の釉薬から、グラデーションをつけるため、10種類ほどを選びます。ここで注意するポイントは、常に水分量に気をつかうこと。立体の場合、水分を多く含むと釉薬が流れてしまいます。ふきんで水分を取り除きながら塗ることで、ノリの粘着力が増し、しっかりと定着するそう。

まずは銀線の内側から始めますが、芳朗さんから「筆を細かく使うクセがついている」と指摘が。これまで小さな作品が多かったためか、筆の先端だけで小刻みに乗せていくクセがついていました。なめらかなグラデーションに仕上げるには、筆を大きく使うことが重要。

さらに、釉薬も流れないようにしなければなりません。注意することが多く、「平面の作品とは全然違います!」。

さらに芳朗さんからアドバイスが。1カ所ずつ色をつけるとそこばかり目がいってしまうため、複数枚同時に作業した方が良いとのこと。全体を広く観察しながら作業することで、色彩に統一感が出るのです。

休むことなく釉薬を塗り続けるイルディコさん。4時間かけて完成した花びらは、美しいグラデーションに。芳朗さんも「手を入れる必要がないです」と褒めてくださいました。

背景の仕上げは翌日行うことになり、作業が終わったところで二代目、勝己さんのお部屋へ。こちらでは、勝己さんのお弟子さんたちが七宝焼を教わっています。

勝己さんが作っているのは、「省胎七宝」という珍しい作品。銅の素地に銀線と釉薬をのせた後、土台の銅を溶かして取り除き、銀線と釉薬だけの状態にした七宝です。その方法を、特別に見せてくださることに。

研磨まで作業が終了した七宝焼の表面を、塩化ビニールでコーティング。銅を溶かす液体の中に入れると、10時間ほどで中の銅の部分が溶けてなくなります。この間、温度管理などが難しいため、つきっきりの作業に。しかも、最後に傷が入ればすべて台無しになってしまうため、商品として作っている工房はほぼないそう。

銅が100%溶けてなくなった状態を見せていただくと、傷はなく、無事に完成! 銀線と釉薬だけになり、薄くなったことで光を通すため、ランプなどの照明にも用いられるとか。

この技を後世に残したいという想いから、勝己さんが作り続ける省胎七宝。「本当に美しい」と感動するイルディコさんに、除冷の温度を記したメモの写真を撮るよう勧めてくださいました。この除冷をしっかり行わないと、ヒビが入ってしまうのです。

数年かけて研究した、温度管理のレシピを特別に教えてくださった勝己さん。イルディコさんは「ハンガリーで必ず挑戦します!」と伝えました。

作品作りもいよいよ終盤。蓮の花が浮かぶ池をイメージした背景の色付けを行います。ここからは銀線の支えがないため、もしも釉薬が流れてしまうと、これまでの作業が台無しに。

常にふきんを手に持ち、水分のコントロールに細心の注意を払いながら、作業を進めること1時間…花瓶の半分ほどに釉薬をのせたところで、またもや注意することが。水分を取り切れていないと釉薬が滴り落ち、他の色と混ざってしまうのです。

緊張しながら進める中、花瓶が大きく揺れてしまうアクシデントが。水分を拭った直後だったため、幸いにも流れ落ちず、作業に支障はありませんでしたが、「完成間際に今のをやっちゃうと、寿命が縮んじゃう」と芳朗さん。

とそこへ、先日お世話になったこのみさんが、訪ねてきてくださいました。イルディコさんの滞在中に直接渡したいと、通常1週間以上かかる陶磁胎七宝のぐい吞みを、大急ぎで仕上げてくださったのです。大感激のイルディコさんは「感謝しかありません」と伝えました。

ここまで4日間の作業を経て、花瓶に釉薬を差し終えたイルディコさん。芳朗さんからもOKが出たので、いよいよ窯に入れ、焼きの工程に入ります。

芳朗さんによると、一番考え得るのが釉薬のめくれ。焼いている間に釉薬が剥がれ落ちることは、七宝焼ではよくあるトラブルなのです。

早速、イルディコさんの作品を窯に入れ、出来栄えの7割が決まる1度目の焼成へ。窯の中を見ると、少しずつ釉薬が溶けていくのがわかります。芳朗さんの合図で窯から出すと、鮮やかなグラデーションの蓮の花が! 苦戦した葉の部分も美しい仕上がり!

「私1人では一生かかっても辿り着けなかった仕上がりです」とイルディコさん。芳朗さんからも「120点、満点超えですね」とうれしい言葉が。光沢を出す磨きの作業は日数がかかるため、芳朗さんに託し、後日ハンガリーに送っていただくことに。

そして、別れの時。日本語で感謝の手紙を書いたイルディコさんは、「ハンガリーに帰りましたら、加藤先生から教わったことを一生懸命練習して七宝を続けていきたいです」と読み上げます。

芳朗さんは「優秀すぎる生徒さんでした、素晴らしいです」と伝え、銀線やハサミ、釉薬の筆など七宝の道具をプレゼント! さらに、芳朗さんから借りていたピンセットも! 実は、よりイルディコさんの手に馴染むよう、調整してくださっていました。

「こんなにうれしいプレゼントは他にありません。絶対に毎日練習します」と、大感激のイルディコさん。勝己さんからも「飽きずに懲りずにコツコツとやれば必ずできますから。頑張って」と激励の言葉をいただきました。

「加藤七宝製作所」の皆さん、本当にありがとうございました!

帰国して3週間。イルディコさんのもとに完成した七宝焼を届けると、「本当に美しいです!」と感動! 実はイルディコさんの帰国後、1回目の焼き入れの後、分量が減った釉薬の上にさらに釉薬を重ね、表面に光沢を出すために透明の釉薬も重ねていました。

しっかりと乾燥させたら、2度目の焼き入れ。表面のゴミを取り除き、釉薬を乗せて焼くこと3回。ようやく花瓶が完成! 釉薬を重ね、焼き入れを繰り返したことで、色の深みが増しています。

最後にイルディコさんは、「ニッポンで学んだことを生かし、もっともっと練習して、皆さんに追いつけるように頑張ります!」と語ってくれました。

イルディコさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼“抹茶”づくりを学びたい!

コロナ禍で来日延期となっていた“抹茶”を愛するドイツのフローラさんが、2年越しに念願かない、新茶の季節に来日! 京都・宇治で300年の歴史を受け継ぐ茶園で、茶葉の甘味とうま味を引き出す伝統の覆い下栽培と新芽だけを一枚一枚丁寧に手摘みする方法を学ぶ! そして、手摘みの作業を通じてお茶摘みさんたちとかけがえのない絆が。さらに、茶農家直伝、美味しい抹茶の作り方に大感激!

▼泡立ち変える“茶せん”を知りたい!

続いてフローラさんは、奈良県生駒市へ。国の伝統的工芸品に指定される“高山茶せん”の職人のもとで1本1センチ以下…超極細に竹を削り穂先を160本にする匠の技を目の当たりに!

▼お湯の味を変える“茶釜”を見たい!

そして栃木県佐野市で抹茶に欠かせない“お湯”をまろやかにする戦国武将も愛用した「天明釜」の窯元で500年前の茶釜に感動!

今回は、ハンガリー人の来日の様子をお送りします。

伝統工芸士の繊細な技に感動

紹介するのは、ハンガリーに住む「七宝焼」を愛するイルディコさん。

七宝焼とは、釉薬と呼ばれる色のついたガラス質の粉を銀や銅などの器に塗って焼くことで美しい表面を生み出す美術品。海外から入ってきたこの技術を、江戸時代後期、愛知・尾張の職人が飛躍的に進化させました。

その一つが「有線七宝」という技法。銀線を器の表面に貼って境界線を作り、そこに釉薬を塗って図柄を描く高度な技術です。さらに釉薬も独自に開発。色の種類が増え、筆で色づけした日本画のような優雅な色彩に。その美しさのあまり、金、銀、瑠璃など仏教で美しいものを示す「七宝」という言葉が用いられるようになりました。

イルディコさんが七宝焼に出会ったのは10年前。仕事の傍ら、インターネットや本を見て研究。独学で作品を作り続け、作品の数は100以上! そこで、イルディコさんの七宝焼づくりを見せてもらうことに。

作るのは、花柄のペンダント。まず、ベースになる銀の板をデザインに合わせて、糸のこぎりでカットします。

次に、ニッポンの七宝焼の特徴である銀線で絵柄を作ります。ここで使うのがピンセット。銀線を曲げるのに欠かせない大事な道具です。

ベースの上に銀線を貼り付け、釉薬にノリと水を混ぜ、色を付けていきます。全体に釉薬を乗せ終わったら、10万円で購入したという電気窯へ。焼くと釉薬の水分が飛んで分量が減るので、塗っては焼いてを繰り返すこと3回。桜のペンダントが完成しました。

多くの作品を作ってきたイルディコさんですが、今まで平面の作品しか作ったことがなく、立体的なものに真っすぐな銀線をどう貼っていいのかわからないそう。「ニッポンの職人さんから七宝焼を本格的に学びたいです」と話します。

そんなイルディコさんを、ニッポンにご招待! 念願の来日を果たしました。

向かったのは、愛知県名古屋市。江戸時代末期、尾張の陶芸家・梶常吉は独学で七宝焼の製法を解明。以降尾張は、ニッポンの七宝製造の中心地に。この技法で作られたものが「尾張七宝」です。

今回お世話になる「加藤七宝製作所」は、伝統の尾張七宝を継承する工房。三代目の加藤芳朗さんは、七宝焼では7人しかいない国が認めた伝統工芸士です。ご一家で七宝焼を製作。二代目の勝己さんは七宝焼職人で初めて伝統工芸士に認定され、数々の賞に輝いています。そんな勝己さんの作品を見せていただくことに。

加藤七宝が初代から得意とする作品が「赤透け」。透ける赤色の釉薬を使い、透明感のあるルビーのような美しさが特徴です。この他、一枚一枚丁寧に銀線を貼って描かれた藤の花も。花びらの数はなんと1600枚以上!

「私もいつか、こんな作品が作れるようになりたいです」と話すイルディコさんに「全部教えますので」と勝己さん。イルディコさんの作品を見ていただくと、「プロだね、これは」とお褒めの言葉が。高評価をいただいたところで、いよいよ工房へ。

まずは、三代目の芳朗さんにお手本を見せていただきます。七宝焼のベースとなるのは、一枚の銅の板から「ヘラ絞り」という技法で壺や器などの形にした銅の素地。こちらは金属加工専門の業者に発注しています。銅製の器を白い釉薬でコーティングして乾燥させたら、下絵を描きます。

続いては、下絵の上に銀線を貼る作業。芳朗さんはあっという間に8種類の桜の花びらを作り上げていきます。一番小さいものは、わずか0.8センチ! イルディコさんは「フリーハンドでキレイに作れるなんてすごすぎます!」とびっくり。

そして、花びらの形にした銀線にノリをつけ、下絵に貼っていきます。ノリが乾かないうちに貼らなければならないので、時間との勝負。

続いて見せてくださったのは、釉薬。ガラスや鉛などを溶かし、固めて粒状にしたものです。この釉薬を、すり鉢で細かく粉状に。このままでは接着しないので、ノリと水を加えて塗っていきます。釉薬を塗り終わったら、絵付けは完了。

ここで、加藤七宝で使っている器をベースに、花瓶を作らせていただけることに。図柄はイルディコさんが一から考える、オリジナルです。

「(この花瓶は)手をかければ100万円オーバーにもなる」と芳朗さん。図柄の細かさ、釉薬の種類や数、研磨に至るまで、手間をかければその分だけ価値が上がるのです。「頑張りまーす!」とイルディコさん。

その日の夜、芳朗さんの呼びかけで七宝焼職人の皆さんが集まってくださいました。その中には、愛知県あま市で140年以上続く窯元「田村七宝工芸」の五代目、田村有紀さんも。YouTubeで七宝焼の工程を全世界に配信しており、イルディコさんはいつも観ているそう。憧れの職人の皆さんに囲まれ、手羽先など名古屋の名物を堪能しながら交流を深めました。

翌日。花瓶の図柄は、水辺に浮かぶ蓮の花にすることに。蓮はハンガリーにもあるそうで、母国ハンガリーと愛する日本の共通点を描きます。

まずは下絵をカーボン紙で花瓶に写し、続いて銀線を加工します。イルディコさんがいつも使っているというピンセットを見て、「え? これでやっているんですか?」と驚く芳朗さん。先端の重なる部分が少なく、銀線を曲げづらいのです。芳朗さんのピンセットと比べると、先端部分の接地面の長さが大きく異なります。

帯状の銀線を美しく曲げるには、点ではなく面で銀線を挟めるものが良いのですが、現状、七宝専用のピンセットは作られていません。条件に合ったものもなかなか見つからないそう。

芳朗さんが使っているのは、医療用のピンセットを加工して先端の接地面を増やしたもの。良い作品を作るためには、手に馴染む、使い心地の良い道具を使うことも重要です。

イルディコさんは、芳朗さんのピンセットを使わせていただくことになり、「いつもより全然力が必要ないです」と感動!

続いて、花瓶の曲面に作った銀線を置いていきます。イルディコさんにとって一番の課題は、銀線を曲面に貼る方法がわからないこと。芳朗さんに、貼り方を教えていただきます。

真っすぐな銀線を曲面に合わせるために、銀線の上部分だけを伸ばし、縦に曲げます。しかし、何度も曲げたり、力を加えすぎたりすると、銀線が歪んで断線してしまうことも。さらに、銀線を曲げて曲面に合わせないと、隙間から釉薬がはみ出し、隣の色と混ざってしまう原因に。

芳朗さんが、もう一つ銀線を曲げるテクニックを。先端をピンセットで挟んで、銀線を曲げていく方法です。短い線や模様であれば、絵柄を作った後でも手で曲げることで微調整が可能だそう。

この2つのテクニックを駆使して、初めての立体作品づくりに取り掛かります。まずは、銀線を曲げてから絵柄に加工する方法で蓮の花びらを作っていくことに。しかし、花瓶のカーブに沿って銀線を曲げてみたものの、なかなか上手く置けません。

「カーブがあるといつもよりすごく時間がかかります」とイルディコさん。1つ目で、7分が経過しました。一つ一つ銀線を曲げ、絵柄を作っていくこの作業には、かなりの根気と集中力が必要です。

様子を見に来た二代目の勝己さんは「飽きずに懲りずにコツコツと」とアドバイス。諦めずにコツコツ作ることが、上達への一番の近道なのです。

作業開始から3時間…イルディコさんは長い線をカーブに合わせるのに苦戦中。実は線が長いほど、曲面のカーブが大きくなるため難しくなるのだとか。微調整を繰り返し、3時間かけて花びら19枚までたどり着きました。

さらに作業を進めること1時間。蓮の花びらの部分がようやく終わり、続いて、線の長い葉の部分。長い線は「長貼り」といって大変なため、芳朗さんが「途中でカットしてつなげていきましょう」と提案してくださいました。

長い銀線は1本でつけようとすると、1カ所調整する度に多くのカ所がズレてしまい、調整が難しくなります。しかし、短い銀線でつないでいくと、焼く際に銀線が伸びたり動いたりするため、絵柄の形が保ちにくくなってしまう難点も。

分割しているとはいえ、ある程度の長さがあるため、調整の難易度は花びらと段違い。右側をつけると左側が浮いてくるのであれば、右側をキープしてから考えるというように、問題を一つずつ解決していくのが、長い銀線を置く秘訣だそう。

調整を繰り返すこと20回。1つの銀線を乗せるのに30分以上かかりましたが、この挑戦でイルディコさんはコツをつかんだよう。最後の銀線も上手く乗せ、「バッチリですよ!」とお褒めの言葉をいただきました。

苦労した銀線立てが終了。ここまで費やした作業時間は6時間! 立体の難しさを体験しました。

一度途絶えた幻の技法「陶磁胎七宝」を学ぶ

この日、イルディコさんが向かったのは、愛知県瀬戸市。1000年続く陶磁器「せともの」の街です。

お世話になるのは、銀や銅ではなく、陶磁器の上に七宝を施す「陶磁胎七宝」を作っている水野このみさん。江戸時代末期に生み出された陶磁胎七宝は、七宝の釉薬と陶磁器の相性が悪く、焼くとほとんどが壊れてしまうため、わずか10数年で途絶えた幻の七宝です。

そんな陶磁胎七宝を、このみさんは5年もの月日をかけて独自に研究。安定して作れるようにしたそう。

実はこちらの工房、番組が訪れるのは2度目。5年前、練り込み陶芸作家・水野教雄さんの工房として訪れていました。練り込みとは、色の違う粘土を組み合わせて模様を作り、器にする技法のこと。教雄さんの長女がこのみさんです。

イルディコさんは、このみさんのInstagramを3年前からフォロー。「うれしいです。ビックリしすぎて緊張しています!」と大興奮!

早速、作品を見せていただきます。最新作は「花唐草紋」。細かな銀線を立て、最後の研磨までに約2カ月かかったとか。ぐい呑み「花蝶尽くし」は、外側に咲き誇る花、内側には無数の蝶が。

このみさんがここまで高い技術を持てるようになったのには、ある秘訣がありました。原料や焼く際の温度について、研究した内容を細かくメモしているそう。実はイルディコさんも七宝焼についてメモを書いており、お互いノートを見せ合うと、書き方が似ていることに共感! 「独学で誰にも教わらずにっていうのも一緒で、ビックリしています」とこのみさん。

このみさんの父、教雄さんにもイルディコさんの作品を見ていただくと、金属だと土台を作るのが大変ではないかという話に。このみさんが使っている素地は、粘土から作られる陶磁器。形の自由度は、通常の七宝焼より遥かに高いといいます。

ハンガリーは焼き物が有名なので、陶磁胎七宝ができるのでは、と提案するこのみさん。「帰ったら陶磁器の勉強を始めてみようと思います!」と前向きなイルディコさんでした。

ここで、このみさんから陶磁胎七宝の技を教えていただくことに。作るのはぐい呑み。まずは、器の底のデザインを考えます。

イルディコさんが描いたのは、水色の魚。ヒレの内側の線を作る時、このみさんから「なるべく一筆書きで」とアドバイスをいただきました。

通常の陶磁器同様、一度の焼き入れで10時間ほど窯に入れるのですが、釉薬は10分もしないうちに溶けてしまうため、銀線が不安定な状態が長時間続くことに。窯の中で銀線がズレたり倒れたりしないよう、一筆書きにするそう。

作業すること3時間。ヒレの模様や鱗などは一筆書きで安定させ、銀線をつける作業が完了。この段階で銀線をしっかり固定するために、一度窯に入れます。完成まで日にちがかかるということで、このみさんが仕上げてくださることに。

そして別れの時。お世話になった感謝を伝え、ハンガリーのお土産を渡します。すると、このみさんからハンガリーをイメージして作ったという陶磁胎七宝のお皿が。イルディコさんのために寝る間を惜しんで仕上げた、心のこもったプレゼントです。イルディコさんは「ありがとう! こんなにうれしいお土産はありません」と大感激!

水野このみさん、本当にありがとうございました!

「加藤七宝製作所」に戻ったイルディコさんは、作業を再開。デザインした蓮の花に、色付けをしていきます。

約60種類の釉薬から、グラデーションをつけるため、10種類ほどを選びます。ここで注意するポイントは、常に水分量に気をつかうこと。立体の場合、水分を多く含むと釉薬が流れてしまいます。ふきんで水分を取り除きながら塗ることで、ノリの粘着力が増し、しっかりと定着するそう。

まずは銀線の内側から始めますが、芳朗さんから「筆を細かく使うクセがついている」と指摘が。これまで小さな作品が多かったためか、筆の先端だけで小刻みに乗せていくクセがついていました。なめらかなグラデーションに仕上げるには、筆を大きく使うことが重要。

さらに、釉薬も流れないようにしなければなりません。注意することが多く、「平面の作品とは全然違います!」。

さらに芳朗さんからアドバイスが。1カ所ずつ色をつけるとそこばかり目がいってしまうため、複数枚同時に作業した方が良いとのこと。全体を広く観察しながら作業することで、色彩に統一感が出るのです。

休むことなく釉薬を塗り続けるイルディコさん。4時間かけて完成した花びらは、美しいグラデーションに。芳朗さんも「手を入れる必要がないです」と褒めてくださいました。

背景の仕上げは翌日行うことになり、作業が終わったところで二代目、勝己さんのお部屋へ。こちらでは、勝己さんのお弟子さんたちが七宝焼を教わっています。

勝己さんが作っているのは、「省胎七宝」という珍しい作品。銅の素地に銀線と釉薬をのせた後、土台の銅を溶かして取り除き、銀線と釉薬だけの状態にした七宝です。その方法を、特別に見せてくださることに。

研磨まで作業が終了した七宝焼の表面を、塩化ビニールでコーティング。銅を溶かす液体の中に入れると、10時間ほどで中の銅の部分が溶けてなくなります。この間、温度管理などが難しいため、つきっきりの作業に。しかも、最後に傷が入ればすべて台無しになってしまうため、商品として作っている工房はほぼないそう。

銅が100%溶けてなくなった状態を見せていただくと、傷はなく、無事に完成! 銀線と釉薬だけになり、薄くなったことで光を通すため、ランプなどの照明にも用いられるとか。

この技を後世に残したいという想いから、勝己さんが作り続ける省胎七宝。「本当に美しい」と感動するイルディコさんに、除冷の温度を記したメモの写真を撮るよう勧めてくださいました。この除冷をしっかり行わないと、ヒビが入ってしまうのです。

数年かけて研究した、温度管理のレシピを特別に教えてくださった勝己さん。イルディコさんは「ハンガリーで必ず挑戦します!」と伝えました。

作品作りもいよいよ終盤。蓮の花が浮かぶ池をイメージした背景の色付けを行います。ここからは銀線の支えがないため、もしも釉薬が流れてしまうと、これまでの作業が台無しに。

常にふきんを手に持ち、水分のコントロールに細心の注意を払いながら、作業を進めること1時間…花瓶の半分ほどに釉薬をのせたところで、またもや注意することが。水分を取り切れていないと釉薬が滴り落ち、他の色と混ざってしまうのです。

緊張しながら進める中、花瓶が大きく揺れてしまうアクシデントが。水分を拭った直後だったため、幸いにも流れ落ちず、作業に支障はありませんでしたが、「完成間際に今のをやっちゃうと、寿命が縮んじゃう」と芳朗さん。

とそこへ、先日お世話になったこのみさんが、訪ねてきてくださいました。イルディコさんの滞在中に直接渡したいと、通常1週間以上かかる陶磁胎七宝のぐい吞みを、大急ぎで仕上げてくださったのです。大感激のイルディコさんは「感謝しかありません」と伝えました。

ここまで4日間の作業を経て、花瓶に釉薬を差し終えたイルディコさん。芳朗さんからもOKが出たので、いよいよ窯に入れ、焼きの工程に入ります。

芳朗さんによると、一番考え得るのが釉薬のめくれ。焼いている間に釉薬が剥がれ落ちることは、七宝焼ではよくあるトラブルなのです。

早速、イルディコさんの作品を窯に入れ、出来栄えの7割が決まる1度目の焼成へ。窯の中を見ると、少しずつ釉薬が溶けていくのがわかります。芳朗さんの合図で窯から出すと、鮮やかなグラデーションの蓮の花が! 苦戦した葉の部分も美しい仕上がり!

「私1人では一生かかっても辿り着けなかった仕上がりです」とイルディコさん。芳朗さんからも「120点、満点超えですね」とうれしい言葉が。光沢を出す磨きの作業は日数がかかるため、芳朗さんに託し、後日ハンガリーに送っていただくことに。

そして、別れの時。日本語で感謝の手紙を書いたイルディコさんは、「ハンガリーに帰りましたら、加藤先生から教わったことを一生懸命練習して七宝を続けていきたいです」と読み上げます。

芳朗さんは「優秀すぎる生徒さんでした、素晴らしいです」と伝え、銀線やハサミ、釉薬の筆など七宝の道具をプレゼント! さらに、芳朗さんから借りていたピンセットも! 実は、よりイルディコさんの手に馴染むよう、調整してくださっていました。

「こんなにうれしいプレゼントは他にありません。絶対に毎日練習します」と、大感激のイルディコさん。勝己さんからも「飽きずに懲りずにコツコツとやれば必ずできますから。頑張って」と激励の言葉をいただきました。

「加藤七宝製作所」の皆さん、本当にありがとうございました!

帰国して3週間。イルディコさんのもとに完成した七宝焼を届けると、「本当に美しいです!」と感動! 実はイルディコさんの帰国後、1回目の焼き入れの後、分量が減った釉薬の上にさらに釉薬を重ね、表面に光沢を出すために透明の釉薬も重ねていました。

しっかりと乾燥させたら、2度目の焼き入れ。表面のゴミを取り除き、釉薬を乗せて焼くこと3回。ようやく花瓶が完成! 釉薬を重ね、焼き入れを繰り返したことで、色の深みが増しています。

最後にイルディコさんは、「ニッポンで学んだことを生かし、もっともっと練習して、皆さんに追いつけるように頑張ります!」と語ってくれました。

イルディコさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼“抹茶”づくりを学びたい!

コロナ禍で来日延期となっていた“抹茶”を愛するドイツのフローラさんが、2年越しに念願かない、新茶の季節に来日! 京都・宇治で300年の歴史を受け継ぐ茶園で、茶葉の甘味とうま味を引き出す伝統の覆い下栽培と新芽だけを一枚一枚丁寧に手摘みする方法を学ぶ! そして、手摘みの作業を通じてお茶摘みさんたちとかけがえのない絆が。さらに、茶農家直伝、美味しい抹茶の作り方に大感激!

▼泡立ち変える“茶せん”を知りたい!

続いてフローラさんは、奈良県生駒市へ。国の伝統的工芸品に指定される“高山茶せん”の職人のもとで1本1センチ以下…超極細に竹を削り穂先を160本にする匠の技を目の当たりに!

▼お湯の味を変える“茶釜”を見たい!

そして栃木県佐野市で抹茶に欠かせない“お湯”をまろやかにする戦国武将も愛用した「天明釜」の窯元で500年前の茶釜に感動!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。