国際間、世代間のギャップを描いたミレニアル世代の青春映画「テイク・ミー・サムウェア・ナイス」本編映像、監督コメント解禁

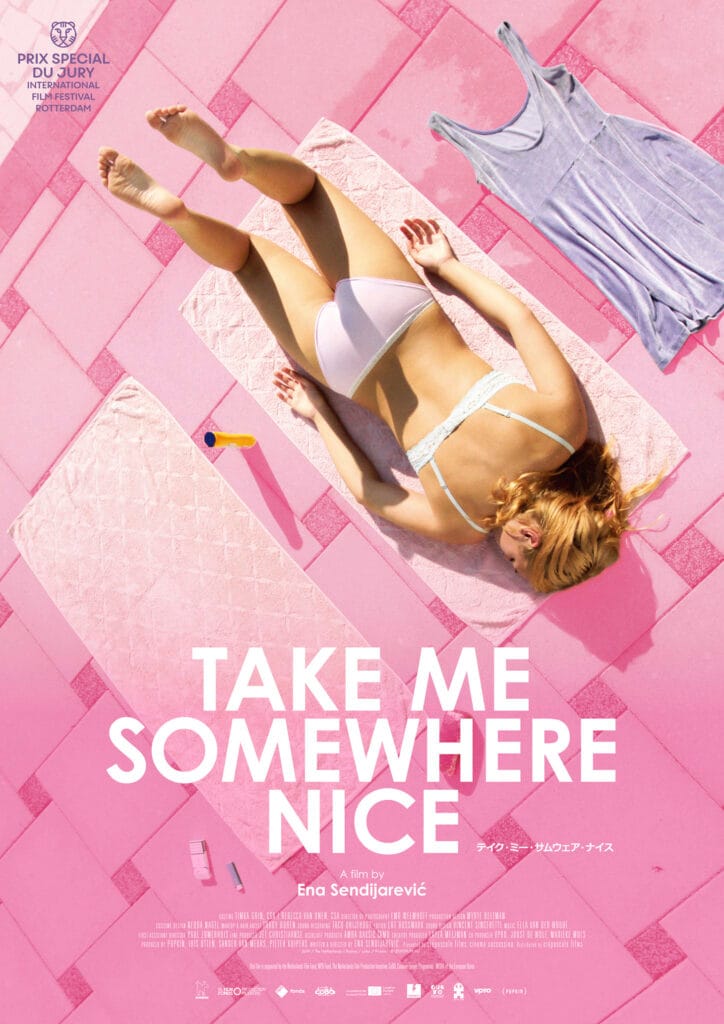

幼い頃に別れた父を訪ね、母国であり異国の地ボスニアへと向かう一人の少女と、彼女の旅の道連れとなる二人の青年を描き、第48回ロッテルダム国際映画祭タイガーアワード特別賞を受賞したエナ・センディヤレヴィッチ監督の初長編監督作品「テイク・ミー・サムウェア・ナイス」が9月13日(土)よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。本編映像、監督のコメントが解禁となった。

監督は、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身でオランダ育ちのエナ・センディヤレヴィッチ。ボスニアでの撮影について『現地の厳しい現状を目の当たりにし、深い悲しみを覚えました』と語り、経済的格差が途方もなく大きい西欧(オランダ)と東欧(ボスニア)の文化的対立や、移民といったテーマがさりげなく織り込まれる。

撮影監督はエモ・ウィームホフ。そして音楽は、作曲家・シンガーソングライター・映画音楽家のエラ・ファン・デル・ワウデによるもの。

ボスニアへと向かう少女アルマ役を演じるのはサラ・ルナ・ゾリッチ。旅の道連れとなるエミル役のエルナド・プルニャヴォラツとデニス役のラザ・ドラゴイェヴィッチは、それぞれ孤独や閉塞感を抱えた若者像を体現している。

〈エナ・センディヤレヴィッチ監督 コメント〉

本作の撮影中、ボスニアにとって非常に困難な時間でした。数か月にわたるボスニア滞在を通じて、現地の厳しい現状を目の当たりにし、深い悲しみを覚えました。特に衝撃を受けたのはボスニアの若者の失業率が60%にも達しているという現実です。さらに、政治制度が分断と腐敗を助長し、国の機能が十分に果たされていない状況が続いていました。ヨーロッパという枠組みの中にありながら、国によって、ここまで大きな格差が存在することに驚きを感じました。ボスニアで生きる人々の困難な状況と、外の世界との温度差を撮影しながら痛感し、その無力感は映画にも強く反映されています。映画のキャスティングを通じて、ボスニアの若者たちと直接交流し、彼らがどれほど閉塞的な環境に生きているかを実感しました。彼らは“戦場下で育った子どもだから劣っている”という意識を植え付けられ、社会に影響を与える力を持てないと信じ込まされながら育ってきました。

Story

少女アルマは、オランダ生まれのボスニア人。両親は戦火に揺れた祖国を離れ、オランダで彼女を育ててきた。やがて父はひとり祖国へ戻り、消息は遠ざかっていた。そんな父が入院したという知らせが届き、母に言われるまま、アルマはたったひとりでボスニアへと向かうのだった。出迎えたのは、終始ぶっきらぼうで何の手助けもしてくれない従兄のエミル。部屋に置き去りにされ、キャリーケースは壊れ、荷物も取り出せず、居場所のない空間に身を持て余す。そんな時、アパートの扉の前で眠り込んでいた彼女に声をかけたのは、エミルの“インターン”を名乗るデニスだった。彼だけが、彼女の話に耳を傾けてくれるのだが……。ようやく父のいる町を目指し、小さなキャリーケースを引いてバスに乗り込むが、休憩の間にバスは彼女を置き去りにし、荷物だけを乗せたまま走り去ってしまうのだった──。

「テイク・ミー・サムウェア・ナイス」

監督・脚本:エナ・センディヤレヴィッチ 撮影:エモ・ウィームホフ

編集:ロット・ロスマーク

衣装:ネダ・ナゲル 音響:ヴィンセント・シンセレッティ 音楽: エラ・ファン・デル・ワウデ

出演:サラ・ルナ・ゾリッチ、エルナド・プルニャヴォラツ、ラザ・ドラゴイェヴィッチ

原題:TAKE ME SOMEWHERE NICE 日本語字幕:上條葉月

2019年/オランダ・ボスニア/オランダ語・ボスニア語/カラー/4:3/91分

提供:クレプスキュール フィルム、シネマ サクセション

配給:クレプスキュール フィルム

© 2019(PUPKIN)

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。