最も混雑する鉄道はどこか 国交省の都市鉄道混雑率調査結果を読む

国土交通省が令和6年度における三大都市圏の都市鉄道の混雑率調査結果を公表しています。調査によると、東京圏、大阪圏、名古屋圏の全てで前年度より平均混雑率が上昇しており、通勤・通学ラッシュの状況に変化が見られます。

東京圏は139% 各都市圏で混雑率が上昇

令和6年度の三大都市圏における平均混雑率は、東京圏が139%、大阪圏が116%、名古屋圏が126%となりました。

前年度の実績と比較すると、東京圏は136%から3ポイント、大阪圏は115%から1ポイント、名古屋圏は123%から3ポイントの増加となっています。コロナ禍前の混雑率と比較すると85%~95%程度となり、首都圏の方がやや戻りは遅く、名古屋圏は元の混雑率に近い水準まで戻ってきたかたちです。

数字の目安は、100%が「座席につくか、座席前の吊革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる」、150%が「肩が触れ合わない程度。ドア付近の人が多くなる」など。

混雑率ワーストは、日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前→西日暮里」間の177%。2位は福岡の西鉄貝塚線「名島→貝塚」間164%、3位はJR埼京線「板橋→池袋」間163%。4位以下は東京メトロ日比谷線、JR中央線快速、JR京浜東北線など首都圏の鉄道が上位に食い込んでいます。

意外なところでは江ノ島電鉄の「和田塚→鎌倉」間146%。混雑時間帯は朝ラッシュではなく13:55~14:54ということで、オーバーツーリズムが懸念される結果となりました。

毎年度実施される混雑状況の定点観測

この調査は、通勤通学時間帯における鉄道の混雑状況を把握するため、国土交通省が毎年度実施しているものです。混雑率は、最混雑時間帯1時間の平均として算出されており、今回は主に令和6年10月から11月にかけての乗車人員のデータを基に計算されています。

(TOP写真:PIXTA)

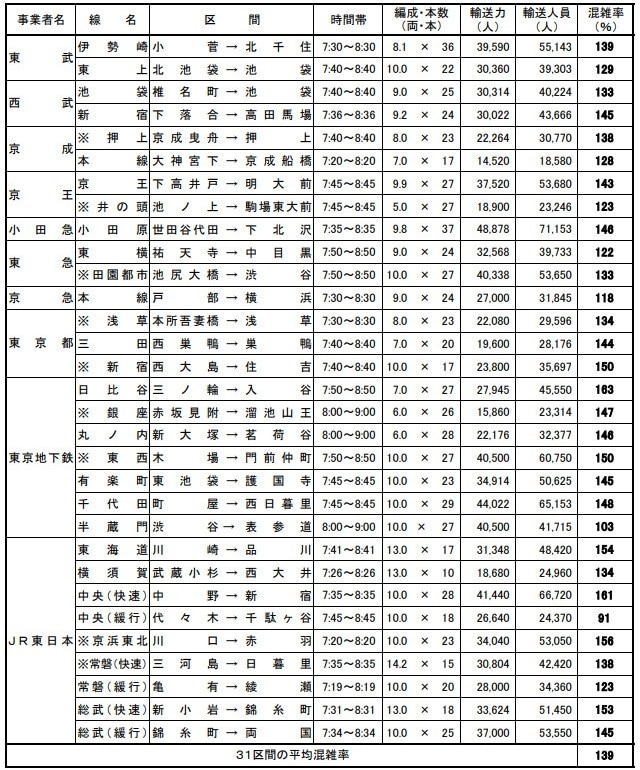

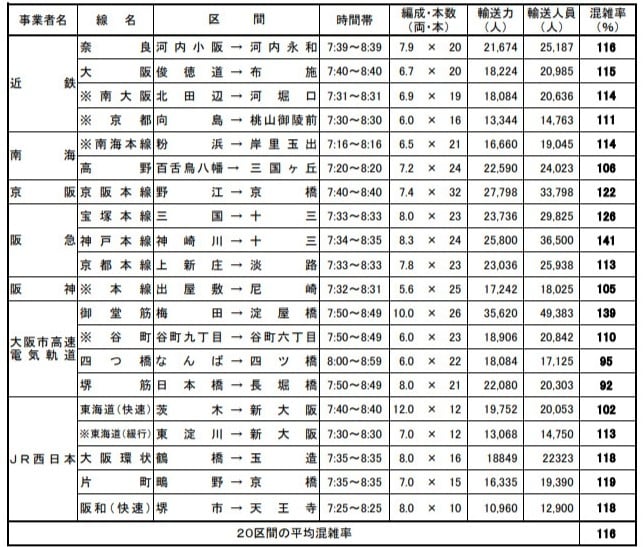

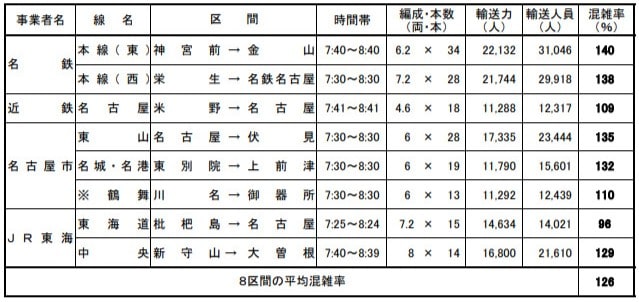

令和6(2024)年度の、東京圏・大阪圏・名古屋圏の各主要区間の混雑率

今回の調査結果により、三大都市圏における鉄道の混雑率がそろって増加傾向にあることが明らかになりました。今後の動向や、鉄道各社が打ち出す対策にも注目が集まります。

(画像:国土交通省)

(鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け!鉄道チャンネル)

記事提供元:鉄道チャンネル

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。