アルゼンチン在住の外国人が「梅干し」作りを体験!“プレミアムダイヤモンド梅”の作り方も:世界!ニッポン行きたい人応援団

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分)。

今回は、アルゼンチン在住の外国人が来日した時の様子をお届けします。

南高梅発祥の地・和歌山県で梅干し作り

紹介するのは、「梅干し」を愛するクララさん。

今年も猛暑日が続くニッポン。厳しい暑さでの夏バテや熱中症対策に欠かせないものといえば、ニッポンの伝統食品「梅干し」です。

平安時代に書かれた日本最古の医学書には、肌荒れや熱冷ましなど、様々な効能の記述が。抗菌効果が期待できることから、食中毒対策としてお弁当にも使われています。

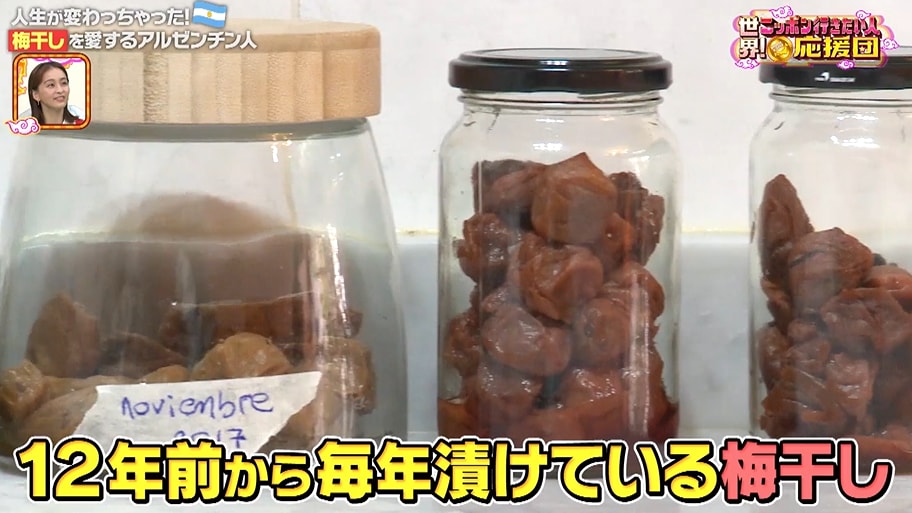

クララさんと梅干しとの出会いは幼少期。お母さんのアドリアーナさんが日系人からもらった梅干しの味に感動したそう。その後も梅干しへの情熱は止まらず、独学で作り方を研究し、12年前から、毎年20キロ以上も作り続けています。

クララさんの梅干しは、3日間塩漬けし、3日間天日干しをして、約1年熟成させて完成。本で読んだ通りに作っていますが、塩漬けが終わった後、皮が破れてしまうのが悩みだとか。皮に傷一つないニッポンの梅干しに近づけたいそうで、「いつか日本一の梅の産地・和歌山県で、日本一の南高梅を使った梅干し作りを学ぶのが夢」と語ります。

そんなクララさんを、ニッポンにご招待! 約2年前、2歳の愛娘バレンティーナちゃんと一緒に、初めてニッポンにやってきました。

向かったのは、和歌山県みなべ町。和歌山県は、梅の収穫量が60年連続日本一! その生産の8割を占める最高級ブランド「南高梅」は、60年前にみなべ町で生まれた品種です。

そんなみなべ町でクララさんの熱意を伝えたところ、100年続く梅農家「寺谷農園」の四代目、寺谷雄二さんが受け入れてくださいました。家族経営で栽培から加工までを一貫して行うこだわりの梅干しは、高級スーパーや全国のセレクトショップなどで販売されています。

早速、自慢の梅干しを試食。白干し梅をいただき、「目の覚めるような酸っぱさの後に、いい香りが出てきますね」とクララさん。

白干し梅は、梅農家が最初に作る、塩分濃度を高くして長期保存を可能にした昔ながらの梅干し。その後、水で塩分を落とし、蜂蜜を加えて甘くしたり、紫蘇で鮮やかな色や風味をつけたりと、様々な調味梅干しにします。

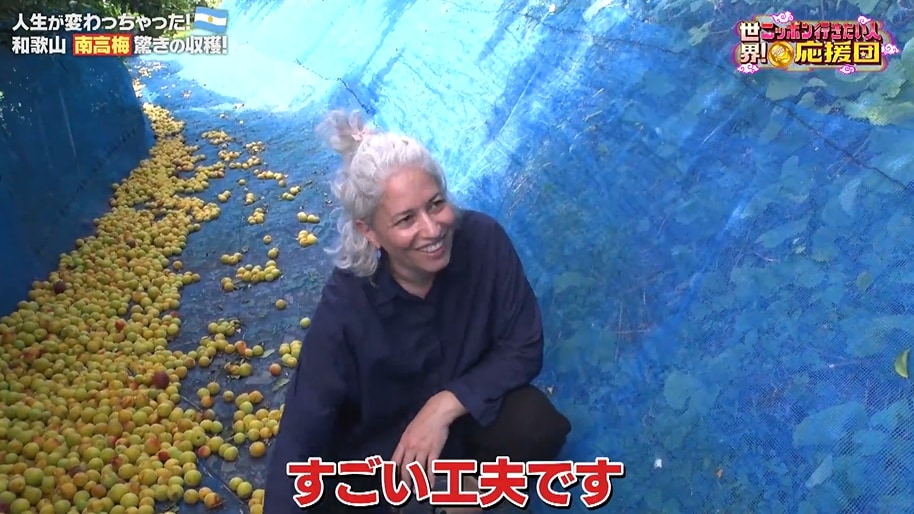

試食後は、梅の畑へ。梅干しには、完熟して落下した梅のみを使用。完熟の梅は香りが良く、皮が薄く仕上がるそう。

急斜面の梅の畑には、収穫しやすくする工夫が。斜面のふもとに寄せ網という網があり、落ちた梅が集まるようにしています。

昭和初期までは急斜面に梯子を立てて、命懸けで収穫していましたが、梅農家さんたちが知恵を出し合い、寄せ網を考案。毎年収穫前に、幅5メートルの青い網を手縫いで繋ぎ合わせ、梅が安全な斜面の下に集まるよう、計算して張っています。

落ちた梅を集める作業では、穴あきの中華鍋を使用。梅についた水分やごみを落としてくれる、梅農家さんの定番アイテムです。6月の最盛期は、1日6時間以上も収穫作業をしています。

収穫した梅は、その日のうちに塩漬けに。完熟梅は翌日には腐ってしまうそうで、防腐効果を持つ塩で漬けることにより、最高の食感と香りを保存できるのです。「“旬を閉じ込める”という日本の文化なんです」(寺谷さん)。

早速、塩漬け作業を見せていただくことに。まずは水で汚れを落とし、選果機にかけ、Lから最高級の4L以上まで4つのサイズに分けます。

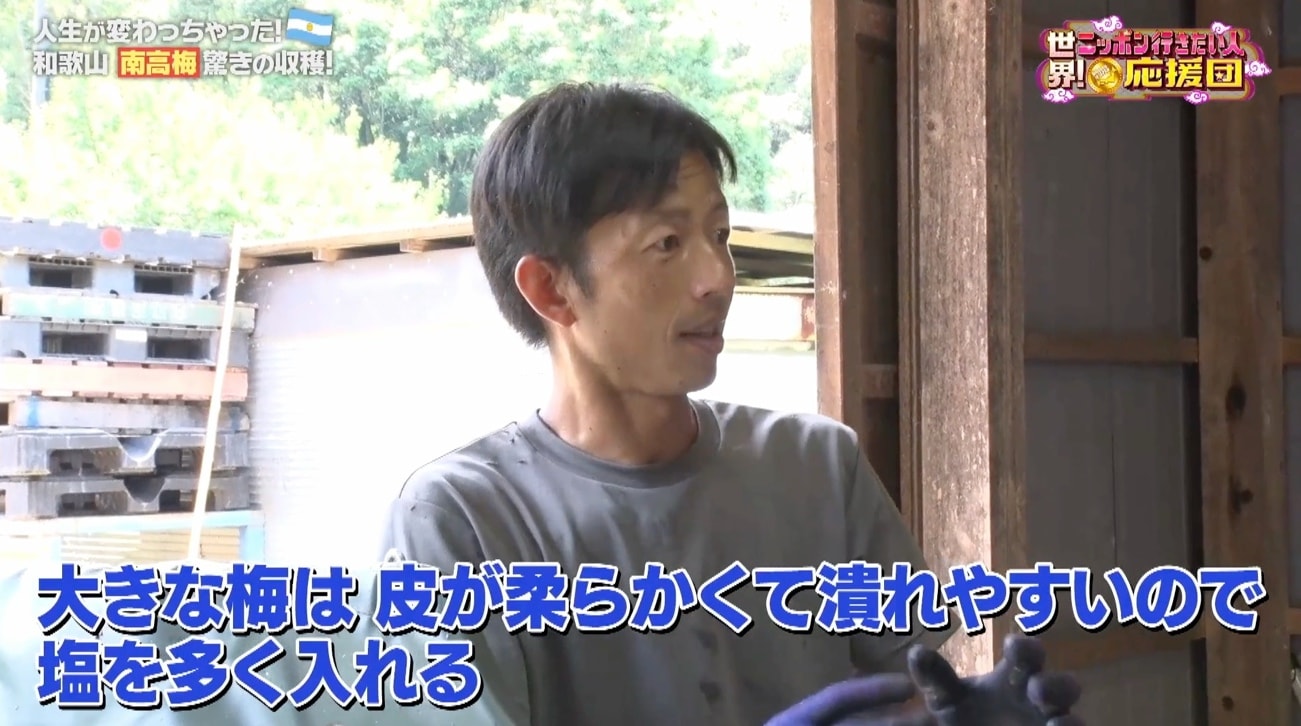

大粒も小粒も一緒に塩漬けしていたクララさん。寺谷さんが「大きな梅は皮が柔らかくて潰れやすいので、塩を多く入れる」とアドバイスすると、「だから失敗したんですね!」と納得した表情に。

塩には皮を引き締める効果があり、サイズごとに適した塩分量があります。小粒に合わせた10パーセント程度の塩分濃度で大粒を漬けると、皮がふやけて破れる原因に。

大粒は水分も多く、塩が足りないとカビの原因にもなるので、15パーセントで漬けます。「寺谷農園」では、ミネラル成分「にがり」の多い塩を使用。果肉が柔らかくなり、皮が破けにくくなるそう。

いよいよ本格的な梅干し作りに入りますが、「寺谷農園」で塩漬けが終わるのは1カ月後。そこで、ニッポン滞在中に伝統製法を少しでも多く学んでもらいたいと、寺谷さんがお知り合いを紹介してくださいました。

お世話になるのは、創業119年の「岩本食品」。四代目の岩本智良さんと、先代の妻・恵子さんたちが作る南高梅の梅干しは、全国の高級百貨店で販売されています。

早速、1カ月前に塩漬けにした南高梅を見せていただくと、樽の中には、塩漬けされて出てきた梅のエキス、梅酢が。クエン酸がたっぷりと含まれ、古くから調味料として重宝されています。

梅酢から南高梅をすくい上げ、水で細かい汚れを落としたら、1粒1粒、間隔を空けて並べます。これは、天日干しした時にくっついて破れないよう加える一手間。クララさんもお手伝いさせていただき、恵子さんに「手つきがいいね」と褒めていただきました。

並べた梅を天日干しに。日に当てることで保存性を高め、風味を出す大事な工程で、室内干しが主流。真夏は40℃近くになる過酷な作業です。

乾燥状態を見極めながら、片面を3日ずつ、6日間干したら、全ての梅干しの元となる白干し梅が完成! この後、梅干しを加工する工程に入ります。

翌日、クララさんは恵子さんに、白干し梅に赤紫蘇を入れて1週間漬けてみたものの、全く赤くならないと相談。そこで、家庭でも赤く漬けられる方法を教えていただくことに。

クララさんは紫蘇を揉む時に塩だけで揉んでいましたが、恵子さんは梅酢で3回揉むそう。梅酢と赤紫蘇は、揉み込むことでお互いの成分が反応し、鮮やかな色になるのです。

恵子さんに教えていただきながら、梅酢で紫蘇を揉んで赤梅酢を作ります。この赤梅酢を梅干しに入れて2週間寝かせると、紫蘇の防腐効果も加わり、ますます保存が効く赤梅干しに。

そしていよいよ、南高梅に極上の味わいを与える工程へ。今回は、「岩本食品」の最高峰の梅干し「プレミアムダイヤモンド梅」の作り方を、特別に見せていただきます。

まずは、白干し梅を大きく4つに分けて厳しく選別。傷がなく、柔らかくて破れていない梅はA級、斑点が一つでもあるとB級に。わずかな黒い点でB級になった梅を見て「私の眼では違いがわかりません」とクララさん。

選び抜かれた極上の白干し梅は、1度洗って塩味をまろやかに。ハチミツを使った秘伝のタレに染み込ませること2週間、金粉を乗せれば、プレミアムダイヤモンド梅の出来上がり!

試食させていただいたクララさんは、「とんでもなく美味しいです。これはもう高級なデザートです」と感動! 芳醇な香りとクリーミーな食感を堪能しました。

別れの時。お世話になった感謝を伝えると、寺谷さんがお土産にと、自家製梅シロップと収穫に使う中華鍋をくださいました。さらに帰り際、岩本さんが指差した先には、クララさんの名札がついた南高梅の木が! 梅の木のプレゼントに大感激のクララさんでした。

あれから2年。クララさんのビデオレターを、「寺谷農園」「岩本食品」の皆さんのもとへ届けます。

クララさんが見せてくれたのは、帰国後に漬けた梅。皆さんに教わった味に近づけるよう、特に塩分濃度に気をつけています。

梅は選別して大きさを揃えたものを選び、大粒なので、塩分は少し濃いめの22パーセントに。皮も破れていません。

さらに恵子さんに教わった通り、梅酢で紫蘇を3回揉み、赤梅酢で2週間寝かせたそう。

恵子さんは「とっても上手です」と感動。さらにクララさん、寺谷さんからいただいた梅シロップで、梅ジュースも作ったと話します。

実は帰国後、クララさんの梅干し作りに大きな変化が。ブエノスアイレスの日本食材店にお願いをして、提携している日本人の梅農家さんから直接梅を入手できるように。収穫した梅をいち早く塩漬けできるようになり、「“旬を閉じ込める”梅干し作りができるようになりました」とクララさん。

さらに、ニッポンの梅干しを多くの人に知ってもらいたいと、精力的にイベントに参加。

飲食店やスーパーマーケットへの営業活動にも力を入れ、インターネットでの販売も開始しました。

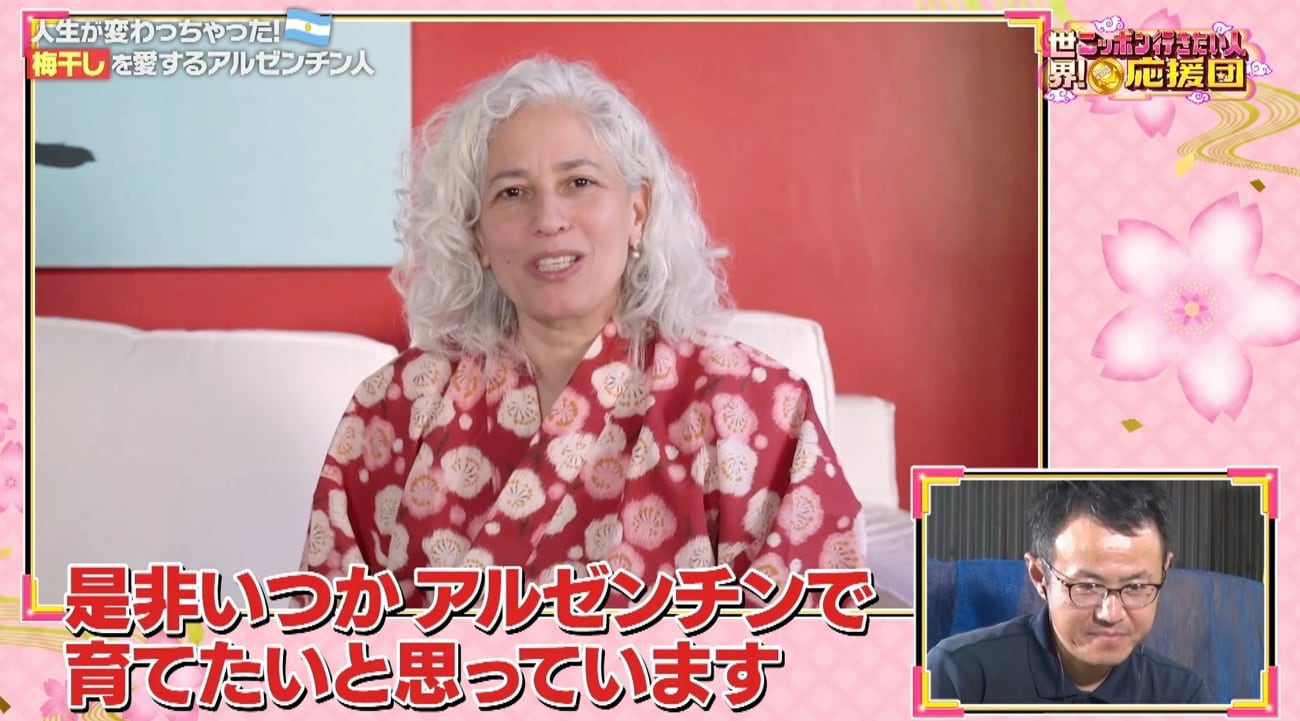

実はクララさん、梅作りから自分で行いたいと、土地の広い郊外にお引っ越し。友人の敷地を借りて、植樹の方法や育て方を猛勉強中です。

この決断に、皆さんビックリ! 岩本さんにいただいた梅の木も、いつかアルゼンチンで育てたいと話します。

ここで、クララさんから届いた赤紫蘇梅干しを、皆さんに試食していただきます。「美味すぎ」(岩本さん)、「これはすごい。美味しいですよ」(寺谷さん)と嬉しい言葉が。

最後にクララさんは、「遠く離れたニッポンにも家族ができたことがとても嬉しいです。ありがとう!」とメッセージを送りました。

クララさんをニッポンにご招待したら、自分の農園を持ち、栽培からすべて自家製の梅干しを作る夢に向かって動き出していました!

月曜夜8時30分からは、「世界!ニッポン行きたい人応援団スペシャル」を放送!

▼“夏の和菓子”を愛するフランス人をご招待!

▼内閣総理大臣賞受賞!奈良の絶品わらび餅を学ぶ!

▼スティーブ・ジョブズも愛した赤坂の名店で連日完売の夏の和菓子が登場

▼天の川が手のひらサイズに!?涼やかな錦玉羹作りに挑戦

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。