番組史上最大級の進化!盆栽鉢の巨匠に弟子入りしたティベリオさんの今を追跡:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分)。

今回は、イタリアからティベリオさんの初来日の様子をお送りします。

【動画】番組史上最大級の進化!盆栽鉢の巨匠に弟子入りしたティベリオさんの今を追跡

紹介するのは、イタリア在住の「盆栽鉢」を愛するティベリオさん。

1000年以上前に、盆栽とともに広まった「盆栽鉢」。そもそも盆栽は、植物と鉢を合わせて評価するもので、美しく価値のある植物には相応の高価な盆栽鉢が使われます。なんと、一つ2000万円するものも!

一般的な陶器との違いは、風雨に強く凍らない丈夫さ。底に排水口があり、植物の根に酸素を供給し、過剰な水分を排出できるようになっているのが大きな特徴です。

20代でイタリアの盆栽教室に通い、盆栽を作り上げてきたティベリオさんは、ある時、気に入った盆栽鉢が見つからず、自作することに。40代になって、独学で盆栽鉢を作り始めました。

作り方を見せてもらうと、まず、土に水を混ぜて粘土状に。機械に入れ、圧力をかけて水分を取り除きます。使っている機械は、陶器工場から壊れたものをもらって、ティベリオさんが直しました。

次に使うのは、廃材のパーツを組み合わせて作ったろくろ。体重をかけて、粘土の空気を抜きながら厚さを一定にします。中心を1センチ、外側を3.5センチほどにすると、割れづらく、強度のある盆栽鉢に。

底に水を出す穴を開けて脚を取り付けたら、盆栽鉢に模様を施します。これを中古の電気窯で、2日間高温で焼き上げたら完成です。

出来上がったのは、花びらのような形の木瓜式鉢。きれいに仕上がっているように見えますが、「独学で10年ほど経って、私は今、停滞中です」とティベリオさん。次のステップに進むため、盆栽鉢職人が多い、ニッポンの常滑に行きたいと願っています。

病気の長男を看病していたため、ニッポンには一度も行ったことがないティベリオさん。幸い、長男の体調が良くなってきたこともあり、「チャンスがあるならニッポンに行きたい」と話します。

そんなティベリオさんを、ニッポンにご招待! 2年前に初来日を果たしました。

訪れたのは、栃木県日光市の「日光東照宮」で開催された盆栽展「日本宝樹展」。

全国の盆栽家が手がけた大作が並ぶ中、ティベリオさんは盆栽には目もくれず、鉢に夢中!

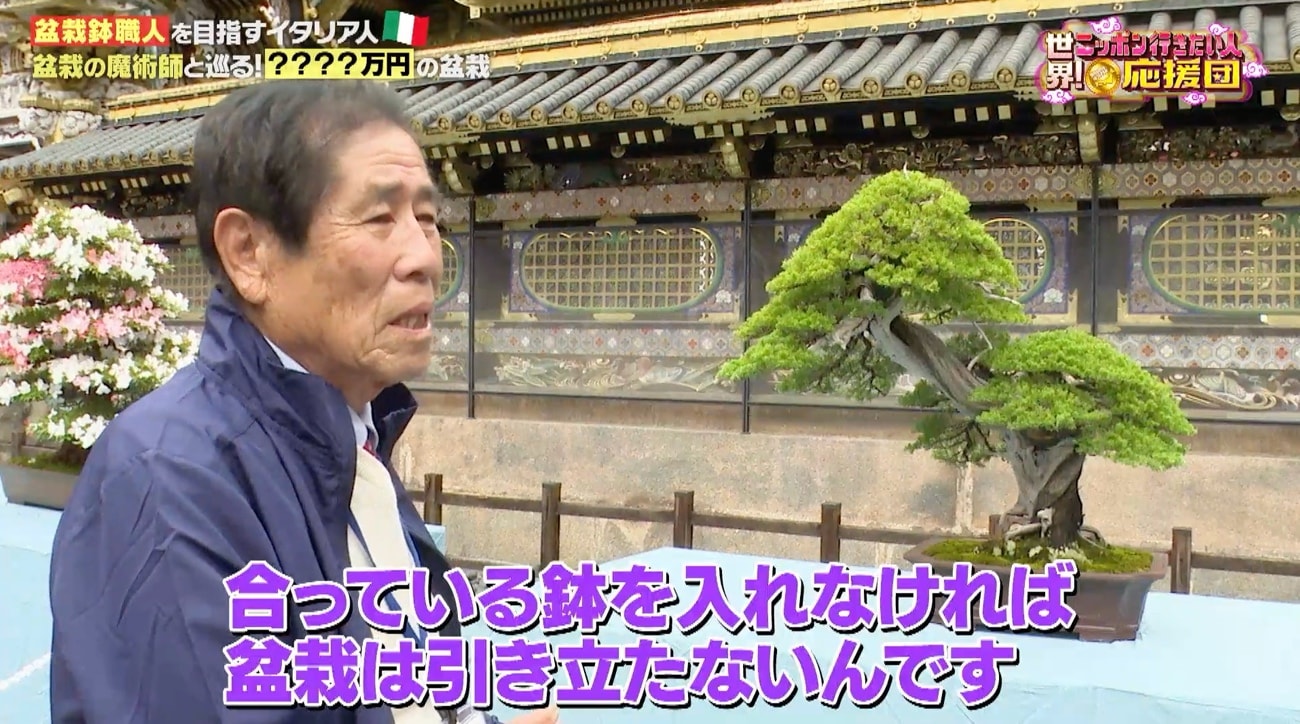

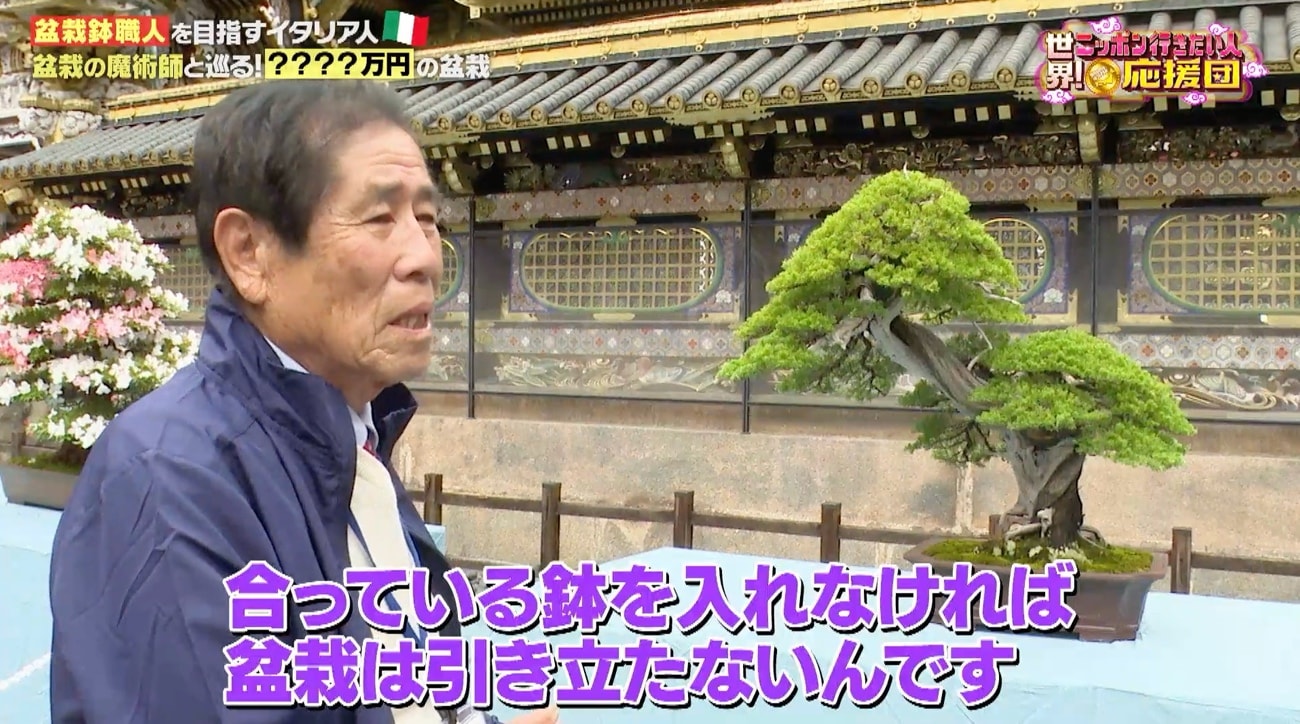

会場では、盆栽家の木村正彦さんに遭遇。文化功労賞や黄綬褒章など数々の栄誉に輝き、世界各国にファンを持つ“盆栽界の魔術師”です。

番組スタッフがティベリオさんのことを伝えると、盆栽展を案内してくださることに。レジェンドとの出会いに、ティベリオさんは感動!

紹介してくださったのは、ヒノキと同じ仲間の植物「真柏」の盆栽。ティベリオさんのために、鉢の説明もしてくださいました。

「額」や「帯」という模様は、鉢によってデザインが異なり、作品の個性に。形も、長方形のものや丸みを帯びたものなど様々。年代物で長く使い込まれたものは価値が上がります。

木村さんによると、盆栽が良くても鉢が合っていなければ、盆栽は引き立たないそう。「バランスが大切なんですね」とティベリオさん。

そんな中、ティベリオさんが目を留めたのは、盆栽鉢作家・中野行山さんの作品。陶歴55年の技で作られる盆栽鉢は、芸術性と実用性に優れ、国内外問わず高く評価されています。ティベリオさんは行山さんに憧れていて、行山さんの鉢が盆栽と合わせて1000万円以上すると聞いて、驚き!

ティベリオさんは、最後に木村さんのサインをいただきました。

突然のお願いにもかかわらず、快く案内してくださった木村さん。85歳になった現在も第一線で活躍。様々なイベントで盆栽の魅力を世界に伝え、次世代の盆栽家育成にも力を入れています。

続いて、ティベリオさんは念願の地・愛知県常滑市へ。平安末期頃に誕生した「古常滑」の産地として知られ、焼き物が主な産業になっています。

憧れの行山さんの窯元も常滑に。ギャラリーを訪れ、作品を前に感動していると、なんと行山さんご本人が登場! 今回、行山さんにティベリオさんの熱意を伝えたところ、快く受け入れてくださいました。

行山さんが行う「タタラ作り」は、板状の粘土を組み上げていく成形技法。通常は、型に沿って粘土を貼り付けていきますが、行山さんは型を一切使わずに作る第一人者です。

タタラ作りで作ったティベリオさんの盆栽鉢を見ていただくと、柔らかいイメージの盆栽を入れる鉢としては、形状が鋭すぎると指摘が。また、底の周りに角があると水が溜まり、水捌けが悪くなる要因にも。底をなだらかにすることで水捌けが良くなるそう。

改善方法を教えていただく前に、京都の大徳寺へ向かいます。行山さんが紹介してくださったのは、キャリア51年の盆栽家・森前誠二さん。日光山輪王寺の作庭師を務めた「植七」の18代目です。大徳寺内にある芳春院の盆栽庭園の管理も任されているそうで、案内していただくことに。

国宝級の盆栽が並ぶ中、行山さんの盆栽鉢も。入っているのは、幹が黒松、枝が五葉松という、二つの樹種が混ざり合う奇跡の名木。あまりに大きく入れる鉢がないため、行山さんが作ったそうで、「手作りの鉢では、戦後これ以上大きいものはないと思います」(森前さん)。

行山さんの鉢は大きさだけでなく、強度も優れています。実は、鉢が薄いほど水捌けがよくなり、盆栽にとって最適な環境になるのですが、薄すぎると根の圧力に負けて割れてしまうことも。また冬場は、土の中の水分が凍り、膨張して割れる「凍割れ」も起きやすくなります。

強度の他、手作りということも重要なポイントで、「先生の鉢を、曲がり真っ直ぐって言うんですよ」と森前さん。工場で作る定規で測ったような鉢に比べ、手作りの鉢は盆栽を生かしてくれるといいます。

さらに行山さんは、作った鉢に盆栽を入れて時間の経過を見てくれるそうで、「盆栽を入れるために作る、用の美を絶対に失わない」と森前さん。ティベリオさんに、「盆栽を愛しながら鉢を作る、これを先生のところで学んでくれたら」と話します。

盆栽家にとっての鉢の大切さを教えてくださった森前さんは、現在開催中の「大阪・関西万博」にて、盆栽展の企画展示を総合プロデュース。中でも、森前さんが手掛けた1億円の「天帝の松」が大きな話題になっています。

常滑に戻ったティベリオさん、早速、行山さんの窯元で、薄くて丈夫な“曲がり真っ直ぐ”の盆栽鉢の作り方を見せていただくことに。

作るのは、盆栽鉢作りで重要な要素が詰まった、大隅切鉢と呼ばれる形。成形が難しいとされる、横幅78センチ、高さ24センチと最大級のサイズです。

まずは、粘土の準備から。常滑と日本各地の土を混ぜて使用します。配分は長年の経験でたどりついたもので、独特な色合いを引き出し、薄くても丈夫な盆栽鉢に。

使用する前に、1週間以上寝かすことも重要なポイント。焼く時に欠けやヒビ割れが少なくなり、土の中の微生物の働きで粘りが生まれ、成形しやすい粘土になるそう。

この粘土を板状にします。使う道具は長細い木の板。同じ枚数を重ねた束を粘土の両脇に置き、板に沿って針金で粘土をスライス。これを繰り返すと、あっという間に同じ厚さの粘土板が出来上がり! パスタを作る棒で1枚ずつ板を作っていたティベリオさんは、「こんな賢い方法があるなんて…」と感動!

スライスした粘土板は、一旦、乾燥させます。少し硬くすると、組み立てやすくなるそう。

その後は盆栽鉢の型紙を使い、パーツごとにカットして組み立ての工程へ。

普通は型に貼り付けて成形しますが、行山さんは全て手作業。まずは、接着強度を強くするため、底になる粘土板の周りに溝をつけます。接着剤代わりに粘土を溶かした水を塗り、隅と呼ばれる角の部分を接着。接合部分に粘土をつけ足して補強します。

この角の部分は、行山さんに指摘された改善ポイント。指先でなぞり、緩やかに。

続いて、胴と呼ばれる部分を接着。パーツが大きいため、奥さんの栄子さんがサポート。この接地部分も粘土で補強し、胴の歪みを修正して組み立て作業が完了!

次に取り掛かるのは、外縁と呼ばれるフチの部分。粘土を足して厚みをつけたら、オリジナルの道具(板にキリを刺したもの)を水平に動かし、凸凹を平らに。様々なサイズの鉢に対応させるため、たくさん穴が開いています。

他にも様々な道具を駆使して作業を進め、ある程度形ができたところで底に穴を開けます。ここで行山さん、水捌けをよくするため、穴の周りを指で撫でて傾斜をつけていました。「こんな部分にもこだわりがあるなんて…」と驚くティベリオさん。

続いて、脚を付けるために鉢をひっくり返しますが、盆栽鉢の重さは30キロ。板で盆栽鉢を挟んで固定し、栄子さんと息を合わせて裏返します。

厚めの粘土板で形取った脚を接着したら、胴に細工。薄い粘土板を貼り付け、不要な部分を切り抜いて作ります。

仕上げは、外縁を中心にカンナをかけて平らに。最後にフチに丸みをつけますが、そこにも匠の技が! 雨や水やりで溶けた肥料を少しでも食い止めるため、フチを少し盛り上げるのがポイントです。

6日間かけ、角を徹底的に滑らかにした行山さんの盆栽鉢。この後、1週間以上の乾燥期間を経て、焼き上げます。ティベリオさんは「タタラ作りの全てを見せてくださり、本当にありがとうございます」と感謝を伝えました。

翌日。教えていただいた方法で、初めて手作業のみで盆栽鉢作りに挑戦します。

作るのは、盆栽鉢の基本の形「外縁長方鉢」。ティベリオさんがイタリアに帰ってからもタタラ作りができるよう、選んでくださいました。

改善ポイントである柔らかさを出すため、角を少しずつ削って丸みを持たせるティベリオさん。指導を受けながら、数日にわたって作業を進めます。

完成まであと少しというところで、行山さんからサプライズが! ティベリオさんの名前をカタカナで入れた、落款をくださったのです。落款とは、完成の証として押す印のこと。早速、成形中の盆栽鉢に押し、ティベリオさんの名前を刻みました。

4日間かけて成形が終了すると、いよいよ最終工程、窯焼きの作業に入ります。焼き時間は約38時間。一度火をつけたら炎は止めず、窯の温度を調節しながら焼き上がりを待ちます。

火を入れる前は、塩を撒いて清め、「よろしくお願いします」と祈ります。「自然の力にお願いするんだから、それぐらいの気持ちがなければダメ」(行山さん)。ティベリオさんは、「次からは、先生と同じように、焼く前に塩を振ることにします」と話しました。

盆栽鉢は焼く前に最低1週間の乾燥が必要ですが、ティベリオさんはそこまで長期滞在できないため、ここから先の作業を行山さんに託し、帰国することに。

窯焼きは鉢の色味が決まる上、最悪の場合、割れる可能性もある重要な作業。

「どういう風に焼けるかわかりませんが、努力します」と話す行山さんに、「先生の経験と神様の力を信じます」と伝えました。

別れの時。お世話になったお礼を伝え、イタリアのお土産を渡すティベリオさん。炎をモチーフにしたナポリを代表するキャラクター「プルチコルノ」を象ったお守りです。

行山さんからは作務衣をいただき、別れを惜しみました。

帰国から1カ月後、再びティベリオさんのもとへ。行山さんこだわりの窯焼きを、VTRで観てもらいます。

乾燥期間が終了した盆栽鉢は、焼く前に水をつけて表面を磨きます。こうすることで出来上がりの色に差が出るそう。

いよいよ窯で、行山さんが作った作品と一緒に焼き上げます。鉢を置く棚の脇には、積み上げたレンガが。炎が行き渡らない場所が発生してしまうため、レンガで壁を作り、炎の動きをコントロールするのです。

扉を閉めたら、窯の前を掃き掃除。塩でお清めをして窯に点火し、38時間かけて1400℃に。窯のそばには、ティベリオさんがプレゼントしたお守りも。

午後6時、点火から23時間経過。ここから温度を徐々に上げていきますが、温度の上昇スピードを常にチェック。この作業は人に任すことはできないと、行山さんは83歳になった今も、仮眠しながら窯の前で夜を過ごします。

午前3時40分、32時間40分経過したところで、窯の温度は1119℃に。ここで、長い針金を窯の中に入れ、真っ赤に焼けた物体を取り出します。事前に入れた三角形の土を、温度ごとに取り出して色味を確認。「温度を数字だけで判断せず、自分の目で確認することが大切なんですね」とティベリオさん。

火を止め、窯の中でゆっくり冷ますこと2日。いよいよ窯出しの時…仕上がりが気になりますが、ここでサプライズ! なんと焼き上がった盆栽鉢を、イタリアに送ってくださったのです。

渾身の完成品は、目立った損傷もなく、見事な焼き上がり。鋭さがあったフォルムも柔らかくなり、底の部分もなだらかに。落款もくっきりと見えています。

行山さんに教えていただき、技術が格段にアップしたティベリオさん。「やはり世界でNo. 1です。ありがとうございます!」と、行山さんに感謝を伝えます。

あれから2年…ティベリオさんから届いたビデオレターを、行山さんご夫婦のもとへ届けます。

「行山先生、私はあなたから多くのことを学び、帰国後人生が変わりました」とティベリオさん。なんと、ニッポンの盆栽と盆栽鉢についての本を出版したそう。

実は今、イタリアでは盆栽が大ブーム! そんな中、大手出版社が盆栽に関する本を出版。その書き手としてティベリオさんが抜擢されたのです。

ティベリオさんは出版イベントのため、イタリア中を回っているそうで、「より多くの人に盆栽と盆栽鉢の魅力について広めることができている」と話します。「イタリアでそんな本を出すのは素晴らしいことですよ」と行山さん。本には、憧れの行山さんと出会えた感動も書かれています。

ここで、ティベリオさんが和室へ。完成した盆栽鉢を保管する部屋ですが、何も置かれていません。帰国後、100作品以上作りましたが、国内外から注文が入り、完売してしまったそう。大きいものは、なんと2000ユーロ(約34万円)の値が付いたといいます。

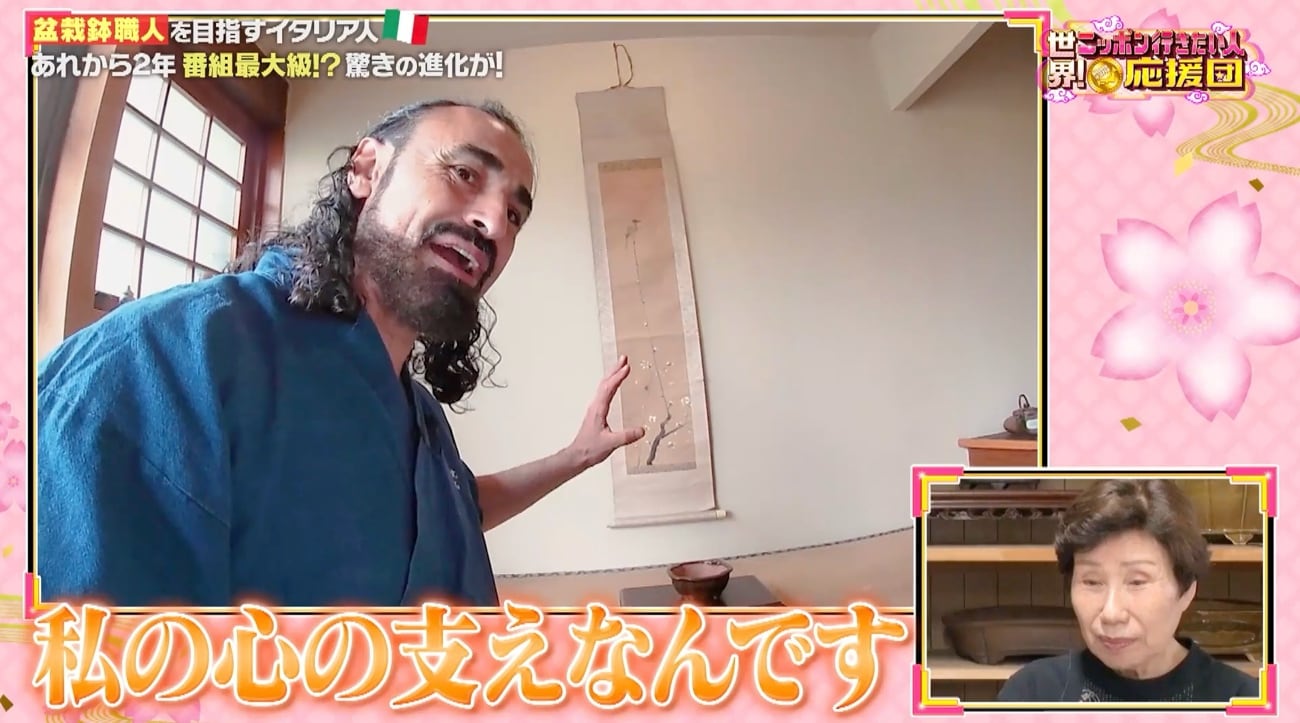

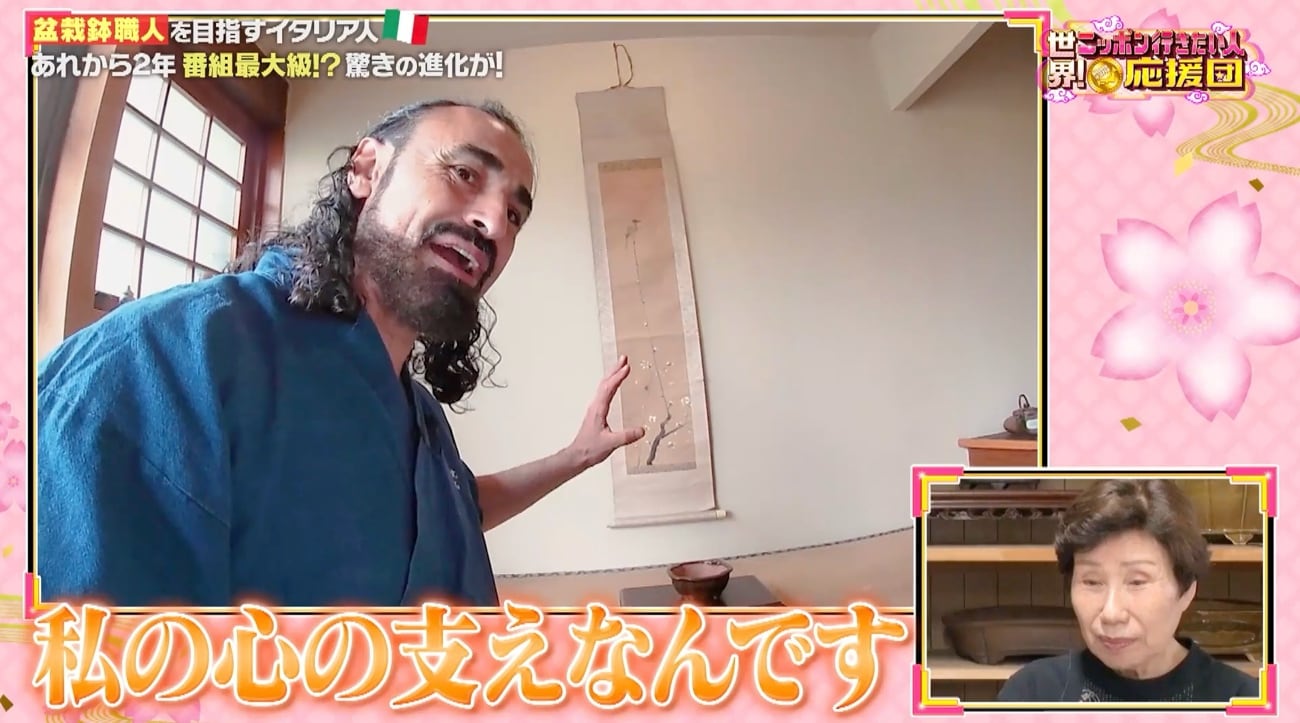

そんな中、一つだけ残しているのが、行山さんの盆栽鉢。お別れの際、プレゼントしてくださったのです。「これを毎日眺めては研究し、手本にしています。そしてこの盆栽鉢から先生の情熱をもらっています。私の心の支えです」。行山さんも「本当にありがたいことです」と伝えます。

お次は、来年販売予定の盆栽鉢を150ほど寝かせている工房へ。帰国後、ティベリオさんは行山さんから習った様々なテクニックを実践。いくつもの道具を自作し、少しでも行山さんの盆栽鉢に近づけようと努力を重ねてきました。カンナも使えるようになり、窯焼きの前に塩でお清めもしています。

そして、行山さんご夫婦に、進化したティベリオさんの最新作を実際に見ていただきます。

イタリアから届いた、ティベリオさんの盆栽鉢。行山さんからは「すごく上手に作っている」と嬉しい言葉が。内側は、水捌けが良くなるよう滑らかなカーブに。外縁は肥料があふれないよう少し盛り上がりを付けており、行山さんの教えが忠実に守られています。

ここで、ティベリオさんと行山さんを中継で繋ぎます。自宅から車を走らせること1時間…サレルノの街が見える丘にやってきました。実は昨年、この丘を購入。サッカーコート約3面分という広大な敷地を、1年かけて自ら草木を刈り、平地に。この丘の土は盆栽鉢に向いており、1300℃の高熱にも耐え、とても良い色になるとか。

さらにもう一つ、この丘を買った理由がありました。イタリア人が盆栽を身近に感じられる、入場無料の日本庭園を作りたいそう。ニッポンで多くのことを学んだティベリオさんは、巨大な日本庭園を造園することで、恩返しになると考えたのです。

「この庭が出来上がったら、盆栽鉢を飾るスペースも作ります。一番良い場所に先生の作品をおかせてください」とお願いをすると、行山さんは「わかりました」と快諾してくださいました。

「私はこれからも盆栽鉢を作り続けます。先生から教わったことを胸に、今後は内側も美しく仕上げるとお約束します」と意気込みを伝えるティベリオさん。行山さんは「これからも頑張れ! 頑張れ! 頑張れ!」とエールを送ってくださいました。

ティベリオさんをニッポンにご招待したら、盆栽鉢の魅力をイタリアに広め、行山さんの作品を飾る大きな日本庭園を造る夢に向かって走り出していました!

月曜夜8時54分からは、「ニッポン行きたい人応援団」を放送!

●夏バテや熱中症対策に欠かせない日本の伝統食品“梅干し”に、12年間ハマり続けているアルゼンチン人のクララさん。梅の収穫量が60年連続全国1位の和歌山で、100年以上続く栽培の秘訣を学ぶ。

さらに、3個で1080円というプレミアムダイヤモンド梅の工房へ! 究極の味わいの梅干しに加工する驚きの製法とは? そして2年後、クララさんの梅干し作りは大きな進化を遂げていた。

今回は、イタリアからティベリオさんの初来日の様子をお送りします。

【動画】番組史上最大級の進化!盆栽鉢の巨匠に弟子入りしたティベリオさんの今を追跡

ニッポンを代表する盆栽鉢作家が匠の技を伝授

紹介するのは、イタリア在住の「盆栽鉢」を愛するティベリオさん。

1000年以上前に、盆栽とともに広まった「盆栽鉢」。そもそも盆栽は、植物と鉢を合わせて評価するもので、美しく価値のある植物には相応の高価な盆栽鉢が使われます。なんと、一つ2000万円するものも!

一般的な陶器との違いは、風雨に強く凍らない丈夫さ。底に排水口があり、植物の根に酸素を供給し、過剰な水分を排出できるようになっているのが大きな特徴です。

20代でイタリアの盆栽教室に通い、盆栽を作り上げてきたティベリオさんは、ある時、気に入った盆栽鉢が見つからず、自作することに。40代になって、独学で盆栽鉢を作り始めました。

作り方を見せてもらうと、まず、土に水を混ぜて粘土状に。機械に入れ、圧力をかけて水分を取り除きます。使っている機械は、陶器工場から壊れたものをもらって、ティベリオさんが直しました。

次に使うのは、廃材のパーツを組み合わせて作ったろくろ。体重をかけて、粘土の空気を抜きながら厚さを一定にします。中心を1センチ、外側を3.5センチほどにすると、割れづらく、強度のある盆栽鉢に。

底に水を出す穴を開けて脚を取り付けたら、盆栽鉢に模様を施します。これを中古の電気窯で、2日間高温で焼き上げたら完成です。

出来上がったのは、花びらのような形の木瓜式鉢。きれいに仕上がっているように見えますが、「独学で10年ほど経って、私は今、停滞中です」とティベリオさん。次のステップに進むため、盆栽鉢職人が多い、ニッポンの常滑に行きたいと願っています。

病気の長男を看病していたため、ニッポンには一度も行ったことがないティベリオさん。幸い、長男の体調が良くなってきたこともあり、「チャンスがあるならニッポンに行きたい」と話します。

そんなティベリオさんを、ニッポンにご招待! 2年前に初来日を果たしました。

訪れたのは、栃木県日光市の「日光東照宮」で開催された盆栽展「日本宝樹展」。

全国の盆栽家が手がけた大作が並ぶ中、ティベリオさんは盆栽には目もくれず、鉢に夢中!

会場では、盆栽家の木村正彦さんに遭遇。文化功労賞や黄綬褒章など数々の栄誉に輝き、世界各国にファンを持つ“盆栽界の魔術師”です。

番組スタッフがティベリオさんのことを伝えると、盆栽展を案内してくださることに。レジェンドとの出会いに、ティベリオさんは感動!

紹介してくださったのは、ヒノキと同じ仲間の植物「真柏」の盆栽。ティベリオさんのために、鉢の説明もしてくださいました。

「額」や「帯」という模様は、鉢によってデザインが異なり、作品の個性に。形も、長方形のものや丸みを帯びたものなど様々。年代物で長く使い込まれたものは価値が上がります。

木村さんによると、盆栽が良くても鉢が合っていなければ、盆栽は引き立たないそう。「バランスが大切なんですね」とティベリオさん。

そんな中、ティベリオさんが目を留めたのは、盆栽鉢作家・中野行山さんの作品。陶歴55年の技で作られる盆栽鉢は、芸術性と実用性に優れ、国内外問わず高く評価されています。ティベリオさんは行山さんに憧れていて、行山さんの鉢が盆栽と合わせて1000万円以上すると聞いて、驚き!

ティベリオさんは、最後に木村さんのサインをいただきました。

突然のお願いにもかかわらず、快く案内してくださった木村さん。85歳になった現在も第一線で活躍。様々なイベントで盆栽の魅力を世界に伝え、次世代の盆栽家育成にも力を入れています。

続いて、ティベリオさんは念願の地・愛知県常滑市へ。平安末期頃に誕生した「古常滑」の産地として知られ、焼き物が主な産業になっています。

憧れの行山さんの窯元も常滑に。ギャラリーを訪れ、作品を前に感動していると、なんと行山さんご本人が登場! 今回、行山さんにティベリオさんの熱意を伝えたところ、快く受け入れてくださいました。

行山さんが行う「タタラ作り」は、板状の粘土を組み上げていく成形技法。通常は、型に沿って粘土を貼り付けていきますが、行山さんは型を一切使わずに作る第一人者です。

タタラ作りで作ったティベリオさんの盆栽鉢を見ていただくと、柔らかいイメージの盆栽を入れる鉢としては、形状が鋭すぎると指摘が。また、底の周りに角があると水が溜まり、水捌けが悪くなる要因にも。底をなだらかにすることで水捌けが良くなるそう。

改善方法を教えていただく前に、京都の大徳寺へ向かいます。行山さんが紹介してくださったのは、キャリア51年の盆栽家・森前誠二さん。日光山輪王寺の作庭師を務めた「植七」の18代目です。大徳寺内にある芳春院の盆栽庭園の管理も任されているそうで、案内していただくことに。

国宝級の盆栽が並ぶ中、行山さんの盆栽鉢も。入っているのは、幹が黒松、枝が五葉松という、二つの樹種が混ざり合う奇跡の名木。あまりに大きく入れる鉢がないため、行山さんが作ったそうで、「手作りの鉢では、戦後これ以上大きいものはないと思います」(森前さん)。

行山さんの鉢は大きさだけでなく、強度も優れています。実は、鉢が薄いほど水捌けがよくなり、盆栽にとって最適な環境になるのですが、薄すぎると根の圧力に負けて割れてしまうことも。また冬場は、土の中の水分が凍り、膨張して割れる「凍割れ」も起きやすくなります。

強度の他、手作りということも重要なポイントで、「先生の鉢を、曲がり真っ直ぐって言うんですよ」と森前さん。工場で作る定規で測ったような鉢に比べ、手作りの鉢は盆栽を生かしてくれるといいます。

さらに行山さんは、作った鉢に盆栽を入れて時間の経過を見てくれるそうで、「盆栽を入れるために作る、用の美を絶対に失わない」と森前さん。ティベリオさんに、「盆栽を愛しながら鉢を作る、これを先生のところで学んでくれたら」と話します。

盆栽家にとっての鉢の大切さを教えてくださった森前さんは、現在開催中の「大阪・関西万博」にて、盆栽展の企画展示を総合プロデュース。中でも、森前さんが手掛けた1億円の「天帝の松」が大きな話題になっています。

常滑に戻ったティベリオさん、早速、行山さんの窯元で、薄くて丈夫な“曲がり真っ直ぐ”の盆栽鉢の作り方を見せていただくことに。

作るのは、盆栽鉢作りで重要な要素が詰まった、大隅切鉢と呼ばれる形。成形が難しいとされる、横幅78センチ、高さ24センチと最大級のサイズです。

まずは、粘土の準備から。常滑と日本各地の土を混ぜて使用します。配分は長年の経験でたどりついたもので、独特な色合いを引き出し、薄くても丈夫な盆栽鉢に。

使用する前に、1週間以上寝かすことも重要なポイント。焼く時に欠けやヒビ割れが少なくなり、土の中の微生物の働きで粘りが生まれ、成形しやすい粘土になるそう。

この粘土を板状にします。使う道具は長細い木の板。同じ枚数を重ねた束を粘土の両脇に置き、板に沿って針金で粘土をスライス。これを繰り返すと、あっという間に同じ厚さの粘土板が出来上がり! パスタを作る棒で1枚ずつ板を作っていたティベリオさんは、「こんな賢い方法があるなんて…」と感動!

スライスした粘土板は、一旦、乾燥させます。少し硬くすると、組み立てやすくなるそう。

その後は盆栽鉢の型紙を使い、パーツごとにカットして組み立ての工程へ。

普通は型に貼り付けて成形しますが、行山さんは全て手作業。まずは、接着強度を強くするため、底になる粘土板の周りに溝をつけます。接着剤代わりに粘土を溶かした水を塗り、隅と呼ばれる角の部分を接着。接合部分に粘土をつけ足して補強します。

この角の部分は、行山さんに指摘された改善ポイント。指先でなぞり、緩やかに。

続いて、胴と呼ばれる部分を接着。パーツが大きいため、奥さんの栄子さんがサポート。この接地部分も粘土で補強し、胴の歪みを修正して組み立て作業が完了!

次に取り掛かるのは、外縁と呼ばれるフチの部分。粘土を足して厚みをつけたら、オリジナルの道具(板にキリを刺したもの)を水平に動かし、凸凹を平らに。様々なサイズの鉢に対応させるため、たくさん穴が開いています。

他にも様々な道具を駆使して作業を進め、ある程度形ができたところで底に穴を開けます。ここで行山さん、水捌けをよくするため、穴の周りを指で撫でて傾斜をつけていました。「こんな部分にもこだわりがあるなんて…」と驚くティベリオさん。

続いて、脚を付けるために鉢をひっくり返しますが、盆栽鉢の重さは30キロ。板で盆栽鉢を挟んで固定し、栄子さんと息を合わせて裏返します。

厚めの粘土板で形取った脚を接着したら、胴に細工。薄い粘土板を貼り付け、不要な部分を切り抜いて作ります。

仕上げは、外縁を中心にカンナをかけて平らに。最後にフチに丸みをつけますが、そこにも匠の技が! 雨や水やりで溶けた肥料を少しでも食い止めるため、フチを少し盛り上げるのがポイントです。

6日間かけ、角を徹底的に滑らかにした行山さんの盆栽鉢。この後、1週間以上の乾燥期間を経て、焼き上げます。ティベリオさんは「タタラ作りの全てを見せてくださり、本当にありがとうございます」と感謝を伝えました。

手作りの盆栽鉢作りに挑戦!

翌日。教えていただいた方法で、初めて手作業のみで盆栽鉢作りに挑戦します。

作るのは、盆栽鉢の基本の形「外縁長方鉢」。ティベリオさんがイタリアに帰ってからもタタラ作りができるよう、選んでくださいました。

改善ポイントである柔らかさを出すため、角を少しずつ削って丸みを持たせるティベリオさん。指導を受けながら、数日にわたって作業を進めます。

完成まであと少しというところで、行山さんからサプライズが! ティベリオさんの名前をカタカナで入れた、落款をくださったのです。落款とは、完成の証として押す印のこと。早速、成形中の盆栽鉢に押し、ティベリオさんの名前を刻みました。

4日間かけて成形が終了すると、いよいよ最終工程、窯焼きの作業に入ります。焼き時間は約38時間。一度火をつけたら炎は止めず、窯の温度を調節しながら焼き上がりを待ちます。

火を入れる前は、塩を撒いて清め、「よろしくお願いします」と祈ります。「自然の力にお願いするんだから、それぐらいの気持ちがなければダメ」(行山さん)。ティベリオさんは、「次からは、先生と同じように、焼く前に塩を振ることにします」と話しました。

盆栽鉢は焼く前に最低1週間の乾燥が必要ですが、ティベリオさんはそこまで長期滞在できないため、ここから先の作業を行山さんに託し、帰国することに。

窯焼きは鉢の色味が決まる上、最悪の場合、割れる可能性もある重要な作業。

「どういう風に焼けるかわかりませんが、努力します」と話す行山さんに、「先生の経験と神様の力を信じます」と伝えました。

別れの時。お世話になったお礼を伝え、イタリアのお土産を渡すティベリオさん。炎をモチーフにしたナポリを代表するキャラクター「プルチコルノ」を象ったお守りです。

行山さんからは作務衣をいただき、別れを惜しみました。

驚きの進化!ティベリオさんの壮大な夢とは?

帰国から1カ月後、再びティベリオさんのもとへ。行山さんこだわりの窯焼きを、VTRで観てもらいます。

乾燥期間が終了した盆栽鉢は、焼く前に水をつけて表面を磨きます。こうすることで出来上がりの色に差が出るそう。

いよいよ窯で、行山さんが作った作品と一緒に焼き上げます。鉢を置く棚の脇には、積み上げたレンガが。炎が行き渡らない場所が発生してしまうため、レンガで壁を作り、炎の動きをコントロールするのです。

扉を閉めたら、窯の前を掃き掃除。塩でお清めをして窯に点火し、38時間かけて1400℃に。窯のそばには、ティベリオさんがプレゼントしたお守りも。

午後6時、点火から23時間経過。ここから温度を徐々に上げていきますが、温度の上昇スピードを常にチェック。この作業は人に任すことはできないと、行山さんは83歳になった今も、仮眠しながら窯の前で夜を過ごします。

午前3時40分、32時間40分経過したところで、窯の温度は1119℃に。ここで、長い針金を窯の中に入れ、真っ赤に焼けた物体を取り出します。事前に入れた三角形の土を、温度ごとに取り出して色味を確認。「温度を数字だけで判断せず、自分の目で確認することが大切なんですね」とティベリオさん。

火を止め、窯の中でゆっくり冷ますこと2日。いよいよ窯出しの時…仕上がりが気になりますが、ここでサプライズ! なんと焼き上がった盆栽鉢を、イタリアに送ってくださったのです。

渾身の完成品は、目立った損傷もなく、見事な焼き上がり。鋭さがあったフォルムも柔らかくなり、底の部分もなだらかに。落款もくっきりと見えています。

行山さんに教えていただき、技術が格段にアップしたティベリオさん。「やはり世界でNo. 1です。ありがとうございます!」と、行山さんに感謝を伝えます。

あれから2年…ティベリオさんから届いたビデオレターを、行山さんご夫婦のもとへ届けます。

「行山先生、私はあなたから多くのことを学び、帰国後人生が変わりました」とティベリオさん。なんと、ニッポンの盆栽と盆栽鉢についての本を出版したそう。

実は今、イタリアでは盆栽が大ブーム! そんな中、大手出版社が盆栽に関する本を出版。その書き手としてティベリオさんが抜擢されたのです。

ティベリオさんは出版イベントのため、イタリア中を回っているそうで、「より多くの人に盆栽と盆栽鉢の魅力について広めることができている」と話します。「イタリアでそんな本を出すのは素晴らしいことですよ」と行山さん。本には、憧れの行山さんと出会えた感動も書かれています。

ここで、ティベリオさんが和室へ。完成した盆栽鉢を保管する部屋ですが、何も置かれていません。帰国後、100作品以上作りましたが、国内外から注文が入り、完売してしまったそう。大きいものは、なんと2000ユーロ(約34万円)の値が付いたといいます。

そんな中、一つだけ残しているのが、行山さんの盆栽鉢。お別れの際、プレゼントしてくださったのです。「これを毎日眺めては研究し、手本にしています。そしてこの盆栽鉢から先生の情熱をもらっています。私の心の支えです」。行山さんも「本当にありがたいことです」と伝えます。

お次は、来年販売予定の盆栽鉢を150ほど寝かせている工房へ。帰国後、ティベリオさんは行山さんから習った様々なテクニックを実践。いくつもの道具を自作し、少しでも行山さんの盆栽鉢に近づけようと努力を重ねてきました。カンナも使えるようになり、窯焼きの前に塩でお清めもしています。

そして、行山さんご夫婦に、進化したティベリオさんの最新作を実際に見ていただきます。

イタリアから届いた、ティベリオさんの盆栽鉢。行山さんからは「すごく上手に作っている」と嬉しい言葉が。内側は、水捌けが良くなるよう滑らかなカーブに。外縁は肥料があふれないよう少し盛り上がりを付けており、行山さんの教えが忠実に守られています。

ここで、ティベリオさんと行山さんを中継で繋ぎます。自宅から車を走らせること1時間…サレルノの街が見える丘にやってきました。実は昨年、この丘を購入。サッカーコート約3面分という広大な敷地を、1年かけて自ら草木を刈り、平地に。この丘の土は盆栽鉢に向いており、1300℃の高熱にも耐え、とても良い色になるとか。

さらにもう一つ、この丘を買った理由がありました。イタリア人が盆栽を身近に感じられる、入場無料の日本庭園を作りたいそう。ニッポンで多くのことを学んだティベリオさんは、巨大な日本庭園を造園することで、恩返しになると考えたのです。

「この庭が出来上がったら、盆栽鉢を飾るスペースも作ります。一番良い場所に先生の作品をおかせてください」とお願いをすると、行山さんは「わかりました」と快諾してくださいました。

「私はこれからも盆栽鉢を作り続けます。先生から教わったことを胸に、今後は内側も美しく仕上げるとお約束します」と意気込みを伝えるティベリオさん。行山さんは「これからも頑張れ! 頑張れ! 頑張れ!」とエールを送ってくださいました。

ティベリオさんをニッポンにご招待したら、盆栽鉢の魅力をイタリアに広め、行山さんの作品を飾る大きな日本庭園を造る夢に向かって走り出していました!

月曜夜8時54分からは、「ニッポン行きたい人応援団」を放送!

●夏バテや熱中症対策に欠かせない日本の伝統食品“梅干し”に、12年間ハマり続けているアルゼンチン人のクララさん。梅の収穫量が60年連続全国1位の和歌山で、100年以上続く栽培の秘訣を学ぶ。

さらに、3個で1080円というプレミアムダイヤモンド梅の工房へ! 究極の味わいの梅干しに加工する驚きの製法とは? そして2年後、クララさんの梅干し作りは大きな進化を遂げていた。

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。