消えそうで消えない「かな入力」今もキーボードに搭載され続けるワケ

イチオシスト

イチオシスト

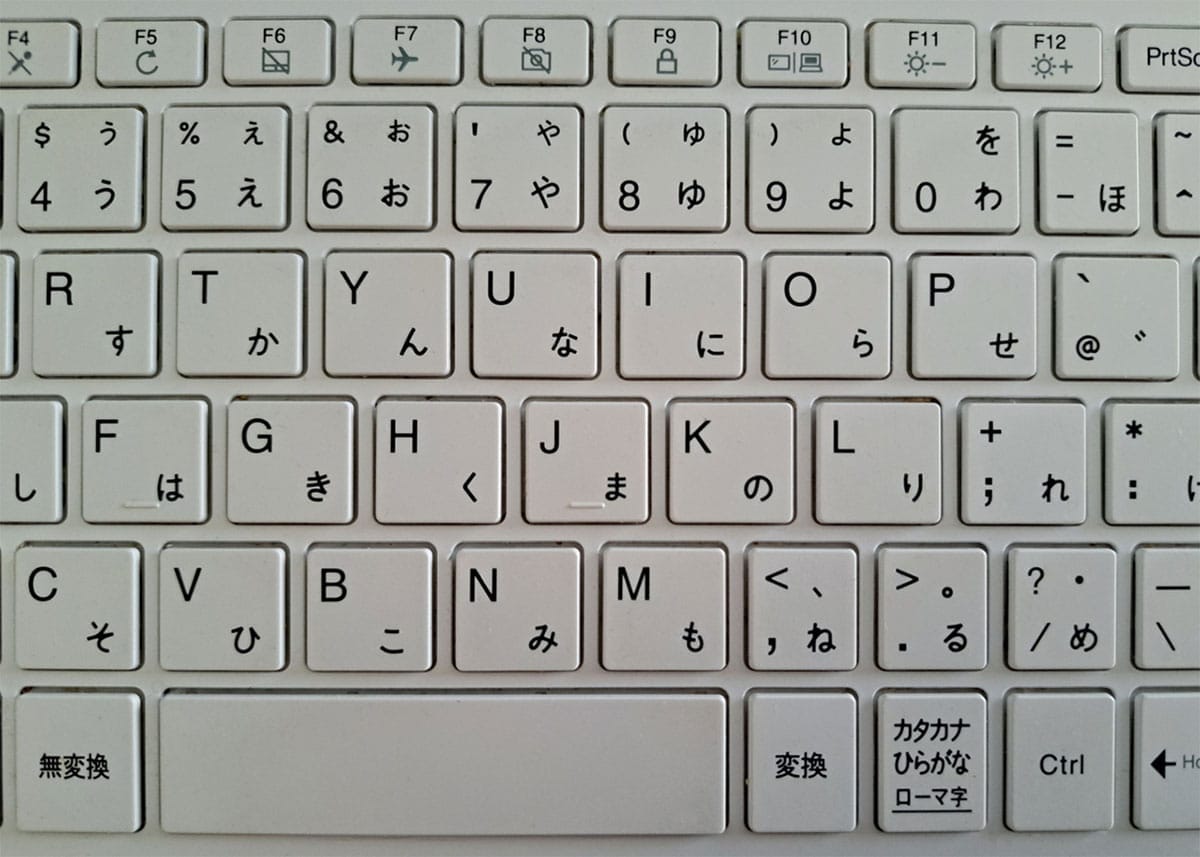

パソコンのキーボードで文字を打つとき、ほとんどの人がローマ字入力を使っているでしょう。しかし、基本的に日本向けに発売されているキーボードには今もアルファベットだけではなく、「かな表記」が残っています。

ほとんどの人がローマ字入力をしているにもかかわらず、なぜ今もキーボードに「かな入力」が残り続けているのでしょうか。その理由を具体的に見ていきましょう。

「かな入力」が主役だった時代

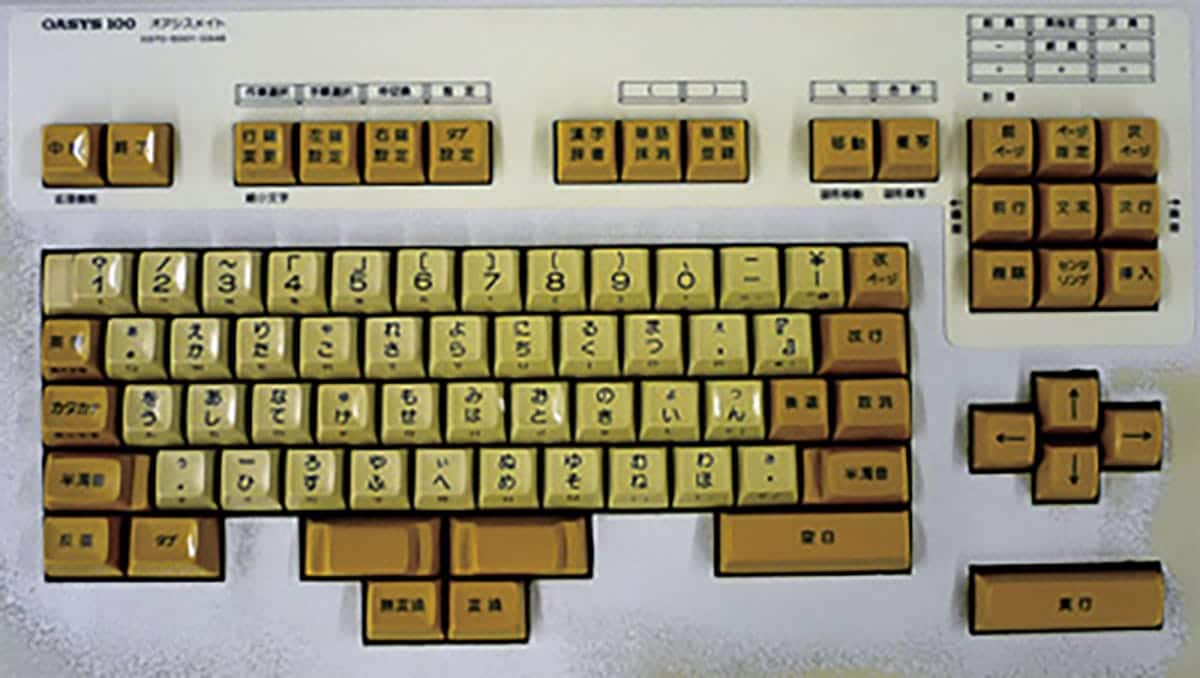

今でこそ少数派の「かな入力」ですが、かつては日本語をデジタルで扱うための、正統かつ唯一無二の主役でした。かな入力の登場は1978年。株式会社東芝(当時、東京芝浦電気)が、世界初の日本語ワードプロセッサ「JW-10」を発表した瞬間です。それまで、日本語の文書作成は手書きか、膨大な数の活字を拾い集める和文タイプライターに頼るしかありませんでした。

JW-10が搭載していた変換性能は、単に「かな」を「漢字」に置き換えるだけの単純な仕組みではありませんでした。日本語の文法や単語の繋がりをシステムに教え込み、文脈をある程度「理解」して、同音異義語のなかからもっとも適切と思われる候補を提示する、という画期的な機能を実現したのです。

たとえば、「ウラニワニニワトリ」という入力を「裏庭に鶏」と正しく変換することが可能でした(※注:文節指定や文章の前後関係や使用頻度によっても変換の精度は異なります)。

かな入力が受け入れられた理由は?

かな入力が定着した理由には、まず70年代末~80年代当時のユーザー層です。ワープロを導入するような職場で働く人々の大半は、英文タイプライターの経験などなく、アルファベットが並ぶQWERTY配列に全く馴染みがありませんでした。

そのため、もっとも直感的で分かりやすいのは、キーボードに刻印された「あ」や「い」といったひらがなを見ながら、そのまま打ち込んでいく方法。日本語母語話者にも比較的直感的でした。

また規格としての正統性も挙げられるでしょう。キーボードの文字配列は日本工業規格(JIS)によって定められており、そこには当然のようにひらがな配列(JISかな配列)が含まれていました。物理的なキーボードがこの規格に準拠して製造される以上、ソフトウェアがそれに対応した入力方式を提供するのは当然だったといえるでしょう。

パソコンの普及と「ローマ字入力」の台頭

最大の転換点は、文書作成の主役が「ワープロ専用機」から「パーソナルコンピュータ(PC)」へと移行したことでした。1980年代、ワープロ専用機は価格競争によって徐々に低価格化し、一時は10万円を切るモデルも登場、市場は活況を呈していました。しかし、その一方でPCもまた、驚異的なスピードで性能を向上させ、価格を下げていました。

ワープロ専用機が「日本語文書を作成する」という単一の機能に特化していたのに対し、PCは表計算、データベース、グラフィック、そして後にはインターネット接続と、多彩な機能を提供できる「万能機」でした。1980年代後半から90年代初頭にかけて、企業や個人は、より多機能で将来性のあるPCを選択するようになります。

ローマ字入力の学習コストの小ささ

いわゆる「ワープロ」の時代には「親指シフト」に代表されるキーボード配列も一定の支持を得ていました。

かな入力や親指シフトなどが一定の支持を得ていたことから、日本語入力に特化したキーボード配列や入力方法を求める声は70年代~90年代頃までは小さなものではなかったといえるでしょう。

しかし、パソコン普及に伴って、QWERTY配列のキーボードでローマ字入力を行うことが次第に定着していきます。その理由には「学習コストの小ささ」が挙げられます。

ローマ字入力で覚えるべき基本キーはアルファベットの26個だけです。一方、JISかな配列では、ひらがな46文字に加えて濁点、半濁点、拗音(「ゃ」「ゅ」「ょ」など)のキー配置を覚えなければならず、学習のハードルが格段に高かったのです。初心者にとって、より少ない労力で始められるローマ字入力が魅力的に映ったのは当然でした。

この学習コストの低さは、教育現場の選択にも影響を与えました。学校のコンピュータ教育でタイピングを教える際、限られた時間のなかで生徒に習得させるには、より簡単なローマ字入力が都合が良かったのです。ここでローマ字入力を学んだ世代が社会に出ることで、その流れはさらに加速していきました。

かな入力はなぜ今もPCに搭載されているのか?

「かな入力」が持つ最大のアドバンテージは、その圧倒的な打鍵効率です。日本語の構造上、ほとんどの音は1〜2文字のローマ字で表現されます(例:「か」→KA、「し」→SHI、「ちゃ」→CHA)。これに対し、かな入力は基本的に「1音1打鍵」で入力が完了します。

2020年度情報処理学会関西支部支部大会で発表された論文「かな入力再考」によると、米津玄師さんの代表曲「Lemon」の歌詞を入力した際の打鍵数はローマ字入力が「1098回」なのに対し、かな入力は「660回」だったとのこと。つまり、かな入力はローマ字入力と比べて打鍵数が60%で済みます。

物理キーボードおよびJIS規格との整合性も無視できない

日本国内で正規に販売されているPCのほとんどは、JIS(日本産業規格)に準拠したキーボードを搭載しています。そして、その規格にはひらがなの刻印が含まれています。ユーザーが手にする物理的なデバイスに「あ」と書かれている以上、OSがそのキーを押した際に「あ」と入力できる機能を提供するのは、当然のことだといえるでしょう。

少数派のニーズにも応える「パソコン」の責任

少数派ながら、現在も「かな入力」派は確かに存在します。たとえば自民党の河野太郎衆院議員は2024年1月29日に自身のXで「今日講演していたら、参加者全員がパソコンでメモでした。ところが聞いてみたら全員がローマ字入力。カナ入力の方が明らかに速いのに」とぼやきつつ、ローマ字入力派かかな入力派かを問うアンケートを実施しました。

アンケートには495,413票が集まり、結果は94.8%がローマ字入力派。かな入力派はわずか5.2%でした。

パソコンは、現在では専門職に限らず、多くの人にとって欠かせない道具となっています。そのため、「多数派のやり方だけが正解」と決めつけには慎重であるべきです。ローマ字入力は多くの方にとって使いやすい方法ですが、手や指の使いやすさや、これまでの習慣、あるいは個人の好みによって、最適な入力方法は人それぞれ異なります。

OSが「かな入力」という選択肢を維持しているのは、利用者が自分に合った方法を自由に選べるよう配慮されているためです。多数派の利便性を追求しながらも、少数派のニーズにも応えることで、すべてのユーザーを受け入れる柔軟性が感じられます。キーボードにひらがなが刻まれている仕様も、このような多様性への配慮の表れといえるでしょう。

今後、AIによる音声入力や予測変換技術が進化し、キーボードとのかかわり方も変化していくことが考えられます。しかし、どの手段で自身の思考をパソコンに伝えるかを自分で選べる自由や、その選択できる実感は、今後も変わらず重要な価値として残り続けます。かな入力の選択肢が存在し続けていることは、さまざまな価値観や使い方を大切にする姿勢が今も維持されている証しといえるかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。