創造主の脳内に浸る唯一無二の体験──展覧会《感情、表徴、情念──ゴダールの『イメージの本』について》をめぐって

新宿・歌舞伎町の王城ビルで開催中の展覧会《感情、表徴、情念──ゴダールの『イメージの本』について》(会期は2025年7月4日から8月31日まで)を見た。2022年に逝去した映画監督ジャン=リュック・ゴダール。その晩年の20年間にわたって緊密な協力者だったファブリス・アラーニョが構想し、実現した展覧会である。中心的なコンセプトは、映画史から召喚された無数の引用のコラージュからなるゴダール最後の長篇作品「イメージの本」(2018年)をばらばらに解体し、84分の不可逆的な時間の流れに沿って見るのとは違ったかたちで空間内に展開するというものだ。

「イメージの本」を開く

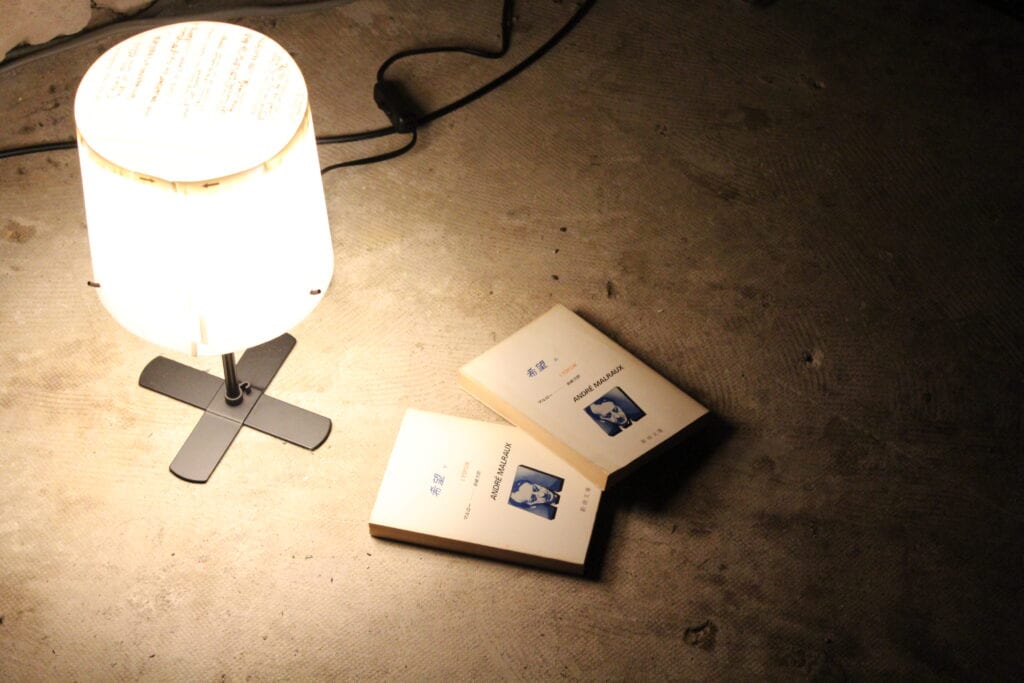

4フロアに分かれた会場では、天井から吊り下げられた多数の幕や、剝き出しの壁面や、床に置かれたTVモニターに映像の断片が次々に映し出され、あちこちに置かれたスピーカーから時おり音声も再生される。来訪者は、半透明の幕のあいだを縫って会場を自由に散策することもできるし、椅子やソファーに腰掛けながら、あるいは絨毯に寝転がりながら、複数のスクリーンに投影された映像の重なり合いをじっくりと眺めたり、あたりに無造作に置かれている関連書籍や画集を手に取って読むこともできる(書籍に関しては、2022年にベルリンで開催された同名の展覧会には数多く陳列されていたゴダールの蔵書を持ち込めなかったのは仕方ないとはいえ、タイトルの元ネタであるアラン『感情・情念・表徴』は置いてほしかった気もする)。いずれにせよ、「イメージの本」の構成要素が会場全体を覆い尽くすこの空間で、来訪者はゴダール的な宇宙のなかに文字通り全身を浸らせることになる。

この展覧会の最大の特徴は、良くも悪くも、感覚的に心地の良いイマーシヴな審美的体験を来訪者にもたらす点にある(ちなみにベルリンでの展示は、幕を用いずに、映像を多数のモニターにのみ提示していたこともあり、人をむしろ思索と内省に向かわせる内容だった)。建物の奇抜な外観も目を引くし、会場のどこにスマホを向けても、いともたやすく「映える」写真が撮れてしまうようにスクリーンやモニターが巧みに配置された展覧会でもある。そうした写真はSNSで拡散され(主催者もそれを推奨している)、ファッションとしてゴダールを消費する傾向をますます強めるだろう。もっとも、地政学的な状況も言語的な状況もヨーロッパとは異なる日本において、ゴダールをひたすら感覚的に受容することは、少なくとも1980年代半ば以来の宿痾なのかもしれない。

しかし、「イメージの本」という映画は、言うまでもなく、既存の映画の無数の断片を単に感覚的につなぎ合わせただけの作品ではない。とりわけ前半の5つのセクション(「リメイク」、「サン・ペテルスブルクの夜話」、「線路の間の花々は旅の迷い風に揺れて」、「法の精神」、「中央地帯」)は、映像だけでなくさまざまな文章(たとえば、ジョゼフ・ド・メーストルの戦争論や、モンテスキューの『法の精神』など)の引用も掛け合わせることで、それぞれ、〈現実と虚構の類似〉、〈戦争の惨禍〉、〈列車がもたらす移動の快楽〉、〈法の廃棄と制定〉、〈愛〉といった主題をめぐる独特で強靭な思索をめぐらせてもいた。しかるに本展覧会を訪れただけでは、そうした脈絡をたどるのはいささか難しいだろう。引用されている映画の説明の不在、関連書籍や文字情報の少なさ、文章を朗読する音声をあまり多く用いていないことなども相まって、来訪者は「イメージの本」の内容を理解し、掘り下げることよりも視覚と聴覚を研ぎ澄ませることへと誘導されているからだ。

本展覧会は、こうして来訪者の感覚に力強く訴求してくる一方で、ゴダールによる「モンタージュ」の真骨頂が、懸け離れた複数の要素の衝突にあることをどうしても後景に退けてしまうところもある。会場の入口で流されている映像でゴダール自身が「リメイク」の例として言及している事例を借りるなら、ロッセリーニの「戦火のかなた」(1946年)でパルチザンがポー川に突き落とされるシーンと、近年のISISによる処刑のシーンを連鎖させることこそが、典型的なゴダール的モンタージュなのである。会場全体をスクリーンに映し出される映像で飽和させ、ありとあらゆる映像を万華鏡的に乱反射させることによって、ゴダール的モンタージュの最も刺戟的な部分がかえって目立たなくなってしまっていることは否定しがたいのではないだろうか。

ありえたかもしれない無限の可能性に向かって

とはいえ、この展覧会が唯一無二の体験をもたらしてくれることも確かである。とりわけ、「イメージの本」の生成過程におけるゴダールの脳内もかくやと思わせるところがあるのは非常に魅力的なポイントだ。一例を挙げるなら、列車のモチーフが中心的に扱われる第3セクションに基づくエリアでは、ジャック・ターナーの「ベルリン特急」(1948年)の印象的な横移動が複数のスクリーンでわずかなズレを伴って展開されたかと思えば、映像はマックス・オフュルスの「快楽」(1952年)で田舎から都会に帰るダニエル・ダリューを見送るジャン・ギャバンが列車と並走するさまを捉えた壮麗な移動撮影に移行し、その間、少し離れたスクリーンには別のセクションに属するマイケル・スノウの「中央地帯」(1971年)やドヴジェンコの「大地」(1930年)の映像が流れている。どの映画からの断片をどのように使うのかをあれこれ試行錯誤し、逡巡する最中のゴダールの脳裏には、まさしくこれに近いかたちでいくつもの映像が渦巻いていたのかもしれない。来訪者は「イメージの本」の創造主の立場に擬似的に身を置くことになるわけである。

そのような観点からは、会場で流れる映像と音が一意的に定まっているわけではなく、Isadoraという舞台芸術向けの映像制御ソフトウェアを使って、ある程度の偶然性も取り入れながら無数の組み合わせが作り出されていることにも留意すべきだろう(このソフトウェアによる制御の過程それ自体も、会場の片隅にマラルメの『骰子一擲』とともに展示されている)。それによって、完成作としてパッケージ化される寸前の、永遠に生成途上の段階にとどまる、ありえたかもしれない「イメージの本」が、理論的には来訪者ひとりひとりの行程ごとに、無限に生まれていくことになるのである。

映画「イメージの本」との往還

「イメージの本」を解体し、その感覚性を重視しつつ、無限に増殖させる本展覧会には、この作品が持つポテンシャルを押し広げる側面がある。通常の時間的な流れのなかで映画を見ただけではさして気にも留めなかったり、そもそも見落としてさえいた数々の引用に、改めて注目するきっかけにもなるはずだ(ちょうど、ダグラス・ゴードンの《24時間サイコ》(1993年)によって、ヒッチコックの「サイコ」の思いも寄らない細部に出会い直すことができたように)。その意味では、この展覧会は「イメージの本」という映画と合わせ鏡のようにして堪能すべきだ。おのれの感覚を鋭敏にしながら両者を往還することによって、来訪者は世界に向ける新たな眼差しを手に入れることになるはずである。

文=堀 潤之 制作・撮影=キネマ旬報社

【ゴダール展】概要

ジャン=リュック・ゴダール《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展

Sentiments Signes Passions, à propos du Livre d’image, J.L. Godard

会期|2025年7月4日(金)~8月31日(日)

会場|王城ビル(新宿区歌舞伎町1-13-2)

主催|《感情、表徴、情念 ゴダールの『イメージの本』について》展 実行委員会

企画|カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCCアートラボ)、パラダイス商事株式会社

後援|在日スイス大使館、在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ、新宿区

アーティスト / キュレーター|ファブリス・アラーニョ(Fabrice Aragno)

アシスタント&コキュレーター|槻舘南菜子

キービジュアルデザイン|北山雅和

公式サイト https://godardtokyo.com

公式X https://x.com/godardtokyo

公式Instagram https://www.instagram.com/godardtokyo

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。