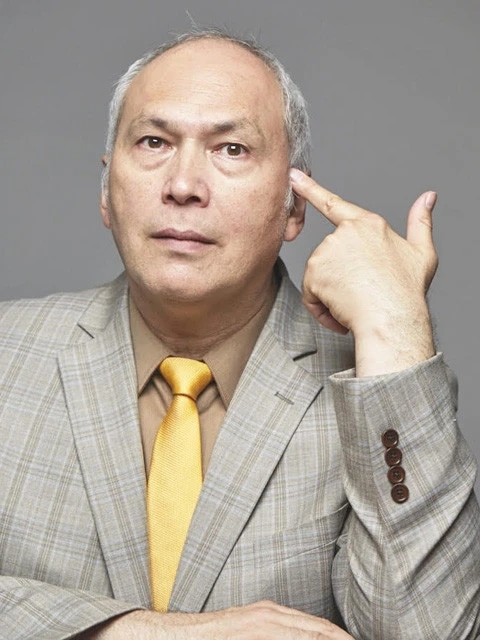

【モーリーの考察】トランプが決断した「イラン攻撃」は熱狂の呼び水になるか、それとも泥沼への入り口か?

『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、米トランプ政権がついに断行したイランの核施設に対する軍事攻撃が、この先どんな意味を持ち得るかについて考察する。

『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、米トランプ政権がついに断行したイランの核施設に対する軍事攻撃が、この先どんな意味を持ち得るかについて考察する。

* * *

6月22日(日本時間。以下同)、米軍がイランの核施設3ヵ所を空爆しました。

その後、アメリカの仲介によってイラン、イスラエルの双方が攻撃を停止。同13日にイラン国内の100以上に及ぶ軍・核開発関連施設をイスラエル軍が攻撃したことで始まったイスラエルとイランの交戦は、とりあえず停戦という形になりました。

イスラエルが諜報機関とサイバー部隊を駆使してイランの防空システムと軍幹部をピンポイントで叩き、事実上の制空権を手にしたのに対し、イランは孤立無援状態でした。

対イスラエルの"代理戦力"であるヒズボラ、ハマスはまともに戦える状態になく、唯一の軍事的な後ろ盾であるロシアもウクライナ戦線で手いっぱい。その上、「暗殺」をほのめかされた最高指導者ハメネイ師は通信を絶って避難し、国民への呼びかけも後手後手に――。物理的にも心理的にも限界は近いように見えていました。

こうした中、アメリカは軍事介入に踏み切りました。国際社会の反応はさまざまですが、アメリカにとっては「見逃せない機会」が到来していたことは間違いありません。

イランの現体制はイスラム革命成立直後の1979年から400日以上にわたってテヘランの米大使館を占拠し、83年には"手下"のヒズボラがレバノンのベイルートで米海兵隊兵舎を爆破、240人以上が犠牲になりました。

以来、米共和党保守派のみならず、ワシントンの超党派エリートたち(歴代政権の外交ブレーンや軍事戦略家たち)が数十年にわたって考え続けてきた、イランの体制崩壊というある種の"夢"が、いよいよ現実味を帯びたわけです。

こうして"できすぎた台本"を目の前に差し出されたトランプ大統領という希代のショーマンは、それを黙って見過ごすことはしませんでした。今回の介入はあくまでも「主導はイスラエル、後方のアメリカは"歴史の証人"」という構図であり、被害は最小、戦果は最大――そんな勝ち筋を見いだしたのでしょう。

仮に介入の結果が成功と見なされるような状況が続くなら、「トランプが言ったことがMAGAである」という個人崇拝的な熱狂が広がる可能性はあります。決断の瞬間、トランプの脳裏に「中東の混乱に幕を下ろし、ノーベル平和賞の授賞式でサムズアップをする自分」の姿がよぎったことは想像に難くありません。

ただし、逆に介入という選択が中東情勢のさらなる泥沼化を招き、そこにアメリカが引きずり込まれることになれば、最大の武器であるMAGA運動の崩壊につながる危険性もあります。MAGAの熱源は、「外国の戦争には関与しない」「イスラエルでさえ無条件では支援しない」「アメリカの若者を戦地に送らない」という、"内向き"と"反エリート主義"が交錯した正義感にあるからです。

アメリカによる空爆でイランの核開発が完全に頓挫したわけではなく、中東の問題が「解決」したわけでもありません。そして、アメリカがイスラエルとイランの戦争に軍事介入し、イランを攻撃したという事実はもう消えることがありません。

かつてアメリカがアフガニスタンやイラクでの対テロ戦争に踏み出した後、泥沼に入り込んで大きな痛手と国際的な信頼の毀損という結果を招いたことを、トランプも知らないわけではないと思いますが――。

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。