子どもの覚醒レベルを観察しよう!情報整理と環境調整の大切さとは!?【発達が気になる子の感覚統合遊び】

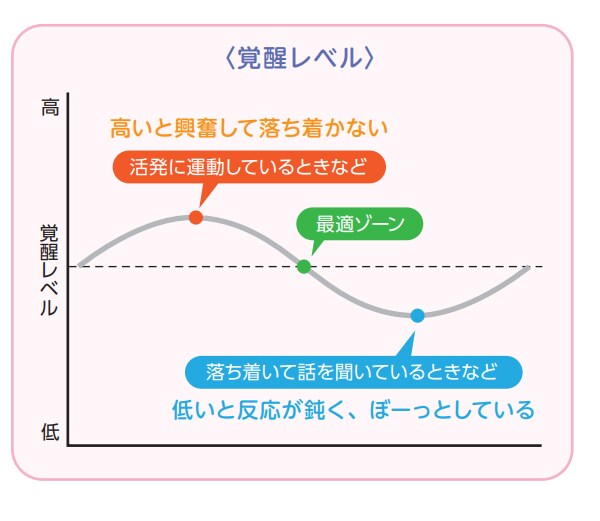

いつまでも子どもの興奮が収まらず動き回っていたり、逆にぼーっとしてなかなか動き出さなかったりというのは、覚醒レベルが関係していることが多くあります。覚醒レベルとは、脳が目覚めているときの状態のことで、高いと興奮している、低いとぼーっとしているという状態になります。

感覚に刺激がたくさん入ると覚醒レベルはあがり、感覚が入らない状態だと下がります。私たちは日常生活の場面ごとにこの覚醒レベルを調整し、適応行動をとっています。

しかし、この調整がうまくできないと、落ち着かない子、ボーっとして指示が伝わらない子だと受けけ止められます。感覚統合の未熟さから起こっている可能性を忘れずに、自身で調整ができない場合は、大人の配慮が必要になります。

覚醒レベル高→興奮して落ち着かない(活発に運動しているときなど)

覚醒レベル低→反応が鈍く、ぼーっとしている(落ち着いて話を聞いているときなど)

【アイデア提案】ケーススタディー:マッサージで固有感覚を入れる2歳児のDさんは、登園後しばらくぼんやりして「覚醒レベルが低い」状態でした。登園時はいつも座っており、遊ばないとのことです。

Dさんの覚醒レベルをあげようと、手や腕に触れてみました。触られることは嫌がらないので、固有感覚に刺激を入れるようにやや強めにマッサージをしました。しばらくしていると目に輝きが出て表情も出てきたので、ブロック遊びに誘ったところ、遊びはじめました。子どもの覚醒レベルが低い場合は、大人の配慮が大切です。

感覚過敏がある子どもは、聞こえてくる音や見えるものなどを、必要以上に強い刺激として受け取り、ストレスや不安を感じたり、興奮したりして、落ち着きがなくなることがあります。保育室内は、刺激を少なくし、情報量を整理するのがよいですね。

情報量を整理するには、仕切りなどで周りを遮断する工夫をしてみましょう。おもちゃ棚も使わないときは布でカバーしたり、子どもの絵や作品は廊下に展示したりするのもよいアイディアです。

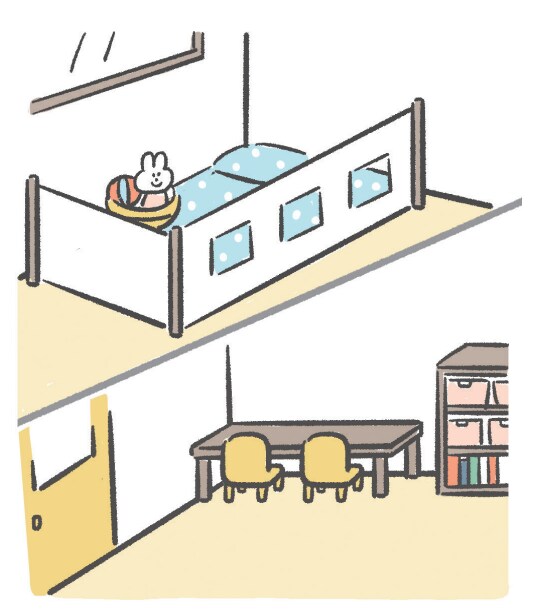

②クールダウンスペースをつくるみんなと一緒が苦手な子のため、ひとりになれるスペースをつくる園も多くあります。

保育室内ではクラスの中で子どもがひとりになれる空間をつくり、 保育室外には廊下や階段の踊り場などのちょっとしたスペースを活用して、落ち着けるコーナーをつくるとよいでしょう。

それらのスペースは、午睡(昼寝)前に覚醒を下げる場所として使用したり、反対に午睡後に覚醒をあげる場として使用したりして、午睡時の落ち着かない行動や、イライラを軽減する使い方もあります。どんな目的で使うかを明確にしたうえで、活用を検討してください。

③パーソナルスペースを確保

感覚過敏のある子は、人と接触することが苦手な傾向があります。接触しがちな場面では、パーソナルスペースが確保できるような座布団や印など、場所の視覚化が有効です。ここが私のスペースと確認できると安心感が増すでしょう。過敏が強い場合は座布団も大きめにするなど、スペースの大きさの配慮も大切ですね。

④人とぶつからないような配慮人とぶつかることで感覚が刺激され、覚醒レベルが上がりやすい子にもパーソナルスペースの配慮は必要です。

順番待ちをするような場面では、待機場所を明確に示して、人との距離感を意識させましょう。4歳以上なら、手を前に出したときの人との距離感を積極的に教えていくことも必要でしょう。

〇密接距離:ごく親しい人に許される空間

近接相(0~ 15cm)抱きしめられる距離(もっとも親しい人だけ) 遠方相 (15~ 45cm)すぐに相手に触れられる距離(ささやきあえる)〇個体距離:相手の表情が読み取れる空間

近接相(45~ 75cm)相手を捕まえられる距離(親しくなければ、違和感をおぼえる) 遠方相(75~ 120cm)両方が手を伸ばせば指先が触れあう距離(個人的な話をするとき)【出典】『発達が気になる子の感覚統合遊び』著:藤原里美

記事提供元:ラブすぽ

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。