幻の天然秋田杉で「曲げわっぱ」作り!職人技を学んだアメリカ人が帰国後に劇的進化:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト

イチオシスト

ライター / 編集

イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時)。

今回は「ニッポンにご招待したら人生変わっちゃった!スペシャル」をお届けします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

紹介するのは、アメリカ在住の「曲げわっぱ」を愛するブレンダンさん。

桜咲くこの季節、お花見をしながらのお弁当は格別。そんなお弁当でいま人気の器が「曲げわっぱ」。杉や檜などの薄板を筒状にして、樹の皮で縫い留めしたニッポン伝統の器です。

特長は、木目の美しい見た目。おひつや弁当箱として使うと、ご飯の余分な水分を吸収。材料として多く使われる杉の木には抗菌作用があり、ご飯が傷みにくいとか。

その歴史は古く、平安時代の遺跡から出土した曲げわっぱは、ほぼ今と同じ形。今はニッポンで大人気になり、SNSにも曲げわっぱ弁当を披露するたくさんの投稿が。海外で注目されている“ニッポンのBENTO”に使う人も増えています。

曲げわっぱを手作りしているブレンダンさんは、ニッポンには一度も行ったことがなく、インターネットの動画だけを参考に独学。本来使われる杉や山桜が手に入りづらく、本体はオーク、樹皮はヒッコリーを使っています。

早速、曲げわっぱ作りを見せてもらうことに。まずは研磨機を使い、木材を板状にしていきます。板を曲げるには温めて柔らかくするのですが、その方法は動画では詳しくわからなかったそう。そこで、椅子の脚などを曲げるためのスチームボックスで蒸して、柔らかくしています。

板を曲げる専用の道具も、動画ではわからなかったため自己流。板が熱いうちに輪切りにした水道管に巻きつけ、その上から留め金で固定します。この状態で、2日間陰干し。筒状になったら樹の皮で縫い留めをして完成です。

これまで作った曲げわっぱは10個以上。自己流の技術で作っていましたが、「曲げわっぱ職人の仕事を実際に見れば、少しでも本物に近づけると思います」と話します。

そんなブレンダンさんをニッポンにご招待! 2年前、初来日しました。

向かったのは、大館曲げわっぱ発祥の地、秋田県大館市。そもそも木を曲げて形にする工芸品を曲物といい、静岡の井川メンパや熊本の一勝地曲げなど、全国に様々な曲物の工芸品が。

中でも、国の伝統的工芸品として指定されているのは大館曲げわっぱのみ。元々、杉が豊富な秋田県で林業の職人が使っていたお弁当箱が始まりとされ、江戸時代に大館城主が下級武士の副業として曲げわっぱ作りを奨励。以来、伝統が受け継がれ、大館の特産品に。

そんな大館にあるのが「柴田慶信商店」。2024年に瑞宝単光章を受章した柴田慶信さんが59年前に創業しました。美しさや技術が高く評価され、国から伝統的工芸品に指定される要因の一つとなった、大館を代表する工房です。

直営店には、お弁当箱からバターケースまで様々な曲げわっぱが。ブレンダンさんは「ワーオ! オーマイガッ」と大興奮!

その様子をこっそり見ていたのが、「柴田慶信商店」二代目の柴田昌正さん。15年前に父・慶信さんから引き継ぎ、従来の作り方を踏襲する傍ら、伝統と現代をミックスした曲げわっぱを製作しています。実は柴田さんは、ブレンダンさん憧れの職人。今回、熱意を伝えたところ快く受け入れてくださいました。

柴田さんが後ろから声をかけると、ブレンダンさんはびっくり! 「憧れの人に会えるなんて胸がいっぱいです」と感動します。

ここで、ブレンダンさんの曲げわっぱを昌正さんに見ていただくことに。柴田さんによると、100点満点中、使う分には問題ないので70点だそう。「あと30点が美しさってところなので、そこは今回わかると思います」と話します。

そこで、早速近くにある工房へ。用と美を兼ね備えた曲げわっぱの作り方を、一から学ばせていただくことに。

工程ごとに分業で作られる、「柴田慶信商店」の曲げわっぱ。約1カ月に3種類ずつ、合計600個を製作しています。1つ作るのに大きく8つの工程があり、そこには曲げわっぱ作りの職人技が。

「曲げわっぱを作る上で一番難しいのが、この剥ぎ取りです」と柴田さん。剥ぎ取りとは、板を曲げる際、重なる部分の両端をカンナで薄く削る作業。上手くいけば板が丸く曲がり、上手くいかなければ形がいびつに。ブレンダンさんは、板に当て木を添えて機械でヤスリをかけ、薄くしていました。

ポイントは、曲げた際に重なる部分が同じ厚さになるようにすること。しかし、この時点では曲げることができないため、職人の経験と勘で、厚さを揃えています。

ブレンダンさんがアメリカで使っているカンナは押して削るタイプですが、今回は引いて削るニッポンのカンナに初挑戦。しかし、扱いに慣れず台を削ってしまいました。「大丈夫、失敗して覚えてもらうしかない」と励まされ、「たくさん練習したいです」とブレンダンさん。

続いて、板を曲げる工程。ブレンダンさんはスチームボックスで板を温め、水道管の筒に巻き付け、金属の枠で固定していました。

本来の方法は、板を一晩水に浸け、80度で4時間煮沸。熱々のまま「コロ」という丸い型を押し当てて曲げていきます。コロを当てた後、グッと一気に曲げたら、すぐさま木バサミで固定。ブレンダンさんは「あっという間に固定できちゃいました!」と驚き。

ポイントは木バサミの使い方。板の厚さによって木バサミをズラし、挟む力を調整します。ブレンダンさんは、この曲げる作業でかなり手間取っていましたが、木バサミだと素早い作業が可能です。

さらに、ブレンダンさんが使っていた金属の枠は力が1カ所に集中するため、その部分に押し跡がつくことも。木バサミは板に対して均一の力で押さえるので、見た目もきれいに。

とはいえ、木バサミにも注意点があり、厚い材料に力をかけすぎると押し傷になってしまいます。仕上がりを決めるのは、素早さと木バサミの微妙な力加減。

早速、ブレンダンさんも挑戦させていただきます。板を丸く曲げ、素早く木バサミで固定したいのですが、やはり扱いが難しいよう。柴田さんに見ていただき、ようやくOKをいただきました。

その後は、固定したまま数日かけて乾燥させます。食品に適合した接着剤を塗ったら、蓋や底板を嵌め込み、陶芸用のろくろを使って磨き上げます。

続いて、カバとじの工程へ。筒状の重なっている部分に山桜の皮を編み込む作業です。実は、ブレンダンさんが一番苦労している工程がカバとじ。インターネットの動画をいくら見てもわかりませんでした。

山桜の皮は年に一度、柴田さんが山に入り、木に登って剥ぎ取ってきたもの。1年乾燥させてから表面を削り、薄くして使います。

この山桜の皮を小さく切り揃え、杉の夏目に入れた切れ目に通して編み込みます。夏目とは、夏場に成長して出来た層で年輪の幅が広く柔らかいのが特徴。一方、冬目は幅が狭く硬いので、刃物が入っていかないのです。

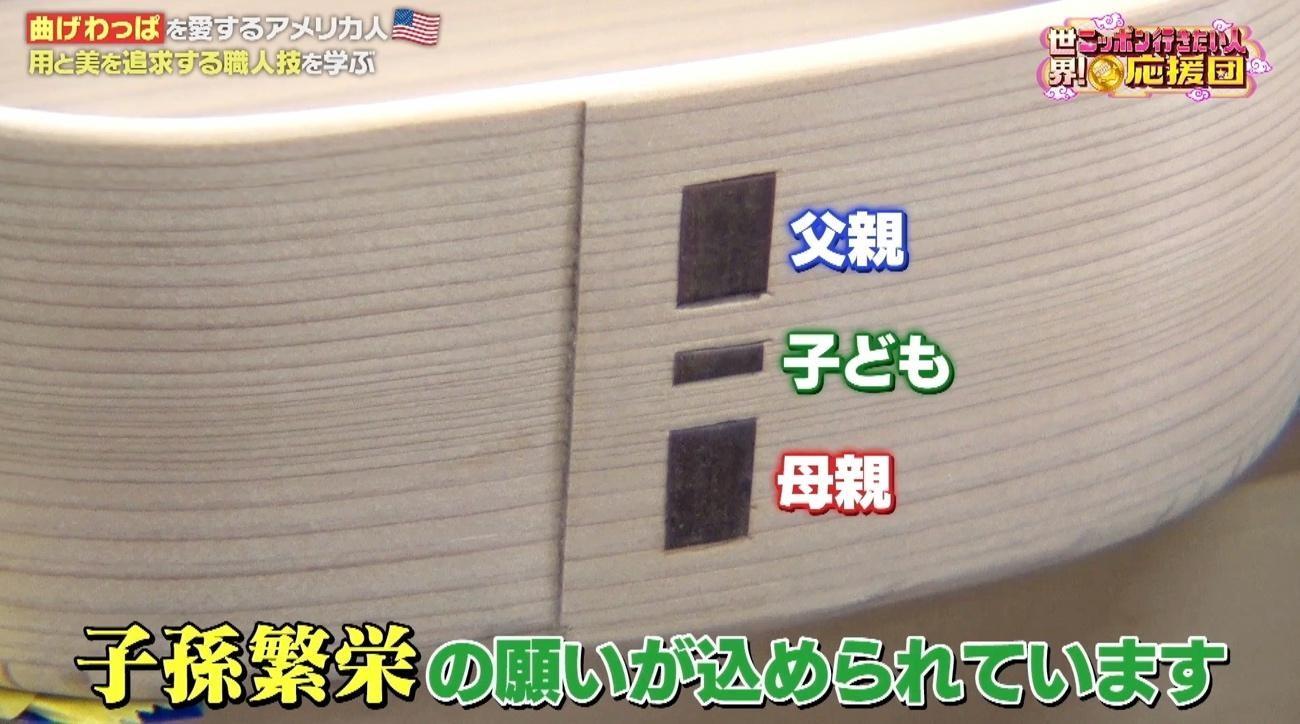

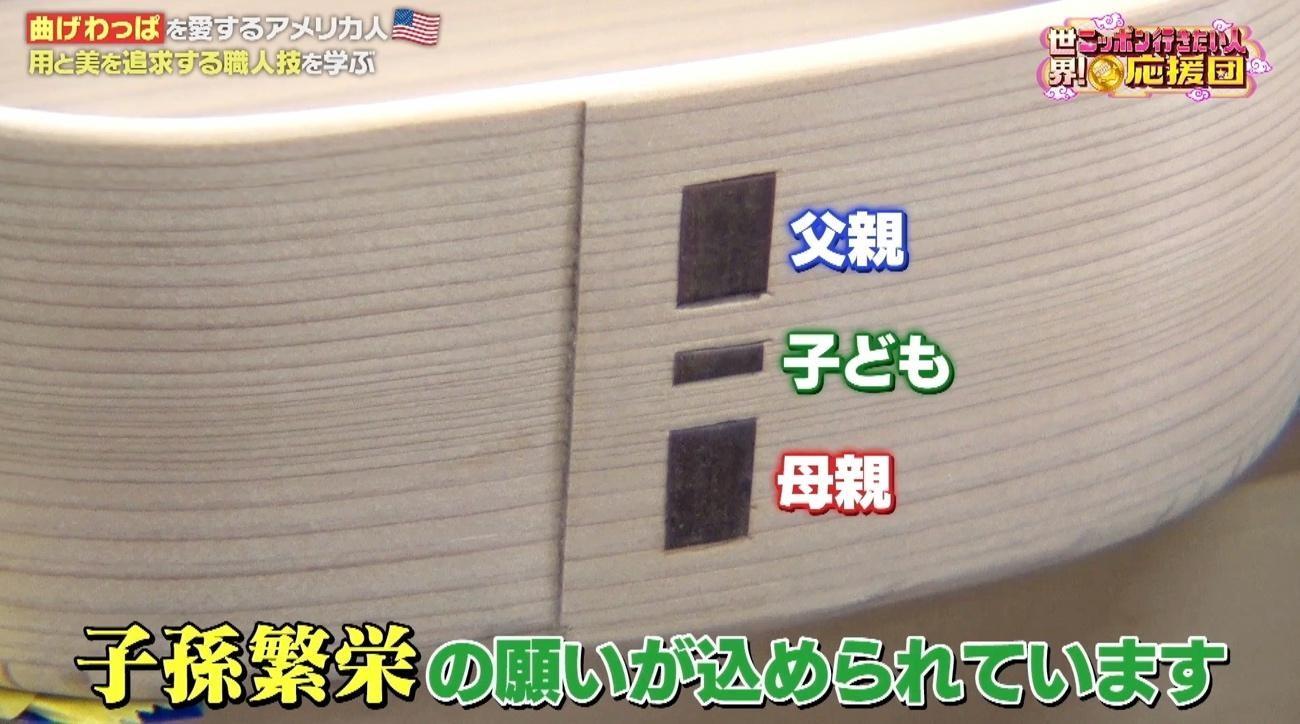

「穴をあけると水が漏れるので、木と木を広げて、山桜を隙間に通すというイメージ」(柴田さん)。最後に水をつけて熱を加えると、木が膨張して隙間がなくなるそう。編んだ柄には、子孫繁栄や厄除けなど様々な願いが込められているとか。

作業後は、大館の皆さんが開いてくださった歓迎会へ。故郷の味を知り尽くした大館のお母さんたちが、郷土料理を用意してくださいました。大館の名産「比内地鶏」の出汁で野菜や山菜を煮込んだ「かやき」や「きりたんぽ鍋」を堪能。皆さんと楽しいひと時を過ごしました。

翌日、柴田さんと向かったのは、能代市にある「渡部製材所」。こちらで、曲げわっぱの材料を見せていただきます。

「やっぱり曲げわっぱは材料が命です」と柴田さん。使用するのは、主に東北産の天然杉。植林した杉は肥料も使うため成長が早く、幅がある年輪に。一方、天然でじっくり育ったものは、キメ細かい年輪に。東北地方は気温が低く、杉の成長が遅いため、より美しい年輪になるとか。

柴田さんによると、冬目は硬く、曲げわっぱの強度を保つ部分。柔らかい夏目はご飯の余分な水分を吸ってくれるそう。

この日は、買った材料をどのように製材してもらうか、指示をしに来た柴田さん。実は、曲げわっぱの材料として使える赤太と呼ばれる部分は40%ほど。外側の腐りやすい白太という部分や、芯の部分は使いません。

しかし、実際に製材すると、色が悪いなど思わぬハプニングも。最悪の場合、見込んでいた利益の半分にも満たないこともあるそう。今回、柴田さんが買った杉を裁断機にかけると…美しい木目が現れました。「賭けに勝ちましたね!」とブレンダンさん。柴田さんも「ホッとしてます」と一安心。

製材を終えた木材は、トラックに積み込み工房へ。ブレンダンさんも、率先してお手伝いさせていただきます。

大館に戻ると、工房の隅で一人、剥ぎ取りをするブレンダンさんの姿が。滞在中の貴重な時間を無駄にしたくないと、剥ぎ取りの猛練習をしていました。

すると、柴田さんから提案が。ブレンダンさんの熱意に心を打たれ、ニッポン滞在中に一から曲げわっぱを作らせてあげたいというのです。しかも、特別な材料を用意してくださいました。

その材料とは、天然の秋田杉。年輪の幅が狭くて美しく、青森の青森ヒバ、長野の木曽ひのきと並ぶニッポン三大美林の一つとされています。しかし、平成25年から資源保護のため伐採中止に。現在は市場に出回らないため、希少価値が高くなっています。

今回使わせていただくのは、柴田さんのお父さんが伐採中止前に購入し、大切に保管していたもの。ブレンダンさんは「お父さんの宝物を使えるなんて。寛大な心に感謝します」と大感激! こうして、天然の秋田杉で曲げわっぱ作りに挑戦させていただくことに。

まずは板を適度な大きさにカット。そして、慣れないニッポンのカンナで、練習を繰り返した剥ぎ取りへ。貴重な木材を無駄にしないよう、柴田さんに見ていただきながら少しずつ削り、何とか合格点をいただきました。

続いて、曲げの作業。こちらも、柴田さんに聞きながら慎重に。板を乾燥させている間は、定期的に開催している曲げわっぱ体験教室のお手伝い。さらに、職人さん総出の雪かきにも参加させていただきました。

乾燥が終了したら、接着する前に端(つま)とりの加工を施します。端とりとは、剥がれやすい角を最初からとっておく加工。接着剤が弱かった時代、接着力を増すために編み出された技法です。

その後も、柴田さんのサポートを受けながら、いくつもの工程を経て渾身の曲げわっぱが完成。製作日数は8日間! 「柴田慶信商店」の特徴である、丸みを帯びた滑らかなフォルムも美しく、ブレンダンさんの技術は格段にアップしていました。

中でもこだわったのが、カバとじの柄。実は作業の合間、柴田さんの曲げわっぱを参考に、オリジナルの柄をデザインしていました。ブレンダンさんによると、テーマは「世代」。

親子の意味を持つ柄をヒントに、ブレンダンさんの両親と妻、娘、自分自身を表現しています。

柴田さんに「100点満点です」と褒めていただいたブレンダンさんは、「助けてもらったおかげです」と伝えました。

そして、別れの時。お世話になった感謝を手紙に書いてきたブレンダンさんは、「昌正さんの辛抱強さ、寛大さ、優しさのおかげで、曲げわっぱ作りはもちろん、大館という土地が大好きになりました。曲げわっぱをアメリカに広めていきたいです」と読み上げます。

「商品は自分の分身だと思うので、分身をいっぱい作って広めてもらいたいと思います」と柴田さん。山桜の皮と、曲げわっぱ作りの道具一式をプレゼントしてくださいました。

さらに、ブレンダンさんが作った曲げわっぱの蓋の裏に、記念として名前の刻印も。蓋を開けたブレンダンさんは大感激! 最後にハグを交わして別れを惜しみました。

あれから2年、ブレンダンさんからのビデオレターを柴田さんの元へ届けます。

柴田さんは、「源平」という新ブランドを立ち上げ。曲げわっぱには使われない、腐りやすいといわれていた白太の部分を使用しています。

実は、秋田県立大学の調査により、白太には赤太と同じ耐久性があることが判明。そこで、白太と赤太が含まれる「源平材」で曲げわっぱを製作したそう。ちなみに源平材という名前は、源平合戦で掲げられた白旗と赤旗が語源です。

白太は赤太より吸収性があり劣化を早めてしまうため、仕上げに漆でコーティング。水分を吸ってご飯が美味しくなる効能はなくなるものの、漆自体は殺菌効果があるため、料理のトレイや保存食の収納ボックスとして使えるように生み出したとか。

さらに、柴田さんは曲げわっぱの魅力を世界に伝えるべく、イタリアとアメリカで展示会を開催。ブレンダンさんに会おうと連絡しましたが、距離が遠すぎるため、残念ながら会うことは叶いませんでした。

早速、柴田さんにビデオレターを見ていただくことに。

ブレンダンさんはこれまで他の職人と工房をシェアしていましたが、帰国後は自宅の納屋を改装し、念願だった自分だけの工房を作っていました。「柴田慶信商店」で使用していた剥ぎ取りの作業台を帰国後に自作し、繰り返し剥ぎ取りをする際に活用しているそう。カンナで剥ぎ取りをする様子を見た柴田さんは「戸惑いがなくなっていますよね」。

さらに、木を煮沸する道具や曲げ癖をつけるコロも自作。曲げわっぱ作りに欠かせない木バサミも大量に作っていました。この2年で、作った曲げわっぱは100個以上! カバとじに使う樹の皮は、現地で手に入る山桜に似た素材を使っています。

二段式にしたものやカバとじをデザインしたものなど、自信作も見せてくれました。カバとじを見た柴田さんは「綺麗ですよ」「幅も均一だし、対称になってる」とお褒めの言葉を。

そして、ブレンダンさんから嬉しい報告が。地元の美術道具店のオーナーから依頼を受け、ふで箱として使える曲げわっぱを製作。ブレンダンさんが書いたポップを添えて販売しているそう。手作りの美しさや木の香りがウケているだけでなく、実際にニッポンで職人に学んで作っていることもポイントとなり、売れているとか。

最後にブレンダンさんは、「いろいろ教えてくれて本当にありがとうございました。もっと曲げわっぱ作りを練習して、技術力を上げたいと思います。アメリカかニッポンでいつか必ずまた会いましょう」とメッセージを。

柴田さんは「技術の高さにもびっくりしましたし、作り続けてくれていて、好きなんだなっていうのが伝わった」と話してくださいました。

ブレンダンさんをニッポンに招待したら、曲げわっぱを販売するまでに技術力が上がり、世界に曲げわっぱの魅力を広めていました!

お弁当箱として大人気の曲げわっぱ。おかずやご飯を美味しそうに詰められるのが魅力ということで、突然ですが、お弁当の人気おかずランキングを発表! 3位はハンバーグ、そして2位は玉子焼き! そんな「玉子焼き」を愛する、モロッコのイルハムさんをご紹介します。

ニッポンの国民食ともいうべき玉子焼き。一説には、南蛮貿易でポルトガルからカステラなどが伝わったことがきっかけで玉子料理を食べるようになり、江戸時代にご馳走として流行した「玉子ふわふわ」が原型ともいわれています。

そんな玉子焼きを愛するイルハムさんを、6年前、ニッポンにご招待。築地で人気の「山長」で出来立ての玉子焼きをいただき「美味しいです!」と感動。

その後、創業140年の老舗「銀座寿司幸本店」で、究極の玉子焼き作りを見せていただくことに。作るのは、職人歴9年目の荒川敦史さんです。

まずは、茹でた芝海老を形がなくなるまですり潰し、砂糖、白身魚の練り物を加え、混ぜていきます。とろみが出てきたら、軽くといた玉子を数回に分け、少しずつ合わせていきます。こうすることで空気が入らず、焼きムラのない生地に。

1枚に使う卵は10個ほど。じっくり30分混ぜ、最後に醤油とほんの少しの塩を加えて生地が完成。出来上がった生地を、油を引いた玉子焼き鍋に全て流し込みます。

すると、換気扇を消した荒川さん。熱を奪われるのを防ぎ、オーブン状態にするためだそう。火加減が超弱火なので、消えないようにする目的も。こうして、下からは超弱火、上からは2キロの炭火で焼いていきます。最初は四隅を焼き、水分を中心に寄せ、最後に中心から水分を抜く方式です。

焼き目がついたら炭を動かすこと40分。この手間暇こそ、究極の玉子焼きといわれる所以なのです。

荒川さんは担当してまだ半年ほど。1枚焼くのに約2時間、1日に4枚ほどを焼いています。「本当に手間のかかった玉子焼きなんですね」とイルハムさん。何かお手伝いをと、荒川さんの汗を拭く場面も。

ようやく完成した玉子焼きを試食。「甘みがあってとてもフワフワです。カステラみたい」と感動するイルハムさんでした。

帰国後、300回以上玉子焼きを作ったというイルハムさん。ご招待をきっかけに、よりニッポンが好きになったそうで、在モロッコ日本国大使館の仕事に自ら応募。現在は日本語を教えながら、大使館の広報・文化担当の職員として、モロッコに日本文化を広める一端を担っています!

続いては、お弁当の人気おかずランキング1位、「からあげ」を愛するアルゼンチンのカミーロさんを紹介。

老若男女に愛される「からあげ」。鶏のからあげが食卓に登場したのは約90年前。東京・銀座の洋食店「三笠会館」が初めてメニューとして採用。銀座の名物と呼ばれるほど大人気になり、全国に広まったといいます。

そんなからあげを学ぶため、2年前、カミーロさんをニッポンにご招待。大分県中津市を訪れました。

大分県は、からあげの消費量日本一。中でも中津市には、専門店が50店舗以上も。今回は、からあげグランプリで13年連続金賞を獲得した人気店「ぶんごや」の皆さんが受け入れてくださいました。現れたのは、会長の西郡義照さん。

早速、からあげを試食させていただくと「今まで味わったからあげの中でダントツNo.1です」と絶賛。早速、仕込み作業を見せていただくことに。

使うのは、朝〆のブロイラー。皮をつけたまま切り分け、塩を揉み込みます。浸透圧により鶏肉の水分を外に出し、肉にタレを染み込ませるためです。

続いて、漬けタレ作り。リンゴ、にんにく、生姜をミキサーにかけペースト状に。リンゴに含まれるリンゴ酸には、肉を柔らかくする効果が。さらに、社員以外には秘密だという甘い野菜も。

ここに、大分県産の薄口醤油を入れて約1カ月寝かせると、発酵が進み、焦茶色に。この漬けタレを鶏肉に揉み込み、冷蔵庫へ。

こうして1日寝かせた鶏肉に、でんぷん粉を付けます。ポイントは衣が厚くならないよう、肉をはたき均一に薄くつけること。さっぱりとサクサクに揚がる菜種油で、6分揚げて完成です。二度揚げは衣が硬くなり、タレの味が強くなりすぎるため、「ぶんごや」では一度揚げなのだとか。

特別に揚げたてをいただいたカミーロさんは熱さに悶絶! 実は、揚げたてより10分ほど置いたものが一番美味しいそう。「私は揚げたてが美味しいと思っていたので間違いですね」と話しました。

カミーロさんは帰国後、「ぶんごや」で学んだことを活かし、念願だったからあげの屋台をオープン。アルゼンチンの人たちにからあげの美味しさを広めています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼巻き寿司を愛すレイチェルさん

オーストラリアで桜でんぶまで手作りするほど“巻き寿司”を愛すレイチェルさんが来日。東京・三軒茶屋の「鮨処榎本」で11種類の具材を詰め、巻き簾を使わずに巻いていく究極の“太巻き”の技を学ぶ!

▼幻の海苔を求め北海道へ

巻き寿司には欠かせない“海苔”を求め極寒の北海道・江差町へ。1枚なんと700円 1月から3月までしか収穫できず、量も少ないため地元にしか出回らない幻の天然岩海苔「寒海苔」の収穫をお手伝いする。ご飯の上に寒海苔をのせて作ったのり弁「海苔だんだん」の味に感動♪

▼千葉のご当地「祭り寿司」

房総半島で200年以上の伝統を持ち、切った断面が“梅”や“椿”といった美しい絵柄になる巻き寿司「祭り寿司」を学ぶため千葉県いすみ市へ。楽働会の皆さんに教わる中、1年半前に“かんぴょう”を愛すブルガリア人が来日した際にお世話になったかんぴょう農家の栃木さん一家が協力してくれることに! 果たして、どんな「祭り寿司」が出来上がるのか…!?

今回は「ニッポンにご招待したら人生変わっちゃった!スペシャル」をお届けします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

秋田県の大館で伝統の曲げわっぱ作りを学ぶ

紹介するのは、アメリカ在住の「曲げわっぱ」を愛するブレンダンさん。

桜咲くこの季節、お花見をしながらのお弁当は格別。そんなお弁当でいま人気の器が「曲げわっぱ」。杉や檜などの薄板を筒状にして、樹の皮で縫い留めしたニッポン伝統の器です。

特長は、木目の美しい見た目。おひつや弁当箱として使うと、ご飯の余分な水分を吸収。材料として多く使われる杉の木には抗菌作用があり、ご飯が傷みにくいとか。

その歴史は古く、平安時代の遺跡から出土した曲げわっぱは、ほぼ今と同じ形。今はニッポンで大人気になり、SNSにも曲げわっぱ弁当を披露するたくさんの投稿が。海外で注目されている“ニッポンのBENTO”に使う人も増えています。

曲げわっぱを手作りしているブレンダンさんは、ニッポンには一度も行ったことがなく、インターネットの動画だけを参考に独学。本来使われる杉や山桜が手に入りづらく、本体はオーク、樹皮はヒッコリーを使っています。

早速、曲げわっぱ作りを見せてもらうことに。まずは研磨機を使い、木材を板状にしていきます。板を曲げるには温めて柔らかくするのですが、その方法は動画では詳しくわからなかったそう。そこで、椅子の脚などを曲げるためのスチームボックスで蒸して、柔らかくしています。

板を曲げる専用の道具も、動画ではわからなかったため自己流。板が熱いうちに輪切りにした水道管に巻きつけ、その上から留め金で固定します。この状態で、2日間陰干し。筒状になったら樹の皮で縫い留めをして完成です。

これまで作った曲げわっぱは10個以上。自己流の技術で作っていましたが、「曲げわっぱ職人の仕事を実際に見れば、少しでも本物に近づけると思います」と話します。

そんなブレンダンさんをニッポンにご招待! 2年前、初来日しました。

向かったのは、大館曲げわっぱ発祥の地、秋田県大館市。そもそも木を曲げて形にする工芸品を曲物といい、静岡の井川メンパや熊本の一勝地曲げなど、全国に様々な曲物の工芸品が。

中でも、国の伝統的工芸品として指定されているのは大館曲げわっぱのみ。元々、杉が豊富な秋田県で林業の職人が使っていたお弁当箱が始まりとされ、江戸時代に大館城主が下級武士の副業として曲げわっぱ作りを奨励。以来、伝統が受け継がれ、大館の特産品に。

そんな大館にあるのが「柴田慶信商店」。2024年に瑞宝単光章を受章した柴田慶信さんが59年前に創業しました。美しさや技術が高く評価され、国から伝統的工芸品に指定される要因の一つとなった、大館を代表する工房です。

直営店には、お弁当箱からバターケースまで様々な曲げわっぱが。ブレンダンさんは「ワーオ! オーマイガッ」と大興奮!

その様子をこっそり見ていたのが、「柴田慶信商店」二代目の柴田昌正さん。15年前に父・慶信さんから引き継ぎ、従来の作り方を踏襲する傍ら、伝統と現代をミックスした曲げわっぱを製作しています。実は柴田さんは、ブレンダンさん憧れの職人。今回、熱意を伝えたところ快く受け入れてくださいました。

柴田さんが後ろから声をかけると、ブレンダンさんはびっくり! 「憧れの人に会えるなんて胸がいっぱいです」と感動します。

ここで、ブレンダンさんの曲げわっぱを昌正さんに見ていただくことに。柴田さんによると、100点満点中、使う分には問題ないので70点だそう。「あと30点が美しさってところなので、そこは今回わかると思います」と話します。

そこで、早速近くにある工房へ。用と美を兼ね備えた曲げわっぱの作り方を、一から学ばせていただくことに。

工程ごとに分業で作られる、「柴田慶信商店」の曲げわっぱ。約1カ月に3種類ずつ、合計600個を製作しています。1つ作るのに大きく8つの工程があり、そこには曲げわっぱ作りの職人技が。

「曲げわっぱを作る上で一番難しいのが、この剥ぎ取りです」と柴田さん。剥ぎ取りとは、板を曲げる際、重なる部分の両端をカンナで薄く削る作業。上手くいけば板が丸く曲がり、上手くいかなければ形がいびつに。ブレンダンさんは、板に当て木を添えて機械でヤスリをかけ、薄くしていました。

ポイントは、曲げた際に重なる部分が同じ厚さになるようにすること。しかし、この時点では曲げることができないため、職人の経験と勘で、厚さを揃えています。

ブレンダンさんがアメリカで使っているカンナは押して削るタイプですが、今回は引いて削るニッポンのカンナに初挑戦。しかし、扱いに慣れず台を削ってしまいました。「大丈夫、失敗して覚えてもらうしかない」と励まされ、「たくさん練習したいです」とブレンダンさん。

続いて、板を曲げる工程。ブレンダンさんはスチームボックスで板を温め、水道管の筒に巻き付け、金属の枠で固定していました。

本来の方法は、板を一晩水に浸け、80度で4時間煮沸。熱々のまま「コロ」という丸い型を押し当てて曲げていきます。コロを当てた後、グッと一気に曲げたら、すぐさま木バサミで固定。ブレンダンさんは「あっという間に固定できちゃいました!」と驚き。

ポイントは木バサミの使い方。板の厚さによって木バサミをズラし、挟む力を調整します。ブレンダンさんは、この曲げる作業でかなり手間取っていましたが、木バサミだと素早い作業が可能です。

さらに、ブレンダンさんが使っていた金属の枠は力が1カ所に集中するため、その部分に押し跡がつくことも。木バサミは板に対して均一の力で押さえるので、見た目もきれいに。

とはいえ、木バサミにも注意点があり、厚い材料に力をかけすぎると押し傷になってしまいます。仕上がりを決めるのは、素早さと木バサミの微妙な力加減。

早速、ブレンダンさんも挑戦させていただきます。板を丸く曲げ、素早く木バサミで固定したいのですが、やはり扱いが難しいよう。柴田さんに見ていただき、ようやくOKをいただきました。

その後は、固定したまま数日かけて乾燥させます。食品に適合した接着剤を塗ったら、蓋や底板を嵌め込み、陶芸用のろくろを使って磨き上げます。

続いて、カバとじの工程へ。筒状の重なっている部分に山桜の皮を編み込む作業です。実は、ブレンダンさんが一番苦労している工程がカバとじ。インターネットの動画をいくら見てもわかりませんでした。

山桜の皮は年に一度、柴田さんが山に入り、木に登って剥ぎ取ってきたもの。1年乾燥させてから表面を削り、薄くして使います。

この山桜の皮を小さく切り揃え、杉の夏目に入れた切れ目に通して編み込みます。夏目とは、夏場に成長して出来た層で年輪の幅が広く柔らかいのが特徴。一方、冬目は幅が狭く硬いので、刃物が入っていかないのです。

「穴をあけると水が漏れるので、木と木を広げて、山桜を隙間に通すというイメージ」(柴田さん)。最後に水をつけて熱を加えると、木が膨張して隙間がなくなるそう。編んだ柄には、子孫繁栄や厄除けなど様々な願いが込められているとか。

作業後は、大館の皆さんが開いてくださった歓迎会へ。故郷の味を知り尽くした大館のお母さんたちが、郷土料理を用意してくださいました。大館の名産「比内地鶏」の出汁で野菜や山菜を煮込んだ「かやき」や「きりたんぽ鍋」を堪能。皆さんと楽しいひと時を過ごしました。

翌日、柴田さんと向かったのは、能代市にある「渡部製材所」。こちらで、曲げわっぱの材料を見せていただきます。

「やっぱり曲げわっぱは材料が命です」と柴田さん。使用するのは、主に東北産の天然杉。植林した杉は肥料も使うため成長が早く、幅がある年輪に。一方、天然でじっくり育ったものは、キメ細かい年輪に。東北地方は気温が低く、杉の成長が遅いため、より美しい年輪になるとか。

柴田さんによると、冬目は硬く、曲げわっぱの強度を保つ部分。柔らかい夏目はご飯の余分な水分を吸ってくれるそう。

この日は、買った材料をどのように製材してもらうか、指示をしに来た柴田さん。実は、曲げわっぱの材料として使える赤太と呼ばれる部分は40%ほど。外側の腐りやすい白太という部分や、芯の部分は使いません。

しかし、実際に製材すると、色が悪いなど思わぬハプニングも。最悪の場合、見込んでいた利益の半分にも満たないこともあるそう。今回、柴田さんが買った杉を裁断機にかけると…美しい木目が現れました。「賭けに勝ちましたね!」とブレンダンさん。柴田さんも「ホッとしてます」と一安心。

製材を終えた木材は、トラックに積み込み工房へ。ブレンダンさんも、率先してお手伝いさせていただきます。

大館に戻ると、工房の隅で一人、剥ぎ取りをするブレンダンさんの姿が。滞在中の貴重な時間を無駄にしたくないと、剥ぎ取りの猛練習をしていました。

すると、柴田さんから提案が。ブレンダンさんの熱意に心を打たれ、ニッポン滞在中に一から曲げわっぱを作らせてあげたいというのです。しかも、特別な材料を用意してくださいました。

その材料とは、天然の秋田杉。年輪の幅が狭くて美しく、青森の青森ヒバ、長野の木曽ひのきと並ぶニッポン三大美林の一つとされています。しかし、平成25年から資源保護のため伐採中止に。現在は市場に出回らないため、希少価値が高くなっています。

今回使わせていただくのは、柴田さんのお父さんが伐採中止前に購入し、大切に保管していたもの。ブレンダンさんは「お父さんの宝物を使えるなんて。寛大な心に感謝します」と大感激! こうして、天然の秋田杉で曲げわっぱ作りに挑戦させていただくことに。

まずは板を適度な大きさにカット。そして、慣れないニッポンのカンナで、練習を繰り返した剥ぎ取りへ。貴重な木材を無駄にしないよう、柴田さんに見ていただきながら少しずつ削り、何とか合格点をいただきました。

続いて、曲げの作業。こちらも、柴田さんに聞きながら慎重に。板を乾燥させている間は、定期的に開催している曲げわっぱ体験教室のお手伝い。さらに、職人さん総出の雪かきにも参加させていただきました。

乾燥が終了したら、接着する前に端(つま)とりの加工を施します。端とりとは、剥がれやすい角を最初からとっておく加工。接着剤が弱かった時代、接着力を増すために編み出された技法です。

その後も、柴田さんのサポートを受けながら、いくつもの工程を経て渾身の曲げわっぱが完成。製作日数は8日間! 「柴田慶信商店」の特徴である、丸みを帯びた滑らかなフォルムも美しく、ブレンダンさんの技術は格段にアップしていました。

中でもこだわったのが、カバとじの柄。実は作業の合間、柴田さんの曲げわっぱを参考に、オリジナルの柄をデザインしていました。ブレンダンさんによると、テーマは「世代」。

親子の意味を持つ柄をヒントに、ブレンダンさんの両親と妻、娘、自分自身を表現しています。

柴田さんに「100点満点です」と褒めていただいたブレンダンさんは、「助けてもらったおかげです」と伝えました。

そして、別れの時。お世話になった感謝を手紙に書いてきたブレンダンさんは、「昌正さんの辛抱強さ、寛大さ、優しさのおかげで、曲げわっぱ作りはもちろん、大館という土地が大好きになりました。曲げわっぱをアメリカに広めていきたいです」と読み上げます。

「商品は自分の分身だと思うので、分身をいっぱい作って広めてもらいたいと思います」と柴田さん。山桜の皮と、曲げわっぱ作りの道具一式をプレゼントしてくださいました。

さらに、ブレンダンさんが作った曲げわっぱの蓋の裏に、記念として名前の刻印も。蓋を開けたブレンダンさんは大感激! 最後にハグを交わして別れを惜しみました。

あれから2年、ブレンダンさんからのビデオレターを柴田さんの元へ届けます。

柴田さんは、「源平」という新ブランドを立ち上げ。曲げわっぱには使われない、腐りやすいといわれていた白太の部分を使用しています。

実は、秋田県立大学の調査により、白太には赤太と同じ耐久性があることが判明。そこで、白太と赤太が含まれる「源平材」で曲げわっぱを製作したそう。ちなみに源平材という名前は、源平合戦で掲げられた白旗と赤旗が語源です。

白太は赤太より吸収性があり劣化を早めてしまうため、仕上げに漆でコーティング。水分を吸ってご飯が美味しくなる効能はなくなるものの、漆自体は殺菌効果があるため、料理のトレイや保存食の収納ボックスとして使えるように生み出したとか。

さらに、柴田さんは曲げわっぱの魅力を世界に伝えるべく、イタリアとアメリカで展示会を開催。ブレンダンさんに会おうと連絡しましたが、距離が遠すぎるため、残念ながら会うことは叶いませんでした。

早速、柴田さんにビデオレターを見ていただくことに。

ブレンダンさんはこれまで他の職人と工房をシェアしていましたが、帰国後は自宅の納屋を改装し、念願だった自分だけの工房を作っていました。「柴田慶信商店」で使用していた剥ぎ取りの作業台を帰国後に自作し、繰り返し剥ぎ取りをする際に活用しているそう。カンナで剥ぎ取りをする様子を見た柴田さんは「戸惑いがなくなっていますよね」。

さらに、木を煮沸する道具や曲げ癖をつけるコロも自作。曲げわっぱ作りに欠かせない木バサミも大量に作っていました。この2年で、作った曲げわっぱは100個以上! カバとじに使う樹の皮は、現地で手に入る山桜に似た素材を使っています。

二段式にしたものやカバとじをデザインしたものなど、自信作も見せてくれました。カバとじを見た柴田さんは「綺麗ですよ」「幅も均一だし、対称になってる」とお褒めの言葉を。

そして、ブレンダンさんから嬉しい報告が。地元の美術道具店のオーナーから依頼を受け、ふで箱として使える曲げわっぱを製作。ブレンダンさんが書いたポップを添えて販売しているそう。手作りの美しさや木の香りがウケているだけでなく、実際にニッポンで職人に学んで作っていることもポイントとなり、売れているとか。

最後にブレンダンさんは、「いろいろ教えてくれて本当にありがとうございました。もっと曲げわっぱ作りを練習して、技術力を上げたいと思います。アメリカかニッポンでいつか必ずまた会いましょう」とメッセージを。

柴田さんは「技術の高さにもびっくりしましたし、作り続けてくれていて、好きなんだなっていうのが伝わった」と話してくださいました。

ブレンダンさんをニッポンに招待したら、曲げわっぱを販売するまでに技術力が上がり、世界に曲げわっぱの魅力を広めていました!

老舗の玉子焼き、人気店のからあげの作り方

お弁当箱として大人気の曲げわっぱ。おかずやご飯を美味しそうに詰められるのが魅力ということで、突然ですが、お弁当の人気おかずランキングを発表! 3位はハンバーグ、そして2位は玉子焼き! そんな「玉子焼き」を愛する、モロッコのイルハムさんをご紹介します。

ニッポンの国民食ともいうべき玉子焼き。一説には、南蛮貿易でポルトガルからカステラなどが伝わったことがきっかけで玉子料理を食べるようになり、江戸時代にご馳走として流行した「玉子ふわふわ」が原型ともいわれています。

そんな玉子焼きを愛するイルハムさんを、6年前、ニッポンにご招待。築地で人気の「山長」で出来立ての玉子焼きをいただき「美味しいです!」と感動。

その後、創業140年の老舗「銀座寿司幸本店」で、究極の玉子焼き作りを見せていただくことに。作るのは、職人歴9年目の荒川敦史さんです。

まずは、茹でた芝海老を形がなくなるまですり潰し、砂糖、白身魚の練り物を加え、混ぜていきます。とろみが出てきたら、軽くといた玉子を数回に分け、少しずつ合わせていきます。こうすることで空気が入らず、焼きムラのない生地に。

1枚に使う卵は10個ほど。じっくり30分混ぜ、最後に醤油とほんの少しの塩を加えて生地が完成。出来上がった生地を、油を引いた玉子焼き鍋に全て流し込みます。

すると、換気扇を消した荒川さん。熱を奪われるのを防ぎ、オーブン状態にするためだそう。火加減が超弱火なので、消えないようにする目的も。こうして、下からは超弱火、上からは2キロの炭火で焼いていきます。最初は四隅を焼き、水分を中心に寄せ、最後に中心から水分を抜く方式です。

焼き目がついたら炭を動かすこと40分。この手間暇こそ、究極の玉子焼きといわれる所以なのです。

荒川さんは担当してまだ半年ほど。1枚焼くのに約2時間、1日に4枚ほどを焼いています。「本当に手間のかかった玉子焼きなんですね」とイルハムさん。何かお手伝いをと、荒川さんの汗を拭く場面も。

ようやく完成した玉子焼きを試食。「甘みがあってとてもフワフワです。カステラみたい」と感動するイルハムさんでした。

帰国後、300回以上玉子焼きを作ったというイルハムさん。ご招待をきっかけに、よりニッポンが好きになったそうで、在モロッコ日本国大使館の仕事に自ら応募。現在は日本語を教えながら、大使館の広報・文化担当の職員として、モロッコに日本文化を広める一端を担っています!

続いては、お弁当の人気おかずランキング1位、「からあげ」を愛するアルゼンチンのカミーロさんを紹介。

老若男女に愛される「からあげ」。鶏のからあげが食卓に登場したのは約90年前。東京・銀座の洋食店「三笠会館」が初めてメニューとして採用。銀座の名物と呼ばれるほど大人気になり、全国に広まったといいます。

そんなからあげを学ぶため、2年前、カミーロさんをニッポンにご招待。大分県中津市を訪れました。

大分県は、からあげの消費量日本一。中でも中津市には、専門店が50店舗以上も。今回は、からあげグランプリで13年連続金賞を獲得した人気店「ぶんごや」の皆さんが受け入れてくださいました。現れたのは、会長の西郡義照さん。

早速、からあげを試食させていただくと「今まで味わったからあげの中でダントツNo.1です」と絶賛。早速、仕込み作業を見せていただくことに。

使うのは、朝〆のブロイラー。皮をつけたまま切り分け、塩を揉み込みます。浸透圧により鶏肉の水分を外に出し、肉にタレを染み込ませるためです。

続いて、漬けタレ作り。リンゴ、にんにく、生姜をミキサーにかけペースト状に。リンゴに含まれるリンゴ酸には、肉を柔らかくする効果が。さらに、社員以外には秘密だという甘い野菜も。

ここに、大分県産の薄口醤油を入れて約1カ月寝かせると、発酵が進み、焦茶色に。この漬けタレを鶏肉に揉み込み、冷蔵庫へ。

こうして1日寝かせた鶏肉に、でんぷん粉を付けます。ポイントは衣が厚くならないよう、肉をはたき均一に薄くつけること。さっぱりとサクサクに揚がる菜種油で、6分揚げて完成です。二度揚げは衣が硬くなり、タレの味が強くなりすぎるため、「ぶんごや」では一度揚げなのだとか。

特別に揚げたてをいただいたカミーロさんは熱さに悶絶! 実は、揚げたてより10分ほど置いたものが一番美味しいそう。「私は揚げたてが美味しいと思っていたので間違いですね」と話しました。

カミーロさんは帰国後、「ぶんごや」で学んだことを活かし、念願だったからあげの屋台をオープン。アルゼンチンの人たちにからあげの美味しさを広めています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼巻き寿司を愛すレイチェルさん

オーストラリアで桜でんぶまで手作りするほど“巻き寿司”を愛すレイチェルさんが来日。東京・三軒茶屋の「鮨処榎本」で11種類の具材を詰め、巻き簾を使わずに巻いていく究極の“太巻き”の技を学ぶ!

▼幻の海苔を求め北海道へ

巻き寿司には欠かせない“海苔”を求め極寒の北海道・江差町へ。1枚なんと700円 1月から3月までしか収穫できず、量も少ないため地元にしか出回らない幻の天然岩海苔「寒海苔」の収穫をお手伝いする。ご飯の上に寒海苔をのせて作ったのり弁「海苔だんだん」の味に感動♪

▼千葉のご当地「祭り寿司」

房総半島で200年以上の伝統を持ち、切った断面が“梅”や“椿”といった美しい絵柄になる巻き寿司「祭り寿司」を学ぶため千葉県いすみ市へ。楽働会の皆さんに教わる中、1年半前に“かんぴょう”を愛すブルガリア人が来日した際にお世話になったかんぴょう農家の栃木さん一家が協力してくれることに! 果たして、どんな「祭り寿司」が出来上がるのか…!?

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。