ドイツ人が北関東で「けんちん汁」を堪能!超希少な生芋こんにゃく作りも体験:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト

イチオシスト

ライター / 編集

イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時)。

今回は、ドイツ人とアメリカ人の初来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

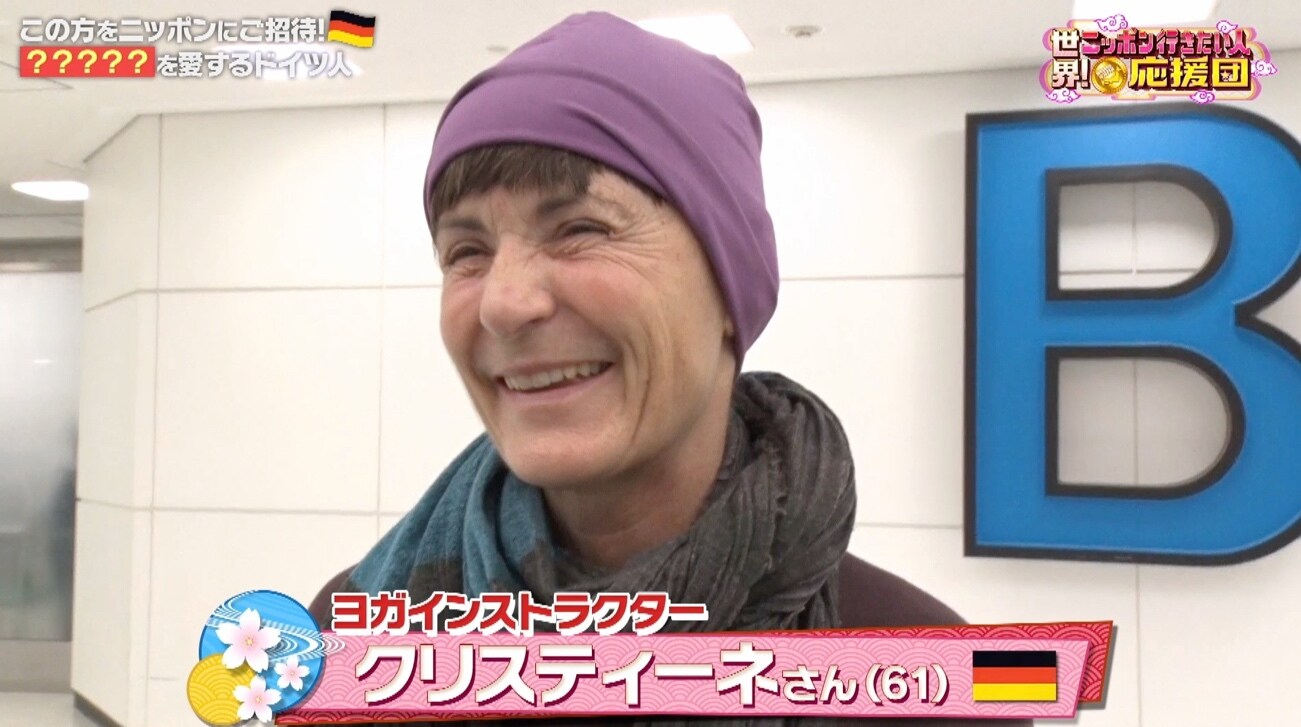

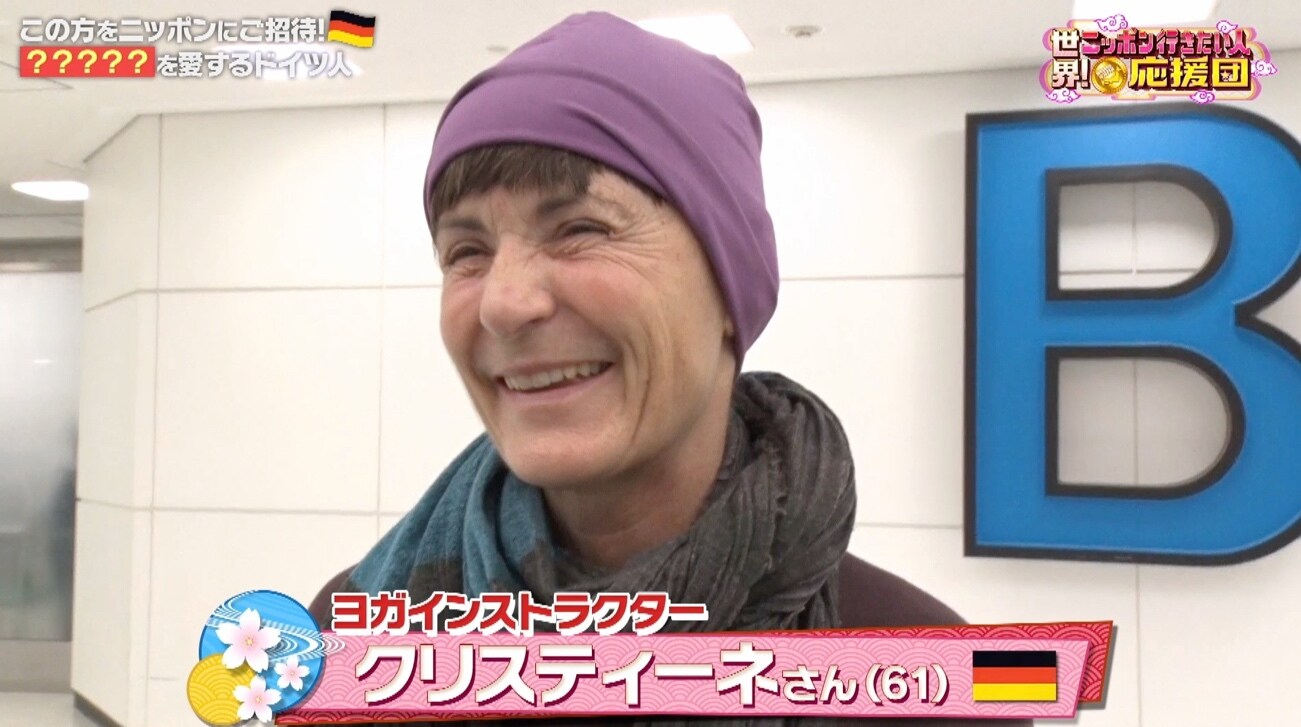

紹介するのは、ドイツ在住の「けんちん汁」を愛するクリスティーネさん。

主に大根やごぼう、にんじんなどの根菜を使った汁物・けんちん汁。約770年前、鎌倉の建長寺で作られた精進料理の「建長汁」が発祥といわれ、それがなまって「けんちん汁」と呼ばれるように。

修行僧たちが全国に広め、郷土料理として定着。その土地ならではの名称や味付けが施され、うどんやそばを入れるなど、多種多様なけんちん汁が今に伝わっています。

クリスティーネさんは学生時代、浮世絵に心惹かれ、やがてニッポンの食文化にも興味を示すように。和食の料理本でけんちん汁を発見し、自己流のレシピで作っています。

早速、けんちん汁を作ってもらうことに。自己流ですが、にんじんはいちょう切りに、ごぼうは鉛筆を削るようにしてささがきにします。

切った具材はごま油で炒め、出汁と醤油を加えて煮立てます。出汁はしいたけと昆布で取り、鰹出汁は使わないのがこだわり。出来上がったけんちん汁は、家族や友人の皆さんにも好評です。

まだニッポンに1度も行ったことがないクリスティーネさん。これまで、ご主人の世話やヨガの教室などで来日のチャンスがなかったそうで「ニッポンで本物のけんちん汁の作り方を勉強したい」と願っています。

そんなクリスティーネさんを、ニッポンにご招待! 初めてのニッポンへやってきました。

向かったのは、栃木県那須町にある「茶屋 卯三郎」。味噌仕立てのけんちん汁が人気の店で、開店1時間前から続々とお客さんが。多い日には約400人が来店します。

待つこと1時間、初めて食べるニッポンのけんちん汁に「本当に美味しい」と感動! 追加したけんちんうどんも「パーフェクト」と絶賛。2杯完食し、大満足のクリスティーネさんでした。

「茶屋 卯三郎」さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、茨城県常陸太田市にある創業65年の「そば処 登喜和家」。熱々のけんちん汁に冷たいそばをつけていただく茨城の郷土料理「つけけんちん」が名物です。

「つけけんちん」の汁は醤油味。4カ月寝かせたそばつゆの“かえし”が味の決め手です。

具材の「といも」は里芋の一種で粘り気が少なく、ほくほく感が強いのが特徴。そして「いもがら」は里芋の茎を乾燥させたもの。登喜和家のけんちん汁は、といもといもがらが必須の具材だとか。

「かけけんちん」も追加し、けんちん汁を満喫したクリスティーネさん。ここで、店主の妻・竹之内昭子さんに、「つけけんちん」の作り方を特別に教えていただきます。

早速、厨房へ。火の通りに時間のかかる根菜をまとめて鍋に入れ、旨みを逃さぬよう油を回して炒めます。そこに3種類の魚介出汁を加え、濃厚な味わいに。

柔らかくなるまで時間がかかるため、その間に店主の勝男さんがそば打ちの手ほどきを。

使うのは、玄そばの最高峰ともいわれる「常陸秋そば」。クリスティーネさんは麺棒で生地を延ばし、そば切りも体験。最初は太くなりましたが、細く切るコツをつかむことができました。

一方、けんちん汁は仕上げの段階に。醤油とかえしで味付けします。かえしは醤油の1.5倍入れることで、出汁とかえしの利いた、風味豊かな醤油味のおつゆに。

出来上がったけんちん汁に、自分で打ったそばをつけていただき「美味しい!」とクリスティーネさん。昭子さんから「初めてでこんなに上手に出来る人はいないですよ」と嬉しい言葉をいただきました。

別れの時。お世話になった感謝を伝えると、ドイツでそば打ちができるようにと、麺棒やそば切り包丁のプレゼントが。思いがけない贈り物に「信じられません」とびっくり! といももいただき、大感激です。

「登喜和家」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、群馬県昭和村。群馬県は、こんにゃくの原料であるこんにゃく芋収穫量の国内シェア約95パーセントを占める一大生産地。中でも昭和村は栽培面積が日本一!

けんちん汁の具材としてお馴染みのこんにゃくですが、実は、ドイツでは手に入らないそう。クリスティーネさんは、こんにゃくについてニッポンで学ぶ機会があれば嬉しいと話していました。

受け入れてくださったのは、こんにゃく農家の石井邦彦さん。手作りで超希少な生芋こんにゃくを製造しています。

一般的なこんにゃくは、乾燥させたこんにゃく芋を粉末にして固めますが、石井さんが作る生芋こんにゃくは、こんにゃく芋を生のまま固めたもの。試食させていただくと、「とてもフレッシュな感じがします」とクリスティーネさん。

石井さんの案内で、こんにゃく芋畑へ。トラクターで掘り起こす様子を見せていただき、土の中から現れるたくさんのこんにゃく芋に感動!

畑は夏から秋まで一面緑色ですが、気温が低下すると葉が枯れて茶色に。石井さんによると、枯れ始めたら収穫OKのサインだそう。

クリスティーネさんも収穫をお手伝いさせていただくことに。すると、芋の周りに生子(きご)と呼ばれる新芽が。こんにゃく芋は、この生子を植えて栽培します。

こんにゃく芋の貯蔵庫を見せていただくと、春に植え、秋に掘り出した生子が。寒さに弱いため、冬の間は掘り出し、貯蔵庫で保管しています。

こんにゃく芋は、1年目の春に植え付け、秋に一度掘り出し、冬は倉庫で貯蔵。2年目も植え付けと掘り出し・貯蔵を繰り返し、3年目の秋にようやく収穫へ。こんにゃく芋の栽培には3年の歳月と労力がかかるのです。

こうして育てたこんにゃく芋を使った、希少な生芋こんにゃくの作り方を教えていただきます。

まず、火が通りやすくなるよう、こんにゃく芋を薄切りに。こんにゃく芋に含まれるシュウ酸カルシウムは、針状の結晶を持ち、粘膜に刺激を与えるため、そのままでは煮ても焼いても揚げても食べられないそう。

食べられるようにするには、15分煮込んだのち、お湯を足してミキサーにかけ、鍋に移してさらにかき混ぜ、トロトロの状態に。そこに、ホタテの貝殻を焼いて砕いた凝固剤を入れることで、針状の結晶の刺激を除くことができます。

凝固剤を加えたら、素早くかく拌しないとこんにゃくになりません。この大事な作業に、クリスティーネさんも挑戦。全力で混ぜると、見事大成功! 石井さんの妻・萌さんに「パーフェクト!」と褒めていただきました。

バットに移し、24等分にカットしたら、もう1度火にかけます。アク抜きを1時間して、ようやくこんにゃくの完成。

「なぜ、こんなに手間のかかる生芋こんにゃくを作っているのですか?」とクリスティーネさん。石井さんによると、この地域の各家庭で作られていたこんにゃくが、すごく美味しかったそう。「あの味を皆さんに届けたい」との思いから、こんにゃく作りを始めました。

この後は、石井さんのお宅でけんちん汁作り。クリスティーネさんが手伝った、生芋こんにゃくを使います。教えてくださるのは、石井さんの母・志ず江さん。けんちん汁は、群馬では農家の年中行事と結びついた郷土料理だそう。

まずは、生芋こんにゃくをスプーンで一口大にカット。味が染みるように、断面は粗くします。油揚げやちくわなどの具材と共にごま油で炒め、昆布とタマネギで取った出汁で煮立て、塩と醤油で味を整えれば出来上がり。さらに、こんにゃくの唐揚げの作り方も教えていただきました。

その夜は、生芋こんにゃくづくしの料理で歓迎会。地元の採れたて野菜を使ったけんちん汁をいただき、「新鮮な野菜の旨みをこんにゃくが吸って最高です」と感動! 石井家の皆さんとの交流も楽しみました。

別れの時。石井家の皆さんに「とても勉強になりました。皆さんとのご縁に感謝します」と伝えます。最後に、群馬の伝統工芸品“だるま”がデザインされた食器と、一緒に作った生芋こんにゃくをいただき、大喜びのクリスティーネさん。

石井家の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、三重県菰野町。萬古焼の里として多くの窯元がある、日本有数の陶器の産地です。江戸時代中期、桑名の豪商・沼波弄山が窯を開いたのが起源とされ、以来、300年近く伝統を守り続けてきました。

土鍋などの耐熱陶器で国内生産1位、全国シェア約80パーセントを占める萬古焼。中でも、その名を轟かせたのが「割れない土鍋」です。急激な温度変化で割れてしまうものもある中、萬古焼の土鍋は350度以上の耐熱実験にも耐え得るのだとか。

「けんちん汁に適した熱に強いという土鍋、バンコ焼きの産地へ行ってみたいんです」と話していたクリスティーネさん。今回、窯元「山口陶器」の代表取締役・山口典宏さんが受け入れてくださいました。

山口さんが手がける「かもしか道具店」はオリジナルのブランド。窯元がブランドを持つのは珍しく、全国の約500の小売店でも販売されています。

けんちん汁におすすめなのは、火にかけても割れない土鍋。昭和30年代、熱膨張率が低く急熱急冷に強い鉱石「ペタライト」を世界で初めて土鍋の陶土に配合。急激な温度変化に強い「割れない土鍋」が開発されました。

製造工程を見せていただくため、工房へ。まずは、土の塊を石膏の型に押し込み、土鍋の蓋を作ります。

ポイントは、表面を平らにならすこと。機械で型を回転させ、土に圧力をかけながら均一に。はみ出した土を削いで成形したら、半日ほど乾かします。

次は、蓋のつまみの成形。つかんだ時に手が滑らない角度にしていきます。クリスティーネさんも体験させていただき、カンナを寝かせ、えぐるように削ります。さらに、V字の型抜きで切り込みも。この切り込みには、蒸気や熱を逃がして持ちやすくする効果があります。

続いて、持ち手を接着。素焼きした土鍋に釉薬を塗る体験もさせていただきました。こうして窯に入れて約1200℃で焼成し、12時間で完成!

作業後は、山口さんと仕事仲間の皆さんが歓迎会を開いてくださいました。萬古焼の器に盛られた桑名産はまぐりの酒蒸しや、菰野町の名前の由来といわれるマコモの天ぷら、ごはん鍋で炊いた菰野町産コシヒカリなどを堪能しました。

ここで、おもてなしのお礼にと、クリスティーネさんが萬古焼の土鍋をお借りしてけんちん汁を作ることに。お土産のといもと生芋こんにゃくも使い、教わったレシピを組み合わせて作ったけんちん汁は、皆さんに大好評! 山口さんからは「またドイツから来てもらって、そしてみんなでけんちん汁パーティーをしたいなと思います」と嬉しい言葉をいただきました。

そして、別れの時。クリスティーネさんが「バンコ焼の土鍋が熱に強い理由や、作業体験で作り方も学ぶことができました。私のけんちん汁を喜んでもらえてとても嬉しかったです」と伝えると、「一生忘れられない思い出ができました」と山口さん。お土産に割れない土鍋をいただきました。

「山口陶器」と仲間の皆さん、本当にありがとうございました!

そして、けんちん汁発祥の地といわれる鎌倉の建長寺へ。約770年前、鎌倉幕府5代執権・北条時頼によって創建された禅寺です。

まずは、ご本尊にご挨拶。その後は、普段は修行僧しか食べることのできないけんちん汁を、特別に食べさせていただきます。「一つ一つの素材が生きている感じがして、味もバランスも完璧だと感じました」。このけんちん汁の作り方を教えていただくことに。

具は根菜を中心に9種類。寺で育てたり檀家さんからいただいたりしたものです。大根やにんじんはいちょう切り、ごぼうはささがき、里芋は乱切りにしたところで、こんにゃくが登場。

建長寺では、湯呑み茶碗を使ってこんにゃくをちぎります。建長寺の三ツ井宗司さんによると、断面が粗くなり、味が染みるそう。

根菜をごま油で炒め、昆布と干ししいたけを水に浸して一晩おいた精進出汁で煮立てます。味付けは塩、濃口と薄口の醤油に、みりんを少々。出来立てを味見させていただき「美味しいです」と感動! 「いろいろな人に伝えていただけたらありがたいと思います」と話す三ツ井さんに、「絶対そうします」と伝えました。

そして別れの時。参拝の記念に、建長寺オリジナルの御朱印帳をいただいたクリスティーネさん。「けんちん汁の体験と素敵な思い出をありがとうございました」と感謝を伝えます。

建長寺の三ツ井さん、本当にありがとうございました! クリスティーネさん、またの来日をお待ちしています!

続いて紹介するのは、アメリカ在住の「漆喰」を愛するジギーさん。

日本古来の建築材料「漆喰」。石や貝からできた消石灰に、海藻から作ったのり、植物の繊維など自然素材を混ぜて塗り、美しい白壁に。飛鳥時代には漆喰の製法があったとされ、高松塚古墳や日本最古の寺院・飛鳥寺にも漆喰の壁が。その後も、神社仏閣や武家屋敷などの塗り壁として、ニッポンの街並みに欠かせない存在に。

左官職人がコテ一本で仕上げる美しさは世界からも注目を集め、漆喰壁の最高傑作と言われる世界遺産・姫路城には、外国人観光客だけで約45万人が訪れています。

31歳の時、テレビで観たニッポンの漆喰の美しさに感動したジギーさんは、材料をニッポンから取り寄せ、独学で挑戦。土台の土壁から自作して漆喰を塗る技を磨いているものの、平らにならす前に漆喰が固まってしまうそう。凹凸がなくツヤの出る塗り方、流れるようなコテさばきなど、まだ課題がたくさんあると話します。

そんなジギーさんが憧れる人物は、ニッポンを代表する左官職人の挾土(はさど)秀平さん。各国首脳が集まる国際会議の円卓や5つ星ホテルの壁など、左官の領域を超えた技術と創造力は世界最高峰ともいわれています。「彼のコテさばきをこの目で見て技術を学ぶのが夢なんです」。

そんなジギーさんを、ニッポンにご招待! 2018年、念願の初来日を果たしました。

向かったのは、岐阜県高山市。熱意を伝えたところ、挾土さんが快く受け入れてくださることに。

憧れの挾土さんと対面したジギーさんは大感激! ニッポンの左官の技を学びに来たことを伝えると、高山市内にある荏名神社に案内してくださいました。

見せてくださった土蔵は、江戸末期に建てられたもの。20年前に挾土さんが修復を請け負いました。それ以来全く直していないそうですが、「驚くほど綺麗ですね」とジギーさん。漆喰は耐火性などに優れ、不燃材料として国に認定されるほど、大切なものを保管するのに絶好の素材なのです。

さらに、普段は関係者しか入れない場所も見せていただけることに。展示された壁造りの試作品を目にしたジギーさんは「アメイジング」と驚き! 材料はすべて天然素材で、全国各地に赴き、イメージに合うものを探しています。

高山市内で採取したカラマツも土壁の素材に。「まるで松林を歩いているような雰囲気です」と話すジギーさんに、挾土さんも「そう言われると俺も嬉しいよ」と笑顔があふれます。

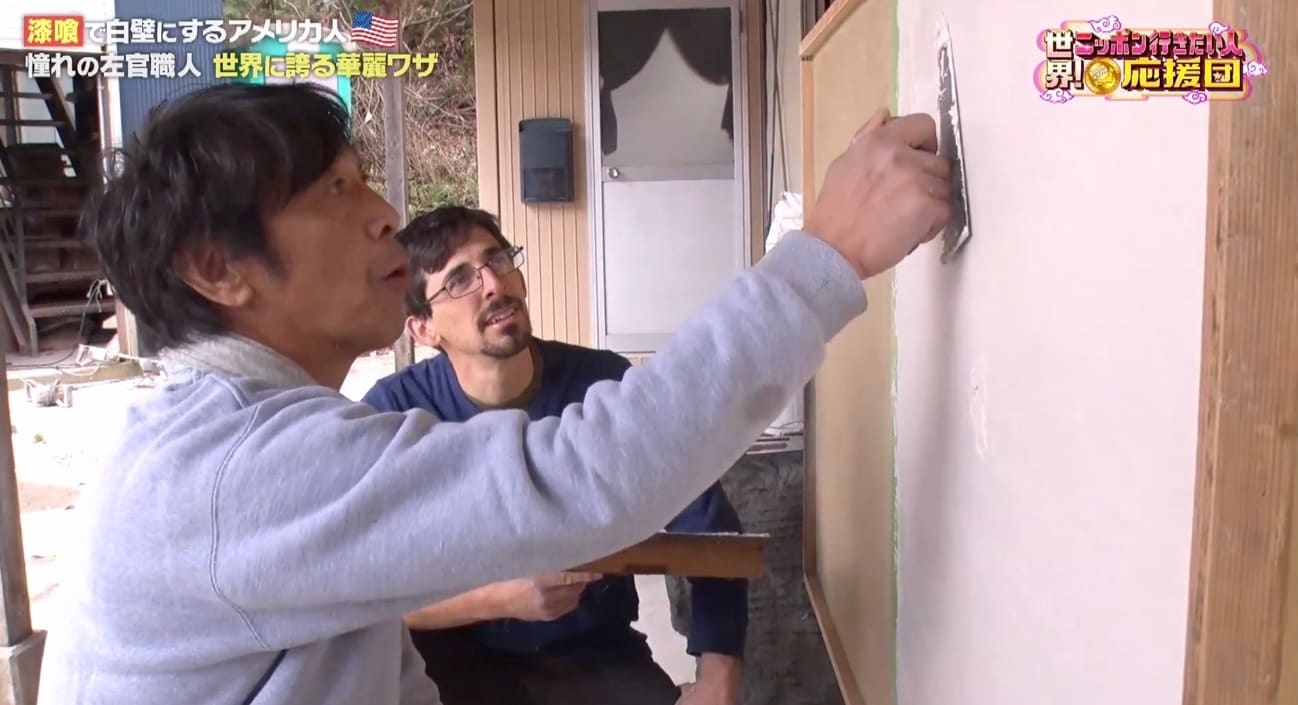

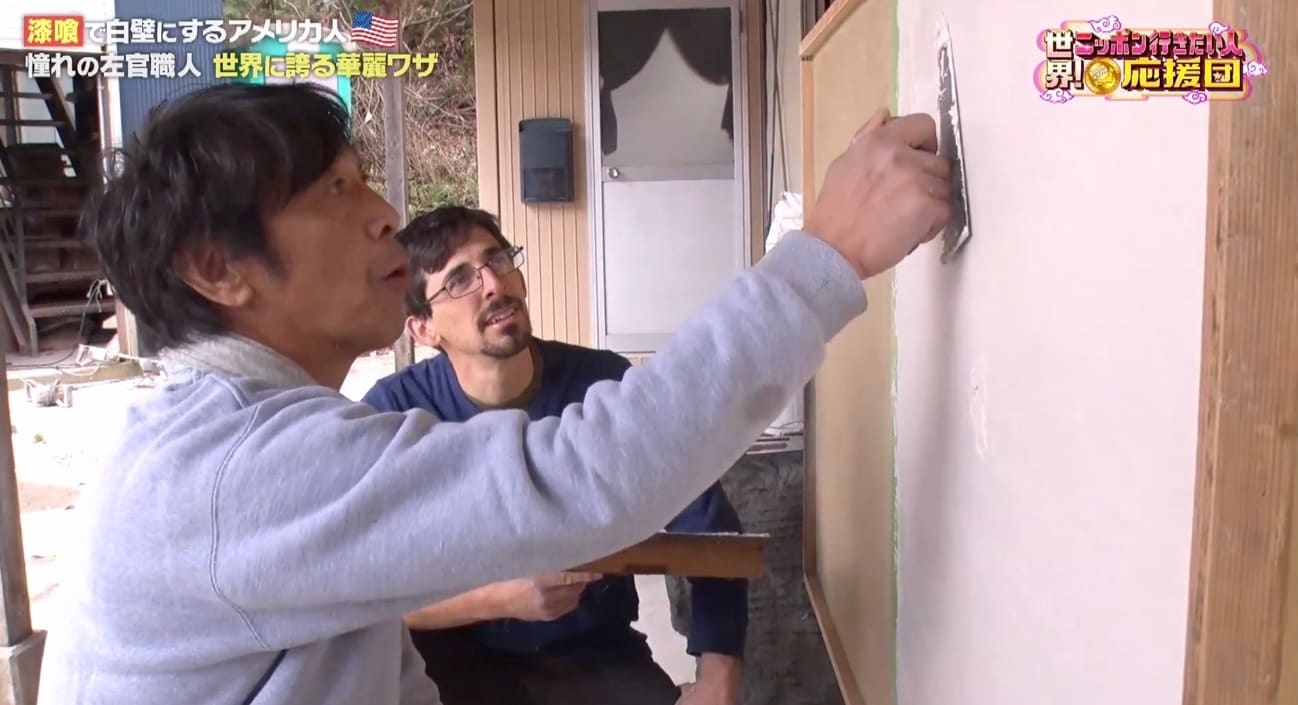

そしていよいよ、挾土さんから漆喰の壁塗りを教えていただくことに。職人さんたちもお手伝いに来てくださいました。

まずは材料となる漆喰作り。粘り気の強い海藻「ツノマタ」を煮出すと、海藻の成分が溶け出し、ぬめりのあるのりに。保湿性が高く、乾燥を防ぎ、コテの伸びが良くなる効果も。

続いては、つなぎの役目となる「スサ」と呼ばれる繊維質の材料。麻の繊維を叩いて丁寧にほぐし、繊維のダマをなくすことで、ひび割れしにくい漆喰になります。

さらに、混ぜ方にも秘訣が。麻に熱いのりを直接かけて線維に浸透させ、よくなじませたところで消石灰を投入。材料を混ぜてコテ板にのせ、ダマがなくなったか確認し、漆喰が完成。早速、塗らせていただきます。

漆喰の壁塗りは乾燥との戦い。いかに早く、美しく仕上げられるかが腕の見せ所。壁全体を塗り終わったら、凹凸をなくし滑らかに仕上げる「押さえ」に。塗る作業に12分、仕上げに3分、計15分で終了。出来栄えを見た挾土さんは「上手だと思うよ。でも汚いね」。

漆喰を塗るには3つのポイントがあるそう。1つ目は、壁の中心から塗らないこと。壁の外周から塗り始め、最後に中心を塗るのが均等に効率よく塗る基本です。2つ目は、乾燥ムラを防ぐこと。「漆喰を塗る時はスピードが速くないとダメなの」と挾土さん。均一に乾くように塗っていく必要が。

3つ目は、漆喰の繊維が立たないようにすること。漆喰の載せ方にもコツがあり、ジギーさんのやり方では繊維が総立ちに。コテの使い方ひとつで、作業効率が変わってくるのです。

挾土さんいわく、この程度の面積では10分で仕上げるのが理想。世界最高峰の左官テクニックを見せていただきます。

壁の外周から始め、流れるようなコテさばきで全体を塗り、わずか4分で塗り作業が終了。「早く塗ったから、今(乾燥具合が)一緒になってる」と挾土さん。

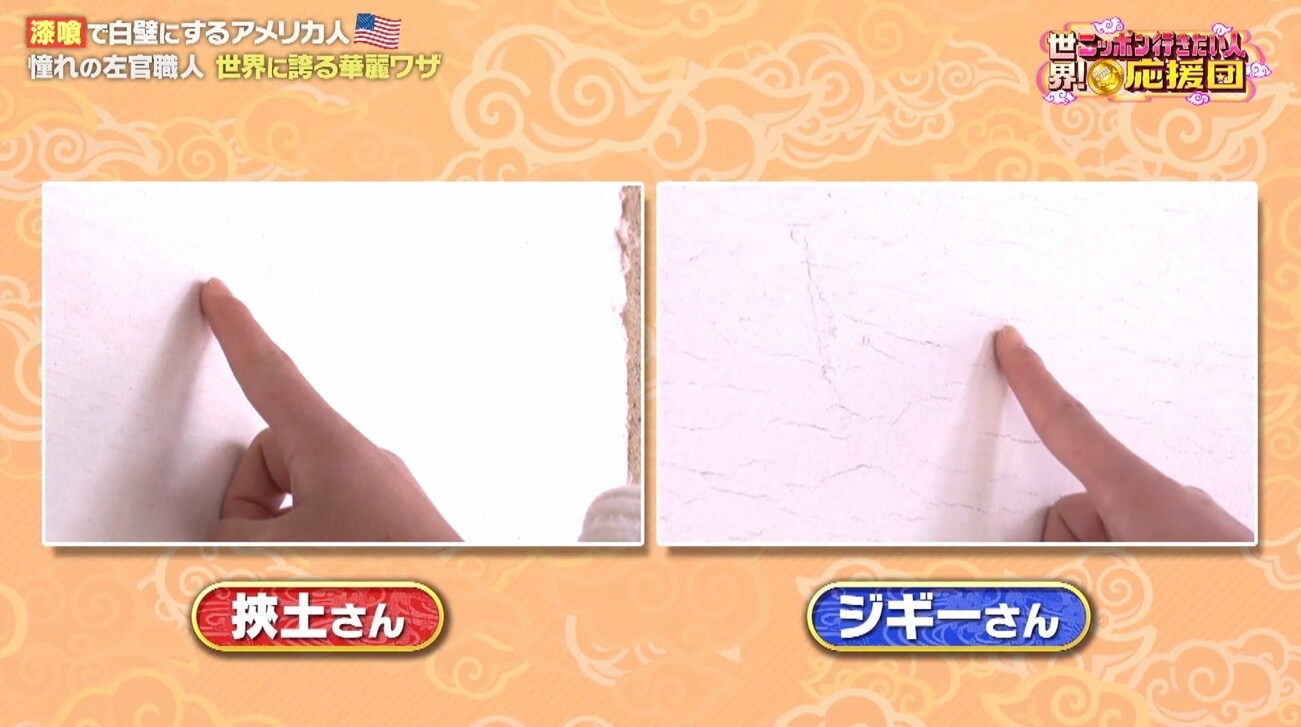

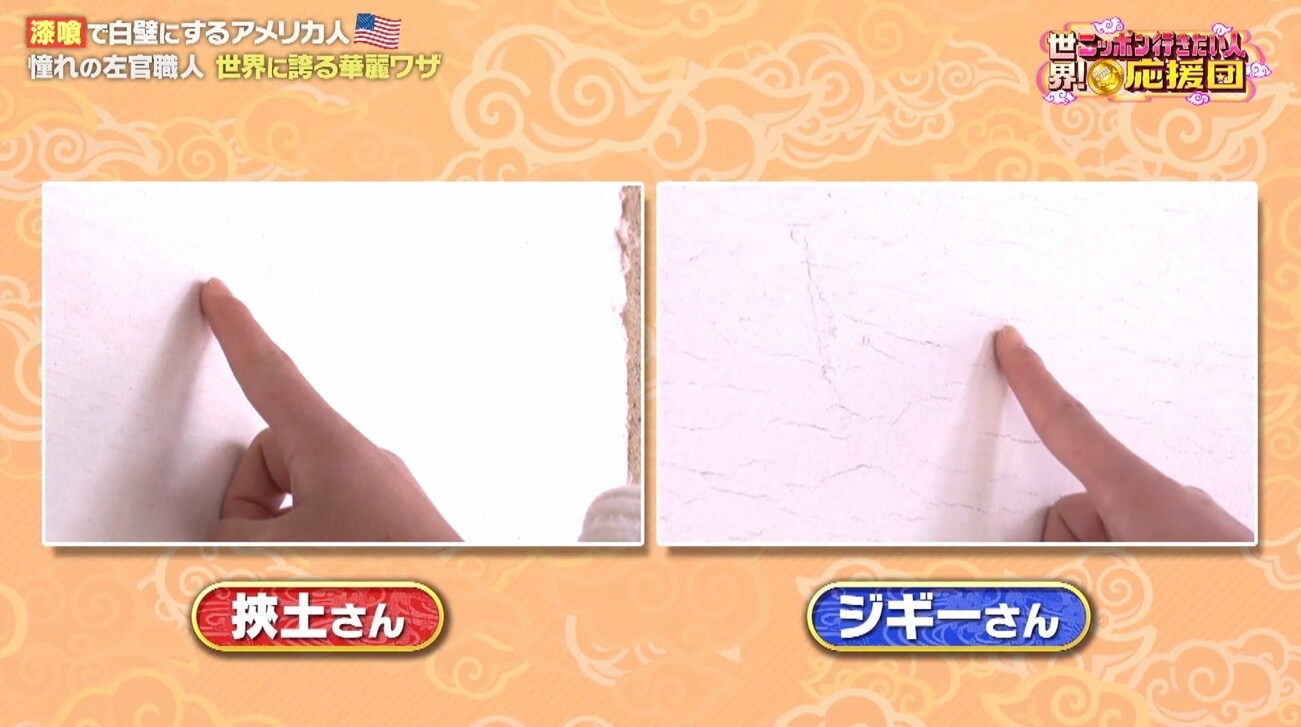

コテで圧をかけることで、表面にツヤが。仕上げに6分かけ、理想の10分で終了。仕上げに時間を割くことで、ひび割れのない耐久性のある壁に。出来上がった漆喰壁の違いは歴然!

その後も、日暮れまで8時間もジギーさんの練習に付き合ってくださった挾土さん。「これをアメリカでできたら一番だよ」と励ましていただき、ジギーさんは「良い感触がつかめました」と話しました。

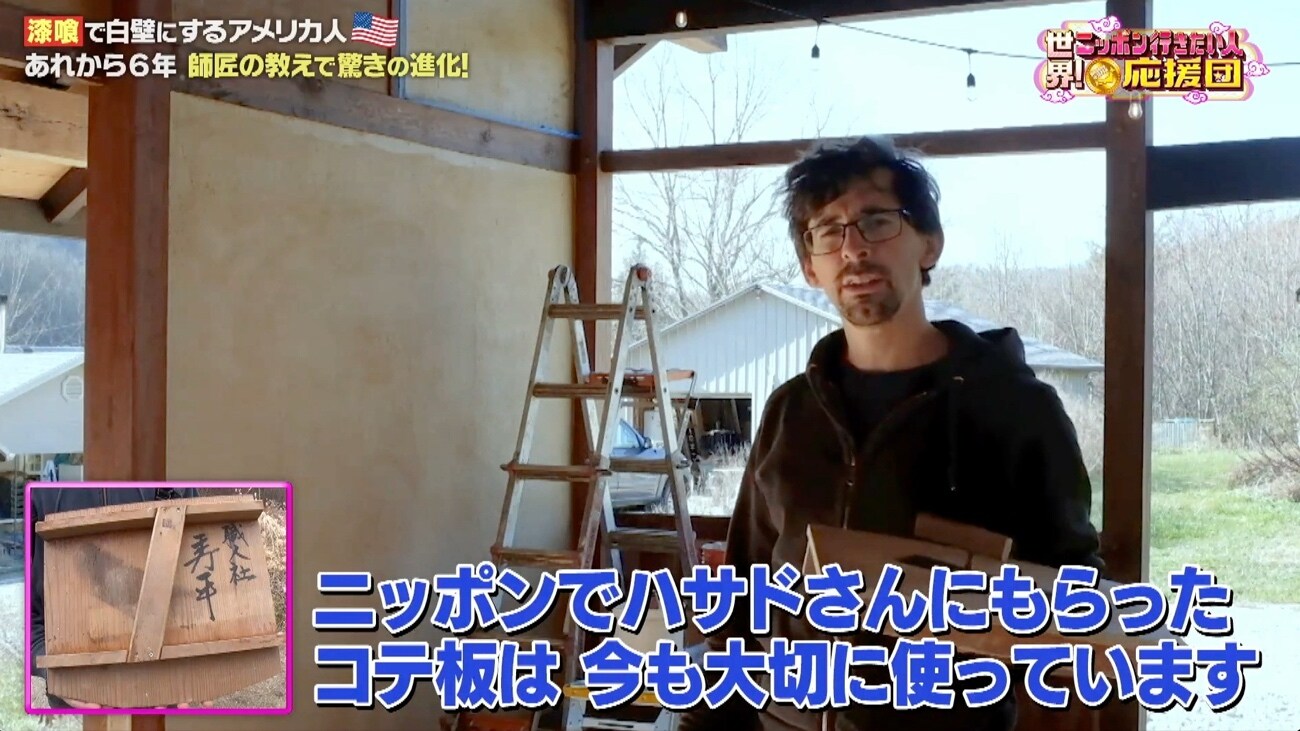

別れの時。感謝の気持ちを伝えるジギーさんに、挾土さんから愛用のコテ板のプレゼントが。「飾ります」と恐縮するジギーさんに、「使った方がいいよ。頑張って」と挾土さん。最後にハグを交わしました。

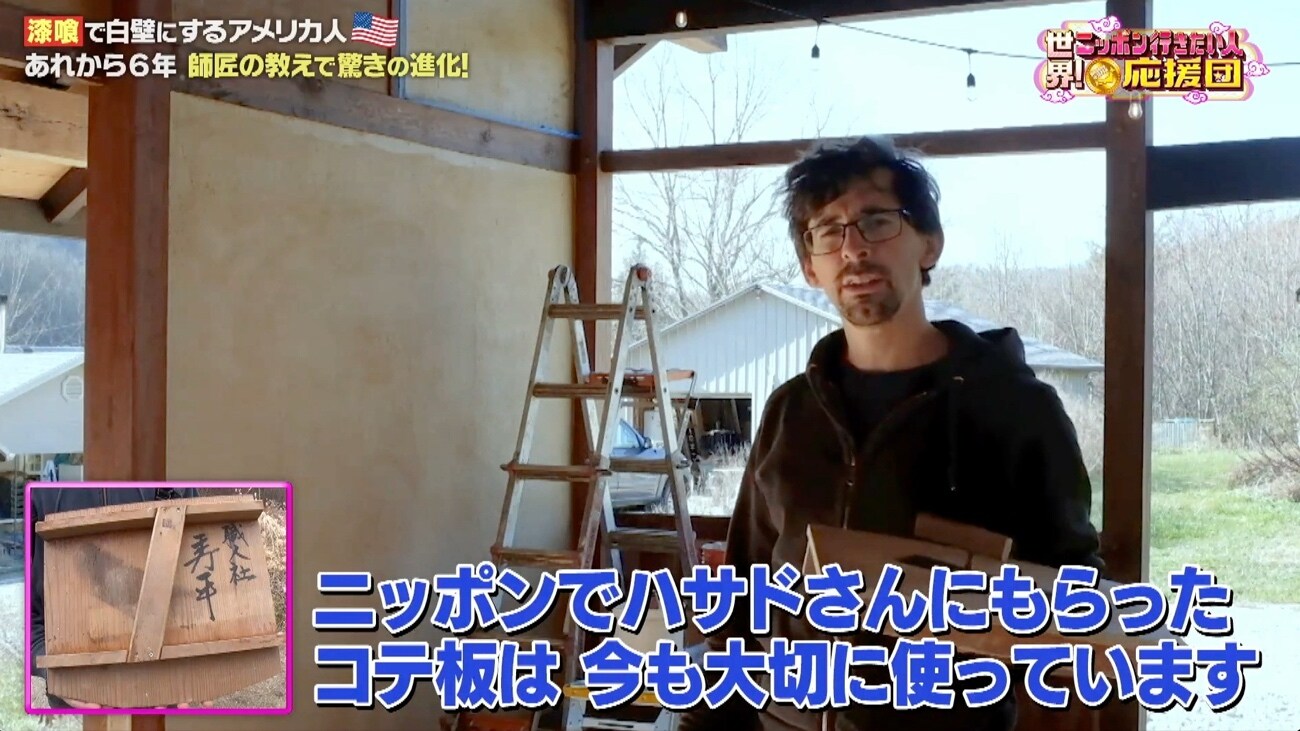

あれから6年。挾土さんは去年、新たな作業場を建設。そこには、漆喰の壁にコテだけで表現した立体的な竜や、火山から噴出した硫黄を使った鳳凰の壁など、天然素材にこだわった試作品の数々が。さらに、飛騨高山美術館から依頼を受け、去年2月、展示する美術品の背景となる壁も完成したそう。

そんな挾土さんは、ジギーさんへ「来いよ! また教えるから」とメッセージを送ります。

一方のジギーさんは帰国後、ますますニッポンの漆喰に夢中に。自宅の敷地に漆喰塗りのピザ窯や、内壁を漆喰にした小屋を建設。「ニッポン風の壁にしてほしい」という依頼も増え、戸建ての柱や壁塗りを任され、カフェの壁を茶室風に仕上げるリフォームも手がけています。

挾土さんの教えで、コテさばきも格段に進歩。挾土さんにいただいたコテ板は、今も大切に使っています。

2年前から作業中の自宅の離れを見せてもらうと、内部の壁に漆喰を塗っている段階。素早く塗ることで仕上げに時間をかけられるようになり、しっかりとツヤが。

さらに、ニッポンで学んだ漆喰の技をアメリカに広めたいと、漆喰のワークショップを開催。熱心に学ぶ参加者が増えているそう。

「漆喰の壁塗りは9月完成予定なので、番組でも紹介してください」とジギーさん。「またお会いしましょう」と手を振りました。

ジギーさんをニッポンにご招待したら、大工と左官の二刀流にますます磨きがかかり、漆喰の技も格段に進歩していました!

月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼ニッポンの“曲げわっぱ”が大好き!

お弁当箱でおなじみ“曲げわっぱ”を独学で制作するアメリカのブレンダンさん。コロナにより3年…待ちに待った念願の初来日!

向かったのは大館曲げわっぱ発祥の地、秋田県大館市。内閣総理大臣賞を受賞する凄腕の職人「柴田慶信商店」の2代目・昌正さんのもとに弟子入り!滞在2週間 “用と美”を兼ね備える“曲げわっぱ”作りを一から教えてもらい、かけがえのない絆が!

▼ご招待から2年!人生変わっちゃった

アメリカのブレンダンさんが帰国して2年…柴田慶信商店では「源平」という、これまで丸太の使用していなかった部分を使い、漆を塗って仕上げた新しい曲げわっぱが誕生! さらに、魅力を世界に伝えるべく海外での展示会も開催!

一方、ブレンダンさんはこの2年で100個以上を制作!そして、お店での販売も始めたとの報告が!

今回は、ドイツ人とアメリカ人の初来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

けんちん汁を求めて北関東へ…発祥の地・鎌倉も

紹介するのは、ドイツ在住の「けんちん汁」を愛するクリスティーネさん。

主に大根やごぼう、にんじんなどの根菜を使った汁物・けんちん汁。約770年前、鎌倉の建長寺で作られた精進料理の「建長汁」が発祥といわれ、それがなまって「けんちん汁」と呼ばれるように。

修行僧たちが全国に広め、郷土料理として定着。その土地ならではの名称や味付けが施され、うどんやそばを入れるなど、多種多様なけんちん汁が今に伝わっています。

クリスティーネさんは学生時代、浮世絵に心惹かれ、やがてニッポンの食文化にも興味を示すように。和食の料理本でけんちん汁を発見し、自己流のレシピで作っています。

早速、けんちん汁を作ってもらうことに。自己流ですが、にんじんはいちょう切りに、ごぼうは鉛筆を削るようにしてささがきにします。

切った具材はごま油で炒め、出汁と醤油を加えて煮立てます。出汁はしいたけと昆布で取り、鰹出汁は使わないのがこだわり。出来上がったけんちん汁は、家族や友人の皆さんにも好評です。

まだニッポンに1度も行ったことがないクリスティーネさん。これまで、ご主人の世話やヨガの教室などで来日のチャンスがなかったそうで「ニッポンで本物のけんちん汁の作り方を勉強したい」と願っています。

そんなクリスティーネさんを、ニッポンにご招待! 初めてのニッポンへやってきました。

向かったのは、栃木県那須町にある「茶屋 卯三郎」。味噌仕立てのけんちん汁が人気の店で、開店1時間前から続々とお客さんが。多い日には約400人が来店します。

待つこと1時間、初めて食べるニッポンのけんちん汁に「本当に美味しい」と感動! 追加したけんちんうどんも「パーフェクト」と絶賛。2杯完食し、大満足のクリスティーネさんでした。

「茶屋 卯三郎」さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、茨城県常陸太田市にある創業65年の「そば処 登喜和家」。熱々のけんちん汁に冷たいそばをつけていただく茨城の郷土料理「つけけんちん」が名物です。

「つけけんちん」の汁は醤油味。4カ月寝かせたそばつゆの“かえし”が味の決め手です。

具材の「といも」は里芋の一種で粘り気が少なく、ほくほく感が強いのが特徴。そして「いもがら」は里芋の茎を乾燥させたもの。登喜和家のけんちん汁は、といもといもがらが必須の具材だとか。

「かけけんちん」も追加し、けんちん汁を満喫したクリスティーネさん。ここで、店主の妻・竹之内昭子さんに、「つけけんちん」の作り方を特別に教えていただきます。

早速、厨房へ。火の通りに時間のかかる根菜をまとめて鍋に入れ、旨みを逃さぬよう油を回して炒めます。そこに3種類の魚介出汁を加え、濃厚な味わいに。

柔らかくなるまで時間がかかるため、その間に店主の勝男さんがそば打ちの手ほどきを。

使うのは、玄そばの最高峰ともいわれる「常陸秋そば」。クリスティーネさんは麺棒で生地を延ばし、そば切りも体験。最初は太くなりましたが、細く切るコツをつかむことができました。

一方、けんちん汁は仕上げの段階に。醤油とかえしで味付けします。かえしは醤油の1.5倍入れることで、出汁とかえしの利いた、風味豊かな醤油味のおつゆに。

出来上がったけんちん汁に、自分で打ったそばをつけていただき「美味しい!」とクリスティーネさん。昭子さんから「初めてでこんなに上手に出来る人はいないですよ」と嬉しい言葉をいただきました。

別れの時。お世話になった感謝を伝えると、ドイツでそば打ちができるようにと、麺棒やそば切り包丁のプレゼントが。思いがけない贈り物に「信じられません」とびっくり! といももいただき、大感激です。

「登喜和家」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、群馬県昭和村。群馬県は、こんにゃくの原料であるこんにゃく芋収穫量の国内シェア約95パーセントを占める一大生産地。中でも昭和村は栽培面積が日本一!

けんちん汁の具材としてお馴染みのこんにゃくですが、実は、ドイツでは手に入らないそう。クリスティーネさんは、こんにゃくについてニッポンで学ぶ機会があれば嬉しいと話していました。

受け入れてくださったのは、こんにゃく農家の石井邦彦さん。手作りで超希少な生芋こんにゃくを製造しています。

一般的なこんにゃくは、乾燥させたこんにゃく芋を粉末にして固めますが、石井さんが作る生芋こんにゃくは、こんにゃく芋を生のまま固めたもの。試食させていただくと、「とてもフレッシュな感じがします」とクリスティーネさん。

石井さんの案内で、こんにゃく芋畑へ。トラクターで掘り起こす様子を見せていただき、土の中から現れるたくさんのこんにゃく芋に感動!

畑は夏から秋まで一面緑色ですが、気温が低下すると葉が枯れて茶色に。石井さんによると、枯れ始めたら収穫OKのサインだそう。

クリスティーネさんも収穫をお手伝いさせていただくことに。すると、芋の周りに生子(きご)と呼ばれる新芽が。こんにゃく芋は、この生子を植えて栽培します。

こんにゃく芋の貯蔵庫を見せていただくと、春に植え、秋に掘り出した生子が。寒さに弱いため、冬の間は掘り出し、貯蔵庫で保管しています。

こんにゃく芋は、1年目の春に植え付け、秋に一度掘り出し、冬は倉庫で貯蔵。2年目も植え付けと掘り出し・貯蔵を繰り返し、3年目の秋にようやく収穫へ。こんにゃく芋の栽培には3年の歳月と労力がかかるのです。

こうして育てたこんにゃく芋を使った、希少な生芋こんにゃくの作り方を教えていただきます。

まず、火が通りやすくなるよう、こんにゃく芋を薄切りに。こんにゃく芋に含まれるシュウ酸カルシウムは、針状の結晶を持ち、粘膜に刺激を与えるため、そのままでは煮ても焼いても揚げても食べられないそう。

食べられるようにするには、15分煮込んだのち、お湯を足してミキサーにかけ、鍋に移してさらにかき混ぜ、トロトロの状態に。そこに、ホタテの貝殻を焼いて砕いた凝固剤を入れることで、針状の結晶の刺激を除くことができます。

凝固剤を加えたら、素早くかく拌しないとこんにゃくになりません。この大事な作業に、クリスティーネさんも挑戦。全力で混ぜると、見事大成功! 石井さんの妻・萌さんに「パーフェクト!」と褒めていただきました。

バットに移し、24等分にカットしたら、もう1度火にかけます。アク抜きを1時間して、ようやくこんにゃくの完成。

「なぜ、こんなに手間のかかる生芋こんにゃくを作っているのですか?」とクリスティーネさん。石井さんによると、この地域の各家庭で作られていたこんにゃくが、すごく美味しかったそう。「あの味を皆さんに届けたい」との思いから、こんにゃく作りを始めました。

この後は、石井さんのお宅でけんちん汁作り。クリスティーネさんが手伝った、生芋こんにゃくを使います。教えてくださるのは、石井さんの母・志ず江さん。けんちん汁は、群馬では農家の年中行事と結びついた郷土料理だそう。

まずは、生芋こんにゃくをスプーンで一口大にカット。味が染みるように、断面は粗くします。油揚げやちくわなどの具材と共にごま油で炒め、昆布とタマネギで取った出汁で煮立て、塩と醤油で味を整えれば出来上がり。さらに、こんにゃくの唐揚げの作り方も教えていただきました。

その夜は、生芋こんにゃくづくしの料理で歓迎会。地元の採れたて野菜を使ったけんちん汁をいただき、「新鮮な野菜の旨みをこんにゃくが吸って最高です」と感動! 石井家の皆さんとの交流も楽しみました。

別れの時。石井家の皆さんに「とても勉強になりました。皆さんとのご縁に感謝します」と伝えます。最後に、群馬の伝統工芸品“だるま”がデザインされた食器と、一緒に作った生芋こんにゃくをいただき、大喜びのクリスティーネさん。

石井家の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、三重県菰野町。萬古焼の里として多くの窯元がある、日本有数の陶器の産地です。江戸時代中期、桑名の豪商・沼波弄山が窯を開いたのが起源とされ、以来、300年近く伝統を守り続けてきました。

土鍋などの耐熱陶器で国内生産1位、全国シェア約80パーセントを占める萬古焼。中でも、その名を轟かせたのが「割れない土鍋」です。急激な温度変化で割れてしまうものもある中、萬古焼の土鍋は350度以上の耐熱実験にも耐え得るのだとか。

「けんちん汁に適した熱に強いという土鍋、バンコ焼きの産地へ行ってみたいんです」と話していたクリスティーネさん。今回、窯元「山口陶器」の代表取締役・山口典宏さんが受け入れてくださいました。

山口さんが手がける「かもしか道具店」はオリジナルのブランド。窯元がブランドを持つのは珍しく、全国の約500の小売店でも販売されています。

けんちん汁におすすめなのは、火にかけても割れない土鍋。昭和30年代、熱膨張率が低く急熱急冷に強い鉱石「ペタライト」を世界で初めて土鍋の陶土に配合。急激な温度変化に強い「割れない土鍋」が開発されました。

製造工程を見せていただくため、工房へ。まずは、土の塊を石膏の型に押し込み、土鍋の蓋を作ります。

ポイントは、表面を平らにならすこと。機械で型を回転させ、土に圧力をかけながら均一に。はみ出した土を削いで成形したら、半日ほど乾かします。

次は、蓋のつまみの成形。つかんだ時に手が滑らない角度にしていきます。クリスティーネさんも体験させていただき、カンナを寝かせ、えぐるように削ります。さらに、V字の型抜きで切り込みも。この切り込みには、蒸気や熱を逃がして持ちやすくする効果があります。

続いて、持ち手を接着。素焼きした土鍋に釉薬を塗る体験もさせていただきました。こうして窯に入れて約1200℃で焼成し、12時間で完成!

作業後は、山口さんと仕事仲間の皆さんが歓迎会を開いてくださいました。萬古焼の器に盛られた桑名産はまぐりの酒蒸しや、菰野町の名前の由来といわれるマコモの天ぷら、ごはん鍋で炊いた菰野町産コシヒカリなどを堪能しました。

ここで、おもてなしのお礼にと、クリスティーネさんが萬古焼の土鍋をお借りしてけんちん汁を作ることに。お土産のといもと生芋こんにゃくも使い、教わったレシピを組み合わせて作ったけんちん汁は、皆さんに大好評! 山口さんからは「またドイツから来てもらって、そしてみんなでけんちん汁パーティーをしたいなと思います」と嬉しい言葉をいただきました。

そして、別れの時。クリスティーネさんが「バンコ焼の土鍋が熱に強い理由や、作業体験で作り方も学ぶことができました。私のけんちん汁を喜んでもらえてとても嬉しかったです」と伝えると、「一生忘れられない思い出ができました」と山口さん。お土産に割れない土鍋をいただきました。

「山口陶器」と仲間の皆さん、本当にありがとうございました!

そして、けんちん汁発祥の地といわれる鎌倉の建長寺へ。約770年前、鎌倉幕府5代執権・北条時頼によって創建された禅寺です。

まずは、ご本尊にご挨拶。その後は、普段は修行僧しか食べることのできないけんちん汁を、特別に食べさせていただきます。「一つ一つの素材が生きている感じがして、味もバランスも完璧だと感じました」。このけんちん汁の作り方を教えていただくことに。

具は根菜を中心に9種類。寺で育てたり檀家さんからいただいたりしたものです。大根やにんじんはいちょう切り、ごぼうはささがき、里芋は乱切りにしたところで、こんにゃくが登場。

建長寺では、湯呑み茶碗を使ってこんにゃくをちぎります。建長寺の三ツ井宗司さんによると、断面が粗くなり、味が染みるそう。

根菜をごま油で炒め、昆布と干ししいたけを水に浸して一晩おいた精進出汁で煮立てます。味付けは塩、濃口と薄口の醤油に、みりんを少々。出来立てを味見させていただき「美味しいです」と感動! 「いろいろな人に伝えていただけたらありがたいと思います」と話す三ツ井さんに、「絶対そうします」と伝えました。

そして別れの時。参拝の記念に、建長寺オリジナルの御朱印帳をいただいたクリスティーネさん。「けんちん汁の体験と素敵な思い出をありがとうございました」と感謝を伝えます。

建長寺の三ツ井さん、本当にありがとうございました! クリスティーネさん、またの来日をお待ちしています!

憧れの左官職人に漆喰の技を学ぶ

続いて紹介するのは、アメリカ在住の「漆喰」を愛するジギーさん。

日本古来の建築材料「漆喰」。石や貝からできた消石灰に、海藻から作ったのり、植物の繊維など自然素材を混ぜて塗り、美しい白壁に。飛鳥時代には漆喰の製法があったとされ、高松塚古墳や日本最古の寺院・飛鳥寺にも漆喰の壁が。その後も、神社仏閣や武家屋敷などの塗り壁として、ニッポンの街並みに欠かせない存在に。

左官職人がコテ一本で仕上げる美しさは世界からも注目を集め、漆喰壁の最高傑作と言われる世界遺産・姫路城には、外国人観光客だけで約45万人が訪れています。

31歳の時、テレビで観たニッポンの漆喰の美しさに感動したジギーさんは、材料をニッポンから取り寄せ、独学で挑戦。土台の土壁から自作して漆喰を塗る技を磨いているものの、平らにならす前に漆喰が固まってしまうそう。凹凸がなくツヤの出る塗り方、流れるようなコテさばきなど、まだ課題がたくさんあると話します。

そんなジギーさんが憧れる人物は、ニッポンを代表する左官職人の挾土(はさど)秀平さん。各国首脳が集まる国際会議の円卓や5つ星ホテルの壁など、左官の領域を超えた技術と創造力は世界最高峰ともいわれています。「彼のコテさばきをこの目で見て技術を学ぶのが夢なんです」。

そんなジギーさんを、ニッポンにご招待! 2018年、念願の初来日を果たしました。

向かったのは、岐阜県高山市。熱意を伝えたところ、挾土さんが快く受け入れてくださることに。

憧れの挾土さんと対面したジギーさんは大感激! ニッポンの左官の技を学びに来たことを伝えると、高山市内にある荏名神社に案内してくださいました。

見せてくださった土蔵は、江戸末期に建てられたもの。20年前に挾土さんが修復を請け負いました。それ以来全く直していないそうですが、「驚くほど綺麗ですね」とジギーさん。漆喰は耐火性などに優れ、不燃材料として国に認定されるほど、大切なものを保管するのに絶好の素材なのです。

さらに、普段は関係者しか入れない場所も見せていただけることに。展示された壁造りの試作品を目にしたジギーさんは「アメイジング」と驚き! 材料はすべて天然素材で、全国各地に赴き、イメージに合うものを探しています。

高山市内で採取したカラマツも土壁の素材に。「まるで松林を歩いているような雰囲気です」と話すジギーさんに、挾土さんも「そう言われると俺も嬉しいよ」と笑顔があふれます。

そしていよいよ、挾土さんから漆喰の壁塗りを教えていただくことに。職人さんたちもお手伝いに来てくださいました。

まずは材料となる漆喰作り。粘り気の強い海藻「ツノマタ」を煮出すと、海藻の成分が溶け出し、ぬめりのあるのりに。保湿性が高く、乾燥を防ぎ、コテの伸びが良くなる効果も。

続いては、つなぎの役目となる「スサ」と呼ばれる繊維質の材料。麻の繊維を叩いて丁寧にほぐし、繊維のダマをなくすことで、ひび割れしにくい漆喰になります。

さらに、混ぜ方にも秘訣が。麻に熱いのりを直接かけて線維に浸透させ、よくなじませたところで消石灰を投入。材料を混ぜてコテ板にのせ、ダマがなくなったか確認し、漆喰が完成。早速、塗らせていただきます。

漆喰の壁塗りは乾燥との戦い。いかに早く、美しく仕上げられるかが腕の見せ所。壁全体を塗り終わったら、凹凸をなくし滑らかに仕上げる「押さえ」に。塗る作業に12分、仕上げに3分、計15分で終了。出来栄えを見た挾土さんは「上手だと思うよ。でも汚いね」。

漆喰を塗るには3つのポイントがあるそう。1つ目は、壁の中心から塗らないこと。壁の外周から塗り始め、最後に中心を塗るのが均等に効率よく塗る基本です。2つ目は、乾燥ムラを防ぐこと。「漆喰を塗る時はスピードが速くないとダメなの」と挾土さん。均一に乾くように塗っていく必要が。

3つ目は、漆喰の繊維が立たないようにすること。漆喰の載せ方にもコツがあり、ジギーさんのやり方では繊維が総立ちに。コテの使い方ひとつで、作業効率が変わってくるのです。

挾土さんいわく、この程度の面積では10分で仕上げるのが理想。世界最高峰の左官テクニックを見せていただきます。

壁の外周から始め、流れるようなコテさばきで全体を塗り、わずか4分で塗り作業が終了。「早く塗ったから、今(乾燥具合が)一緒になってる」と挾土さん。

コテで圧をかけることで、表面にツヤが。仕上げに6分かけ、理想の10分で終了。仕上げに時間を割くことで、ひび割れのない耐久性のある壁に。出来上がった漆喰壁の違いは歴然!

その後も、日暮れまで8時間もジギーさんの練習に付き合ってくださった挾土さん。「これをアメリカでできたら一番だよ」と励ましていただき、ジギーさんは「良い感触がつかめました」と話しました。

別れの時。感謝の気持ちを伝えるジギーさんに、挾土さんから愛用のコテ板のプレゼントが。「飾ります」と恐縮するジギーさんに、「使った方がいいよ。頑張って」と挾土さん。最後にハグを交わしました。

あれから6年。挾土さんは去年、新たな作業場を建設。そこには、漆喰の壁にコテだけで表現した立体的な竜や、火山から噴出した硫黄を使った鳳凰の壁など、天然素材にこだわった試作品の数々が。さらに、飛騨高山美術館から依頼を受け、去年2月、展示する美術品の背景となる壁も完成したそう。

そんな挾土さんは、ジギーさんへ「来いよ! また教えるから」とメッセージを送ります。

一方のジギーさんは帰国後、ますますニッポンの漆喰に夢中に。自宅の敷地に漆喰塗りのピザ窯や、内壁を漆喰にした小屋を建設。「ニッポン風の壁にしてほしい」という依頼も増え、戸建ての柱や壁塗りを任され、カフェの壁を茶室風に仕上げるリフォームも手がけています。

挾土さんの教えで、コテさばきも格段に進歩。挾土さんにいただいたコテ板は、今も大切に使っています。

2年前から作業中の自宅の離れを見せてもらうと、内部の壁に漆喰を塗っている段階。素早く塗ることで仕上げに時間をかけられるようになり、しっかりとツヤが。

さらに、ニッポンで学んだ漆喰の技をアメリカに広めたいと、漆喰のワークショップを開催。熱心に学ぶ参加者が増えているそう。

「漆喰の壁塗りは9月完成予定なので、番組でも紹介してください」とジギーさん。「またお会いしましょう」と手を振りました。

ジギーさんをニッポンにご招待したら、大工と左官の二刀流にますます磨きがかかり、漆喰の技も格段に進歩していました!

月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼ニッポンの“曲げわっぱ”が大好き!

お弁当箱でおなじみ“曲げわっぱ”を独学で制作するアメリカのブレンダンさん。コロナにより3年…待ちに待った念願の初来日!

向かったのは大館曲げわっぱ発祥の地、秋田県大館市。内閣総理大臣賞を受賞する凄腕の職人「柴田慶信商店」の2代目・昌正さんのもとに弟子入り!滞在2週間 “用と美”を兼ね備える“曲げわっぱ”作りを一から教えてもらい、かけがえのない絆が!

▼ご招待から2年!人生変わっちゃった

アメリカのブレンダンさんが帰国して2年…柴田慶信商店では「源平」という、これまで丸太の使用していなかった部分を使い、漆を塗って仕上げた新しい曲げわっぱが誕生! さらに、魅力を世界に伝えるべく海外での展示会も開催!

一方、ブレンダンさんはこの2年で100個以上を制作!そして、お店での販売も始めたとの報告が!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。