山崎貴×樋口真嗣が熱く語る『俺たちのスター・ウォーズ』直前企画! 【WEB初掲載】「ゴジラ-1.0」 山崎貴監督が語る『ルーカス・ウォーズ』

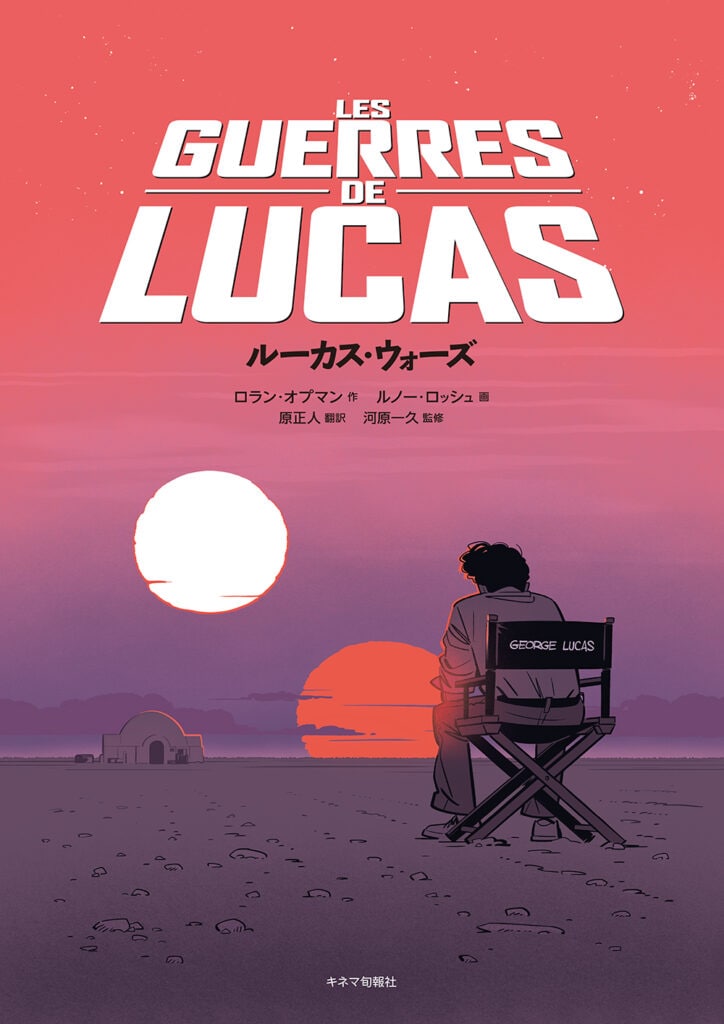

「スター・ウォーズ」が完成するまでのジョージ・ルーカスと仲間たちの苦悩と挑戦の日々を鮮やかにグラフィックで描き出したコミック(バンド・デシネ)『ルーカス・ウォーズ』。

本書について山崎貴監督と樋口真嗣監督が熱く語る、『俺たちのスター・ウォーズ』が3月21日(木)20時よりconnectiveにてLIVE配信される。それに合わせて、『キネマ旬報』2024年7月号に掲載された山崎貴監督が『ルーカス・ウォーズ』の魅力を語った記事をWEB初掲載。21日の直前の予習を兼ねてぜひ御覧ください。

「ゴジラ-1.0」 山崎貴監督が語る『ルーカス・ウォーズ』

若き天才たちの群像劇はやっぱり面白い!

13歳で「スター・ウォーズ」と出会い、それが映像の世界に進むきっかけとなったという山崎貴監督。 かつて米アカデミー賞で「スター・ウォーズ」が獲得した賞と同じ視覚効果部門(「ゴジラ-1.0」)を受賞した監督が語る、本書の魅力とは?

取材・構成=岡﨑優子(キネマ旬報2024年7月号掲載)

やまざき・たかし/ 1964年生まれ、長野県出身。86年に白組入社。数々の映画やCMでSFXやデジタル合成を手掛け、「ジュブナイル」(00)で監督デビュー。以降、VFXを駆使したエンタテインメント作品を多く発表し、その第一人者として活躍。主な監督作に「リターナー」(02)、「ALWAYS 三丁目の夕日」シリーズ(05、07、12)、「永遠の0」(13)、「DESTINY鎌倉ものがたり」(17)、「アルキメデスの大戦」(19)、「ゴジラ-1.0」など。

このまま映画にできる

宣伝用の帯にも書かせてもらいましたが、本当にこのまま誰かに映画化してもらいたい。それがこの本を読んだあとの一番の感想ですね。今度、「ロッキー」(76)の誕生秘話を描いた映画(“I Play Rocky”)が製作されるらしいじゃないですか。無名俳優だったシルヴェスター・スタローンが自ら書いた脚本を売り込み、スタジオから脚本だけ大金で買い取ると言われても頑として断り、自身の主演にこだわった。その結果、彼が一躍大スターとして成功したのは誰もが知るところですが、同じようにジョージ・ルーカスのこの話も映画にできると思うんです。

そもそも僕は映画の舞台裏について書かれた本やドラマが好きで、とくに映画界を目指すきっかけとなった「スター・ウォーズ」にまつわる逸話は昔からよく知っていました。この本はそれらのエピソードがふんだんに盛り込まれているだけでなく、さらにつっこんだ“秘話”が描かれている。しかもコミックという形でヴィジュアル化されていることもあり、よりリアリティが感じられました。

技術畑出身としては、やはりILM(インダストリアル・ライト&マジック社/ルーカスが「スター・ウォーズ」製作のために設立した特殊効果&VFX制作会社)についてのエピソードが印象的でした。ディズニープラスで配信されているILMの歴史をひもといたドキュメンタリー『ライト&マジック』(全6話/22年)も涙なくしては見られませんでしたが、この本にはそのILMの立ち上げ時のことが描かれていて。彼らも最初は想像以上にポンコツだった(笑)。ルーカスが(スタッフやキャストたちとのさまざまな軋轢を生んだ)ロンドンでのしんどい撮影から数カ月ぶりにILMのあるカリフォルニアに戻ってきたら、並行して進めていたはずの特殊効果制作が惨憺たる状況で。期限の7カ月以内に残り360ショット作れるかと聞くと、(SFX技師の)ジョン・ダイクストラが「まじめにやれば……」と答えるところなんて思わず笑ってしまいました。

大逆転劇のカタルシス

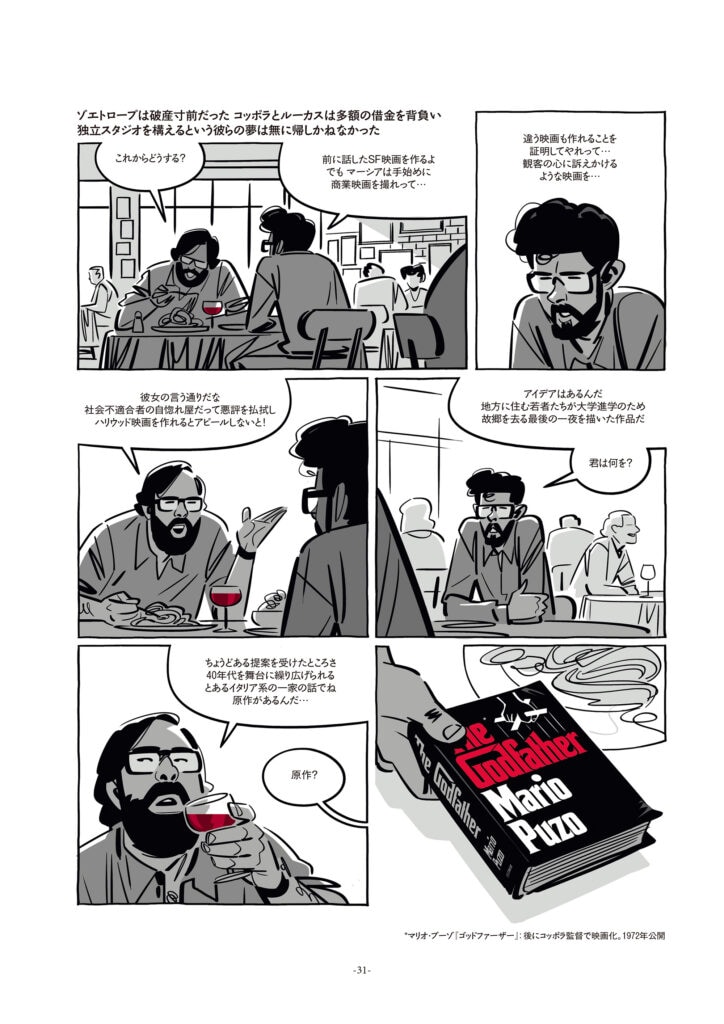

水木しげるさんの伝記をドラマ化した『ゲゲゲの女房』もそうですが、最終的に大成功することが分かっている人の苦労話は本当に面白い。どんなつらい目にあっていても、それがすべて大逆転に向けての伏線になりますからね。ルーカスも自分がワクワクするようなSF映画を作りたくて「スター・ウォーズ」の企画書を書いたものの、主要なスタジオには見向きもされず、唯一興味を示した20世紀フォックスとの“攻防”──主に予算と契約をめぐるやりとり──もすさまじいものがあります。

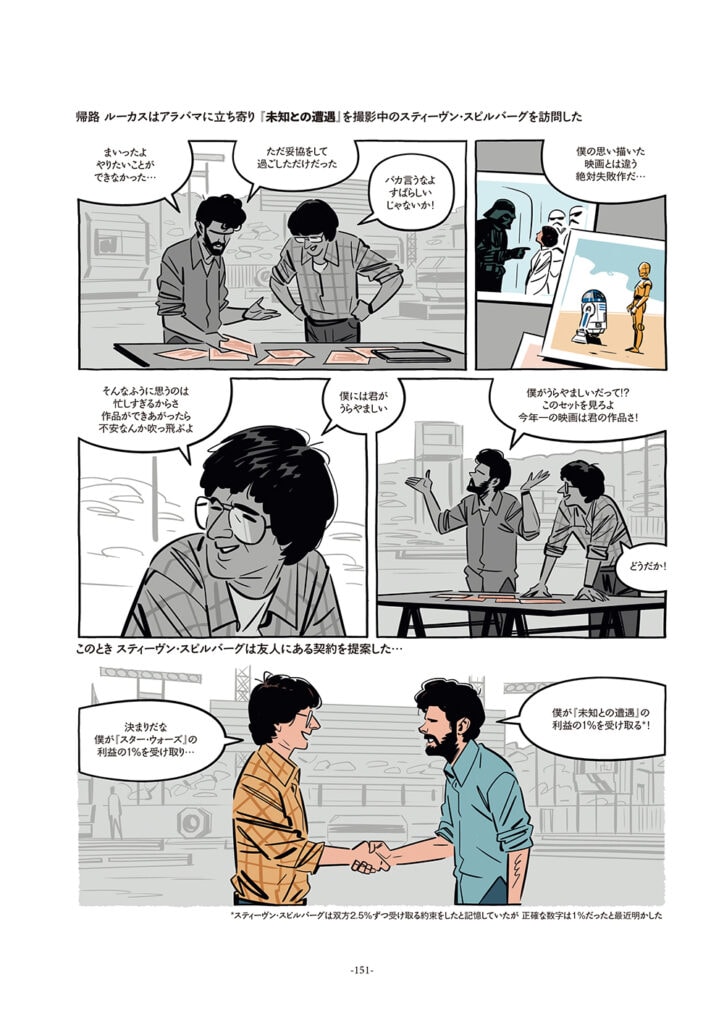

関係者の誰もがみな映画の成功を信じていない中、ルーカスの友人であるスピルバーグだけがずっと“分かっている”感じも良かったですね。一方、ルーカスは公開直後にスタジオから大ヒットの報せを受けても、「SFファンは初日に駆けつけるものだから」とまだ成功を確信していない。驕らないルーカスらしさが出ています。

映画が大成功した後も、フォックスはオリジナル・サウンドトラックのレコード化を渋り、映画のノベライズを阻む嗅覚のなさ。といっても、当時のスタジオの判断はたぶん正しいのだと思います。なぜなら一握りの成功した作品の陰に、うまくいかなかった作品、消えた企画がいっぱいあるはずだから。

そんな中、ルーカスが大ヒットの恩恵を独占せず、成功を可能にしてくれたスタッフやキャストに利益を分配するくだりが素晴らしい。そして、今まで予算の締め付けや契約の引き延ばしなどでさんざんいじめられたフォックスから続篇を打診された際、「映画の収益分配はこちらが80%、グッズの収益は100%。続篇の権利も芸術的な判断も握る」と啖呵を切る。こんなセリフ、一度言ってみたいものです(笑)。

細部へのこだわり

コミックとしてもよく出来ていて、気に入っているシーンやカットもたくさんあります。とくにエピローグのラストカットは爆笑しましたが、それはネタバレになるから実際に読んでもらうとして、やはり細部の描き込みがすごいです。音楽を担当したジョン・ウィリアムズの家の内装とか、「屋根の上のバイオリン弾き」(71)と「JAWS/ジョーズ」(75)で受賞したオスカー像2本がそれらしく飾ってあったりして、よく調べてあるなあと。

キャスティングのシーンも、当時オーディションに参加した有名俳優たちがたくさん登場して面白い。(ハン・ソロ役候補だった)クロストファー・ウォーケンと(レイア姫役の候補だった)ジョディ・フォスターだったらどうなっていたんだろう?と想像してしまいます。あと、(オビ=ワン・ケノービ役の)アレック・ギネスがチュニジアの砂漠でのロケで、初日に衣裳を馴染ませるため、ごろごろと地面に転がって汚したシーンもいい。実は「ゴジラ-1.0」で安藤サクラさんも現場で同じことをやっていて、思わぬ共通点に驚いたりもしました。

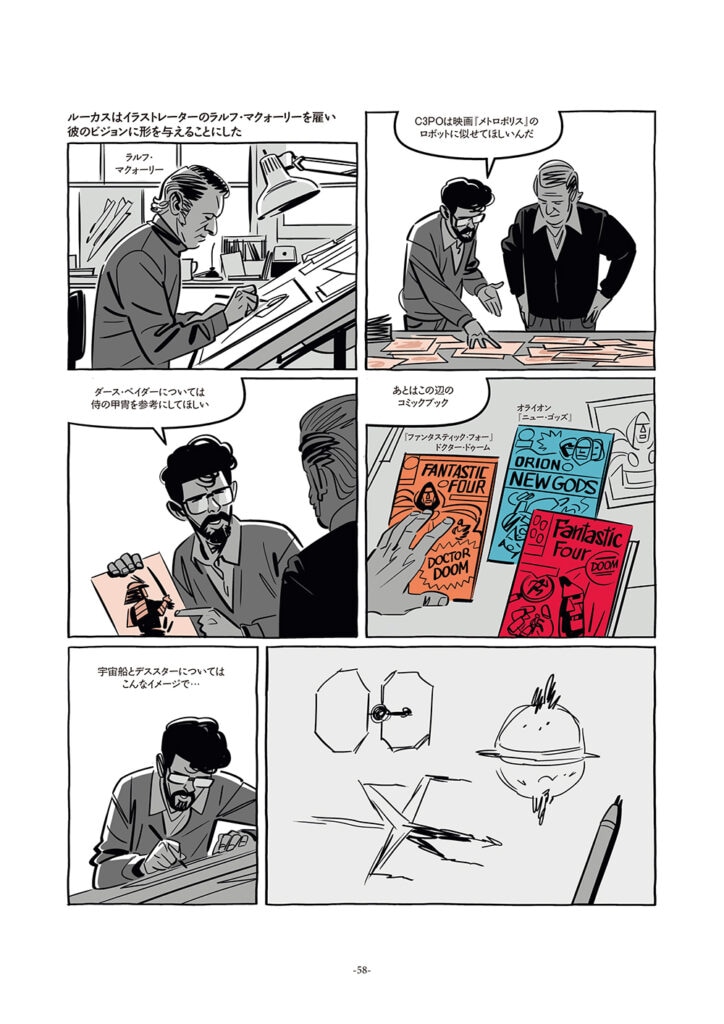

宇宙船のデザインに関するエピソード―ミレニアム・ファルコンはハンバーガーと豚ロース肉を合わせた形にしてほしいと注文したとか──がきちんと絵になっているのも心躍りました。ルーカスが描いたというデス・スターやXウィング、タイ・ファイターの初期スケッチも引用されていて、改めて彼は天才だと思いましたね。とくにタイ・ファイターの形状って、なかなか出てこない発想だと思うんですよ。できればそれを具体的な形にしたラルフ・マクォーリー、ストーリーボード作成からイラストレーション、模型製作と何でもやったジョー・ジョンストンにももっとスポットを当ててほしかったですが。

「トキワ荘」のような軌跡

個人的に惹かれるのは、これがルーカス一人の物語にとどまらない群像劇であるということですね。何者でもない若者たちが集まり、奇跡のように「スター・ウォーズ」を創り上げたことが本当に楽しくて。

本書ではさらりと描かれていますが、ルーカスを取り巻く人たちはその後の映画界を担う重要人物ばかり。日本だと、未来の有名漫画家たちが住み集い切磋琢磨した「トキワ荘」みたいな感じというか。タイプは違いますがフランシス・F・コッポラは手塚治虫。そこに若いスピルバーグがいたり、寡黙なルーカスがいたり……。たまたまそこに天才が集まっていたのか、環境が天才たちを生んだのか。とにかく自分でやりたいことに忠実で、その中で映画の歴史が動いた瞬間がある。後々それが伝説になっているのが面白いと思います。

ルーカスと「スター・ウォーズ」をめぐる冒険はこれで終わったわけじゃない。第2作「帝国の逆襲」(80)でさらなる苦労話があるだけに、コミックの続篇にも期待したいです。そして同時に、『ウルトラマン』の誕生物語を描いた昔のドラマではありませんが、やっぱり“「スター・ウォーズ」をつくった男たち”感のある、完璧な映像版も見てみたいですね。

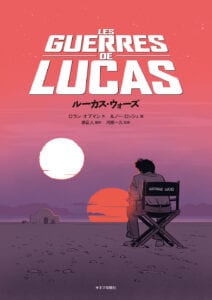

『ルーカス・ウォーズ』

ロラン・オプマン 作、ルノー・ロッシュ 画

原正人 翻訳、河原一久 監修

A4判/ 208頁/書籍

キネマ旬報社刊 4620円(税込)

電子版:2500円(税込)

© Éditions Deman 2023

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

本の購入はコチラから

本の購入はコチラから