夜中にかかってくる「非通知電話」は一体誰から? 非通知の電話を着信拒否するには?

イチオシスト

イチオシスト

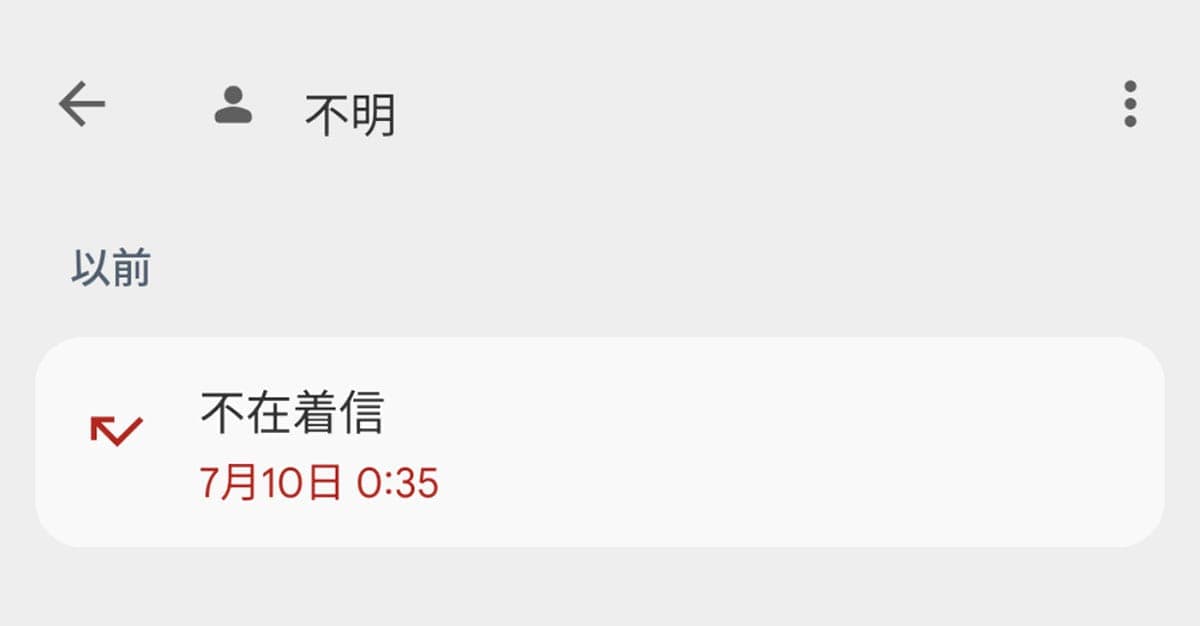

夜中の着信はなんとなく不安になるもの。ましてやそれが「非通知電話」だった場合、なおさらではないでしょうか。

警察庁が2025年7月31日に発表した統計によると、詐欺事件に使用された手口のうち、電話が79.1%(令和7年上半期)を占めています。

さらに最近では電話でニセ警察官を名乗って金銭を引き出そうとする詐欺も急増しており、電話を使った詐欺の手口が多様化しています。

そんななかで非通知着信にさらに敏感になるのは当然のことでしょう。そこでこの記事では、最新の迷惑電話の手口から、今すぐできる具体的な対策までご紹介します。

夜中にかかってくる「非通知電話」の主な発信元と考えられるもの

深夜の非通知電話は「誰が」「何の目的で」かけてくるのか不安を感じる方も多いでしょう。主な発信元としていくつかのパターンが考えられます。

電話番号調査業者

まず考えられる発信元は、電話番号の有効性を自動発信システムで確認する“電話番号調査業者”です。目的はその業者が大量に取得した電話番号が実際に使われているものなのか確認するためです。電話に出ても「ピー」という音だけが聞こえる場合が多く、この情報は後に勧誘業者などに販売されることがあります。

自動音声のアンケート業者

また、自動音声によるアンケート調査を行うものがあります。これらの電話は、自動音声のため比較的判別しやすく、例えば、住まいに関するアンケートでは、居住人数、年齢、居住地域などの個人情報を尋ねられることがあります。

こうしたアンケートに安易に答えると個人情報漏洩のリスクがあります。質問には答えず、すぐに電話を切りましょう。

国際電話詐欺

近年は、海外からの詐欺電話が非通知表示を悪用して発信されるケースが急増しています。同様に、機械的に不特定多数に発信する自動発信システム(ロボットコール)を使った詐欺も急増しています。

嫌がらせ行為

個人間のトラブルやストーカー行為で非通知を悪用している可能性も考えられます。

なお、警察が介入すれば、非通知や公衆電話、さらに「飛ばし携帯」と呼ばれる不正に入手された携帯電話からの脅迫電話に対し、犯人を特定するための捜査が可能です。具体的には、捜査関係事項照会という制度を通じて電話会社に通信履歴の開示を求めたり、裁判所からの令状を取って強制的に開示させることができます。これらの手段を用いることで、警察は非通知設定で電話をかけてきた人物の特定に繋がる情報を入手し、事件解決へとつなげることができます。

嫌がらせ行為が深刻化し、脅迫や恐喝に発展した場合は、刑事事件として捜査対象となる可能性も十分にあります。警察に相談することを積極的に検討しましょう。

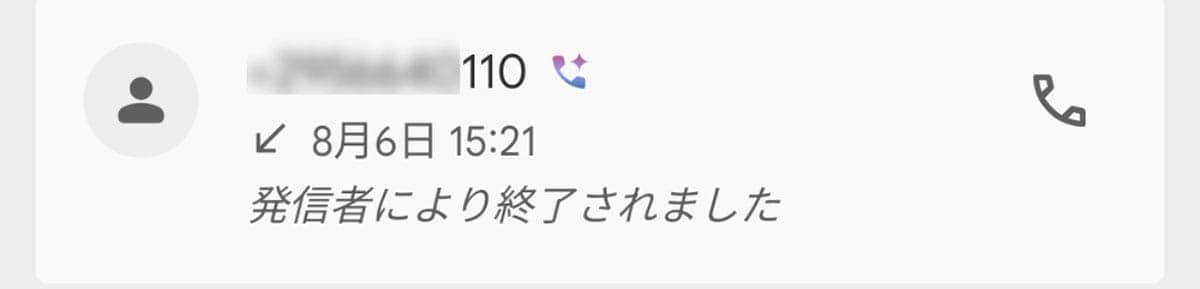

ニセ警察詐欺(2025年急増中)

2025年に入り急増しているのが、警察官を装った「ニセ警察詐欺」です。「あなたの口座が犯罪に使われている」「携帯電話が不正に契約された」などと電話をかけ、捜査への協力を求める名目で金銭をだまし取るものです。

1件当たりの平均被害額は828.7万円と、他の特殊詐欺(254.9万円)の3.3倍に達しており、特に30代・20代の若年層が狙われています。

なお、この詐欺は番号の末尾が「0110」であることから騙されてしまう人も多く、非通知でかかってくるとは限りません。

迷惑電話から身を守るためには非通知電話を着信拒否に【iPhone/Android】

非通知電話を着信拒否する設定をAndroidスマホとiPhoneでそれぞれご紹介します。

なお、Androidスマホの場合は端末により操作の方法が若干異なる場合があります。

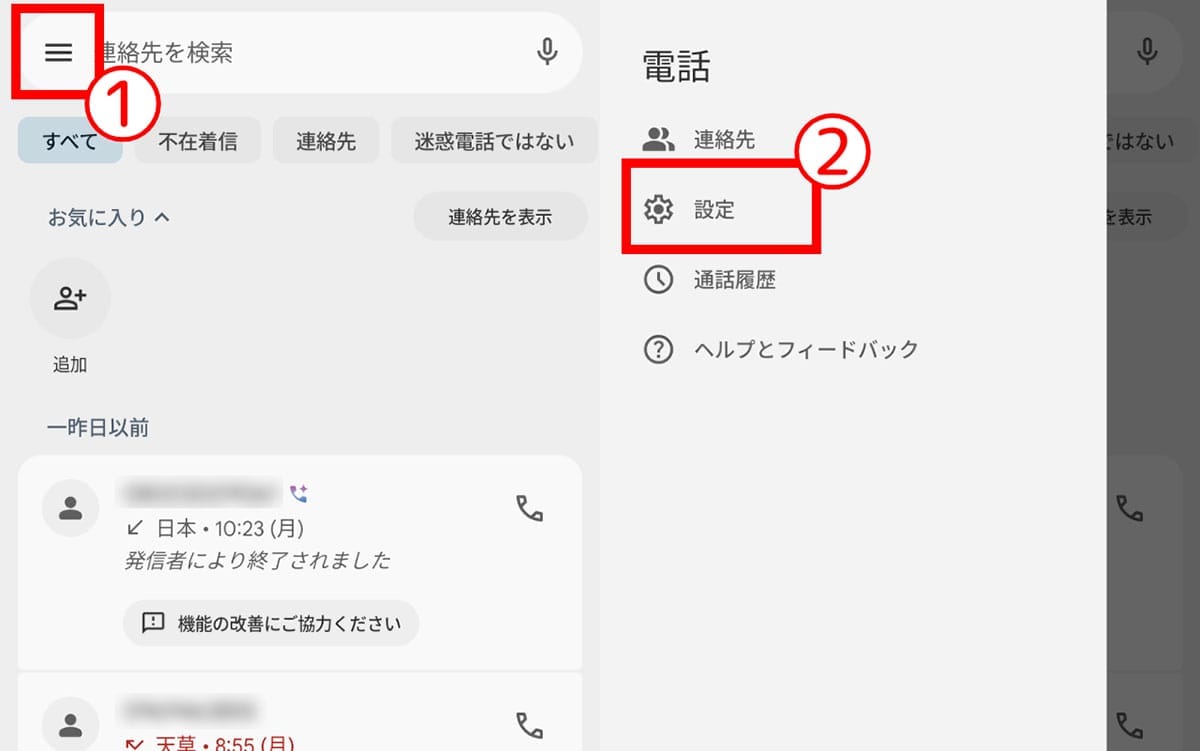

【Android】非通知電話の着信拒否方法

Androidスマホの場合の設定は以下の通りです。

まず電話アプリを開きます。

【1】左上の①三本線ボタンをタップします。【2】②「設定」に進みます。

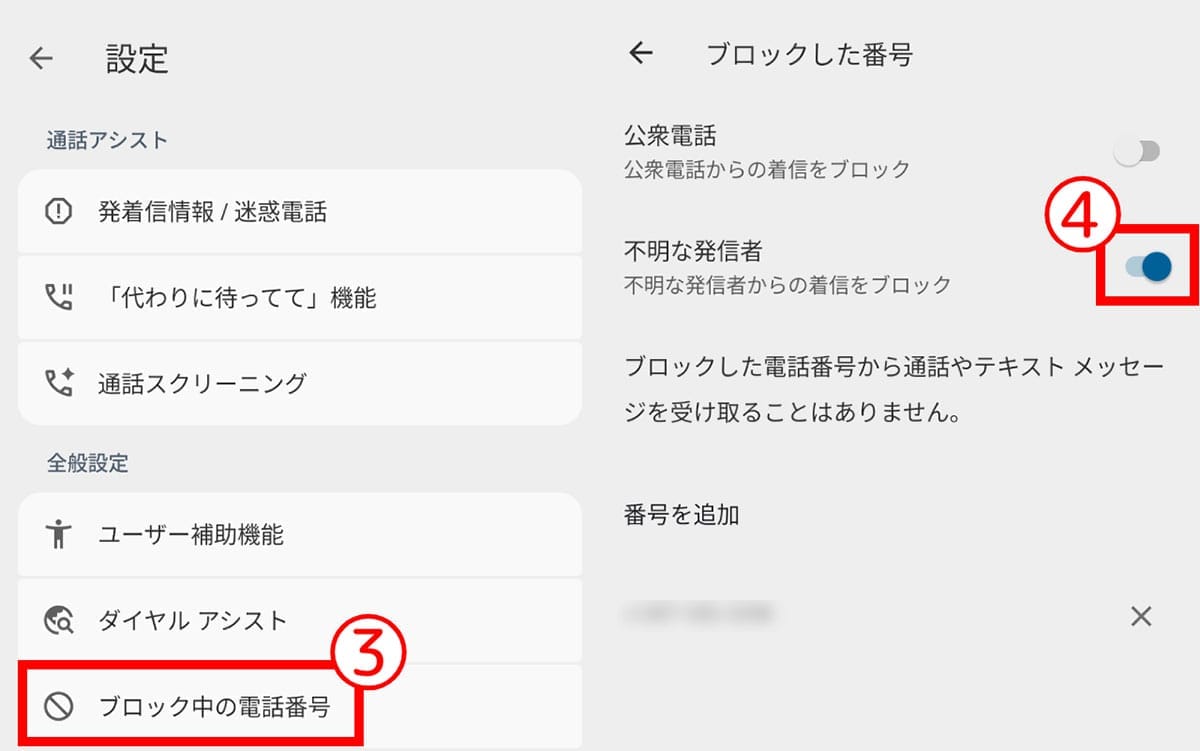

【3】③「ブロック中の電話番号」をタップし、【4】④「不明な発信者からの着信をブロック」をオンにして完了です。

【iPhone】非通知電話の着信拒否方法

iPhoneの場合の設定は以下の通りです。

まず設定アプリを開きます。

【1】下にスクロールし、①「電話」をタップします。【2】②「不明な発信者を消音」をタップ。【3】③「不明な発信者を消音」のスライドボタンをオンにして完了です。

通信キャリアの公式サービスの利用もおすすめ

各スマホキャリアが提供する迷惑電話対策サービスを活用するのも効果的です。

自分が使っているキャリアでサービスを提供している場合は利用を検討してみるといいでしょう。

万が一電話に出てしまった場合の対処法

夜中の電話に焦ってうっかり出てしまったときは以下のような対処法がおすすめです。

まず、「もしもし」とは言っても、自分の名前や会社名などは絶対に名乗らない。相手に会話の主導権を渡さないようにしましょう。また、相手が名乗らない、または曖昧な場合は即座に詐欺を疑い、電話を切るようにしましょう。

また、個人情報を聞かれても答えず、折り返し電話はしないようにしましょう。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。