「障子」を愛するアメリカ人が初来日!黄綬褒章受章の匠に学ぶ“障子作り”の極意:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時)。

今回は、アメリカ人の初来日の様子をお届けします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

紹介するのは、アメリカ在住の「障子」を愛するアレンさん。

木枠に和紙を貼った日本古来の建具、障子。バリエーションが豊富で、わずかなズレでも組み上がらず、日本建築ならではの精巧な作りが特徴です。海外でも障子が織りなす和の空間が注目され、インテリアとして採用するホテルも!

その歴史は古く、平安時代に貴族の邸宅の間仕切りに使われていた「やりど」という建具が原型。当時は襖や屏風なども含めて「障子」と呼ばれていましたが、平安時代後期に、現代の障子につながる片面だけに紙を貼った「明障子」が作られるようになり、襖とは明確に区別されるように。

アレンさんが障子を知ったのは、大工の修業中。鉋やノミなど日本建築に詳しかった師匠から教えてもらったそう。空間を簡単に間仕切りすることができ、光を柔らかくする、保温と断熱の効果があるところも優秀だと語ります。

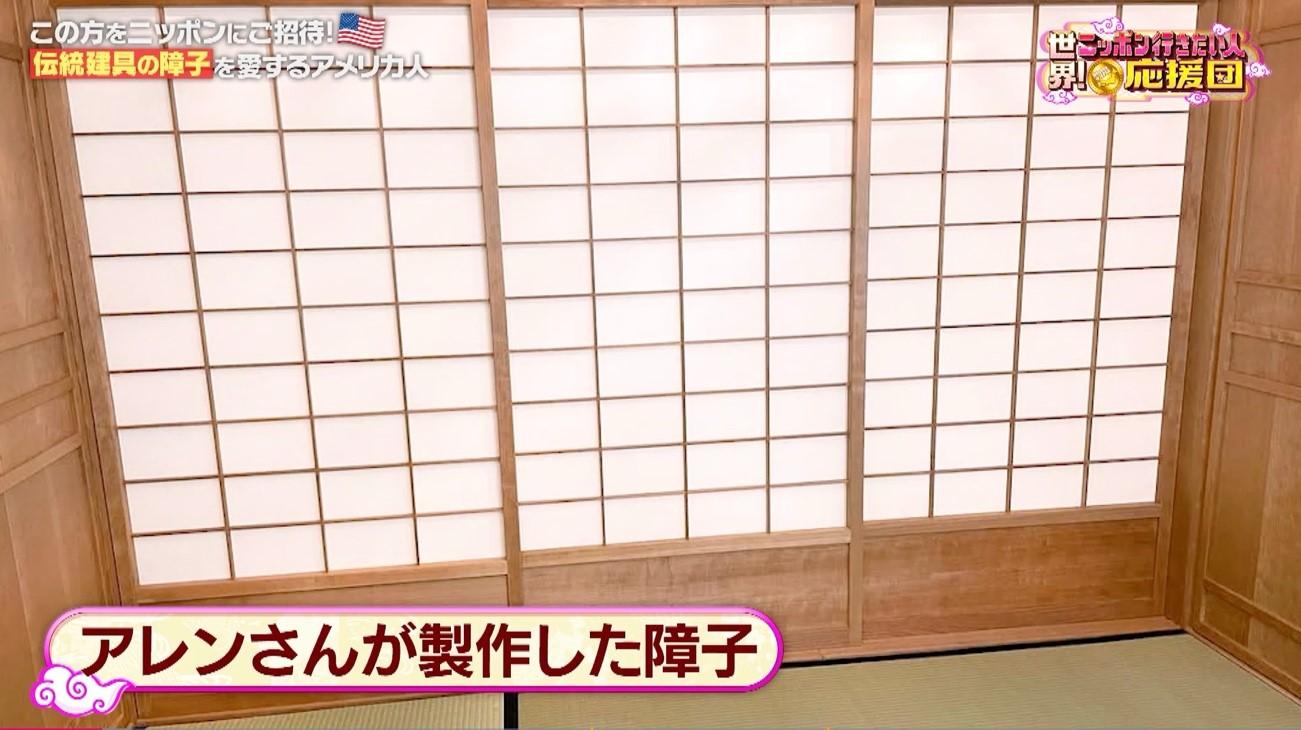

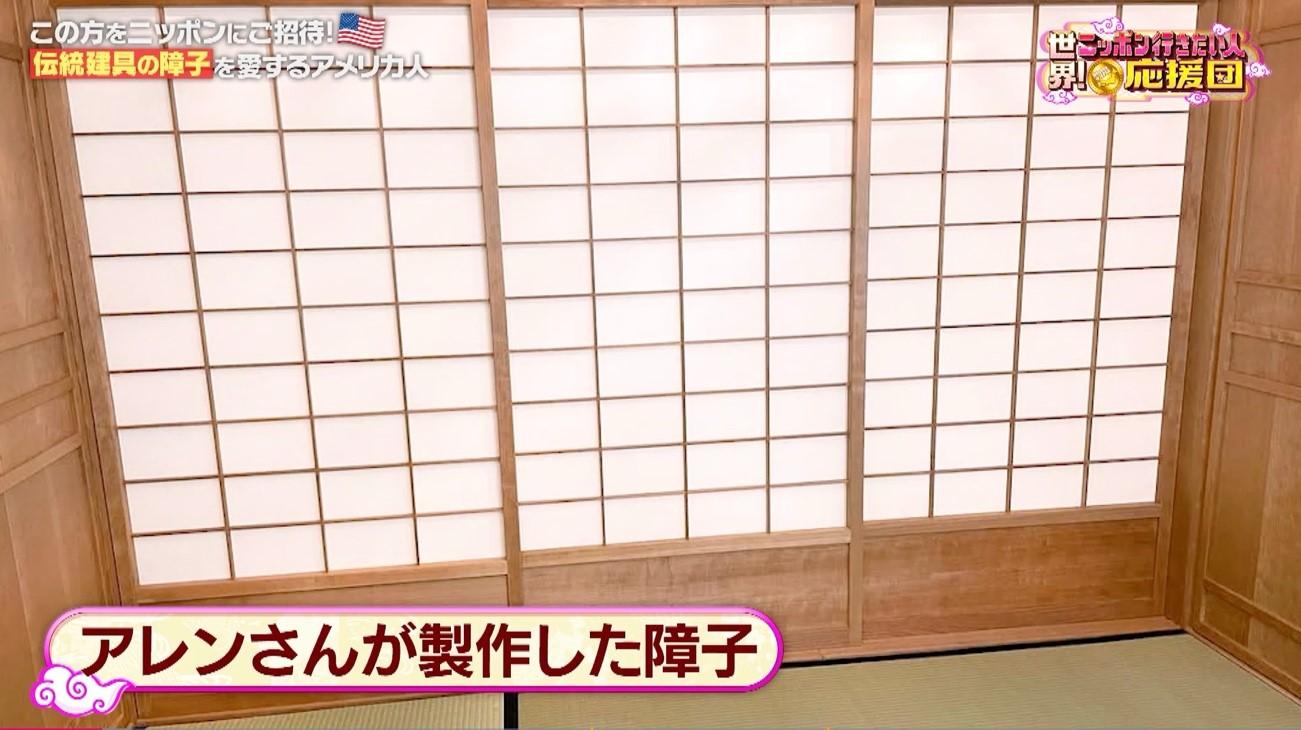

アレンさんは、インターネットや専門書を参考に独学で作り方を習得。今ではアメリカのお客さんから製作依頼がくるように。これまで50枚ほど製作したとか。

見せてくれたのは、障子の木枠の中にある桟の部分「組子」になるパーツ。組子は形や数で種類が分かれており、一般的な長方形は荒組障子、組子の縦横の間隔を狭めたものは縦繁障子や横繁障子、間隔を順不同に変えて組んだものを吹き寄せ障子といいます。

こうした建具製作だけでなく、障子紙貼りもできるアレンさん。早速、貼ってもらうことに。

インターネットで見つけた、ワンタッチで糊付けができる専用糊を満遍なくつけ、絵画用の筆で伸ばします。ニッポンの刷毛は高価で手が出せず、絵画用の筆で代用しています。

障子紙は、一般的なものより破れにくい日本製の「タフ・トップ」。余分な部分を切れば、全て独学で作った障子が完成!

ニッポンには一度も行ったことがないアレンさん。3人の子育てもあり、経済的な余裕はありませんが、「いつかニッポンの職人さんの仕事をこの目で見てみたいです」と願っています。

そんなアレンさんを、ニッポンにご招待! 初来日を果たしました。

向かったのは、神奈川県伊勢原市。築約200年、国の登録有形文化財に指定されている「雨岳文庫 山口家住宅」にやってきました。こちらの家屋には、アレンさんが「見たい」という緻密に組まれた障子が。

文化財を管理する津田政行さんの案内で、お目当ての障子を目にしたアレンさんは感動! 釘を使用せず、木と木を組み合わせた組子を取り入れた障子には、古くから縁起が良いとされる亀の甲羅を模した組子が。室内を暗くすると組子が影となって浮かび上がり、幻想的な空間に。

別の部屋には、丸い障子の中に曲線の組子が。下の部分は浜辺の砂と海の波、横に組まれた組子はたなびく雲、中央には幸運をすくいとる縁起柄の干し網を表現しています。

さらに、源氏香という模様の組子障子も。源氏香とは江戸時代に行われた遊びで、香りを嗅ぎ分け52種類の絵柄で回答するもの。こちらの組子には、52番目の「蜻蛉」と呼ばれる柄が使われています。「歴史ある障子なのにしっかり形を留めているなんて、当時の職人はすごいですね」とアレンさん。念願の組子障子を堪能しました。

そして今回、障子を愛するアレンさんの熱意を各所に伝えたところ、国から功績を認められ、黄綬褒章を受章した3名の匠に快く受け入れていただけることに。

まずは、建具の匠のもとへ。茨城県小美玉市にある「安達建具」を訪れると、三代目の安達克敏さんと、息子で四代目の将伍さんが迎えてくださいました。安達さんは、業界の技術委員長を務めるなど、建具の発展に貢献したとして黄綬褒章を受章した巨匠。将伍さんも、技術力を競う全国大会で優勝経験を持つ腕利きの職人です。

早速、安達さんのご自宅で建具を見せていただきます。そこには、美しい組子を取り入れた障子が。安達さんによると、あえて着色せずに自然の材料を使い、全て手作業で作った作品だそう。

ここで、安達さんにアレンさんの障子を写真で見ていただくと「すごい! 思った以上に!」と高い技術力にびっくり。そんなアレンさんですが、独学のためニッポンのノミや鉋の使い方が分からず、難しい部分は機械で加工しているそう。今回、ニッポンの職人さんから道具の使い方を学び、手作業で障子を作れるようになりたいと願っています。

すると、安達さんから提案が。大工歴20年のアレンさんなら、実際に障子作りから始めた方が早いと、課題を用意してくださいました。

その課題とは「猫間障子」。一部が開閉できる障子で、開け閉めすることで景色が眺められ、光を取り込めるのが特徴です。発祥は江戸時代といわれ、締め切っていると猫が外に出られず障子を破いてしまうため、自由に出入りできるようにしたのがその名の由来。

今回は、建具の匠・安達さんのもとで猫間障子を一から組み、紙漉きの匠の工房で自ら作った和紙を、表具の匠直伝の技で貼っていくことに。

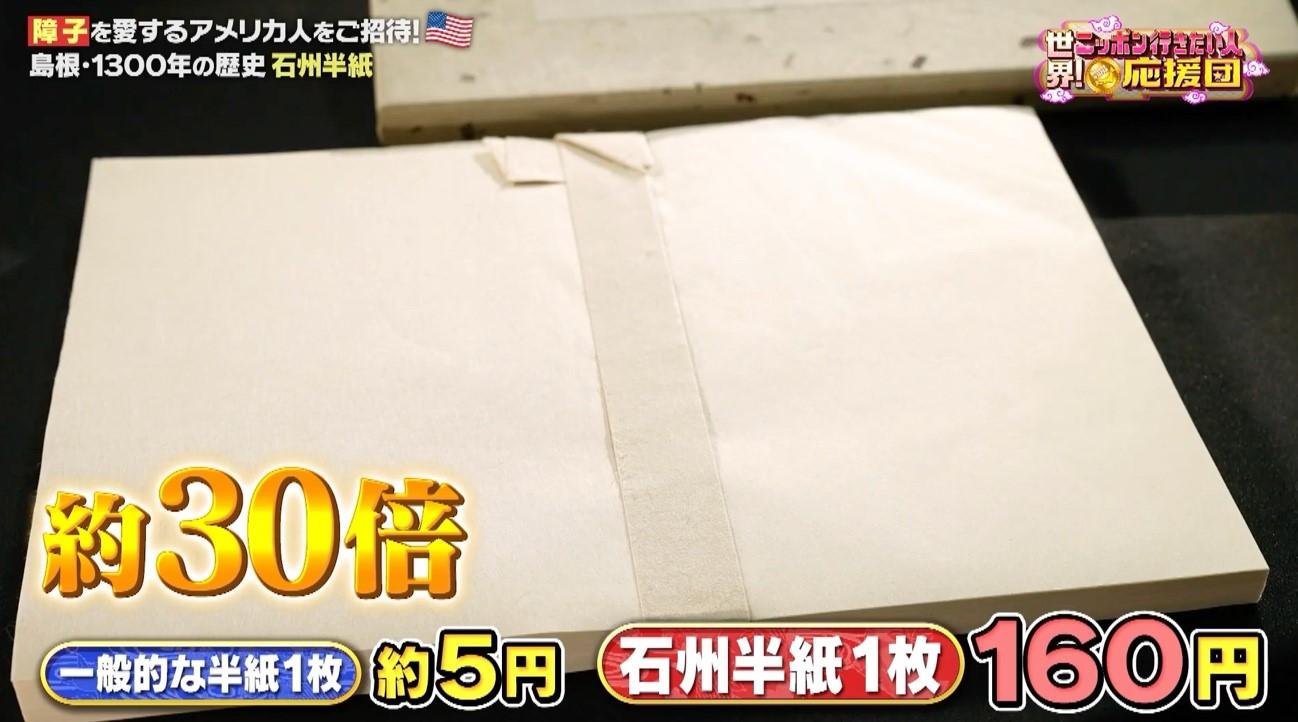

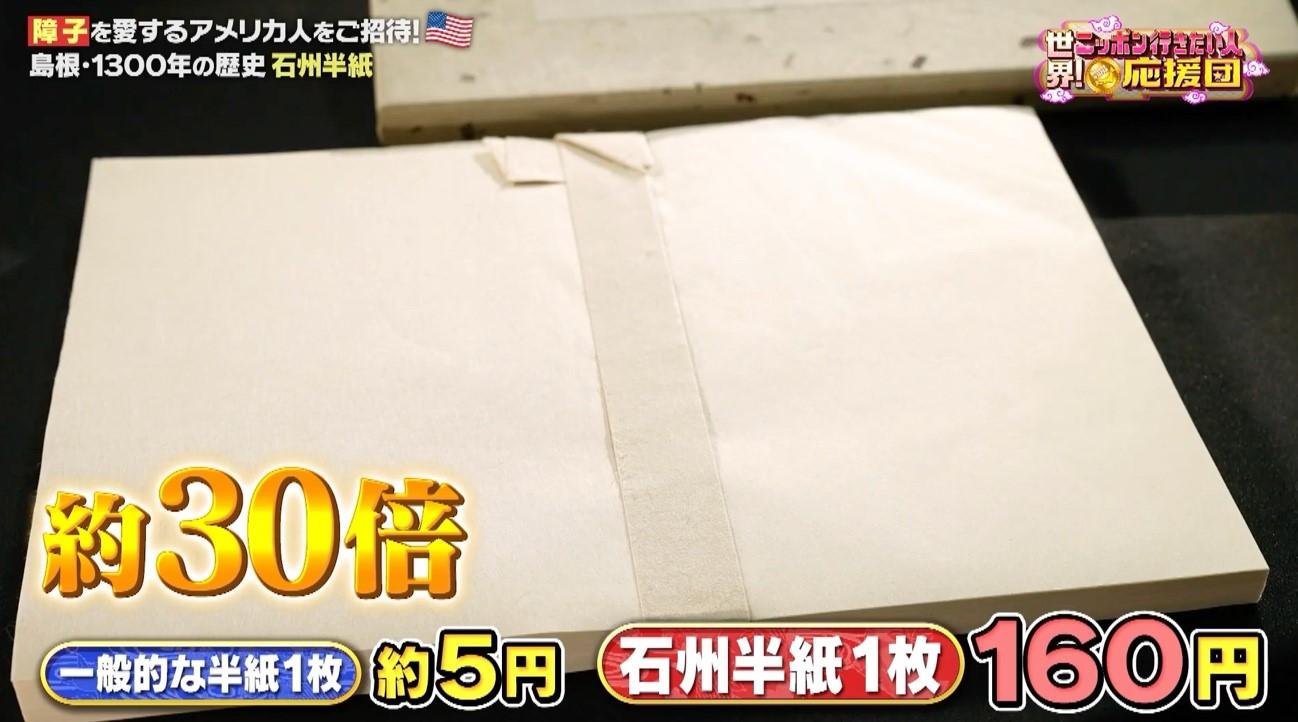

アレンさんは「石州半紙」を求めて島根県浜田市へ。「日本一丈夫な紙」とされる石州半紙は、奈良時代に万葉歌人の柿本人麻呂がこの地に伝承。和紙の中でも高級品とされ、一般的な半紙1枚約5円に対し、30倍! 2014年、岐阜県の本美濃紙、埼玉県の細川紙とともにユネスコ無形文化遺産に登録された3大和紙の1つです。

受け入れてくださったのは、「紙漉き工房かわひら」の二代目、職人歴68年の川平正男さん。原料の栽培から紙漉きまで昔ながらの製法を一貫して行い、技術の継承と伝承に貢献したとして黄綬褒章を受章。息子で三代目の勇雄さんも、伝統工芸士に認定されている紙漉き職人です。

石州半紙は、地元で栽培された楮(こうぞ)100パーセントで出来ているのが特徴。クワ科の楮は成長が早く、1年で高さ3メートルに。収穫は1年に一度、12月に行われます。ちょうど収穫の季節ということで、楮の刈り取り方法を教えていただくことに。

刈り取りは、電動ハサミで1本ずつ根元から。アレンさんは大工仕事で慣れた鋸を使いますが、量が多いため、やはり電動ハサミを使うことに。

作業すること1時間、刈り取った楮は枝葉を取り除いて束に。皮を剥ぎ取りやすくするため、高温の蒸気で蒸し上げます。

3時間ほどかかるため、その間に川平さんのお宅で昼食を。妻の律江さんが用意してくださった、自家栽培の野菜と地元食材を使った料理をいただきました。

蒸し上がった楮はすぐに取り出し、熱いうちに皮を剥ぐ作業へ。川平さんのやり方をお手本にし、アレンさんもお手伝い。皮を剥いで残った「木がら」は、地元の洗濯工場でボイラーの燃料などになるそう。

剥いだ皮は束ねて天日干しにしたのち、余分なところを取り除く「黒皮そぞり」という作業へ。黒皮とは楮の表面にある皮のこと。ナイフを使って手作業で取り除き、紙の原料になる白皮にしていきますが、石州だけでみられる特徴が。黒皮の下にある、緑の甘皮を全部取らずに残しておくのです。勇雄さんによると、あえて甘皮を残すことで紙の強度が増すとのこと。「和紙は少しの違いでも品質が変わる繊細なものなんですね」とアレンさん。

さまざまな工程を経て楮は和紙の原料になり、いよいよ紙漉きへ。川平さんの匠の技を見せていただき、アレンさんも挑戦! 最初は失敗しましたが、漉き桁の動かし方を繰り返し練習し、「初めて来てこれだけできる(人は)まずいないね」と褒めていただきました。

漉いた楮は、圧搾機で一晩水分をしっかり抜きます。翌日、板に貼って天日干しすれば、アレンさん特製の障子紙が完成!

そして別れの時。勇雄さんから、紐まですべて和紙で作った、実際に履ける赤ちゃん用の靴をいただきました。さらに律江さんからは、撚った和紙で手編みしたテーブルクロスも。頑丈で、耐久性も抜群なのだとか。

「これを見る度に皆さんを思い出します」とアレンさん。皆さんに感謝を伝えました。

「紙漉き工房かわひら」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いてアレンさんは、障子紙の貼り方を学ぶため、表具の匠のもとへ。群馬県前橋市にある、創業123年の「仙洲堂 倉島表具内装店」を訪れました。

迎えてくださったのは、職人歴60年の表具師、倉島敏雄さん。表具師とは、襖や障子など紙を利用した建具を、糊を使って仕立てたり、修復したりする職人。倉島さんは表具団体の役員を歴任し、卓越した技術を持つ現代の名工に選ばれたことで、黄綬褒章を受章した重鎮です。

早速、障子紙貼りの匠の技を見せていただくことに。使用するのは、糊つけ専用の刷毛。豚毛を使い、薄く作られています。豚毛は硬めでハリがあるため、障子の桟にしっかり糊をつけられるそう。

少ない毛の量にも理由が。刷毛が薄いと、余分なところに糊がつかないのです。余分な糊がつくと、紫外線などで変色する「糊焼け」に。「張るところだけに糊をつける、細くつけるのがコツ」と倉島さん。

そして糊をつけすぎると、剥がしづらくなるとのこと。適量だと組子の部分を濡らせば剥がれますが、糊をつけすぎると組子の桟に紙が残り、無理に剥がすと建具に傷がつく恐れがあります。

糊は小麦粉の澱粉が原料のものを紙の材質に合わせて水で薄め、接着力を調整。糊の量は、刷毛の動きで調整します。倉島さんいわく、刷毛で叩くようにすることで、しっかり木に糊がつくのだとか。初めてニッポンの刷毛で糊をつけたアレンさんは、筆よりも糊がつけやすいことに驚き!

さらに、和紙の貼り方にも匠の技が。手漉きで作った和紙を使用しますが、実は貼るのがとても難しいそう。職人によって一枚一枚作られる手漉きの和紙は、一度に貼れる大きな紙ができないため、ある程度の大きさに裁断。建具を上下逆さまにして、上から一枚ずつ端を重ねて貼っていきます。

和紙専用の小刀で横にはみ出した部分を切り落とし、重なる組子部分だけに、丁寧に糊を。定規などの道具は一切使わず、寸分の狂いなく紙を貼り合わせるのが匠の技です。

するとアレンさんから、「なぜ逆さまにして貼るんですか?」と質問が。上から重ねて貼ると、紙が手前になり段差が生まれ、そこにホコリが。しかし、下から重ねて貼っていくと段差は下に。紙が手前に来ると、ホコリが溜まらず落ちていくのです。

仕上げにも、匠の技が光ります。霧を吹くのは、濡らせば伸び、乾燥すると小さくなる紙の性質を生かし、紙をピンと張らせるため。霧を吹いて5分後には、乾いて見事な仕上がりに! 匠の技の数々に感動したアレンさんは「これを見るためにニッポンに来ました。ありがとうございます」と伝えました。

別れの時。倉島さんはアレンさんに、自ら仕立てた一松柄のミニ屏風、アメリカでもできるようにと、刷毛や糊など障子紙貼り道具のセット、和紙の切れ端で作った倉島さん特製のはたきをプレゼント。一般的なはたきにはナイロンなどの布が使われますが、和紙だと静電気が起きないそう。「ベリークール(素晴らしい!)」とアレンさん。はたきの使い方も教えていただきました。

表具師の倉島さん、本当にありがとうございました!

いよいよ、黄綬褒章を受章した建具の匠・安達克敏さんのもとで、障子の一部が上げ下げできる猫間障子の製作に取り掛かります。

まずは、材料の確認。障子作りにおいて、外枠の木材は表面に美しい柾目がくるように配置します。アレンさんも、アメリカでは柾目を正面にするように材料を選んでいたそう。

対して、木枠の中に入る組子は、板目を正面に。障子の組子は正面が細く奥行きが太いため、「見える面積が大きい方を柾目にした方がいいと思って、組子の加工は正面が板目。奥行きの太い方が柾目にしてます」(安達さん)。アレンさんは「ニッポンの美徳は素晴らしいです!」と感動。

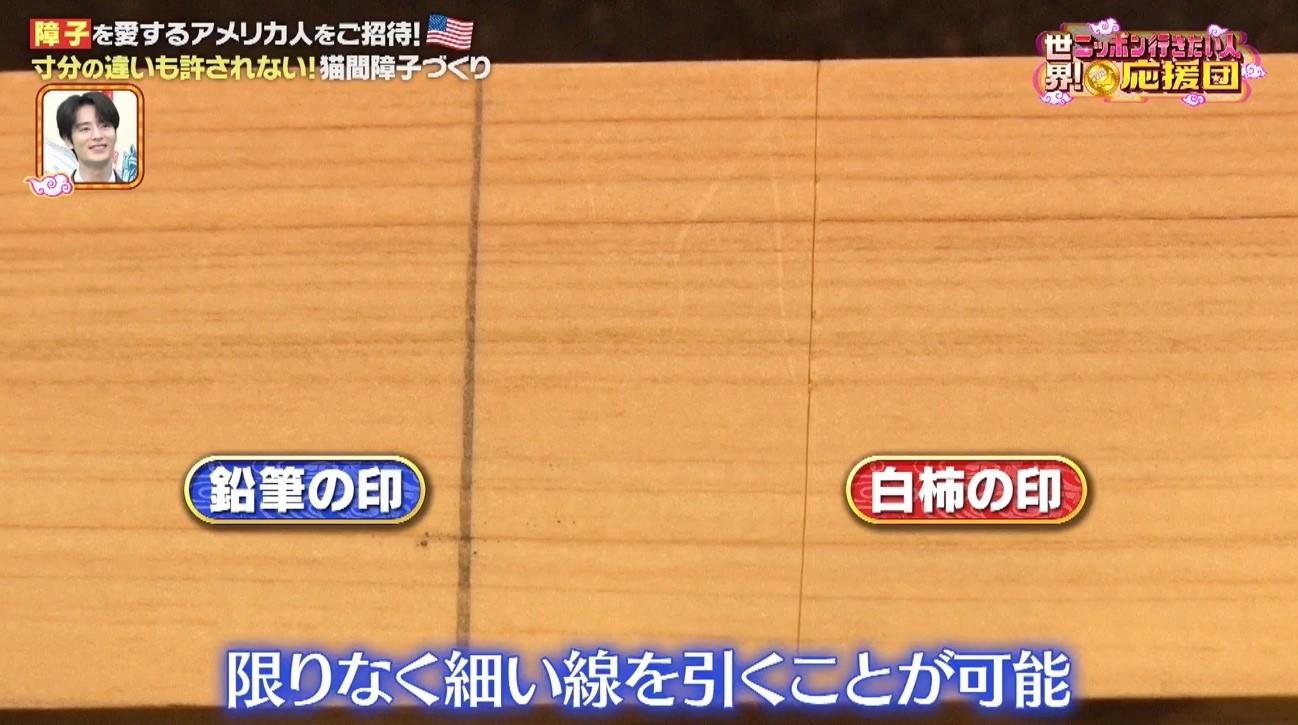

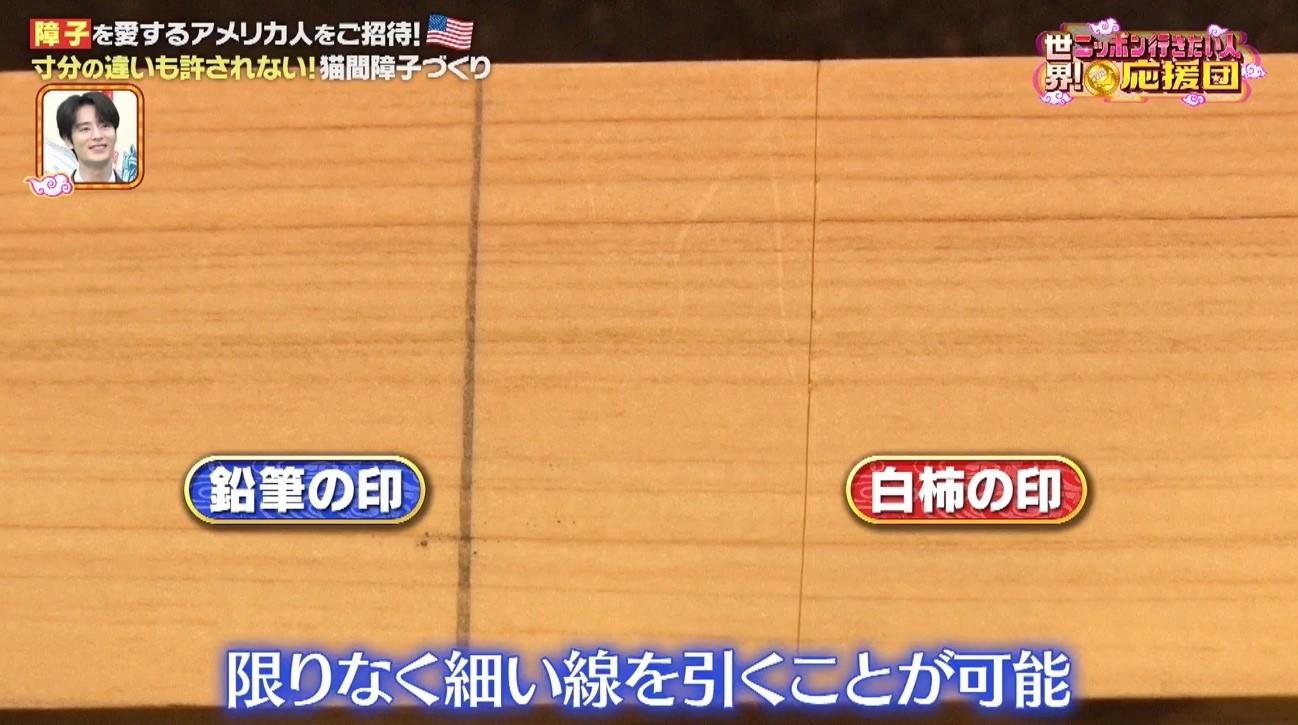

木目の確認を終えたら、作業開始。障子を作る際、印をつけることを「墨付け」といいます。アレンさんは鉛筆を使っていますが、鉛筆の線は太く誤差が出るため、ミリ単位の障子作りにとって命取りに。そこで建具の職人が使うのは「白柿」という刃物。鉛筆のように持ち、限りなく細い線を引くことができます。

障子は、ちょっとしたズレでも組み上がらない精巧な建具。図面通り慎重に墨付けを進め、木材がつながるホゾという部分に入ると、安達さんから「ホゾや穴をどのように作っているのか」との質問が。アレンさんが「蛇口という加工をしています」と答えると、「ここまでしているとは知らなかった!」と驚く安達さん。

蛇口とは、障子作りでよく使われる加工で、尖っているのが特徴。繋ぎの部分を被せる役目を持ち、蛇の牙のように見えることからその名が付けられたといいます。国家試験の技能検定でも出される、難易度の高い加工。

蛇口について「ある程度ニッポンの障子に近づけるとても重要な加工だと思っています」とアレンさん。しかし独学のため、どのように手作業で作るのか分からず、機械で加工しているとのこと。そこで、手加工のみでどのように尖った蛇口を作るのか、教えていただくことに。

白柿で印をつけ、使うのは「胴付鋸」。刃が柔らかく薄いのが特徴で、精密な加工を必要とする障子作りに欠かせない道具です。

ここで取り出したのは、角度がある切り込みを入れる際に使う「治具」。45度の治具を当て、角度に沿って切り込みを入れます。「この道具の発想は驚きです。シンプルですが合理的な方法ですね」。

鋸からノミに持ち替えて削ると、あっという間に出来上がり。蛇口加工を組み合わせると、ぴたりと接合しました。見事な匠の技に、アレンさんは「パーフェクト!」と感動!

こうして、約6時間かけて墨付けが終了。印をつけた箇所は50以上に! ここから加工をしていきます。

まずは、上下する小障子から。「小障子の周りは留(とめ)45度」と安達さん。留とは、角度45度の木材が接合する部分のこと。角は、2つの木材を正確に45度にして直角に。わずかなズレでも小障子の形がねじれ、上げ下げができなくなります。

慎重に胴付鋸で加工していくアレンさん。安達さん、将伍さんに見ていただくと、「まっすぐ切れています」「綺麗」とお褒めの言葉をいただきました。

アドバイスをいただきながら手作業で進め、いよいよ外枠を繋ぐ蛇口の加工に。すると、アレンさんに試練が。これまで機械加工で作っていた蛇口を、今回は手作業で1つのパーツに2カ所作ることに。

1つでもミスをしたら、墨付けからやり直し。そこで、安達さんの蛇口をお手本に、練習をさせていただきます。

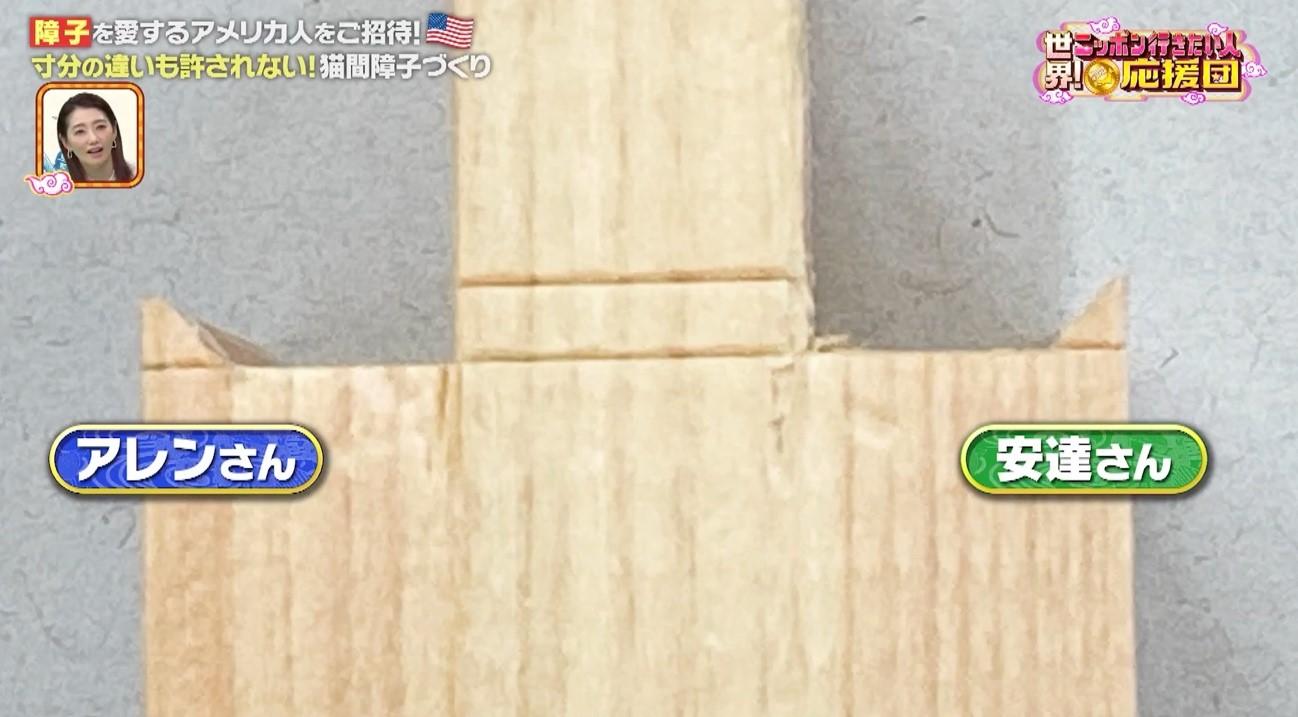

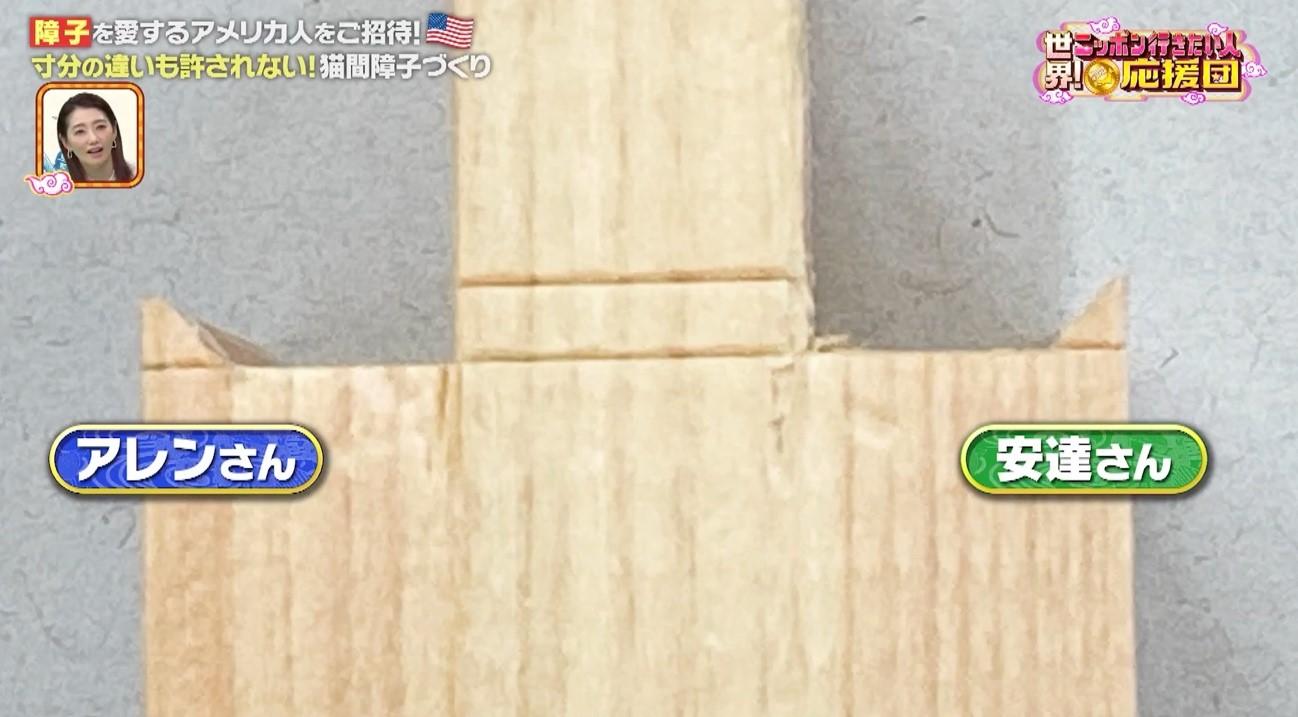

初めて手作業で行う、難易度が高い蛇口加工。安達さんにチェックしていただくと、合格点が! 将伍さんによると、安達さんと同じくらいのクオリティーだそうですが、上手い人はもっと尖っているとのこと。比べてみると、確かに安達さんの方が尖っています。

初挑戦ながらお墨付きをいただいたアレンさんは、2つの蛇口加工をクリア。全ての加工が終了し、いよいよ組み立ての工程へ。

まずは障子の中に入る組子から。組み立てには強度をつけるため接着剤を使いますが、実はアレンさんには、組子をはめると接着剤がはみ出てしまうという悩みがありました。

安達さんがお手本を見せてくださると、接着剤の量はほんのわずか。側面だけにつけることで、組子が入ると全体に広がる仕組みです。これだけでしっかりと接着でき、接着剤もはみ出ないそう。早速アレンさんも実践すると、組子を入れてもはみ出さずに済みました。

悩みも解決し、順調に組み上がっていく猫間障子。初めての白柿の墨付けも、問題なかったよう。

最後に組み立てるのは、蛇口加工を施した木枠。仕上げに「目違い払い」という繋ぎ目を平らにする作業を行い、小障子の上げ下げができるか確認して、完成! なんとか無事に猫間障子を組み立てることができました。

ここから、安達さんがチェックします。ねじれはなく、ピッタリ90度にできています。蛇口の仕上がりもOKが出て、100点満点のうち90点と高評価。減点は、隙間のある箇所があったから。

続いては和紙を貼る仕上げの作業ですが、アレンさんの予想以上の出来栄えを見て、安達さんから提案が。格子の中に高度な組子を追加して、完成度の高い猫間障子を目指します。

安達さんが取り出したのは、神代杉。数百年以上、空気に触れず土の中などに埋まっていた杉です。通常の杉より強度が高く、独特の色合いが特徴。希少価値があり、特別な時にしか使わない材料ですが、アレンさんが完璧な障子を作ったので、使わせてくださるとのこと。

神代杉で「葉」と呼ばれる組子の形を作る小さな材料を作り、山型の刃が特徴の「葉カンナ」を両面にかけ、葉の切り口を三角形に。この角度を利用して複雑な組子を組み、装飾が出来上がりました。

そして、和紙を貼る作業へ。石州半紙の匠・川平さんの工房で作った和紙を、表具の匠・倉島さんからいただいた糊刷毛を使って貼っていきます。「安達建具」で紙貼りを担当している方に見守られ、ついに障子が完成!

貴重な神代杉を用いた角麻の葉模様の組子と、自ら漉いて作った和紙が見事に調和。アレンさんの熱意と、職人たちの技が1つの作品になりました。

別れの時。皆さんへの手紙を書いてきたというアレンさん。お世話になった感謝を伝え、「どこにも載っていない伝統的な工法を学べたことは感謝してもしきれません。帰国してからも伝統を守り精進します」と読み上げます。

「アメリカに帰っても一生懸命に取り組んでくれたら嬉しいです」と安達さん。最後に、建具作りに欠かせない胴付鋸のプレゼントが。さらに、白柿と「建具」の文字が入ったはんてんも!

はんてんを着せていただき大喜びのアレンさん。安達さんと固い握手を交わしました。

「安達建具」の皆さん、本当にありがとうございました!

帰国を前にアレンさんが向かったのは、鎌倉にある国指定の重要文化財「一条恵観山荘」。こちらには、訪れる者を魅了する数々の障子が。

中央を丸く抜き、石庭が眺められるよう設えた「時雨庵の円窓」を目の前に、大興奮のアレンさん。「やはりニッポンの職人はすごいですね。この技術力に近づけるよう、さらに学んでがんばります」と語ってくれました。

アレンさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼まだ見ぬ懐かしの“昭和家電”を知りたい

日本の懐かしい昭和時代の家電を集め販売するポーランドのミハウさんが初来日 2万点以上を所有する冨永潤さんのもとで知らなかった1台2役の“合体家電”に大興奮♪

▼幻の扇風機と対面!

「昔の扇風機を譲りたい」と冨永さんのもとに連絡が!その方のもとにミハウさんも同行!冨永さんも直接見たことがない、家族との思い出が詰まった“幻の扇風機”とは…?

▼動かないラジカセを修理したい!

福岡・博多で昭和家電を甦らせる“魔法の手”を持つと称される職人さんのもとへ!ポーランドから持ってきた“壊れたラジカセ”は、果たして復活するのか…!?

▼いなり寿司を愛す方が人生変わっちゃった

アメリカで祖母のレシピで“いなり寿司”を作るジェシカさん。創業53年の「八千穂寿司」で秘伝の作り方を学ぶ!あれから5年…いなり寿司をきっかけに嬉しい報告が

今回は、アメリカ人の初来日の様子をお届けします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

石州半紙で障子紙を作り、紙貼りの技を学ぶ

紹介するのは、アメリカ在住の「障子」を愛するアレンさん。

木枠に和紙を貼った日本古来の建具、障子。バリエーションが豊富で、わずかなズレでも組み上がらず、日本建築ならではの精巧な作りが特徴です。海外でも障子が織りなす和の空間が注目され、インテリアとして採用するホテルも!

その歴史は古く、平安時代に貴族の邸宅の間仕切りに使われていた「やりど」という建具が原型。当時は襖や屏風なども含めて「障子」と呼ばれていましたが、平安時代後期に、現代の障子につながる片面だけに紙を貼った「明障子」が作られるようになり、襖とは明確に区別されるように。

アレンさんが障子を知ったのは、大工の修業中。鉋やノミなど日本建築に詳しかった師匠から教えてもらったそう。空間を簡単に間仕切りすることができ、光を柔らかくする、保温と断熱の効果があるところも優秀だと語ります。

アレンさんは、インターネットや専門書を参考に独学で作り方を習得。今ではアメリカのお客さんから製作依頼がくるように。これまで50枚ほど製作したとか。

見せてくれたのは、障子の木枠の中にある桟の部分「組子」になるパーツ。組子は形や数で種類が分かれており、一般的な長方形は荒組障子、組子の縦横の間隔を狭めたものは縦繁障子や横繁障子、間隔を順不同に変えて組んだものを吹き寄せ障子といいます。

こうした建具製作だけでなく、障子紙貼りもできるアレンさん。早速、貼ってもらうことに。

インターネットで見つけた、ワンタッチで糊付けができる専用糊を満遍なくつけ、絵画用の筆で伸ばします。ニッポンの刷毛は高価で手が出せず、絵画用の筆で代用しています。

障子紙は、一般的なものより破れにくい日本製の「タフ・トップ」。余分な部分を切れば、全て独学で作った障子が完成!

ニッポンには一度も行ったことがないアレンさん。3人の子育てもあり、経済的な余裕はありませんが、「いつかニッポンの職人さんの仕事をこの目で見てみたいです」と願っています。

そんなアレンさんを、ニッポンにご招待! 初来日を果たしました。

向かったのは、神奈川県伊勢原市。築約200年、国の登録有形文化財に指定されている「雨岳文庫 山口家住宅」にやってきました。こちらの家屋には、アレンさんが「見たい」という緻密に組まれた障子が。

文化財を管理する津田政行さんの案内で、お目当ての障子を目にしたアレンさんは感動! 釘を使用せず、木と木を組み合わせた組子を取り入れた障子には、古くから縁起が良いとされる亀の甲羅を模した組子が。室内を暗くすると組子が影となって浮かび上がり、幻想的な空間に。

別の部屋には、丸い障子の中に曲線の組子が。下の部分は浜辺の砂と海の波、横に組まれた組子はたなびく雲、中央には幸運をすくいとる縁起柄の干し網を表現しています。

さらに、源氏香という模様の組子障子も。源氏香とは江戸時代に行われた遊びで、香りを嗅ぎ分け52種類の絵柄で回答するもの。こちらの組子には、52番目の「蜻蛉」と呼ばれる柄が使われています。「歴史ある障子なのにしっかり形を留めているなんて、当時の職人はすごいですね」とアレンさん。念願の組子障子を堪能しました。

そして今回、障子を愛するアレンさんの熱意を各所に伝えたところ、国から功績を認められ、黄綬褒章を受章した3名の匠に快く受け入れていただけることに。

まずは、建具の匠のもとへ。茨城県小美玉市にある「安達建具」を訪れると、三代目の安達克敏さんと、息子で四代目の将伍さんが迎えてくださいました。安達さんは、業界の技術委員長を務めるなど、建具の発展に貢献したとして黄綬褒章を受章した巨匠。将伍さんも、技術力を競う全国大会で優勝経験を持つ腕利きの職人です。

早速、安達さんのご自宅で建具を見せていただきます。そこには、美しい組子を取り入れた障子が。安達さんによると、あえて着色せずに自然の材料を使い、全て手作業で作った作品だそう。

ここで、安達さんにアレンさんの障子を写真で見ていただくと「すごい! 思った以上に!」と高い技術力にびっくり。そんなアレンさんですが、独学のためニッポンのノミや鉋の使い方が分からず、難しい部分は機械で加工しているそう。今回、ニッポンの職人さんから道具の使い方を学び、手作業で障子を作れるようになりたいと願っています。

すると、安達さんから提案が。大工歴20年のアレンさんなら、実際に障子作りから始めた方が早いと、課題を用意してくださいました。

その課題とは「猫間障子」。一部が開閉できる障子で、開け閉めすることで景色が眺められ、光を取り込めるのが特徴です。発祥は江戸時代といわれ、締め切っていると猫が外に出られず障子を破いてしまうため、自由に出入りできるようにしたのがその名の由来。

今回は、建具の匠・安達さんのもとで猫間障子を一から組み、紙漉きの匠の工房で自ら作った和紙を、表具の匠直伝の技で貼っていくことに。

アレンさんは「石州半紙」を求めて島根県浜田市へ。「日本一丈夫な紙」とされる石州半紙は、奈良時代に万葉歌人の柿本人麻呂がこの地に伝承。和紙の中でも高級品とされ、一般的な半紙1枚約5円に対し、30倍! 2014年、岐阜県の本美濃紙、埼玉県の細川紙とともにユネスコ無形文化遺産に登録された3大和紙の1つです。

受け入れてくださったのは、「紙漉き工房かわひら」の二代目、職人歴68年の川平正男さん。原料の栽培から紙漉きまで昔ながらの製法を一貫して行い、技術の継承と伝承に貢献したとして黄綬褒章を受章。息子で三代目の勇雄さんも、伝統工芸士に認定されている紙漉き職人です。

石州半紙は、地元で栽培された楮(こうぞ)100パーセントで出来ているのが特徴。クワ科の楮は成長が早く、1年で高さ3メートルに。収穫は1年に一度、12月に行われます。ちょうど収穫の季節ということで、楮の刈り取り方法を教えていただくことに。

刈り取りは、電動ハサミで1本ずつ根元から。アレンさんは大工仕事で慣れた鋸を使いますが、量が多いため、やはり電動ハサミを使うことに。

作業すること1時間、刈り取った楮は枝葉を取り除いて束に。皮を剥ぎ取りやすくするため、高温の蒸気で蒸し上げます。

3時間ほどかかるため、その間に川平さんのお宅で昼食を。妻の律江さんが用意してくださった、自家栽培の野菜と地元食材を使った料理をいただきました。

蒸し上がった楮はすぐに取り出し、熱いうちに皮を剥ぐ作業へ。川平さんのやり方をお手本にし、アレンさんもお手伝い。皮を剥いで残った「木がら」は、地元の洗濯工場でボイラーの燃料などになるそう。

剥いだ皮は束ねて天日干しにしたのち、余分なところを取り除く「黒皮そぞり」という作業へ。黒皮とは楮の表面にある皮のこと。ナイフを使って手作業で取り除き、紙の原料になる白皮にしていきますが、石州だけでみられる特徴が。黒皮の下にある、緑の甘皮を全部取らずに残しておくのです。勇雄さんによると、あえて甘皮を残すことで紙の強度が増すとのこと。「和紙は少しの違いでも品質が変わる繊細なものなんですね」とアレンさん。

さまざまな工程を経て楮は和紙の原料になり、いよいよ紙漉きへ。川平さんの匠の技を見せていただき、アレンさんも挑戦! 最初は失敗しましたが、漉き桁の動かし方を繰り返し練習し、「初めて来てこれだけできる(人は)まずいないね」と褒めていただきました。

漉いた楮は、圧搾機で一晩水分をしっかり抜きます。翌日、板に貼って天日干しすれば、アレンさん特製の障子紙が完成!

そして別れの時。勇雄さんから、紐まですべて和紙で作った、実際に履ける赤ちゃん用の靴をいただきました。さらに律江さんからは、撚った和紙で手編みしたテーブルクロスも。頑丈で、耐久性も抜群なのだとか。

「これを見る度に皆さんを思い出します」とアレンさん。皆さんに感謝を伝えました。

「紙漉き工房かわひら」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いてアレンさんは、障子紙の貼り方を学ぶため、表具の匠のもとへ。群馬県前橋市にある、創業123年の「仙洲堂 倉島表具内装店」を訪れました。

迎えてくださったのは、職人歴60年の表具師、倉島敏雄さん。表具師とは、襖や障子など紙を利用した建具を、糊を使って仕立てたり、修復したりする職人。倉島さんは表具団体の役員を歴任し、卓越した技術を持つ現代の名工に選ばれたことで、黄綬褒章を受章した重鎮です。

早速、障子紙貼りの匠の技を見せていただくことに。使用するのは、糊つけ専用の刷毛。豚毛を使い、薄く作られています。豚毛は硬めでハリがあるため、障子の桟にしっかり糊をつけられるそう。

少ない毛の量にも理由が。刷毛が薄いと、余分なところに糊がつかないのです。余分な糊がつくと、紫外線などで変色する「糊焼け」に。「張るところだけに糊をつける、細くつけるのがコツ」と倉島さん。

そして糊をつけすぎると、剥がしづらくなるとのこと。適量だと組子の部分を濡らせば剥がれますが、糊をつけすぎると組子の桟に紙が残り、無理に剥がすと建具に傷がつく恐れがあります。

糊は小麦粉の澱粉が原料のものを紙の材質に合わせて水で薄め、接着力を調整。糊の量は、刷毛の動きで調整します。倉島さんいわく、刷毛で叩くようにすることで、しっかり木に糊がつくのだとか。初めてニッポンの刷毛で糊をつけたアレンさんは、筆よりも糊がつけやすいことに驚き!

さらに、和紙の貼り方にも匠の技が。手漉きで作った和紙を使用しますが、実は貼るのがとても難しいそう。職人によって一枚一枚作られる手漉きの和紙は、一度に貼れる大きな紙ができないため、ある程度の大きさに裁断。建具を上下逆さまにして、上から一枚ずつ端を重ねて貼っていきます。

和紙専用の小刀で横にはみ出した部分を切り落とし、重なる組子部分だけに、丁寧に糊を。定規などの道具は一切使わず、寸分の狂いなく紙を貼り合わせるのが匠の技です。

するとアレンさんから、「なぜ逆さまにして貼るんですか?」と質問が。上から重ねて貼ると、紙が手前になり段差が生まれ、そこにホコリが。しかし、下から重ねて貼っていくと段差は下に。紙が手前に来ると、ホコリが溜まらず落ちていくのです。

仕上げにも、匠の技が光ります。霧を吹くのは、濡らせば伸び、乾燥すると小さくなる紙の性質を生かし、紙をピンと張らせるため。霧を吹いて5分後には、乾いて見事な仕上がりに! 匠の技の数々に感動したアレンさんは「これを見るためにニッポンに来ました。ありがとうございます」と伝えました。

別れの時。倉島さんはアレンさんに、自ら仕立てた一松柄のミニ屏風、アメリカでもできるようにと、刷毛や糊など障子紙貼り道具のセット、和紙の切れ端で作った倉島さん特製のはたきをプレゼント。一般的なはたきにはナイロンなどの布が使われますが、和紙だと静電気が起きないそう。「ベリークール(素晴らしい!)」とアレンさん。はたきの使い方も教えていただきました。

表具師の倉島さん、本当にありがとうございました!

建具の匠のもとで猫間障子に挑戦

いよいよ、黄綬褒章を受章した建具の匠・安達克敏さんのもとで、障子の一部が上げ下げできる猫間障子の製作に取り掛かります。

まずは、材料の確認。障子作りにおいて、外枠の木材は表面に美しい柾目がくるように配置します。アレンさんも、アメリカでは柾目を正面にするように材料を選んでいたそう。

対して、木枠の中に入る組子は、板目を正面に。障子の組子は正面が細く奥行きが太いため、「見える面積が大きい方を柾目にした方がいいと思って、組子の加工は正面が板目。奥行きの太い方が柾目にしてます」(安達さん)。アレンさんは「ニッポンの美徳は素晴らしいです!」と感動。

木目の確認を終えたら、作業開始。障子を作る際、印をつけることを「墨付け」といいます。アレンさんは鉛筆を使っていますが、鉛筆の線は太く誤差が出るため、ミリ単位の障子作りにとって命取りに。そこで建具の職人が使うのは「白柿」という刃物。鉛筆のように持ち、限りなく細い線を引くことができます。

障子は、ちょっとしたズレでも組み上がらない精巧な建具。図面通り慎重に墨付けを進め、木材がつながるホゾという部分に入ると、安達さんから「ホゾや穴をどのように作っているのか」との質問が。アレンさんが「蛇口という加工をしています」と答えると、「ここまでしているとは知らなかった!」と驚く安達さん。

蛇口とは、障子作りでよく使われる加工で、尖っているのが特徴。繋ぎの部分を被せる役目を持ち、蛇の牙のように見えることからその名が付けられたといいます。国家試験の技能検定でも出される、難易度の高い加工。

蛇口について「ある程度ニッポンの障子に近づけるとても重要な加工だと思っています」とアレンさん。しかし独学のため、どのように手作業で作るのか分からず、機械で加工しているとのこと。そこで、手加工のみでどのように尖った蛇口を作るのか、教えていただくことに。

白柿で印をつけ、使うのは「胴付鋸」。刃が柔らかく薄いのが特徴で、精密な加工を必要とする障子作りに欠かせない道具です。

ここで取り出したのは、角度がある切り込みを入れる際に使う「治具」。45度の治具を当て、角度に沿って切り込みを入れます。「この道具の発想は驚きです。シンプルですが合理的な方法ですね」。

鋸からノミに持ち替えて削ると、あっという間に出来上がり。蛇口加工を組み合わせると、ぴたりと接合しました。見事な匠の技に、アレンさんは「パーフェクト!」と感動!

こうして、約6時間かけて墨付けが終了。印をつけた箇所は50以上に! ここから加工をしていきます。

まずは、上下する小障子から。「小障子の周りは留(とめ)45度」と安達さん。留とは、角度45度の木材が接合する部分のこと。角は、2つの木材を正確に45度にして直角に。わずかなズレでも小障子の形がねじれ、上げ下げができなくなります。

慎重に胴付鋸で加工していくアレンさん。安達さん、将伍さんに見ていただくと、「まっすぐ切れています」「綺麗」とお褒めの言葉をいただきました。

アドバイスをいただきながら手作業で進め、いよいよ外枠を繋ぐ蛇口の加工に。すると、アレンさんに試練が。これまで機械加工で作っていた蛇口を、今回は手作業で1つのパーツに2カ所作ることに。

1つでもミスをしたら、墨付けからやり直し。そこで、安達さんの蛇口をお手本に、練習をさせていただきます。

初めて手作業で行う、難易度が高い蛇口加工。安達さんにチェックしていただくと、合格点が! 将伍さんによると、安達さんと同じくらいのクオリティーだそうですが、上手い人はもっと尖っているとのこと。比べてみると、確かに安達さんの方が尖っています。

初挑戦ながらお墨付きをいただいたアレンさんは、2つの蛇口加工をクリア。全ての加工が終了し、いよいよ組み立ての工程へ。

まずは障子の中に入る組子から。組み立てには強度をつけるため接着剤を使いますが、実はアレンさんには、組子をはめると接着剤がはみ出てしまうという悩みがありました。

安達さんがお手本を見せてくださると、接着剤の量はほんのわずか。側面だけにつけることで、組子が入ると全体に広がる仕組みです。これだけでしっかりと接着でき、接着剤もはみ出ないそう。早速アレンさんも実践すると、組子を入れてもはみ出さずに済みました。

悩みも解決し、順調に組み上がっていく猫間障子。初めての白柿の墨付けも、問題なかったよう。

最後に組み立てるのは、蛇口加工を施した木枠。仕上げに「目違い払い」という繋ぎ目を平らにする作業を行い、小障子の上げ下げができるか確認して、完成! なんとか無事に猫間障子を組み立てることができました。

ここから、安達さんがチェックします。ねじれはなく、ピッタリ90度にできています。蛇口の仕上がりもOKが出て、100点満点のうち90点と高評価。減点は、隙間のある箇所があったから。

続いては和紙を貼る仕上げの作業ですが、アレンさんの予想以上の出来栄えを見て、安達さんから提案が。格子の中に高度な組子を追加して、完成度の高い猫間障子を目指します。

安達さんが取り出したのは、神代杉。数百年以上、空気に触れず土の中などに埋まっていた杉です。通常の杉より強度が高く、独特の色合いが特徴。希少価値があり、特別な時にしか使わない材料ですが、アレンさんが完璧な障子を作ったので、使わせてくださるとのこと。

神代杉で「葉」と呼ばれる組子の形を作る小さな材料を作り、山型の刃が特徴の「葉カンナ」を両面にかけ、葉の切り口を三角形に。この角度を利用して複雑な組子を組み、装飾が出来上がりました。

そして、和紙を貼る作業へ。石州半紙の匠・川平さんの工房で作った和紙を、表具の匠・倉島さんからいただいた糊刷毛を使って貼っていきます。「安達建具」で紙貼りを担当している方に見守られ、ついに障子が完成!

貴重な神代杉を用いた角麻の葉模様の組子と、自ら漉いて作った和紙が見事に調和。アレンさんの熱意と、職人たちの技が1つの作品になりました。

別れの時。皆さんへの手紙を書いてきたというアレンさん。お世話になった感謝を伝え、「どこにも載っていない伝統的な工法を学べたことは感謝してもしきれません。帰国してからも伝統を守り精進します」と読み上げます。

「アメリカに帰っても一生懸命に取り組んでくれたら嬉しいです」と安達さん。最後に、建具作りに欠かせない胴付鋸のプレゼントが。さらに、白柿と「建具」の文字が入ったはんてんも!

はんてんを着せていただき大喜びのアレンさん。安達さんと固い握手を交わしました。

「安達建具」の皆さん、本当にありがとうございました!

帰国を前にアレンさんが向かったのは、鎌倉にある国指定の重要文化財「一条恵観山荘」。こちらには、訪れる者を魅了する数々の障子が。

中央を丸く抜き、石庭が眺められるよう設えた「時雨庵の円窓」を目の前に、大興奮のアレンさん。「やはりニッポンの職人はすごいですね。この技術力に近づけるよう、さらに学んでがんばります」と語ってくれました。

アレンさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼まだ見ぬ懐かしの“昭和家電”を知りたい

日本の懐かしい昭和時代の家電を集め販売するポーランドのミハウさんが初来日 2万点以上を所有する冨永潤さんのもとで知らなかった1台2役の“合体家電”に大興奮♪

▼幻の扇風機と対面!

「昔の扇風機を譲りたい」と冨永さんのもとに連絡が!その方のもとにミハウさんも同行!冨永さんも直接見たことがない、家族との思い出が詰まった“幻の扇風機”とは…?

▼動かないラジカセを修理したい!

福岡・博多で昭和家電を甦らせる“魔法の手”を持つと称される職人さんのもとへ!ポーランドから持ってきた“壊れたラジカセ”は、果たして復活するのか…!?

▼いなり寿司を愛す方が人生変わっちゃった

アメリカで祖母のレシピで“いなり寿司”を作るジェシカさん。創業53年の「八千穂寿司」で秘伝の作り方を学ぶ!あれから5年…いなり寿司をきっかけに嬉しい報告が

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。