異才・立花ハジメが40年以上にわたり、時代の先を歩き続けられる理由「友だちから受ける影響は何より大事というか、一番の刺激になります」

高木完(右)と立花ハジメ(左)

立花ハジメが、オールタイムベストアルバム『hajimeht(ハジメ・エイチ・ティー)』をリリースした。

立花は1979年、パンク/ニューウエイブバンドの先駆け、プラスチックスのギタリストとして世界デビューし、1982年、アルファ/YENレーベルから、アルバム『H』でソロデビュー。以来40年以上にわたって、常に自由かつ斬新な発想で、音楽のみならずグラフィックアートの分野でも活躍を続けている。

『hajimeht』は『H』を皮切りに90年代にテイ・トウワと共同制作した「BAMBI」、立花ハジメとLow Powers、さらに21世紀に発表された作品まで、レーベルの垣根を超えて厳選されている。

今回、立花と本作の総合監修を務めた高木完による対談を実施。プラスチックス時代を語った前回に続き、ソロとしての基盤を築いた80年代、バンドに回帰した90年代以降まで、異才・立花ハジメの活動の軌跡を辿った。

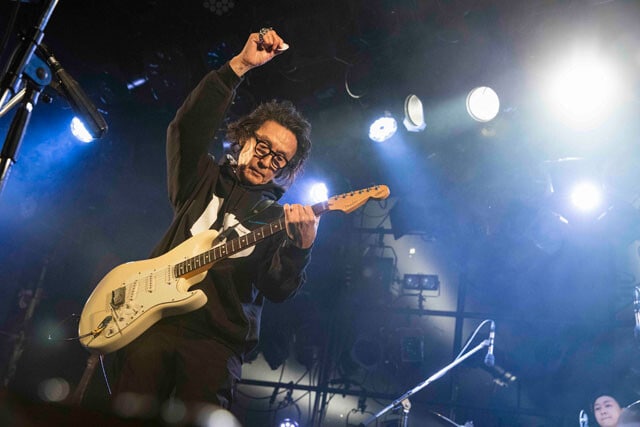

自身のバンド・Low Powersでギターを演奏する立花ハジメ(2025年1月22日 東京・渋谷CLUB QUATTRO・以下同)

* * *

――では、キャリア話の続きに入りたいんですが、1981年12月のプラスチックス解散後、立花さんはソロ活動に入り、1982年にファーストアルバム『H』をリリースしました。サックスを演奏するようになったのはどんなきっかけがあったんですか。

立花 Pちゃん(プラスチックス)が終わって、さっきも話したPink Sectionの周辺にClub Foot Orchestraってグループがいたんです。彼らのやってたノンカテゴリーな音楽がすごく刺激的で、Pちゃんでやってたのとは全然違う音楽だったし、興味を惹かれていたんです。

で、Pちゃんが終わったあと、ロスでたまたまセルマーのマーク6っていういい感じのサックスを見つけて、日本に帰ってきてから半年ぐらいして『H』っていうアルバム作ったんです。そのあとに作ったのが『Hm』(1983年)です。どっちもYENレーベルからの作品で、細野(晴臣)さん、(高橋)幸宏とか教授(坂本龍一)とかが好きなようにやらせてくれたんですよ。

――音数の少ないシンプルなサウンドで聴かせる、切れのあるグルーヴ感は今聴いても新鮮ですね。

立花 僕は譜面を書けないし、そんなに音楽的じゃないので、どうしてもああいうものになりますね。細野さんにも「こういうのをやりたいんです」って説明すると、「いやいや、そんなハジメが考えてる方が全然面白いから好きなようにやりなよ」って言ってくれて、それでできたのが『H』『Hm』でした。

高木 当時、細野さんと幸宏さんのYENレーベルからソロデビューっていうのがめちゃかっこいいなと思いましたね。ニューウェイヴ系のサックスの音楽だと、当時海外ではラウンジ・リザーズとかもいたけど、彼らはほんとのジャズをちょっとフェイクでやるスタイルで、ジェームス・チャンスはもっとパンキッシュなスタイルだったんです。

でもハジメさんの作品は、そんなにアバンギャルドじゃないしかわいくてかっこよかった。ほんと今聴いても全然古くささを感じないですね。自作楽器のアルプスが映ってるジャケットもかっこいいし。

――『H』と『Hm』は高橋幸宏さんのプロデュースでしたが、幸宏さんとのエピソードを聞かせてもらえますか。

立花 YMOの中では幸宏が一番仲よかったんです。もともと僕がWORKSHOP MU!!にいたときに、うちの師匠がアメリカ大好きで狭山のアメリカ村に住んでいたんです。サディスティック・ミカ・バンドの最初のアルバムのデザインをうちの師匠がやってたので、そこに彼らがジャケット写真を撮りに来て、幸宏とはそのときに初めて会ったんですよ。

そのあとプラスチックスをやるようになってから、幸宏と仲よくなって家に行ったりとかしていたんです。幸宏が初のソロツアーをやるときに、「ツアーの舞台美術とか衣装とかどんな感じがいいかな?」とかいろいろ話してて、僕もメンバーでやることになったんですよ。

ツアーは、マボちゃんこと土屋昌巳くん、スティーヴ(・ジャンセン、元JAPAN)、細野さんとかいいメンバーでね。Pちゃんのツアーは楽しいだけじゃないんだけども(笑)、幸宏ツアーのときはほんとにただただ楽しいだけだったのでよかったです。

『H』『Hm』の世界観を発展させた立花のバンド・Hm(ハーマイナー)

――あと、時代的な話でいうと、80年代はいろんな方面で新しいものが出てくるタイミングでもありましたが、高木さんから見て、そうした中で響く立花さんの音楽はどのような印象がありましたか。

高木 あの頃はいろんなものが新しく出てきた時代ですけど、とりわけハジメさんの音楽はちょっと突出してたかな。82年に、変わってるけどあんなにかわいらしくてかっこいいって音楽は他になかったと思います。

そりゃね、当時の女性はみんなキャーキャー言いますよ(笑)。今回のベスト盤でも「THE GIRL FROM IPANEMA」のライブ音源で「キャー!」の声が聞けますけど(笑)。

――アイドルみたいですね(笑)。

高木 ほんと、ハジメさんはニューウェイヴアイドルでした(笑)。

――80年代前半の立花さんは、毎年のようにアルバム作ってましたね。

高木 そう、しかも徐々に変化していくのが面白かった。『H』『Hm』はつながってる感じはあるけど、『テッキー君とキップルちゃん』(1984年)からテクノポップとか打ち込み音楽に変わってたんです。

――そのあとも『TAIYO・SUN』(1985年)、『Beauty & Happy』(1987年)と出るたびに尖った作品を出されてましたね。

高木 そうそう。僕が86年くらいにタイニー・パンクス始めて、ハジメさんが「僕も混ぜて」って一緒にクラブツアーみたいなのをしたんです。僕がラップで(藤原)ヒロシがDJでハジメさんがギターで。そんなことをやってたんで、その辺りは一緒に遊んだりしてましたね。

――怒涛のような80年代から90年代に入り、テイ・トウワさんとの共同プロデュースのアルバム『BAMBI』(1991年)をリリースしました。

立花 『TAIYO・SUN』とかを出したあと、86~87年くらいからMacが普及してイラストレーターとかが使えるようになったんです。そこからしばらくは、Macを使ったデザインにハマって、自分なりのタイポグラフィーとかをデザインしていたんです。

それで、91年にADCの賞を取ったりしました。デザイン関係が一段落したときに、今音楽をやるならどんなのがいいかな?って、ニューヨークでテイくんといろいろ話して作ったのが『BAMBI』だったんです。

高木 『BAMBI』もかっこいいアルバムで、タイトル曲の「BAMBI」はずっとDJでかけてましたよ。ハジメさんはラウンジミュージックみたいなそういう音がずっと好きなんですよね。今回チェックしてて思ったけど、『テッキー君』とか、『H』『Hm』にもラウンジ要素があるなと思った。ラウンジミュージックはのちにモンドミュージックって呼ばれるようになったけど、そこでも早かったですね。

――そして、1997年にエレクトリックピアノだけで作った『Low Power』を出し、そのあとすぐに立花ハジメとLow Powers名義で『Low Powers』を出して予想外にバンド回帰するという展開がありました。そのときはどんな思いがあったんですか。

Low Powers

立花 いわゆる6弦のノーマルなギターで弾くんじゃなく、変則チューニングでやっているのがLow Powersなんです。

高木 もともと、B-52'sのリッキー(・ウィルソン、1985年没)から教わったチューニングなんですよね。

立花 そう。3弦を外した5弦スタイルで、音を「DADBB」にするチューニングなんです。リッキーが教えてくれたんだけれど、あれはリッキーのものという遠慮があって僕は使ってなかったんです。でも、せっかくリッキーが教えてくれたのに今それを弾けるのは僕しかいないし、もっと使ったほうがいいかなと思って始めたのがLow Powersです。そのあとのTHE CHILL(2007年結成)も変則チューニングで弾いてます。

高木 プラスチックスのときはレギュラーチューニングだったんですか?

立花 うん。でも、レギュラーチューニングで上手い人は腐るほどいるし、僕が弾いても全然上手くないというか(笑)。

高木 いやいや、ハジメさん上手いよ(笑)。

立花ハジメ

――1月のクアトロで改めて聴いて、ソリッドなギターの音がかなりかっこいいなと思いました。

立花 普通の6弦で出す音と、「DADBB」で出す音は全然違うんです。3弦を無くすと、「DAD」の低い音と「BB」の高い音の差がはっきり出るんです。あの音を発明したリッキーはほんとに天才ですよ。

――では、2000年代以降の活動についても聞かせてもらえますか。

高木 リリースの数は多くないけど、2000年代に入ってからもハジメさんはずっと活動してたんです。『The End』(2002年)ってアルバムを出したり、あと『Monaco』(2013年)は変わった形態のコンセプチャルなアルバムでしたね。

立花 『Monaco』の頃は、もう普通のCDを出しても売れない時代になっちゃってたんで、だったらどんな形態で出すのがいいのかな?って考えたときに、思いついたのが樹脂でできた変な形のUSBメモリをプラケースに入れるというものだったんです。

高木完

――CDって概念を超えたところでの、音楽アルバムの新しい形を提示したわけですね。

高木 そうでしたね。あとハジメさんは今も、いろんな人の客演をしたり、ライブもずっとやってるんです。

立花 うん。THE CHILL(2007年)ってバンドを始めたり、Low Powersを再開(2018年)したり、いろいろやらせてもらってます。

――約50年の立花さんのキャリアを振り返らせてもらいましたが、斬新な音楽を発明し続けてきたアーティストという印象を受けました。ご自身の想像力の源になるもので一番大きいものは何だと思いますか?

立花 もちろん面白いと思うデザインとか音楽から影響も受けますけど、やっぱり友だちですね。友だちから受ける影響は何より大事というか、一番の刺激になります。

高木 ハジメさんは、受けた影響をちゃんと自分のものに昇華して作品として残して、しかもまだまだ元気にやり続けてるってほんとすごいなと思います。しかも、今回のベスト盤を聴いただけでもわかるけど、どれも全然違うじゃないですか。ひとりのアーティストが作ったとは思えない(笑)。そこが面白いですよね。

――まだまだ元気な立花さんですが、この先どんな活動をしていきたいと考えていますか。

立花 この先は、新しい曲を作れたら作りたいなとは思ってます。梅田と渋谷で披露したギターで弾くファンキーでニューウェイヴな新曲があってそれを形にしたいですし、でもまずはスノボーですかね(笑)。

高木 とにかく山で滑りたいと(笑)。でも、ハジメさんはどんなものを作っても、本人はひねるつもりはなくても普通にツイストされてたものをクリエイトするんです。そうしたハジメさんの作品をこれからも見たいし、まだまだパワフルにやっていただければなと思ってます。

1月のライブも大成功でよかった。元気いっぱいの立花ハジメを見られてみんな幸せって感じでしたよ。客席もステージ上もみんな笑顔でニコニコだったもん。

立花 そう? それならよかった(笑)。まあ、そんな感じでこれからもぼちぼちやっていきます。

●立花ハジメ

1951年生まれ 東京都出身◯音楽家、グラフィックデザイナー。1976年、中西俊夫、佐藤チカらとプラスチックスを結成。1979年にイギリスのインディーズレーベル、ラフトレード・レコードからシングル「Copy/Robot」を発表。1980年にアルバム「WELCOME PLASTICS」で日本デビュー。82年に『H』でソロデビューを果たし、以降もさまざまなバンドやユニットで活動する。グラフィックデザイナーとして、1991年にADC賞最高賞を受賞。マルチな活躍を続けている。

●高木完

1961年生まれ 神奈川県出身◯FLESHや東京ブラボーなどのバンドでの活動を経て、1984年にDJ活動を開始。1985年、藤原ヒロシとタイニー・パンクスを結成。1988年に日本初のクラブミュージックレーベル・MAJOR FORCEを設立。1990年代以降はソロとして活動。NIGOと音楽レーベル・APESOUNDSを立ち上げ、「UNDERCOVER」をはじめさまざまなカルチャーシーンとコラボレーションをしている。

【完全生産限定盤】

2CD+17㎝シングルサイズ紙ジャケット

\6600(税込)

【通常版】

2CD

\4400(税込)

■YENレーベル時代の名盤『H』『Hm』を砂原良徳のリマスターでLP/CD再発! 4月16日発売

取材・文/土屋恵介 撮影/押尾健太郎

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。