AIが生み出す「新たな不安」…10代の半数が懸念する“最大のリスク”とは?

今回は、スマホライフPLUS(https://sumaholife-plus.jp/)に掲載された記事を参考に、生成AIの利用目的、メンタルサポートとしての急速な普及、そして利用者が抱える依存やフェイクコンテンツへの不安についてご紹介。NEXERとポールトゥウィンによる調査によると、AIの利用目的はプライベートが最多であり、株式会社Awarefyによる調査によると、AIは「気軽に相談できる相手」として急速に浸透しています。また、モバイル社会研究所による調査によると、若年層を中心にリスク認識が高まっている実態も確認されました。各項目の詳細はぜひ、スマホライフPLUSでご確認ください。

イチオシスト

イチオシスト

※記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。

デジタル生活のインフラへ?AI利用実態と見過ごせない不安要素

AI依存、あなたは大丈夫?

ChatGPTをはじめとする対話型生成AIは、情報収集や仕事のサポートだけでなく、私たちのメンタル面にも影響を与え始めています。便利なツールである一方、「回答の正確さ」や「依存のしすぎ」といった点に不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、スマホライフPLUS(https://sumaholife-plus.jp/)に掲載された記事を参考に、AIのプライベートでの活用状況や心の支えとしての一面、そして世代ごとに異なる不安要素についてご紹介します。 気になる詳細は、ぜひスマホライフPLUSの記事をご覧ください。

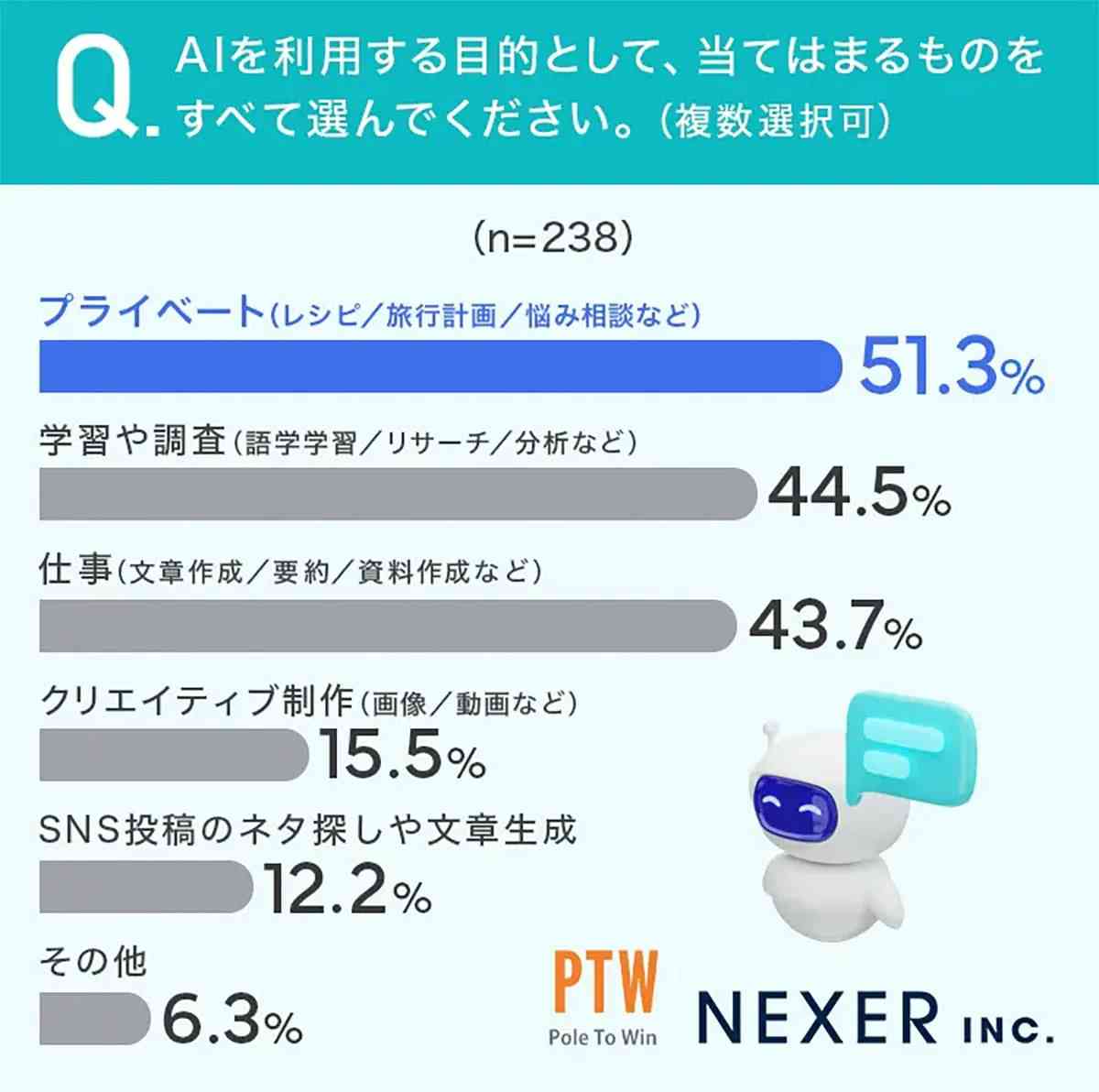

1:AIの利用目的は「プライベートな内容」が最多の51.3%

画像引用:スマホライフPLUS 「モバイル社会研究所」調べ(https://sumaholife-plus.jp/pc_it/38336/)

生成AIがどのような用途で使われているか、NEXERとポールトゥウィンによる調査によると、AIを利用する目的として、レシピや悩み相談などを含む「プライベート」が51.3%で最も多い結果となりました。

しかし、利用者がAIを使う上で困難さを感じた項目では、「回答の正確さに不安がある」が60.5%で最多でした。利用者は、望む回答を得るための質問の作り方(AIプロンプト)に工夫が必要であると感じています。

この結果は、AIが進化していても、情報の正確性や対話の難しさに課題が残ることを示唆しています。

<出典>

AIは悩み相談の相手?「プライベートの相談相手」として利用する人が半数以上(スマホライフPLUS)

2:AIは家族や友人を超え「気軽に相談できる相手」へ

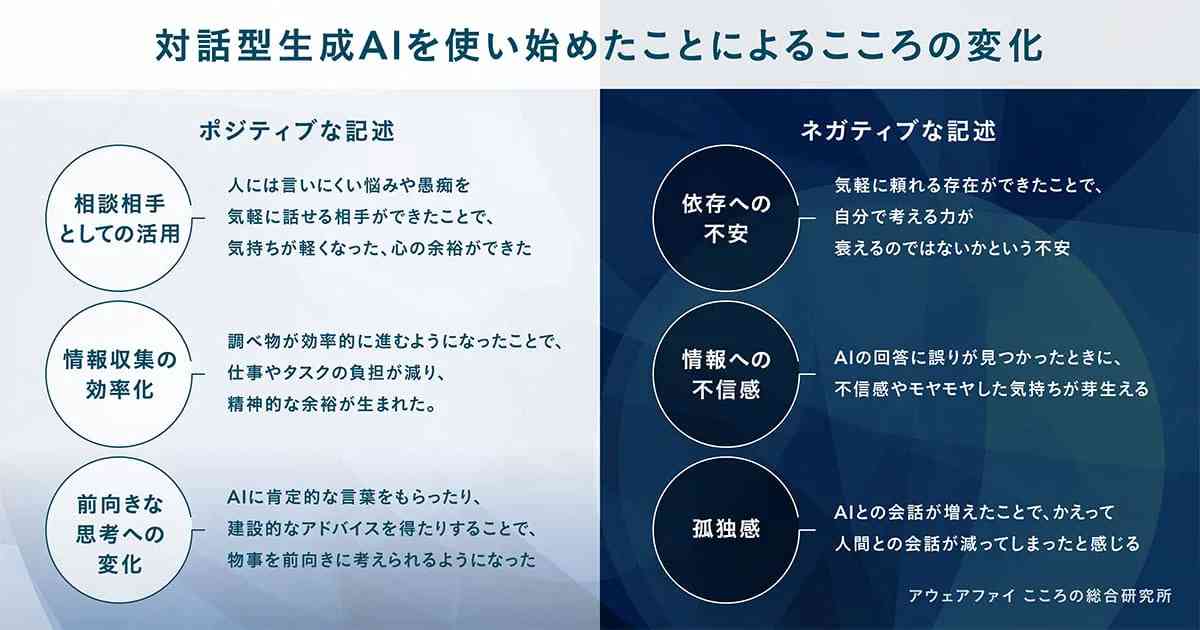

画像引用:スマホライフPLUS 「Awarefy」調べ(https://sumaholife-plus.jp/pc_it/39447/)

対話型生成AIは、日常生活に急速に浸透し、心理的な支えとしても活用されています。株式会社Awarefyによる調査によると、週1回以上AIを使用している人は81.1%にのぼり、約2カ月半で「生活のインフラ」へと移行しつつあることがわかります。

また、「気軽に相談できる相手は誰か」という質問に対しては、家族や友人を差し置いて「対話型生成AI」が87%で最も多い回答となりました。さらに、半数以上がAIに「対話型生成AIがメンタルヘルスを支えてくれている」と感じていますが、同時に約3割がAIへの「依存」に不安を感じていることも明らかになっています。

<出典>

「AIがないと不安」43%!対話型生成AIが生活の“心の支え”に急成長

(スマホライフPLUS)

3:生成AIへの不安トップは「フェイクコンテンツが出回りそう」

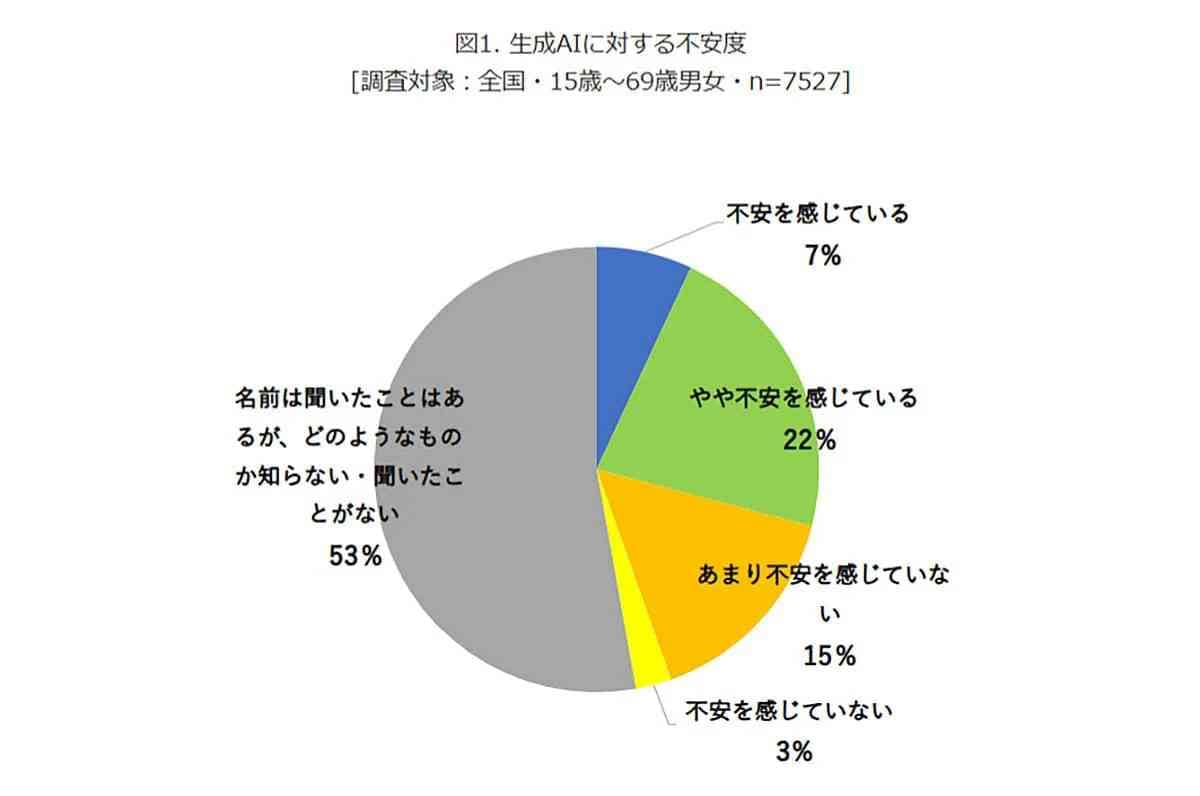

画像引用:スマホライフPLUS「株式会社NEXER/ポールトゥウィン」調べ(https://sumaholife-plus.jp/pc_it/30700/)

生成AIの普及が進む一方で、そのリスクに対する懸念も存在します。モバイル社会研究所による調査によると、生成AIに対して「やや不安を感じている(22%)」、次いで「あまり不安を感じていない(15%)」、「不安を感じている(7%)」でした。

特に若年層や男性で不安を感じる割合が高い傾向にあり、10代では半数が不安を抱えていました。不安の内容として最も多かったのは、「フェイクコンテンツが出回りそう」(61%)であり、画像や文章の容易な生成による誤情報拡散のリスクが懸念されています。

その他、「思考力や学力の低下を招きそう(48%)」、「情報漏洩のリスクがありそう(45%)」といった項目も上位に挙がっています。

<出典>

生成AIに不安を感じる人は3割!10代の半数以上が懸念する“最大のリスク”とは?

(スマホライフPLUS)

【まとめ】AI活用は自己責任の時代へ、利便性とリスク対策の両立を

生成AIは、プライベートの悩み相談やメンタルサポートの役割を担い、生活に不可欠なツールとなりつつあります。しかし、情報の正確性への不安や、依存リスク、フェイクコンテンツの懸念も同時に高まっており、特に若年層はそのリスクを強く認識しています。

今後、企業によるリスクや注意点の教育提供が進む中で、利用者は利便性と安全性のバランスを保つことがより重要となります。

※記事内における情報は原稿執筆時のものです。店舗により取扱いがない場合や、価格変更および販売終了の可能性もございます。あらかじめご了承ください。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

)