【WebMoney一部サービス終了】ウェブマネーは「ゲーム課金」において何が画期的だったのか

イチオシスト

イチオシスト

かつてコンビニのラックで、WebMoney(ウェブマネー)とBitCash(ビットキャッシュ)のプリペイドカードが並んでいるのを見て、「どっちを買えばいいんだ?」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。

しかし、2025年12月23日、そのWebMoneyは運営会社により、競合サービスであるビットキャッシュへ事業承継されることが発表されました。これに伴いWebMoneyの一部サービスは終了します。

ではそもそもWebMoneyは電子マネーとして、何が画期的だったのでしょうか? 今回は、WebMoneyがなぜ「ゲーム用電子マネー」としてこれほどまでに普及し、画期的だったのか。その歴史的意義を振り返ります。

なぜWebMoneyは「画期的」だったのか

WebMoneyがサービスを開始したのは1998年。本格的に普及し始めたのは2000年代初頭です。当時、インターネットで「有料のデジタルコンテンツ(ゲームのアイテムや利用権)」を買うという行為は、現在とは比較にならないほどハードルの高いものでした。そのハードルを劇的に下げ、日本のオンラインゲーム市場を急成長させたのがWebMoneyでした。

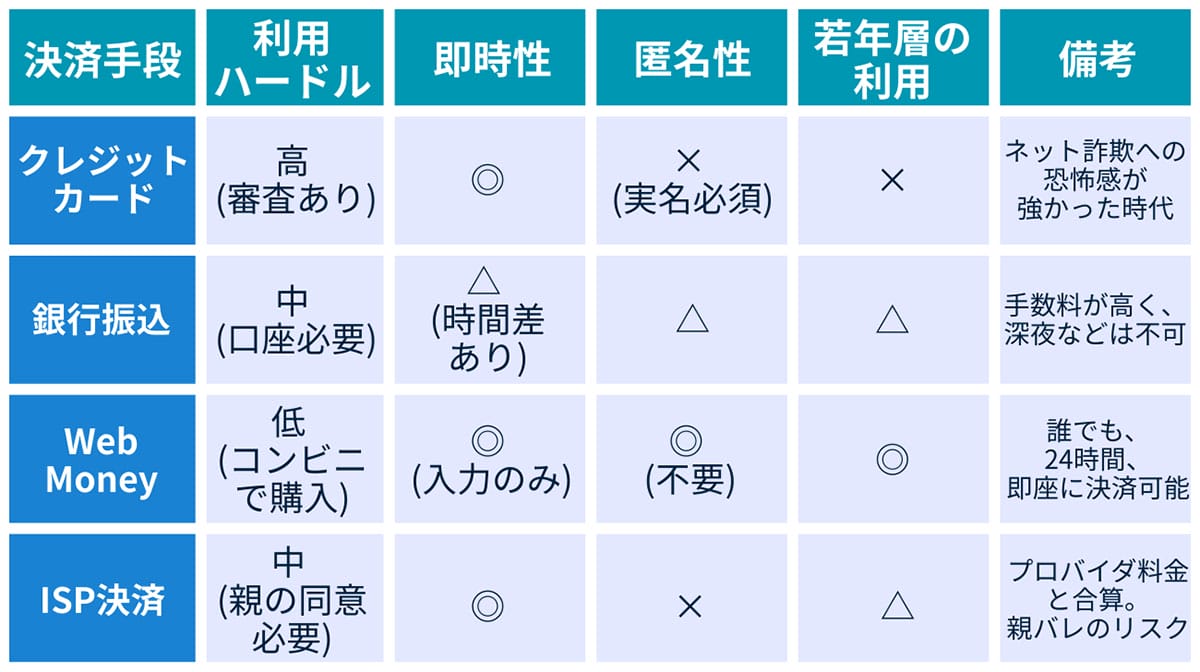

2000年代前半、MMORPG(ラグナロクオンラインなど)やアバターチャット(ハンゲームなど)のメインプレイヤーは、中高生や大学生でした。彼らの多くはクレジットカードを持っておらず、持っていたとしても「ネットにカード番号を入れるなんて怖くてできない」という時代でした。

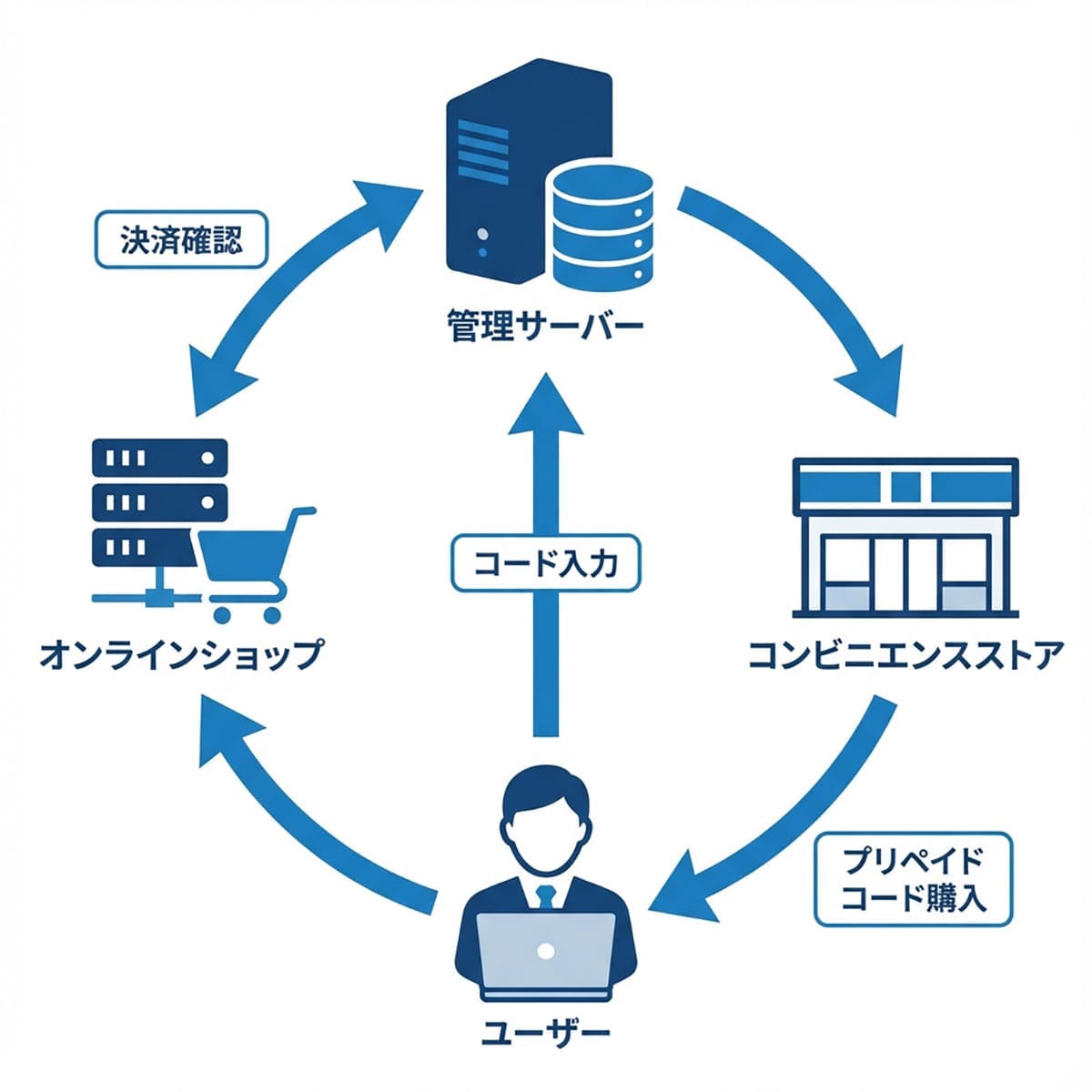

銀行振込は手数料が高く、反映に時間がかかります。しかしWebMoneyは、「コンビニで現金を支払い、プリペイドカード(またはシート)に記載された番号を入力するだけ」で決済が完了しました。

「中高生が現金決済で、リアルタイムにネット決済を行える」という仕組みは、当時としては革命的でした。これこそが日本の基本無料アイテム課金ゲーム(F2P)市場の土台を作ったと言っても過言ではありません。

サーバー管理型電子マネーという仕組みについて

WebMoneyは「サーバー管理型」の電子マネーですが、利用にあたって個人情報の登録が一切不要でした(※初期のプリペイド利用において)。

親にバレずにゲームに課金したい、あるいは怪しいサイトかもしれないから個人情報は出したくない。そんなユーザー心理に対し、「買ってきたプリペイド番号さえ入れればいい」という匿名性は最強の盾でした。

なお「サーバー管理型電子マネー」のもう一つの大手サービスがビットキャッシュです。WebMoneyとビットキャッシュは、共に「16桁のひらがな/英数字」を入力するサーバー管理型電子マネーとして、PCゲーム市場や同人市場でしのぎを削ってきたのです。

「ゲーム向けの電子マネー」のスマホシフト

『ラグナロクオンライン』に代表される2000年代のPCゲーム市場において、サーバー管理型電子マネーは貴重な決済手段でした。

しかし昨今、コンビニの棚を見ればわかりますが、かつてWebMoneyが多くを占めていたスペースは、今や「Apple Gift Card」と「Google Play ギフトカード」が圧倒的な面積を占めています。スマホアプリの課金は、Apple(App Store)やGoogle(Google Play)の決済システムを通すことが原則であるためです(※注)

「ゲーム課金」の王道が、WebMoneyからプラットフォーム公式のギフトカードへ移ってしまったのです。

(※注:ただし、2025年12月に施行されたスマートフォンソフトウェア競争促進法により、状況に変化が生じています。同法は開発者に外部決済の導入を促し、AppleやGoogleの決済手数料を最大30%から15~20%へ引き下げました。)

総じて「WebMoneyを買うために、深夜のコンビニに走る」、そんな体験は、今の10代には通じないかもしれません。スマホで指紋認証ひとつで課金できる時代において、WebMoneyの手順は確かに煩雑です。とはいえ日本のオンラインゲーム文化を「決済」という裏側から支え、育ててくれたのがWebMoneyであり、今回の事業承継先となるビットキャッシュであることは、疑いようもありません。

※サムネイル画像は(Image:「WebMoney」公式サイトより引用)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。