デビュー1年目のダウンタウンの漫才を生で見た"お笑い生き字引き"・柳田光司が語る「ダウンタウンは何がすごいのか」<前編>

イチオシスト

イチオシスト

2025年11月1日、「DOWNTOWN+」がスタートする。松本人志が1年10ヵ月ぶりに復帰を果たすことで、再びダウンタウンに注目が集まっている今、改めて知りたいのは、なぜ彼らはこれほどまでに人々を惹きつけ続けるのか、だ。

ダウンタウンという存在は何がすごいのかを、熱狂から一歩引いて冷静に見つめ直したい。

そこで、オール巨人師匠から"お笑い生き字引き"の称号を授与された放送作家・ディレクター、柳田光司氏に直撃。

1982年4月4日のNSC(吉本総合芸能学院)開校とともに始まったふたりのキャリアから、「松本人志」「浜田雅功」「ダウンタウン」のすべてを整理。後世に残すべき"記録"としてまとめていく。

* * *

国宝級! ダウンタウンの初漫才音源を発見!――養成所時代のダウンタウンについて教えてください。

柳田 記念すべき初舞台はいつなのか? 実はここは不確かなんです。定説では1982年8月1~5日の「なんば花月」での5分出番なのですが......。

ふたりが初めてレギュラーを勝ち取ったラジオ番組の初回に、こんなやり取りが残されています。

松本「ちょうど俺らが高校を出るときに吉本NSC総合芸能学院――」

浜田「そや、一期生の募集や」

松本「浜田が誘うて来たんや。一緒にやろうて。ふたりで入った。ほんなら入ってすぐに漫才やってくれ言われたんや。(オール)阪神・巨人さんが特別講師で来て(来られるので)そこで漫才やってくれってな。漫才のマの字もやったことないがな」

浜田「そうそう」

松本「とりあえずふたりで漫才合わせてやな、そこでポーンとやったわけや。もうそのときから、おもろかったもん」

(『おっと!モモンガ(ラジオ大阪)』1985年10月11日OA)

吉本総合芸能学院(以下、NSC)が開校されたのが1982年4月4日。で、オール巨人・阪神さん(当時コンビ結成8年目)が特別講師としてやって来たのが4月8日。

NSCが開校してわずか5日目に、NSCの稽古場で「松本・浜田」の漫才が産声をあげます。実はそのテープが残っているんです。

――そんな音源が、まさか現存しているとは思いませんでした。

柳田 ですよね。詳しい入手ルートはともかく、82年4月8日の音源でほぼ間違いないでしょうね。

出囃子が鳴りセンターマイクまで小走りで行く靴音からハッキリと録音されています。その第一声が、とにかく初々しい声なんです。

「松本です」「浜田です」「よろしくお願いします!」と挨拶した直後、スッと本題に入ります。

「あのな、最近な、新聞とかテレビ見ててもな、中学生のクソガキがな......校内暴力とか家庭内暴力で親とか殴っとるやつおるやろ。あんなもんアホやで......」

コンビのしゃべりをリードしながら、一人称でボケていくのが松本さん。「紳助・竜介」の影響を色濃く残しながらも、独特の雰囲気を醸し出しています。

――その頃の浜田さんの立ち位置ってどんな感じだったんですか?

柳田 ふたりのパワーバランスが50:50になるのは東京進出あたりからだと記憶しています。

養成所時代は終始、世間に対して怒っている相方に対し、浜田さんが(ツッコミではなく)"なだめ役"という感じ。

柔らかい兵庫県の方言「〇〇しとう」「〇〇やっとぉ」を発する18歳でした。

ネタの中盤で、浜田さんが(ゴレンジャーの)ネタを飛ばす箇所があるんです。

そのときの、松本さんがさらりと「忘れとうな。ゴレンジャー」と助け船を出すと、浜田さんが何事もなかったようにネタに戻って立て直す。

わずか2~3秒のやり取りですが、昨日今日の関係性じゃないというのが声から伝わります。

――松本さんのひとりしゃべりを極力邪魔しないよう、ずいぶん気を使っておられる雰囲気ですね。

柳田 おっしゃる通りだと思います。いまさらですが、相思相愛のコンビですね。

浜田さんは、心底、松本人志の面白さにホレ込んでいる。一方の松本さんも、最後の最後は相方の審判に身をゆだねます。

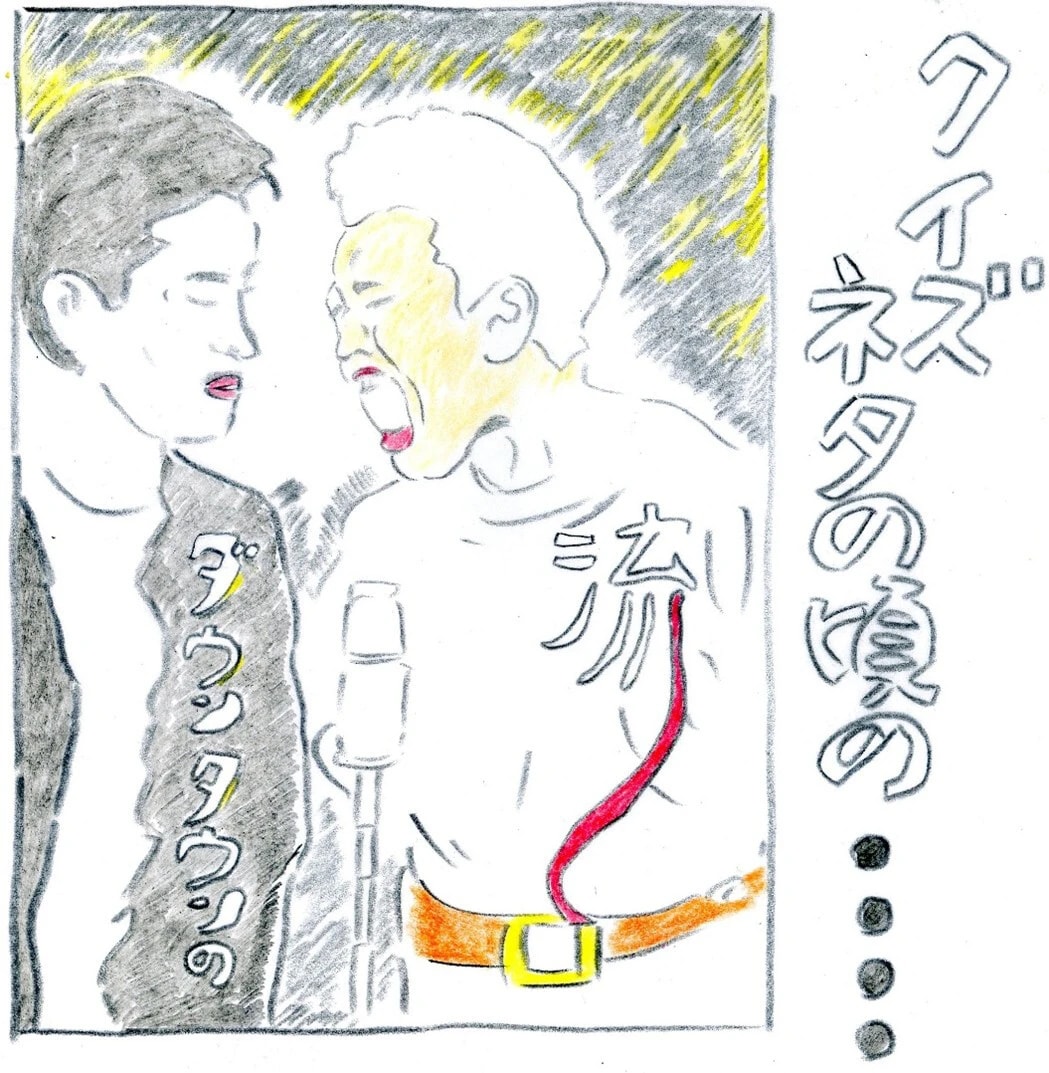

「ダウンタウン漫才」の黄金比率。立ち位置のシルエットの美しさは「クイズねた」が圧倒的。縁起でもないことをあえて言わせていただくと、遺影として飾りたいぐらいです。

イラスト/柳田光司

――肝心のネタは?

柳田 ネタといっても、養成所に入って5日目ですから、もちろん未熟です。

のちに、ダウンタウンの代名詞となる独特の間(ま)、松本さんがニコリともせず、会話の間で笑わせる話術は未完成なんです。

漫才の主語は「俺」と「おまえ」。地元のやんちゃが集う尼崎工業高校を卒業した松本さんと、三重県の隔離された全寮制の高校から無事に生還(卒業)した浜田さんが奏でるネタの切り口は、圧倒的に"男子校的"で"生意気で"すべての語尾が強すぎる"尼崎北口の立ち話"なんです。

でも、どこからとなくふたりの無邪気さが声から伝わってきます。

それ以上に、評価すべきことは、養成所に入って5日目の少年が「10分強のしゃべくり漫才」をやり切ること。

しかも、一定のリズムをキープしながら、一度も変な間を開けることなく最後のオチまでトップスピードのままゴールテープを切るんだから驚きです。

4分漫才の『M-1グランプリ』は100m走の競技漫才。持久力とスピードの両方を必要とする6分漫才の『THE SECOND』は400m走だとよく例えられますが、「松本・浜田」の漫才は100mダッシュを休みなく10本くりかえしているようなものなんです。

――100mダッシュを休みなく10本、ですか。

柳田 まず、注目すべき点はネタの配分、つまり時間の使い方です。

18歳の松本少年は、養成所に入る前から相当な量の演芸を見聞し蓄積されてきたのでしょう。

お世辞ではなくプレーヤー(漫才師)である前に、私たちと同じ娯楽を愛するオーディエンス(観客)でもあった。

与えられたネタ時間10分を、11ブロック(の小ネタ)に分割(ひとつの掛け合いは、平均54秒)。ネタの中身よりも、尺(時間)に固執してきた痕跡があります。

ちょうどこの2年後、東京ではジャドーズからの流れでウッチャンナンチャンがショートコントという手法でブレイクすることになるのですが、ダウンタウンは「松本・浜田」の頃から、10秒単位で次々とネタを変えていく先駆けでした。

――「11のブロック」と「時間配分」とは?

柳田 養成所に入って4日目にやった漫才を11のブロックにわけると、以下のようになります。

(1)あいさつ~松本直伝「わら人形の使い方」

(2)松本の恐怖体験談「浜田の実家で金縛り」

(3)松本の恐怖体験談2「あるとき、肩を叩かれたら......」

(4)松本考案新しい遊び「鬼ごっこ」

(5)松本考案新しい遊び2「椅子取りゲーム」

(6)「おまえ(松本)はとにかく性格が暗い」

(7)「おまえ(松本)に女の子を紹介したときも......」

(8)「俺(浜田)が所属する暴走族のリーダーは⁉」

(9)松本考案「新しい刺青」

(10)松本考案「暴走族に向かない体質」

(11)「カモシカのような脚」で〆

以下は最後のパート、「カモシカのような脚」のやり取りの書き起こしです。

浜田「俺は、どこへ行くにも歩いて行くねん。健康にもええし」

松本「その割には、なんか貧弱な足しとんなぁ」

浜田「俺の足見いや。この足な、みんな、カモシカのような脚と呼んどんねん」

松本「カモシカのような足。コレよう言うんです。テレビなんか見っとったらね、アナウンサーがマラソン大会なんで『カモシカのような脚ですね!』とか言うてるでしょ」

浜田「そうそう、よう言うてるやん」

松本「アレ、みんな間違い。確かに言わんとしている事はわかる。足をカモシカに例えるのもようわかる」

浜田「ほな、どない言うたらええねん?」

松本「それを言うんやったらな、『カモシカの足のような脚』と言わなあかん」

浜田「ええ⁉ ......どういうこと?」

松本「カモシカの足と言うたら、人間の足にカモシカの頭があって、尻尾があって、足全部がカモシカになるってことやん」

浜田「もうええわ」

(『マンスリーよしもと』1982年8月号 今宮戎新人漫才コンクール、松本・浜田が大賞受賞より)

松本さんが心の師とあおぐ島田紳助が初めて「松本・浜田」の漫才を観たのは、1982年7月25日の深夜3時。

このわずか7時間前(7月24日午後8時)、明石家さんまとオール巨人も「松本・浜田」の1分ネタ「カモシカのような脚」で、彼らの才能を見抜いたという。

この『オールナイトデスマッチ演芸大会』なる超クローズドなイベントを仕掛けたのが、後に"3人目のダウンタウン"と呼ばれる大﨑洋さんです。

――ふたりの天賦の才に、さんまさんやオール巨人さんは気づいていたんですね。

柳田 はい。ちなみにふたりの初タイトルは、コンビ結成わずか3ヵ月ほどで奪取した「今宮こどもえびす新人漫才コンクール」の「福笑い大賞」。

このとき、「松本・浜田」を最も評価したのは、エンタツ・アチャコの時代から上方漫才を見届けてきた喜劇作家・香川登志夫(晩年は、登志緒に改名)さんでした。

特に、〆ネタにかけられた「カモシカの脚のような脚」の45秒の掛け合いを絶賛。

幼少期から戦前の演芸を直に見聞きしてきた御大の漫才評は、常に辛辣で、的を射たものでした。芸人の目利きに関しては、ほかの漫才作家やお笑い評論家と比べ"格"が違いました。

『M-1グランプリ』夜明け前、「西高東低」の時代――たった5日で10分間の漫才ネタを作り、ネタを合わせるなんて、かなり大変ですよね。

柳田 おそらく原稿用紙にネタを書かずに、噺家さんのように師匠から弟子へ、松本さんから浜田さんへ、ネタの概略を口伝していたのでしょうね。

でも、これだけ聞けば「さすが天才! 松本人志」となるのですが......厳密に言えば違います。

舞台でネタをかける数時間前に、新しいブロックの概要(おおまかな設計図のようなもの)を伝えた直後、立ち稽古を繰り返して成立させる「浜田さんとの相性」をもっと評価すべきですね。

松本人志と浜田雅功、ふたりそろってダウンタウンなんです。

――ナイツ塙宣之さんが「関西人の日常会話=漫才。サッカーで言えば関西は南米。大阪はブラジル」と話していました。

柳田 同感です。塙さんがおっしゃる通り『M-1グランプリ』は大阪に本社がある吉本興業が自社のタレントを売り出すために作られた年に1度の見本市です。これについては皆さん異論はないと思います。

でも、もうひとつ元も子もないことを言えば......「漫才」という言葉自体も、吉本の造語なんです。

1932年10月、吉本興業にヘッドハンティングされた橋本鐵彦さんが吉本に所属していたエンタツ・アチャコを売り出すために作った新しい芸の呼び名なんです。

......話を戻します。

ダウンタウンが新人の頃(1980年代)、漫才はまだまだ地域性が色濃く残るものでした。

『M-1』の初代(2001年)王者・中川家と2代目(2002年)チャンプに輝いたますだおかだの増田さんは、同じ学区の同じ中学校(大阪の下町・守口市)でした。

当時を知る私の肌感で言えば、『M-1』でブラックマヨネーズが優勝した2005年、翌年の覇者・チュートリアルの"京都勢黄金期"までは「西高東低」だった気がします。

――ダウンタウンのふたりが育った「尼崎」も似たような庶民的な土地柄なんでしょうね。

柳田 おっしゃる通りです。尼崎は兵庫県に位置する市ですが、大阪市と同じ市外局番「06」が割り当てられた特殊なエリアです。

松ちゃん浜ちゃんが育ったJR尼崎駅北口にある潮江(しおえ)エリア。民家と町工場が立ち並ぶごちゃ混ぜの下町。

塗装業の長男・浜ちゃん(妹1人)と3人兄弟(兄・姉)の末っ子として育った松ちゃんが仲良くなったのは中学2年(1977年)のとき。

ふたりが通っていた潮小学校の横にある潮江公園は悪ガキが集う"野外のたまり場"でした。

時代も地域も皆、横並びで貧しい家庭環境。遊ぶお金もなく、空腹を満たすのは駅前北口にあったラーメン屋(通称)「007」の具ナシの素ラーメン。

週末や夏休みになれば、夜な夜な朝日が昇るまで尼のごんたくれ(悪ガキ)たちが駄弁(だべ)る姿が目撃されています。

何万年も昔からある元手なしの安上がりな娯楽「しゃべって笑わせ」「自分も笑って、また笑わせて......」という無限ループ。

養成所に入った4日目から、10分漫才をおこなう素養、コンビ仲はすでにできあがっていたのでしょうね。

(中編に続く)

■柳田光司(やなぎだ・こうじ)

1968年生まれ。放送作家。ディレクター。オール巨人師匠から、香川登志夫先生以来の逸材「お笑い生き字引き」の称号を授与される。初めてダウンタウンの漫才を観たのは、1983年7月23日(京都花月昼席・夜席)。2度目は翌日24日。3度目は30日。

語り・画/柳田光司

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。