サラリーマンの給料が上がらない"真犯人"はアイツだった?

企業が儲かってないから、生産性が低いから......こんな理由は全部ウソ!

日経平均株価は連日過去最高値を更新し続けているのに、実質賃金は7ヵ月連続のマイナスと、待てど暮らせど上がらない!

「その本当の原因が誤解されている」と警鐘を鳴らすのが、経済学者の脇田成(しげる)氏だ。賃金論にはびこるデマを両断してもらうとともに、真の原因、そして政府がすべきことを聞いた!

■日本経済の最大の故障箇所――単刀直入に伺います。なぜわれわれの生活はちっとも楽にならないんでしょうか?

脇田成(以下、脇田) 物価変動を加味した賃金である「実質賃金」の上昇率は、この7月で7ヵ月連続のマイナスとなり、2022年以来の減少傾向が続いています。

それにはふたつの理由があって、ひとつ目が円安。石油や天然ガスなどのエネルギーや食料、そしてアップルやグーグル、アマゾンといった米巨大IT企業のサービスなどはどれもドル建てがベースですから、円安になればなるほど円建ての価格は高くなります。これらが生活コスト全般の上昇を招いています。

――日銀がいつまでも金融緩和を続けている限り、円安は止まらないですよね?

脇田 おっしゃるとおりです。そしてもうひとつが、日本の企業がムダにお金を抱え込んでいること。ここが最大の問題です。

家計・企業・政府という3つの部門がお金を介して、モノやサービスをやりとりするのが国の経済です。ここで、企業部門が家計に分配するお金が少ないせいで、家計が潤わない。

だから人々は節約を強いられて、ずっと生活が良くならないと感じているし、お金が循環しないから景気も良くならない。するとますます企業はお金を使わなくなり、政府だけが躍起になり穴埋めにお金を使ってきたので、国債残高がGDPの2倍を超えて積み上がってしまいました。

結局のところ、潤っているのは企業だけ。この、企業から家計への「経済循環の目詰まり」が、日本経済の最大の故障箇所なんです。

2013年に日銀総裁に就任し、大規模な金融緩和を始めた黒田東彦(はるひこ)氏。現在の長期的な円安傾向を招いた張本人でもある

――あれ。でも日本のGDPはこの前ドイツに抜かれて4位に転落したし、景気もあまり良くないですよね。企業も別に潤ってないんじゃないんですか?

脇田 いえ、日本の企業、特に大企業は利益が上昇してきました。日本企業の稼ぐ力は、欧米諸国に比べても遜色ありません。

実際に、目下絶好調の米国と比べても、この30年ほどの労働生産性(労働者がどれだけ効率的に儲けを生み出しているかを測定する指標)の上昇率は、おおむねトントンです。

――「日本の企業や労働者は先進国の中でも生産性が低い」という識者の解説をたびたび聞きましたが......。

脇田 いや、それは真っ赤なウソです。

――そうなの!?

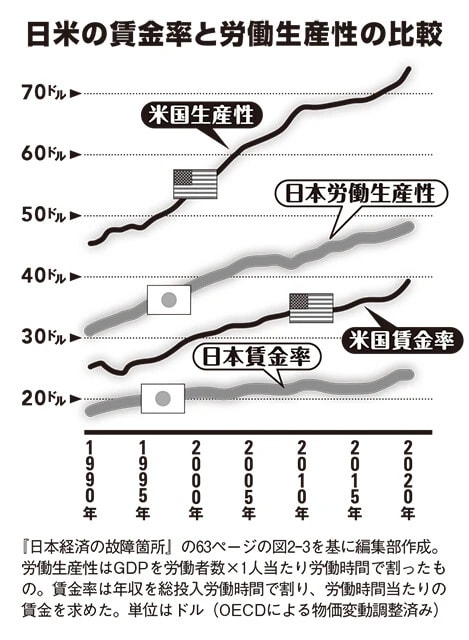

脇田 はい。米国と日本の労働生産性、および賃金率(被雇用者の総賃金を総労働時間で割った、時給に近い意味合いの数値)を描いたグラフをご覧ください。

――ホントだ。1990年から2020年までの30年間で、日米とも労働生産性は55~60%程度上昇し、伸び率は大差ないですね。

脇田 ええ。しかし賃金率は、米国が生産性にほぼ比例して約60%の伸びを見せたのに対して、日本は30%程度しか上がらなかった。この、生産性上昇と賃金率上昇の差こそが、「経済循環の目詰まり」の大きさを表しています。

経済学では「生産性が上がらないと賃金も上がらない」というのが定説で、日本の賃金停滞はこの典型例といわれていました。ところがそれは大間違いで、日本の労働者の賃金上昇は、生産性の伸びよりもはるかに低く抑えられていた。

つまり、米国に比べて日本の労働者は、不当に貧しさを押しつけられていたんです。

■〝真犯人〟は企業!......なのか?――つまり、悪いのは企業だってことですね。

脇田 残念ながら、この話は企業の経営者が搾取している悪者だと言い切れるほどシンプルな構図ではないんですよ。

――あ、そうなんですか?

脇田 「合成の誤謬」という言葉をご存じですか? みんなが合理的に行動した挙句、経済全体で見ると悪い結果がもたらされてしまうことです。この場合でいうと、日本企業の経営者には、賃金抑制に走る妥当な理由がありました。

――というと?

脇田 平成バブル崩壊のダメージによって、1998年に大規模な金融危機が起こりました。以来、銀行は融資の返済を厳しく迫るとともに、新たな貸し出しを絞り、利益を不良債権処理に充てました。その結果、一般企業は銀行からお金を借りて資金繰りをするのが難しくなります。

不景気の中、借り入れに頼れなくなった経営者は、雇用を守るために賃金の伸びを抑え込んだのです。この後、10年後にやって来たリーマン・ショックに続く怒涛の不景気が、日本企業のため込みにさらに拍車をかけました。

経団連の加盟企業には賃上げのペースはそこそこに、株主には高配当をアピールする東証プライム上場企業も多い。写真は筒井義信会長

――確かに、賃金を上げないことが合理的な采配になっちゃいますね。

脇田 アベノミクスで本格的に経済復興の機運が生まれたのが2013年。つまり、家計は10年以上も我慢を強いられてきたので、もう賃金が伸びるなんて想像することも、要求することもできなくなってしまったんですよね。

――企業も労働者も、おのおのの合理性に従って行動した結果、膠着状態に陥ったわけですね。

脇田 はい。ただ、だからといって仕方なかったで済ませていいとは思いません。経済には、企業とは異なる立ち位置で、全体を見渡せるプレイヤーがいます。

その筆頭が政府や財界ですが、それ以外にもマスコミや経済界なども、問題提起や調整ができたかもしれない。だって、経済循環の目詰まりを認識していた人は昔からいたんですから。

――そうなんですか!?

脇田 2003年くらいから、企業が貯蓄し出したことを指摘したエコノミストはいました。このあたりから企業は内部留保を積み上げ、設備投資や賃金上昇にお金を使わなくなったわけです。

つまり、みんなうすうすわかってはいたんだけれども、途中から言わなくなった。家電や自動車メーカーはメディアの大スポンサーですから、忖度して企業のため込みを指摘できなかったのでしょう。先ほどお話しした、生産性と賃金の差についても同じことです。

こうして、企業と家計以外のプレイヤーが問題提起や適切な対処を怠り、財政支出の乱発や金融緩和という、経済循環の目詰まり解消に効果のない、間違った対策を延々と続けてしまった。だから、指導層が良くなかったとは言えるでしょうね。

最低賃金を過去最高水準で引き上げた石破茂首相。賃上げ政策に積極的な姿勢を示したが、道半ばで辞任を表明した

――ただ、賃上げについては第2次安倍政権以降、政府は割と力を入れていた印象があります。

脇田 そのへんの努力は評価できます。あと、NISAなど株式投資の奨励はとてもいいと思います。その理由をご説明しますね。

近年では、米巨大IT企業の存在感が増しています。IT企業は利益をひたすら吸い上げるけれども、雇用を生み出す力があまりに弱い。

だからIT企業の株価はやたら上がるけれども、ヒトやモノが動く地場の経済は活力を奪われてしまいます。そこで、やられっぱなしにならないために、株式投資が必要なんです。

――株式投資の利益で、伸び悩む賃金の補填をするというイメージでしょうか。

脇田 ええ。日本の上場企業を見ても、賃金を上げてこなかった代わりに、株主への配当は一直線に増加させています。つまり現実に、抑制されてきた賃金の一部が株主に配られているのは確かなことです。米巨大IT企業の天下がいつまで続くかもわからないことには注意してください。

――最後に、政府は今後どのような経済政策を行なう必要があると思いますか?

脇田 賃上げと株式投資促進は引き続き頑張ってもらうとして、円安を修正することが第一です。日本銀行が金融緩和を手じまいして円高に誘導できれば、日本経済全体のコスト削減につながります。

あとは株式の配当を家計に還元する策として、日銀が保有している日本株ETF(上場投資信託)を安く国民に払い下げたり、ノルウェーのように政府が投資ファンドを運用して、利益を国民に配ってもいいでしょう。

みんながみんな、株を買って儲けるというのは現実的には難しいので、これくらいはやってほしい。そうすれば消費も盛り上がって、一石何鳥かになるのではないでしょうか。

『日本経済の故障箇所』脇田成(日本評論社)2420円(税込)日本経済が陥る長期的な停滞を実証的に解き明かし、打開策を模索する一冊。硬派な内容ながら、2024年の発売以来、版を重ねている

取材・文/日野秀規 写真/時事通信社

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。