つくばエクスプレス【駅ぶら】013 南千住駅 その2 小塚原刑場跡 首切地蔵

※2025年6月撮影

トップ画像は、南千住駅、JR常磐線高架の西側を歩き始めました。

都道に突き当たります。葵の御紋の白い建物は、浄土宗の回向院。江戸幕府から土地を下賜されたので葵の紋が金色に輝いています。

※情報源は後述します

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

回向院は、小塚原刑場に寛永7年(1667年)本所回向院の別院として牢死者、刑死者などを供養するために開創されました。(荒川区のサイトも参照しています)

都道を左折。回向院の前を通ってJR常磐線、東京メトロ日比谷線の方に歩きます。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

JR常磐線の下をくぐり、東京メトロ日比谷線高架の手前に延命寺があります。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

延命寺は、元は回向院の敷地でしたが、明治時代に鉄道(今くぐってきた常磐線)敷設で分断されました。そのため新たに創建された寺です。

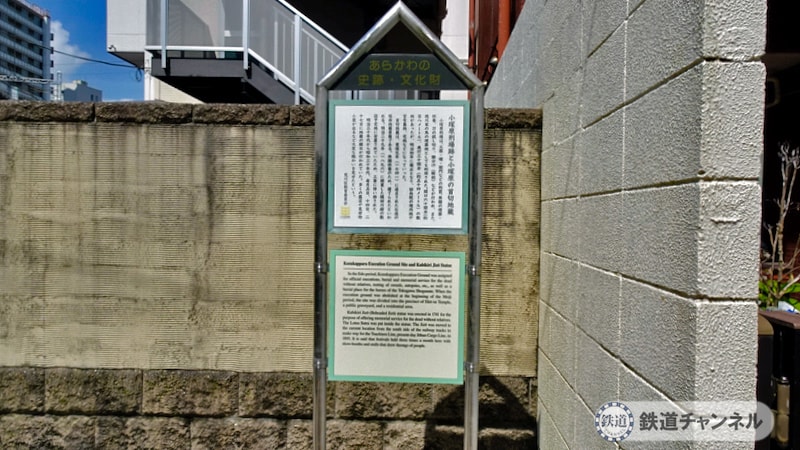

あらかわの史跡・文化財のパネルがあります。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

内容は以下です。

「小塚原刑場跡と小塚原の首切地蔵

小塚原刑場は、火罪・磔・獄門などの刑罰、無縁の埋葬・供養、刀の試し切り、腑分け(解剖)などが行われ、また、徳川家の馬の埋葬地としても利用された。間口六十間余(約108メートル)、奥行三十間余(約54メートル)の敷地があったが、明治初年に廃止となり、回向院の境内地や官有墓地、宅地などになっていった。

首切地蔵は、寛保元年(1741)に造立された石造の延命地蔵菩薩である。無縁供養のため、建てられたといわれる。明治29年(1896)に開業した隅田川線の敷設予定地に安置されていたため、工事に伴い移された。

明治30年代から昭和30年代、毎月5日、14日、27日に地蔵の縁日が行われていた。多くの露店や見世物小屋が出るなど大変な賑わいを見せたという。 荒川区教育委員会」

用語を説明します。

火罪は、衆人公開での火あぶり、焚刑(ふんけい)。磔(はりつけ)は罪人を柱などに縛り付け槍などで突き殺す刑罰。これも公開でした。磔刑(たっけい)とも言います。獄門(ごくもん)は、斬首した首を晒した刑罰。いわゆる晒し首。

江戸時代の重い刑罰は、主に「見せしめ」。つまり犯罪抑止の役割が大きかった事が分かります。

しかし、この地に埋葬された死者が、実に20万人と言われているのです。

小塚原刑場は、約1800坪。サッカーフィールド(約2100坪)よりも狭い土地に20万人が埋葬?

想像を絶します。

以下余談です。高校の日本史の教科書を思い出して下さい。

我々庶民が墓を持つ様になったのは江戸時代と言われていますが、墓石、墓標を持っていたのは、極めて限られた豊かな家だけでした。

ほとんどの庶民は、墓石も墓標も無い、例えば、京都の有名な葬送地「鳥辺野」で行われていた風葬、鳥葬などと同様に、ただ死者を自然に還すだけの場所が墓地だったのです。当時は、土葬。

庶民が現在の様な墓を持つ様になったのは昭和になってからと言われています。

そもそも江戸時代に、幕府がキリスト教を禁止する目的で導入したのが寺請け制度(=檀家制度)でした。

全ての民が寺の檀家(=宗門人別改帳で管理されます)であること、つまり「切支丹で無いこと」を証明するための制度でした。

それを明治維新政府は、180度転換しようとしましたが、檀家制度はしぶとく現代にまで生き残っています。

実は、筆者の実家近くに多磨墓地があります。好みの散歩コースでした。

それで墓標に大正以前の期日がほとんど無いのを不思議に思い、学生時代にかなり真剣に調べました。その時の記憶で書いています。

庶民の墓って、歴史がすごく浅いんです。

まぁ、明治時代まで庶民には苗字も無かったのです。(笑)

閑話休題。

延命寺境内にお邪魔します。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

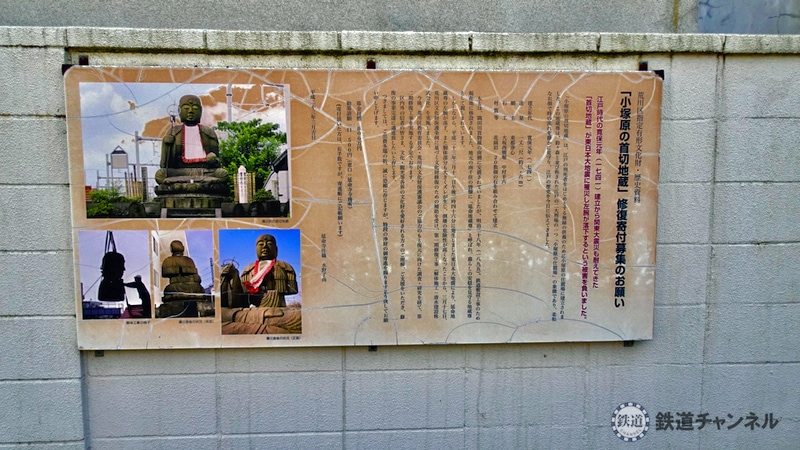

大きな地蔵菩薩が首切地蔵。1741年に造られた花崗岩27箇の寄せ石造りです。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

関東大震災にも耐えた「小塚原の首切地蔵」が東日本大震災で「左腕が落下という被害を受けた」という修復寄附募集のパネルがありました。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

延命寺さんに撮影とコラムへの写真掲載許可をいただきに行った際に、この様な冊子が置いてあったので頂戴してきました。ここまで小塚原刑場などに関する記述は、この冊子を参照しています。内容がとても充実しているので一読の価値があります。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

延命寺さんを後に、隅田川貨物ターミナルへの貨物線を跨線橋で越えます。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

これが跨線橋から見下ろした貨物ターミナル。広さに吃驚。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

西側、常磐線に繋がっています。

東京メトロ日比谷線の高架、メトロの車両が通過しました。この後、線路の左側の道を歩いてゆきます。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

地上に下りました。左に都営バス南千住自動車営業所があります。都バスが見えますね。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

来し方をふり返ります。渡ってきた跨線橋が見えます。

※2025年6月撮影

※2025年6月撮影

長くなるので、次回に続けます。

(写真・文/住田至朗)

※駅構内などはつくばエクスプレス(首都圏新都市鉄道株式会社)の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者・関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます。

※参照資料

首都圏新都市鉄道株式会社 会社要覧2024

るるぶ情報板関東31 つくばエクスプレス JTBパブリシング 2025年5月1日

つくばエクスプレス沿線アルバム 生田誠 山田亮 アルファベータブックス 2023年8月5日

つくばスタイル No.12 枻出版 2011年4月10日

つくばエクスプレス 最強のまちづくり 塚本一也 創英社 2014年10月23日 他

記事提供元:鉄道チャンネル

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。