Z世代の半数がリテラシー教育を受けても…災害時フェイクニュース被害58%で過去最多

9月1日は「防災の日」。生成AIの急速な普及により、大きく変化している災害時の情報環境について、一度考える必要があるかもしれません。今回は、「災害時の情報リテラシーや生成AI活用への意識に関する調査」をご紹介します。

メディアリテラシー教育に世代間格差が顕著に。フェイクニュース被害は増加傾向に

ミドリ安全株式会社が運営するミドリ安全.comでは、Z世代からシニア世代までの全国の男女1000人を対象に「災害時の情報リテラシーや生成AI活用への意識に関する調査」を実施。

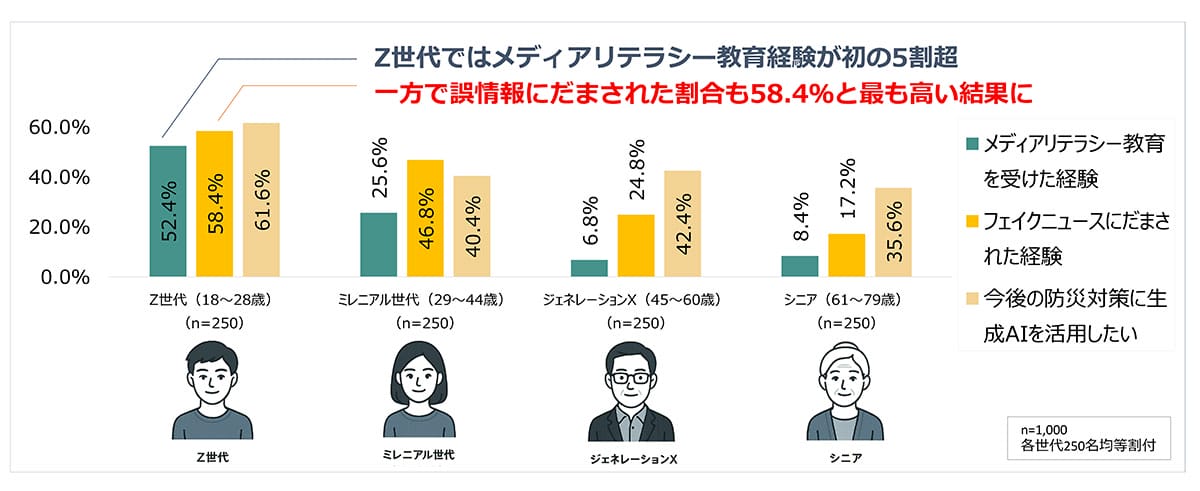

まずはじめに「フェイクニュースの見分け方などのメディアリテラシー教育を受けた経験」を質問すると、Z世代では52.4%と初めて半数を超える結果となりました。一方、ミレニアル世代は25.6%、ジェネレーションXは6.8%、シニア世代は8.4%と、大きな教育格差があることがわかります。

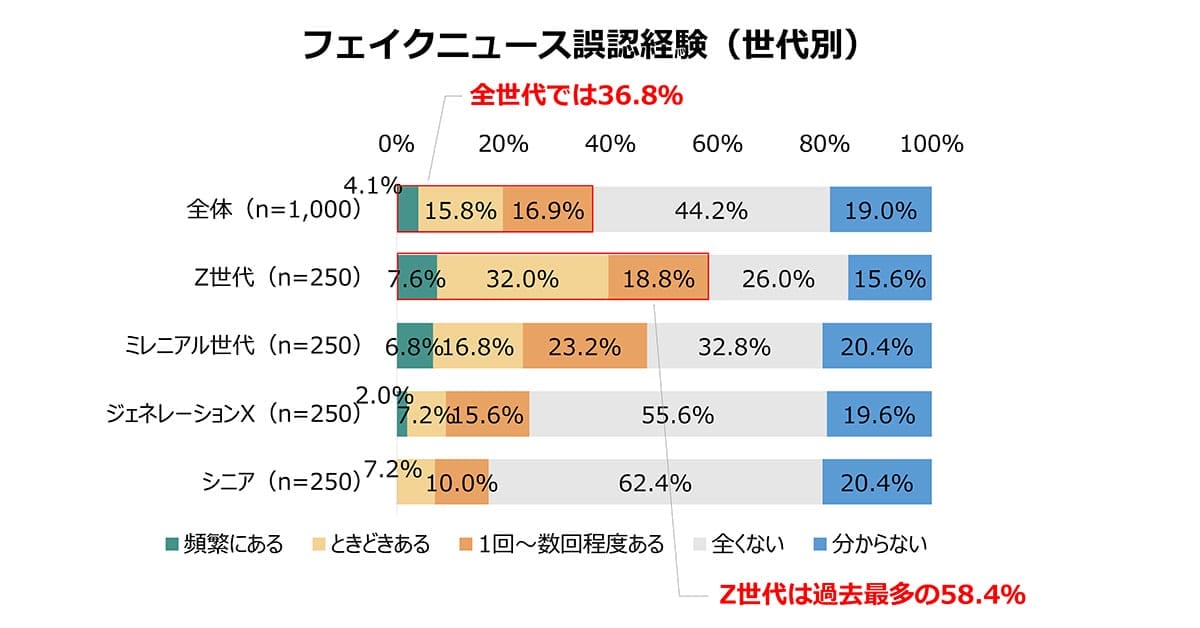

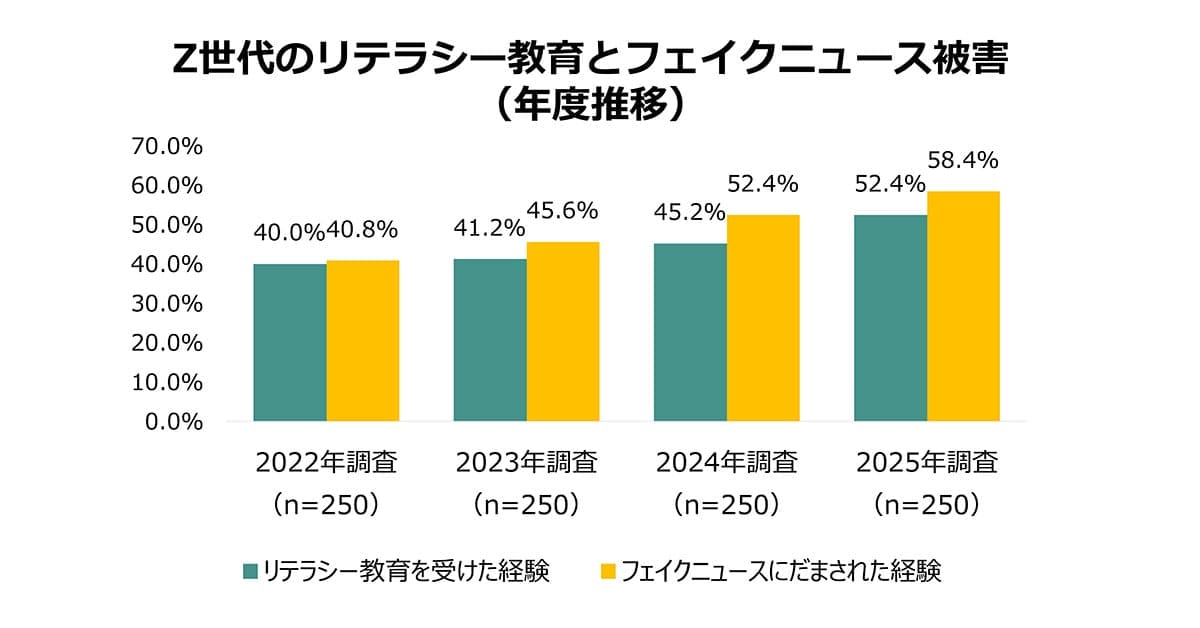

また、「災害時などにフェイクニュースを信じてしまった経験」をたずねると、「頻繁にある」「ときどきある」「1回~数回程度ある」と回答した割合がZ世代で58.4%と過去最多を記録。メディアリテラシー教育を受けるZ世代が多いにもかかわらず、被害が増加しているという矛盾が明らかになりました。

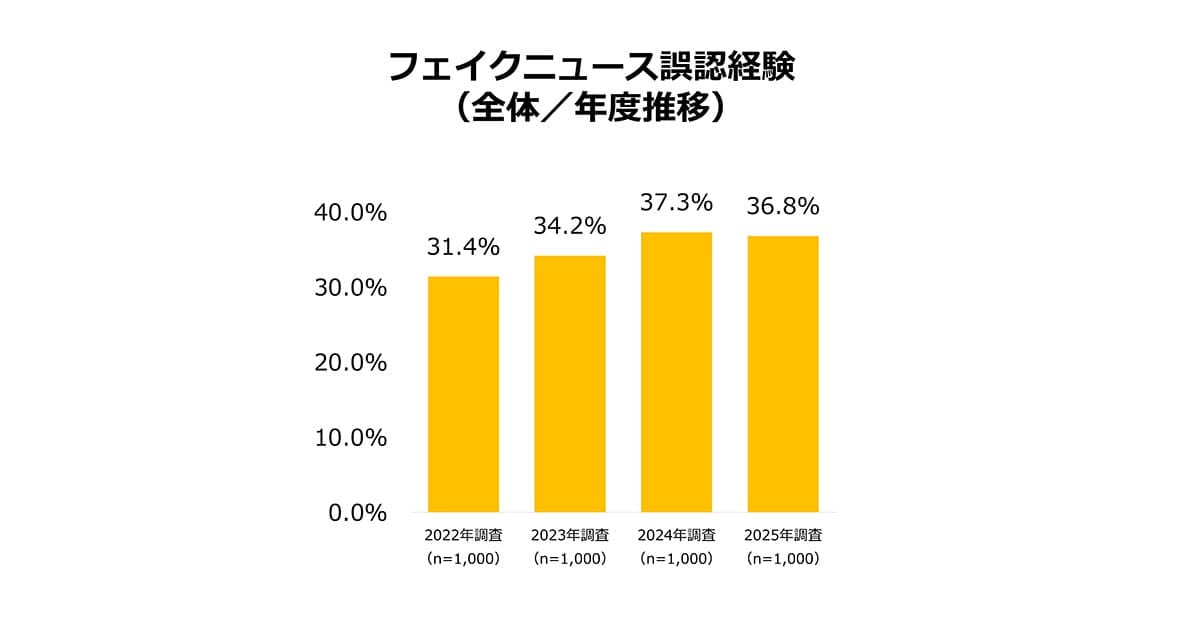

2022年の調査開始以来、フェイクニュースにだまされてしまった経験があると回答した方は増加傾向に。2025年は昨年より下がったものの、Z世代では過去最高を記録するなど、世代別で顕著な傾向が現れる結果となっています。

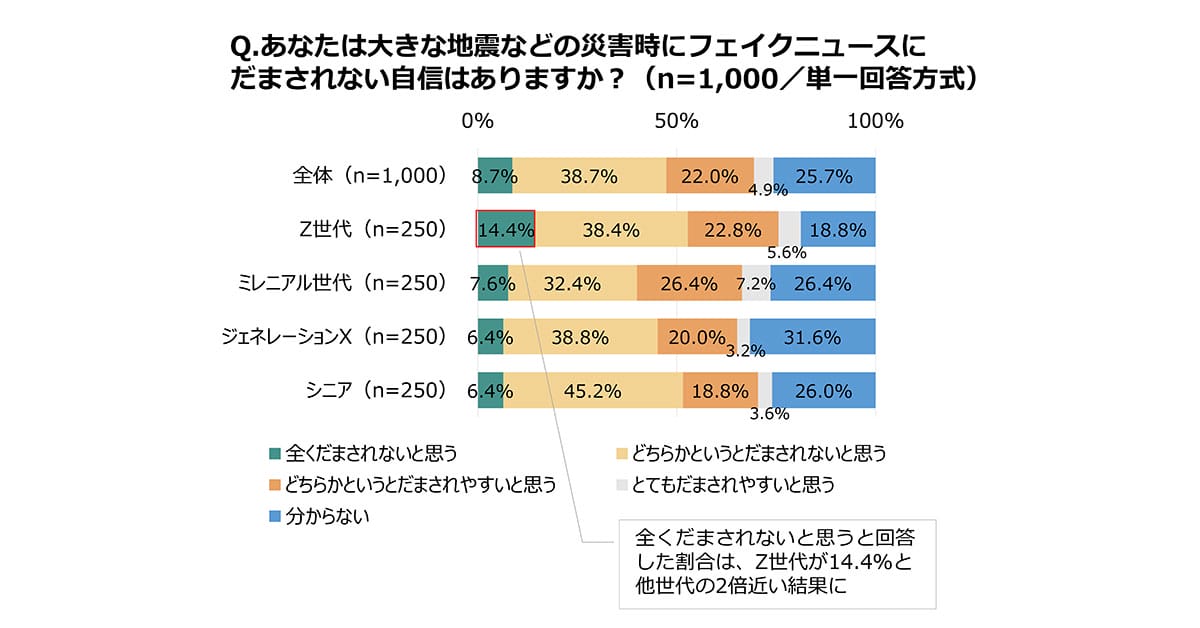

「フェイクニュースにだまされない自信」をたずねると、多くの人が「全くだまされないと思う」(全体8.7%)と「どちらかというとだまされないと思う」(全体38.7%)を合わせると、合計47.4%が自信を持っている一方、「分からない」が25.7%と高い割合を示しました。

特に、フェイクニュースにだまされてしまう人が多かったZ世代では「全くだまされないと思う」が14.4%で、自信過剰の傾向が見られます。

災害時にはどのようなメディアで情報を得る? 生成AIが提供する防災情報への信頼度は?

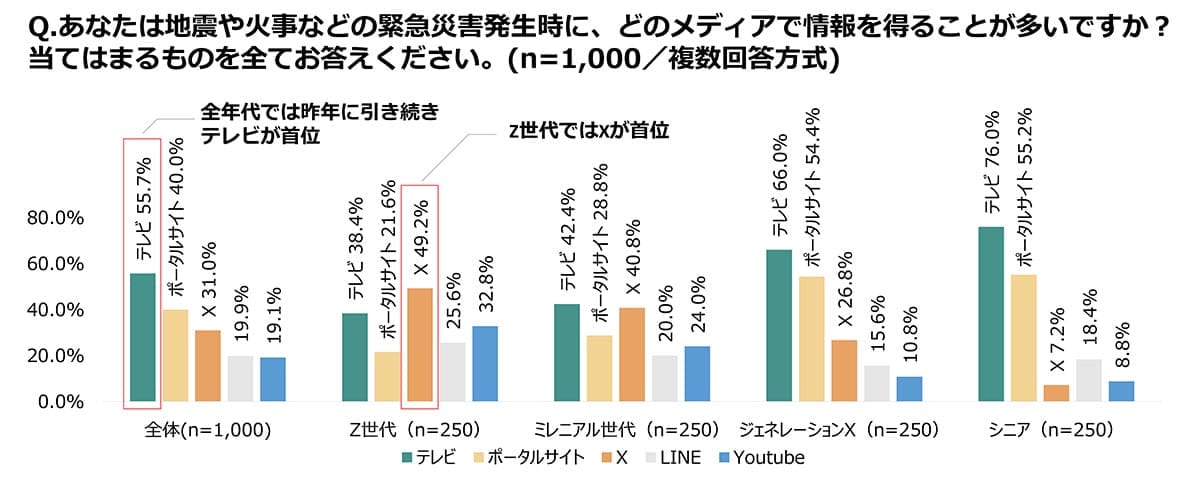

ここからは、地震や火事などの緊急災害発生時にはどのようなメディアで情報を得ているのか見ていきましょう。全世代でもっとも多かったのは「テレビ(55.7%)」で、次いで「ヤフーニュースなどのポータルサイト(40.0%)」「X(旧Twitter)(31.0%)」と続いています。

世代別で見ると、Z世代では「X」が49.2%でトップとなった一方、シニア世代では「X」の利用は7.2%という結果に。世代間でSNS利用に約7倍の差があることが明らかになりました。

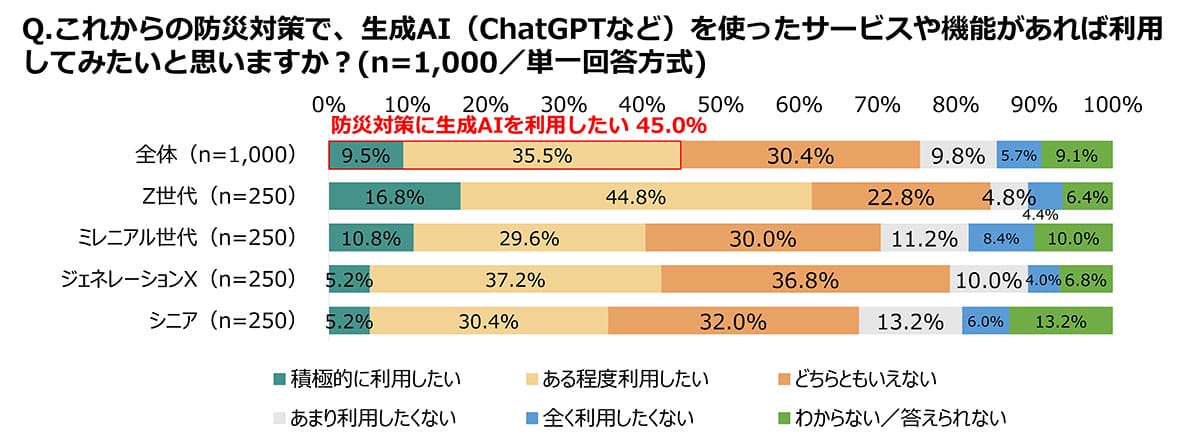

次に、急速に普及している生成AI(ChatGPT、Claude、Geminiなど)を防災対策に使いたいかどうかを質問すると、約半数の45.0%が「利用したい」と回答。世代別でも若い世代ほど「活用したい」と回答した方が多く、Z世代では61.6%、シニア世代でも3人に1人は「利用したい」と考えていることがわかりました。

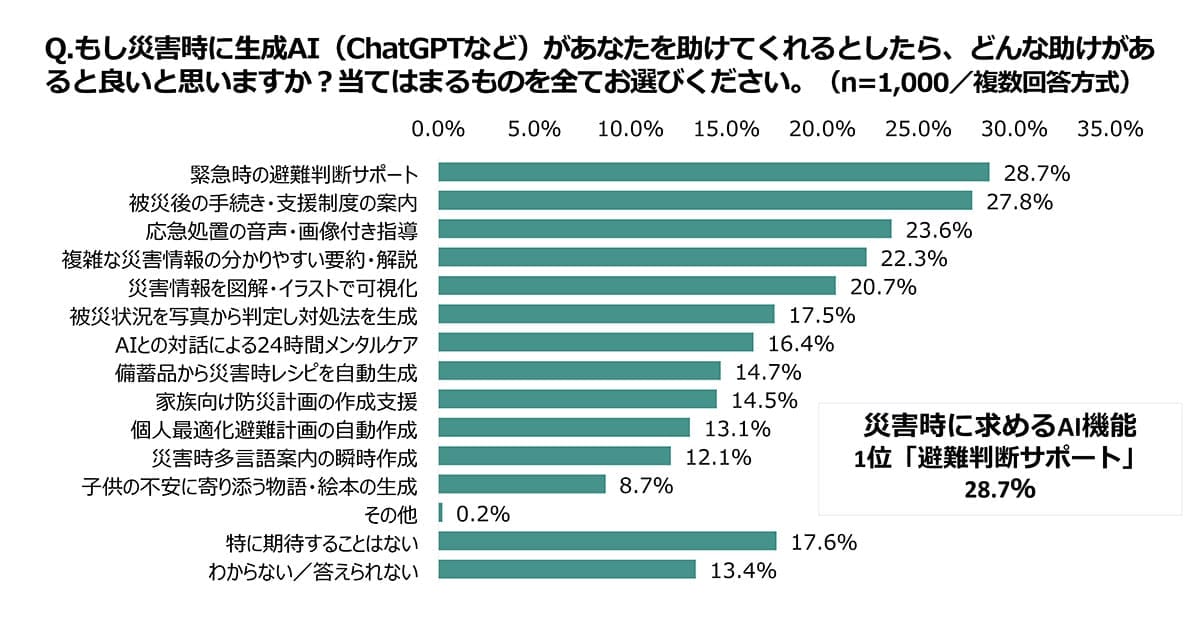

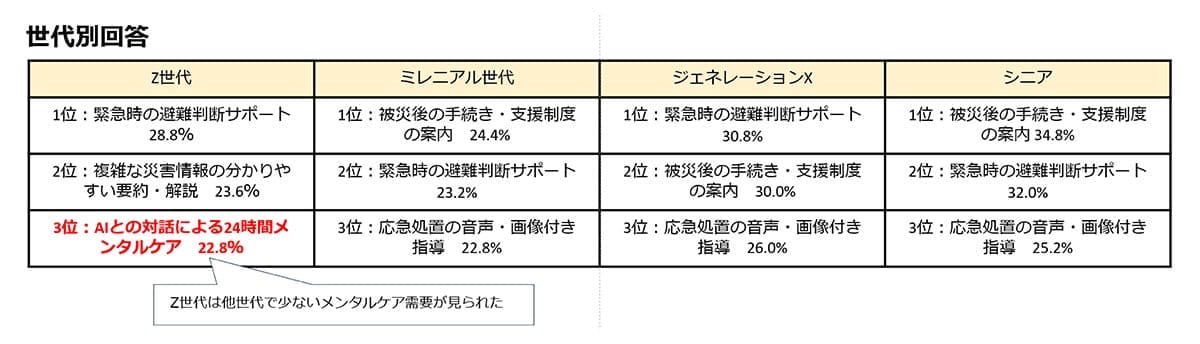

「災害時に生成AIが助けてくれるとしたらどんな助けがあると良いと思うか」とたずねると、全世代で「緊急時の判断サポート」との回答が1位にランクイン。次いで「被災後の手続き・支援制度の案内(27.8%)」、「応急処置の音声・画像付き指導(23.6%)」となっています。

世代別に見ると、高齢世代では「避難所管理」や「経路案内」など実用的機能への期待が高い傾向が見られ、Z世代では「AIとの対話による24時間メンタルケア」とデジタルネイティブ世代ならではの期待が見られました。

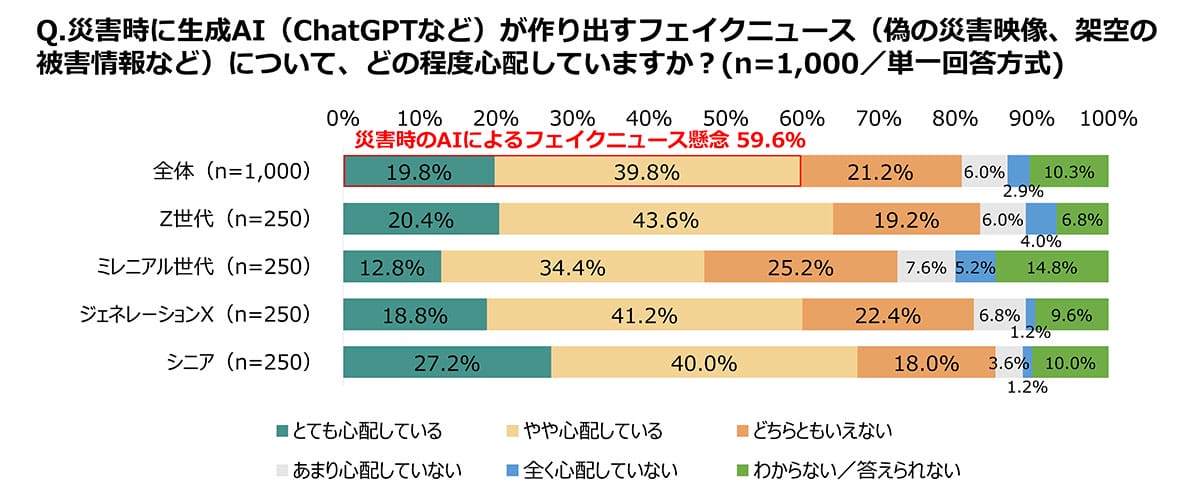

最後に「生成AIが提供する防災情報への信頼度」をたずねると、「とても信頼できる」「ある程度信頼できる」は全体で37.7%にとどまる結果に。一方、生成AIによるフェイクニュース拡散への懸念は59.6%でした。

世代別に見ると、Z世代は信頼度が54.0%ともっとも高い割合を占めましたが、その一方でフェイクニュースへの懸念も64.0%と高い結果になっています。

本調査から、生成AIの普及が防災情報環境に大きな影響を与えていることが分かりました。これまで以上に、情報の真偽を慎重に判断するリテラシーが求められるでしょう。

出典:【ミドリ安全株式会社】

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。