意外と知らない、Appleの独自規格『FireWire』がUSBに負けた理由は何か?

1990年代の中頃、パソコンの裏側は、今では考えられないほど複雑でした。形も規格もバラバラで、何かを接続するたびに、ユーザーは正しいケーブルとポートを探し、時には複雑な設定も求められていました。

その状況を打開するために登場したのが、FireWireとUSBです。FireWireは技術的な理想を追い求めたエリート的な規格、そしてUSBは誰もが使えることを目指した大衆の味方のような規格と言えるでしょう。

この「ポート戦争」が最終的にUSBの勝利に終わったのは、今日のスマホやPCのポートを一目見れば明らかです。しかし、そもそもなぜAppleの独自規格『FireWire』は敗れたのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

Appleの独自規格『FireWire』とは?

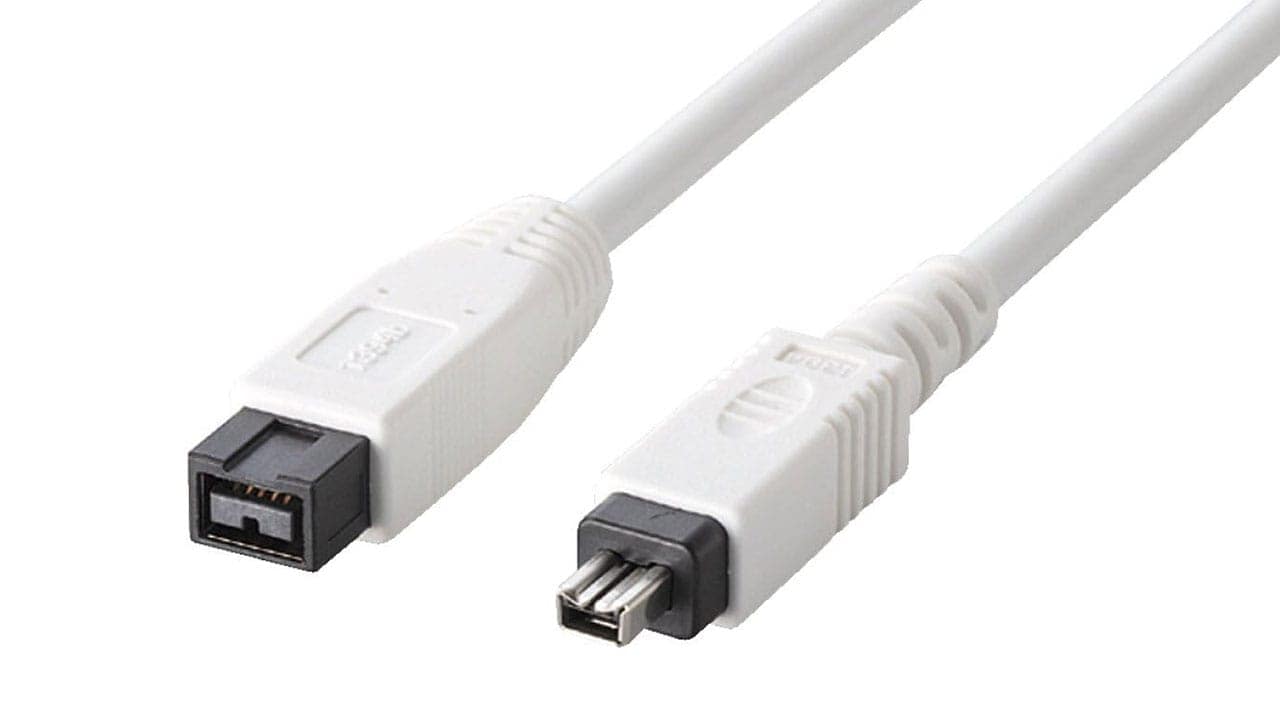

FireWire(正式名称:IEEE 1394)は、Appleが1980年代の終わり頃から開発を始め、1995年に標準化された高速接続規格です。その開発目的は、単にポートを統一するだけではありませんでした。FireWireが目指したのは、当時プロ向けに使われていたSCSI規格を超える、「究極の接続規格」を作ることでした。

FireWireのすごいところは、アイソクロナス転送という仕組みに対応していた点です。これは、ビデオやオーディオのように、データが途切れると困るものを、安定して送受信できる能力のことです。例えば、デジタルビデオカメラから映像を取り込んだり、多くの音を同時に録音・再生したりするクリエイターにとって、この安定性はまさに救世主でした。

さらに、パソコンを介さずに機器同士で直接データをやり取りできるピア・ツー・ピア接続や、複数の機器を数珠つなぎにできるデイジーチェーンにも対応するなど、技術的に非常に洗練されていました。

こうしたFireWireの高度な技術は、開発当初から「低コスト」「シンプルさ」を志向していたUSBにはないものでした。USBはとにかく安価な規格を目指し、広く使われること「だけ」を目指していた規格だったと言えるでしょう。

ソニー『i.LINK』とFireWireの関係性

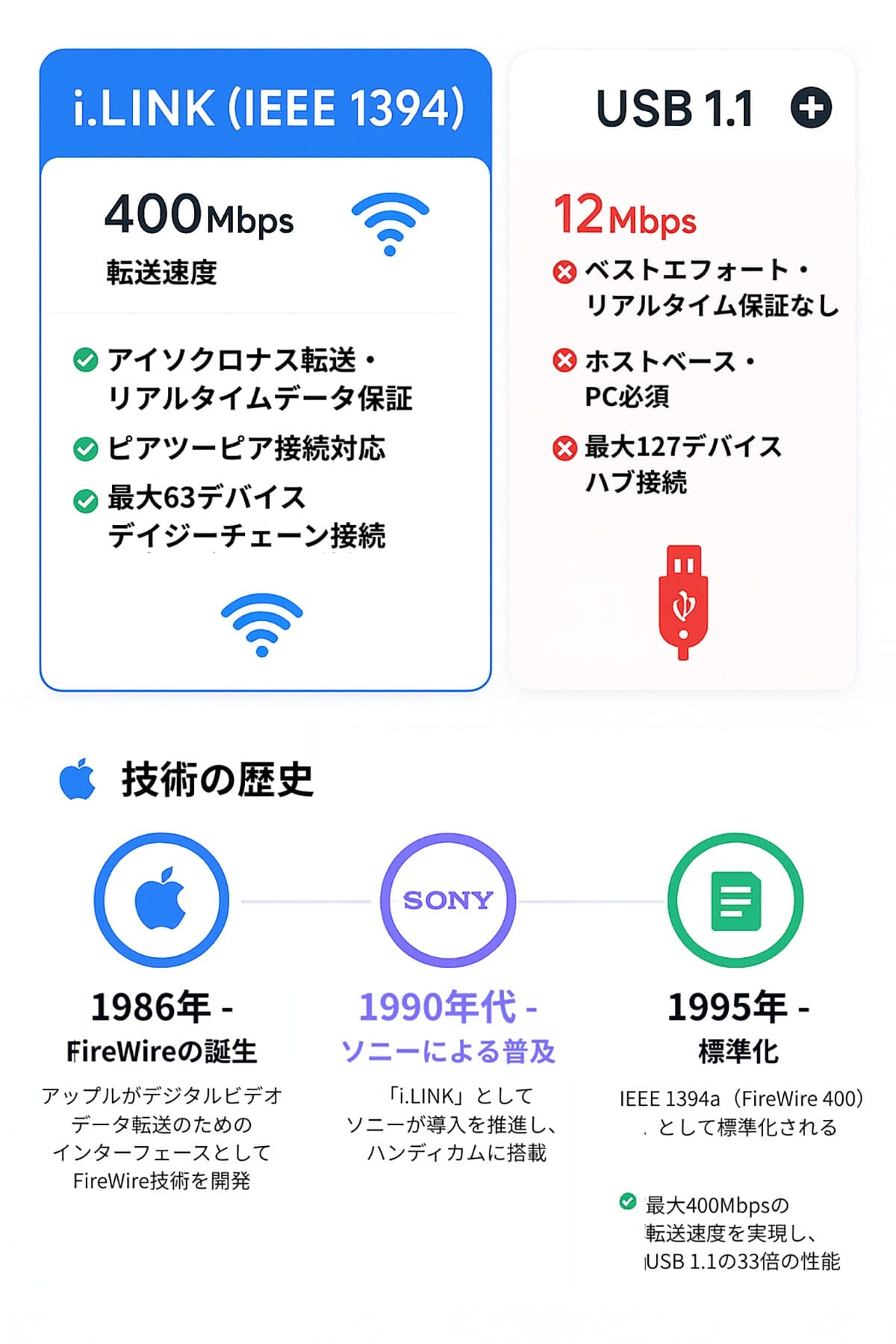

まず、i.LINK(IEEE 1394)は最大転送速度が400Mbpsであり、USB 1.1の12Mbpsに比べて圧倒的に高速です。これにより、大容量のデータやリアルタイム性が要求されるデジタルビデオなどの用途に適しています。

また、i.LINKはアイソクロナス転送(一定の速度で連続的にデータを転送)とリアルタイムデータ保証が可能であり、オーディオ・ビデオ機器での利用に強みがあります。USB 1.1は「ベストエフォート方式」となっており、リアルタイム性の保証がありません。

さらに、i.LINKはピアツーピア接続(機器同士が直接通信できる)に対応し、最大63台までをデイジーチェーン(数珠つなぎ接続)することができます。一方、USB 1.1はホスト(通常はPC)を必須とし、デバイス同士の直接通信はできず、最大127台までハブ接続が必要となります。

歴史的には、1986年にAppleがFireWire技術を開発し、1990年代にソニーが「i.LINK」として普及を推進、1995年にIEEE 1394a(FireWire 400)として標準化されました。i.LINK(IEEE 1394)はUSB 1.1に比べて33倍の転送性能を実現しています。

つまり、i.LINK(IEEE 1394)は高速かつリアルタイム性が高いデータ転送が可能で、ピアツーピア接続やデイジーチェーンといった柔軟なネットワーク構成にも対応していますが、USB 1.1はより汎用的でホスト主体の接続方式に限られる、という点で明確な違いがあります。

Appleの「1ドル」が招いたインテルの離反

技術的に優れていたはずのFireWireが、なぜUSBに敗北への道を歩み始めたのでしょうか。それは後に大きな経営の過ちとして語り草となる、Appleのライセンス戦略の大転換です。

1997年にAppleの暫定CEOに就任(2000年に正式CEO)したスティーブ・ジョブズは、1999年、会社の立て直しに全力を注いでいました。その中で、彼はAppleが持つ優れた技術の価値に目をつけます。

当時、ジョブズはIBMが特許のライセンス料だけで莫大な利益を上げていることを知り、大きな刺激を受けたそうです。そして、Appleは独自規格の『FireWire』を、新たな収益源にすべきだと考えたのです。Appleはごくわずかな料金で提供していたFireWireのライセンスについて、「1ポートあたり1ドル」のライセンス料を課すことを決めます。

これはFireWireを搭載する機器メーカーにとって、決して無視できないコストアップを意味しました。例えば、FireWireポートが二つ付いた外付けハードディスクなら、1台作るごとに2ドルをAppleに支払う必要があります。一つひとつは小さな金額に見えても、何百万台、何千万台と出荷されるパソコンや周辺機器の世界では、このコストはとてつもない金額になります。

この問題を重く見たのが、Intel(インテル)でした。インテルは、自社のチップセットにFireWireを搭載する計画をすべて白紙に戻し、その影響力のすべてを、ライバル規格であるUSBの普及に注ぎ込むことを決めたのです。具体的には、当時開発が進んでいたUSB 2.0を全面的にサポートすることを表明しました。

このインテルの戦略転換は、パソコン市場におけるFireWireにとって、事実上の「終わりの始まり」でした。インテルは、世界中のパソコンのマザーボードに搭載されるチップセットで圧倒的なシェアを握っています。インテルがチップセットでUSBを標準サポートし、FireWireをサポートしないということは、パソコンメーカーにとってUSBを搭載するコストはほぼゼロになる一方、FireWireを搭載するにはわざわざ別の部品を追加しなければならない、ということを意味しました。これにより、FireWireは「標準装備」ではなく「高価なオプション」という立場に追いやられてしまったのです。

インテルの離反とパソコン業界の冷たい反応に、Appleもようやく事の重大さに気づきます。ライセンス料の発表からわずか1カ月後、Appleは方針を転換。ライセンス料を「1システムあたり25セント」へと大幅に値下げし、その収益も特許を持つ他の企業と分け合うという譲歩案を示しました。しかし、時すでに遅し。一度下されたインテルの決断が覆ることはありませんでした。

iPodの接続方式からFireWireが消えた日

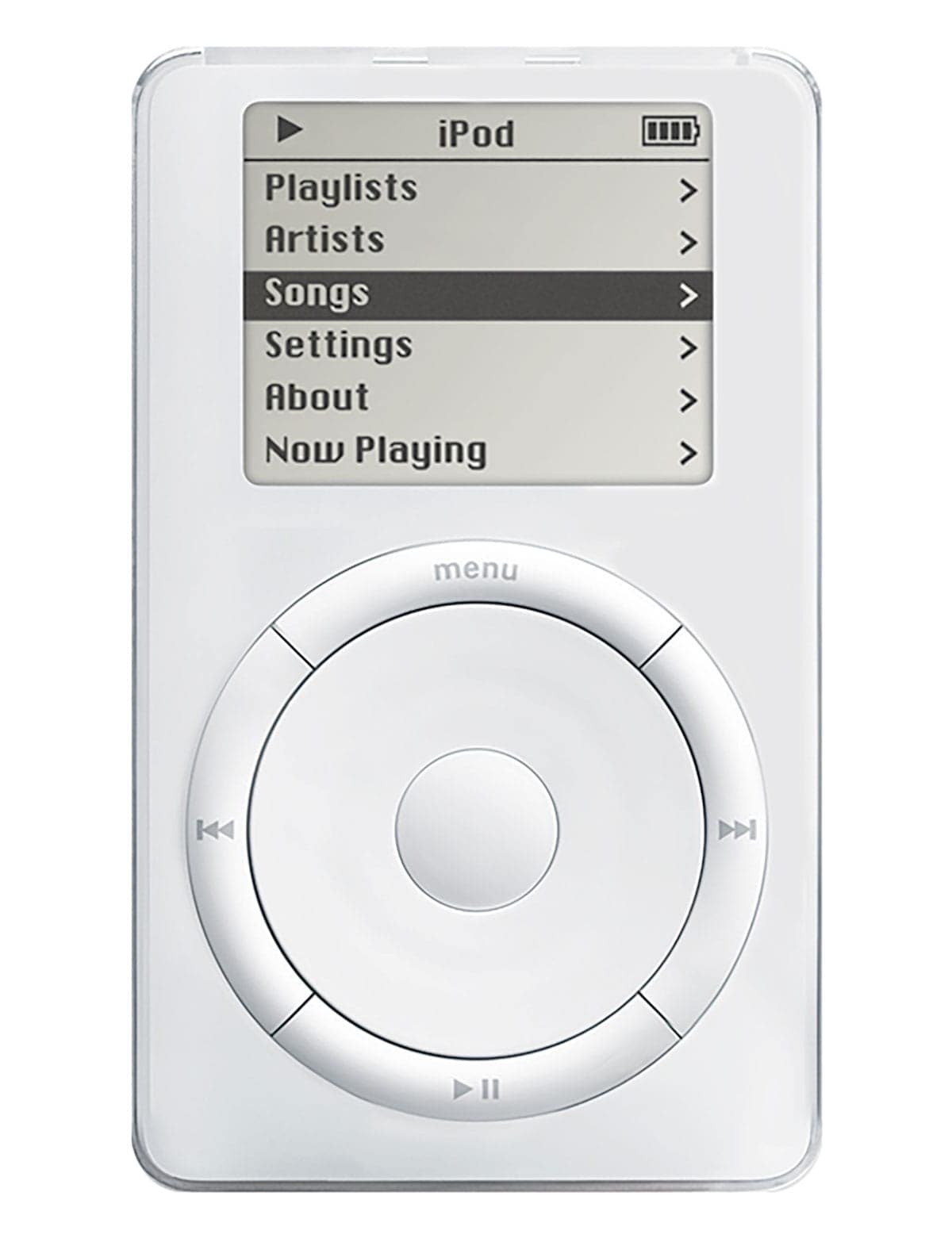

このエコシステムをめぐる戦いの結末を、最も分かりやすく示したのが、ほかでもないApple『iPod』の歴史です。

2001年に登場した初代iPodは、FireWireで接続することが前提でした。当時主流だったUSB 1.1(12Mbps)と比べて、FireWire(400Mbps)の圧倒的な速さは、何百曲もの音楽をあっという間に転送できるという、iPodの革新的な体験を支える重要な技術でした。はじめはMac専用だったiPodにとって、FireWireはその特別なエコシステムを象徴する存在だったのです。

しかし、AppleがiPodをMacユーザーだけのものから、巨大なWindows市場へと広げようと戦略を変えたとき、大きな問題が持ち上がりました。すべてのWindowsパソコンにFireWireポートがあるわけではなかったのです。このままでは、iPodが売れるチャンスを大きく逃してしまいます。

悩んだ末、AppleはiPodにUSB 2.0ポートを追加し、Windowsに対応させるという決断を下しました。これは、FireWireの技術的な優位性よりも、USBが作り上げた巨大なエコシステムの前に、Apple自身が「白旗を上げた」ことを意味する象徴的な出来事でした。

自分たちのエコシステムの壁を自ら壊し、より大きなUSBのエコシステムに参加せざるを得なかったのです。そして2005年、ついにAppleは主力製品であるiPodからFireWireポートを完全になくしてしまいました。FireWireの敗北が決定的となった瞬間でした。

FireWireは単なる失敗規格だったのか?

では、FireWireは単なる「失敗した規格」だったのでしょうか?FireWireはただの失敗作ではなく、規格として1つの爪痕を残したことは間違いありません。

まず今でも、一部の音楽スタジオや映像制作の現場では、FireWireで接続するオーディオインターフェイスやミキサーが現役で使われています。その安定性と遅延の少なさは、USBが主流になった後も長くプロから信頼され続けました。FireWireは、デジタルでのものづくりを支えた功労者であることは疑いようもありません。

またFireWireは、パソコンに高速な接続規格を導入するという考え方の先駆けでした。機器同士が直接通信するピア・ツー・ピアや、数珠つなぎにするデイジーチェーンといった先進的な仕組みは、後の技術に大きな影響を与えました。

Appleとインテルが開発したThunderboltは、ある意味でFireWireの考え方を受け継いだ後継者と言えるかもしれません。データと映像を一つのケーブルで高いパフォーマンスで扱うThunderboltの仕組みは、FireWireが目指した理想を、現代の技術で実現したものと見ることもできるでしょう。

FireWireは市場の勝者にはなれませんでした。しかし、その挑戦があったからこそ、パソコンと周辺機器をつなぐ技術は大きく進化したのです。それは敗北の中にも確かな価値が刻まれた、重要なレガシーと言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「Amazon」より引用)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。