【『タイムボカンシリーズ』50周年特別インタビュー②】メカニックデザイナー・大河原邦男が「敵わない」と絶賛する『タイムボカン』のメカデザインの魅力とは?

1975年の放送開始から根強い人気を誇る『タイムボカンシリーズ』が、今年50周年を迎える。作中で連発されるナンセンスなギャグと洗練されたビジュアルは、今見ても斬新だ。6月23日に発売された『週刊プレイボーイNo.27』では、「メカ・キャラデザインの秘密を説明しよう!」と題し、当時キャラクターデザインを担当した天野喜孝氏、メカデザインを担当した大河原邦男氏の巨匠2人に取材を実施し、シリーズの魅力に迫った。

本記事では、誌面に掲載された大河原邦男氏のインタビューを拡大版にて再掲。『機動戦士ガンダム』シリーズのリアルロボット、『無敵鋼人ダイターン3』のスーパーロボットなど、ジャンルや作品を問わず多くのメカニックデザインを手掛けている氏の原点である『タイムボカンシリーズ』の裏話、タツノコプロでの思い出を語っていただいた。

* * *

――大河原さんが入社した1970年代のタツノコプロはどういった雰囲気だったのでしょうか?

大河原 家族的な雰囲気がある、パワハラとは無縁の職場でした。そして天才ばかりが集う職場でもありました。『タイムボカン』で「メカブトン」をはじめとする善玉・悪玉メカをデザインした美術監督の中村光毅(みつき)さん、キャラクターデザインの天野喜孝さん、総監督の笹川ひろしさん。みんな絵が上手い。

――大河原さんも十分に天才かと!

大河原 どうでしょう(笑)。ただ、そんな天才集団の中、私が仕事を続けられたのは、モックアップ(模型)を作るのが得意だったからだと思います。

――モックアップ、ですか。

大河原 メカニックデザイナーの仕事はデザインをするだけでなく、玩具メーカーへのプレゼンも含まれています。アニメのヒットに、子供達がよろこぶ玩具は必須でしたから。

例えば、作中に登場するメカを商品化する場合、合体・変形をモックアップで再現して玩具メーカーさんに説明します。イラストを何枚も描くより、モックで立体化し、合体・変形も再現したほうが理解されやすく、私も楽しい。だから、玩具メーカーへのプレゼンがなくても、合体・変形のあるメカは、なるべくモックを制作するようにしていました。

――タツノコプロに入社されて、初仕事はどんな内容だったのでしょう?

大河原 タイトルロゴの制作でした。当時、まだ正式名称は決まっておらず、社内では"バードマン"と呼ばれていた『科学忍者隊ガッチャマン』(1972-1974)のタイトルロゴを任されました。飛翔感のあるイメージでデザインして、それを中村さんに見せたら即OKだったんです。一発でOKをもらえたことで、仕事に自信がついたのもあるし、単純にアニメの仕事を「おもしろいな!」と思うようになりました。

――入社間も無くしてタイトルロゴを任されるとはスゴいですね。

大河原 とはいえ、最初から上手くあのデザインを完成させられたわけではないです。まず、オープニング映像に使われることを想定して、割れたガラスの破片がくっつきタイトルロゴが出ると面白いんじゃないかと。ガラスにタイトルロゴを描いて玩具銃で撃ち、それを逆再生しようと考えました。

今、思い返すとありえない発想でしたけど、当時は真剣にそれしか手段がないと思ったんですよ(笑)。実際に撃ってみたら、ひびは入らず貫通して穴が開くだけ。結局、みんなで石を投げたりして、もうめちゃくちゃになりました。これは大失敗でしたね(笑)。

――その後はどんな作品を担当したのですか?

大河原 中村さんに『ガッチャマン』のロゴを認められてからは、作中のメインメカ以外のすべてのメカニックデザインを担当しました。その後も中村さんに誘われるがまま『破裏拳(はりけん)ポリマー』(1974-75)や『宇宙の騎士テッカマン』(1975)など、ハード路線の作品を任され、本格的にメカニックデザインをやるようになりました。中村さんは、私の師匠のような存在なんです。

――『タイムボカン』の放送開始は1975年。『ポリマー』や『テッカマン』と同時期の作品ですね。

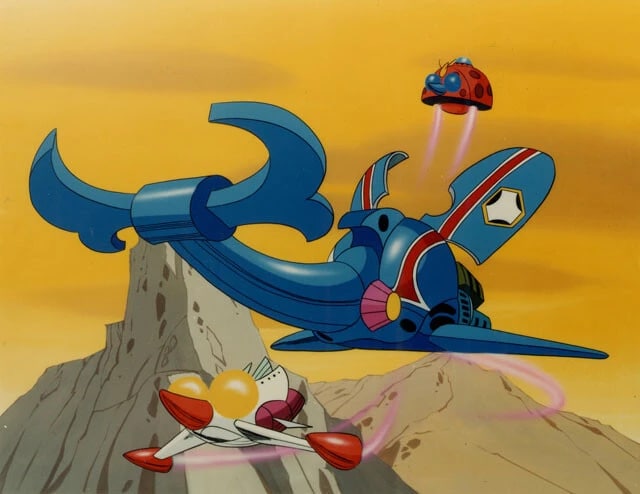

大河原 そうですね。ただ『タイムボカン』のメカニックデザインは中村さんがメイン。私は「タイムメカブトン」に格納される小型メカ「ヤゴマリン」を担当しました。『ヤッターマン』ではすべての悪玉メカと、「ヤッターキング」や「ヤッターパンダ&コパンダ」などの善玉メカを担当。その後のシリーズは、メインで担当させていただきました。

『タイムボカンシリーズ』で大河原さんの初仕事となったのが中村光毅さんがデザインした「メカブトン」(中央)に格納される小型水中メカ「ヤゴマリン」(下)©タツノコプロ

――『タイムボカンシリーズ』はギャグ路線。ハード路線の作品でのメカニックデザインとは、やはり意識も変わるのでしょうか?

大河原 もともと私のデザイン画は線が多く、細かい。社内で太平洋戦争をテーマにした『決断』(1971)のデザイン画を見て、実在する戦艦や戦闘機などがものすごく緻密に描かれていたので、「あ、こーいうのでいいんだ!」と、リアル路線のデザインをしていたのです。

中村さんからはOKでしたが、映像化するアニメーターには不評でした。というのも、アニメーターが作業するのに、工程が増えて最も苦労するデザインだったのです。

私はアニメの作業工程を知らないどころか、アニメにすら興味のない状態でタツノコプロに入社しました。結婚したばかりでとにかく稼ぎたく、「なんとなく面白そうだな」という理由で、この業界に入ったのです。だから、アニメーターの作業のこともよく分かっていなかった。

ただ、『タイムボカンシリーズ』を経て、ギャグ路線を意識したデザインを描くようになってから、「かっこいいから」とむやみに線を増やしてはダメだとやっと分かるようになり(笑)、アニメーターが作業しやすいデザインのメカも描けるようになりました。この経験は、その後の仕事に大いに活かされていると感じます。

――『ヤッターマン』の「ビックリドッキリメカ」をはじめ、毎週様々なメカが登場する『タイムボカンシリーズ』の現場は、とにかく多忙だったと思います。

大河原 総監督の笹川さんから絵コンテをもらい、3日後には締め切り。確かに厳しいスケジュールではありましたが、良い意味で遊び感覚で取り組める現場だったので、全体的に楽しかったですよ。絵コンテにあるギャグ要素をメカニックデザインに落とし込み、子供たちに喜んでもらえたのも嬉しかったです。自分でも絵コンテを見てニヤニヤしていましたから。

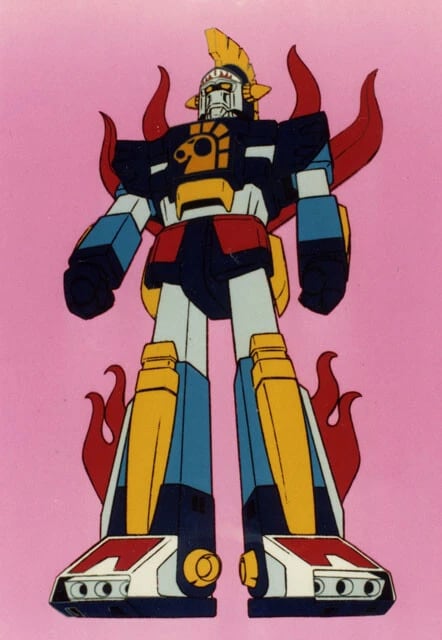

「おだてブタ」も笹川さんが原案。コックピットから登場してヤシの木に登るというギミックを私が考えました。スーパーロボットやリアルロボットだけでなく、頼まれたら何でもモックにして提案していましたね。シリーズが長くなると「メカは大河原さんに全部任すよ!」と笹川さんから託され(笑)、『ヤットデタマン』には「大巨神」や「大天馬」といった合体・変形のロボも登場させました。

©タツノコプロ

――その後、大河原さんは2008年放送の平成リメイク版『ヤッターマン』まで『タイムボカンシリーズ』のメカニックデザインに携わるわけですよね。特に、印象に残っているメカはありますか?

大河原 中村さんがデザインした「タイムメカブトン」。50年以上メカニックデザイナーとして仕事をしていますが、いまだに「メカブトン」のデザインには敵わないなと思います。メカでありながら昆虫のカブトムシを感じさせるデザイン。キャラクター性も強い。

メカと昆虫という子供たちの好きな要素が入っていながら、複雑さがないので、プロのアニメーターはもちろん、子供でも描きやすいデザインなっているのが素晴らしいと思います。まさに、中村さんだからこそ描けたメカニックデザインです。

――今年で50周年を迎え、今なお人気の『タイムボカンシリーズ』。大河原さんが考える、シリーズの魅力を聞かせてください。

大河原 テレビの前で子供たちがゲラゲラ笑って、その後ろでお母さんが晩ごはんを作っている。制作陣がみんなそういったイメージを持っていたのが『タイムボカンシリーズ』。笹川さんたちが考えるギャグ要素はもちろん、私がつねに遊び感覚を持ってメカデザインに取り組めたのは、 "子供たちに楽しんでほしい"という制作陣の純粋な思いがあったからなのだと思います。

余談ですが、うちの子供が小学生の頃は、「学校でお父さんの仕事のことあんまり言わないで!」とクギをさしてました。当時の学校は「アニメなんか見ないで勉強やスポーツしろ!」って雰囲気でしたし、そもそも『ヤッターマン』はお色気系のギャグもいっぱい入っていましたから(笑)。

実際、50年以上もメカニックデザイナーをやっていると、「あのデザインは機能的じゃない!」とファンから指摘されることもあります。一方、『タイムボカンシリーズ』はギャグ路線だったからか、そういった指摘がまったくありません。ファンも制作側も、何も考えず純粋に楽しめる。これが、『タイムボカンシリーズ』独自の魅力じゃないでしょうか。

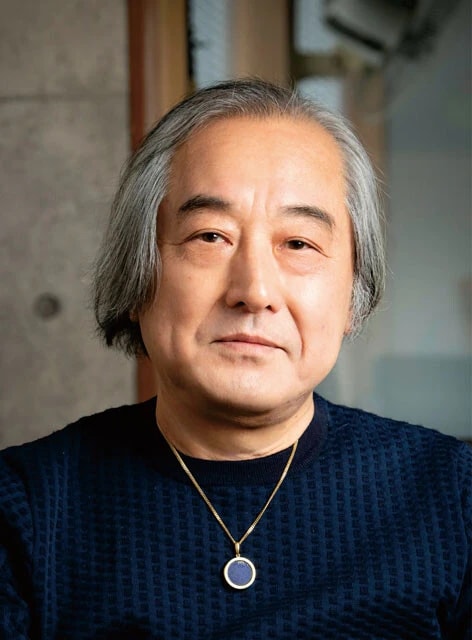

◯大河原邦男(おおかわら・くにお)

1947年12月26日生まれ、東京都稲城市出身。『タイムボカンシリーズ』では『ヤッターマン』から本格的にメカニックデザインを担当。『機動戦士ガンダムシリーズ』をはじめ、日本を代表するメカニックデザイナー

■50周年を記念しタツノコプロ公式アパレルブランド「ボカンデパートメント」にてオリジナルTシャツ発売中!今後もタツノコプロ作品のデザインを追加予定。続報はタツノコプロ公式X【@tatsunoko_pro】をチェック!

取材・文=直井裕太

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。