電話に出るのが怖い若者が増加する中、緊急ではない電話連絡はもう止めるべき?

「電話が鳴るだけで動悸がする」「知らない番号からの着信が怖い」。かつてはビジネスの必須スキルとされていた電話応対ですが、今、多くの若者世代にとって大きな心理的負担になっています。

たとえば株式会社ソフツーが2023年10月に発表した「電話業務に関する実態調査」によると、「電話に対して苦手意識を感じていますか」という質問に対し、全体の57.8%が「とても感じる」「やや感じる」と回答したとのこと。さらに20代〜30代に絞ると、その割合は72.7%にまで跳ね上がります。

なぜ今、「電話」はこれほどまでに敬遠されるのでしょうか?また電話に対して極めて強い心理的負担を感じる人が増えている現在、もう電話は「緊急ではないなら、かけるべきではないもの」なのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

「失敗への不安」と「非同期的コミュニケーション」の浸透

「電話」が敬遠される典型的な場所やシーンとしては、オフィスが挙げられます。前述のソフツー社の調査によると、20代が電話を不快に感じる理由として、「自分の知識で正しく回答できるか不安」(41.4%)、「上司にうまく取り次ぎできるか不安」(27.3%)が他の世代に比べて特に高くなっています。

リアルタイムでの完璧な応答を求められる電話特有のプレッシャーが、失敗を恐れる若者の心理に重くのしかかっていることを示唆しているのではないでしょうか。

SNSやチャットツールがコミュニケーションの主軸となったデジタルネイティブ世代は、文章を推敲し、自分のタイミングで返信する「非同期コミュニケーション」に慣れています。そうした世代にとって相手の都合を考慮せず時間を一方的に奪い、即時応答を強いる電話は大げさに言えば「暴力的」に感じてしまうのでしょう。

電話の役割の変化とジェネレーションギャップ

非同期コミュニケーションの浸透はここ数年で進んだわけではなく、水面下で20年ほどの時間をかけて進んだものだと考えられます。

筆者が調査した限りでは、少なくとも2007年頃にはその兆候がICT利用を行う人々の間で鮮明に表れ始めています。たとえば総務省の「平成19年版 情報通信白書」によると、コミュニケーションツールの使い分けについて、「緊急に知りたい用事があるとき」には7割以上が通話(電話)を利用する一方、「緊急ではないが知りたい用事があるとき」にはメールが最も多く利用されていました。

つまり以前から電話に慣れ親しんできた方に比べ、若者世代では「電話の着信は緊急事態を意味する」と考える人が多く、着信するだけでも緊張する場合が多いと言えるでしょう。「緊急」を意味する電話がいつかかって来るか分からないオフィスは若者にとって想像以上に緊張する場所だと言えるかもしれません。

緊急ではない電話連絡はもう止めるべき?

電話の役割が「緊急用」へと変化しつつある現代において、「緊急ではない用件」で電話をかける行為は相手にとってかなりの負担を強いるものだと言えます。

まず電話は、相手の集中力を強制的に断ち切り、思考を中断させがち。そのため、相手の時間を尊重しない「時間泥棒」と感じる人もいるため、原則としてメールなどでの連絡を優先すべきでしょう。

また、音声のみのやり取りは、記録が残らないため「言った・言わない」の不毛な論争を招きやすくなります。電話はあくまで緊急用のやり取り手段と感じている若者も少なくありませんが、やり取りが残らないという点で「本当に緊急用のやり取りに適した方法か」にも疑念は残ります。

たとえば緊急の連絡がある際には、概要のみを電話で伝え、相手からメールアドレスなどを聞き出したうえで詳細なやり取りはメールで行う方が望ましいと言えるでしょう。

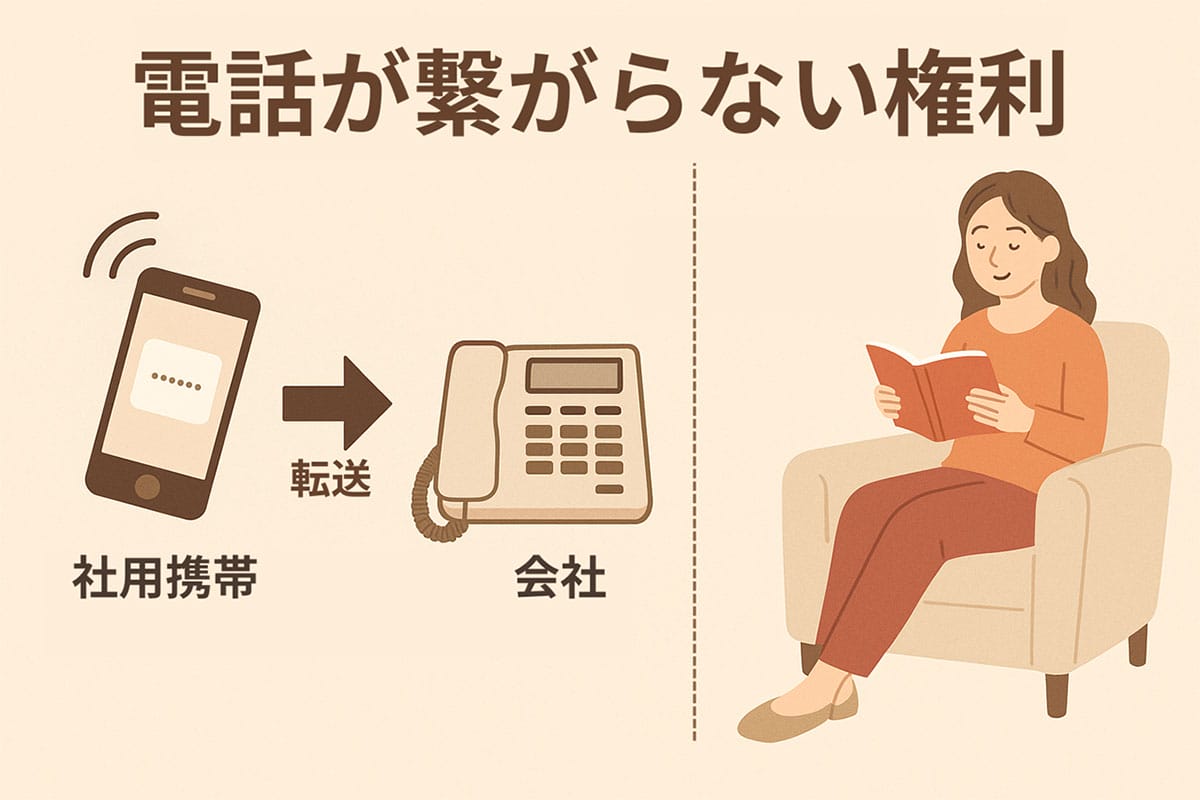

「つながらない権利」について

電話は近年、世界的に注目されている「つながらない権利」との相性の悪さが否めない連絡手段でもあります。

「つながらない権利」とは、勤務時間外や休日に仕事の連絡を拒否できる権利です。個人のプライベートを尊重し、不要不急の連絡を抑制する文化を後押しするものでもあります。なお、フランスやイタリアなどではすでに法制化されています。

「労働者が仕事から解放され、プライベートな時間を確保するための権利」が着目される中で、個人から時間を強制的に奪うものである「不意の電話」はどうしても嫌われがちになるでしょう。この「つながらない権利」の考え方が日本でも浸透し始めた場合、電話連絡はこれまで以上にさまざまな場面から減少していくのではないでしょうか。

「原則固定電話廃止」に乗り出す企業の例

近年は先進企業による「原則固定電話廃止」の動きも強まっています。その代表例のひとつが三菱商事です。同社の導入事例によると、PBX(電話交換機)の老朽化を機に、約20年ぶりとなる人事制度改革の一環として、固定電話と内線を原則として廃止。全社員にスマートフォンを配布し、クラウド型コミュニケーションポータルを導入するという改革に踏み切りました。

厳密には全社員にスマートフォンが配布されていることから「電話連絡そのもの」が廃止されたとは言えないものの、固定電話を廃止することで「不意の電話」は減少しやすいでしょう。

・クライアントとの連絡は原則としてビジネスチャット

・新規の営業など問い合わせ窓口は問い合わせフォームに一元化

といった工夫を通じて、緊急ではない電話の着信機会自体を減らせるためです。

電話は依然として「緊急時」において強力なツールであり続けるでしょう。しかし、日常的な連絡においては、その役割を終えつつあります。

旧来の慣習や「コミュニケーションは電話が基本」という思い込みから脱却し、一人ひとりのつながらない権利を尊重したコミュニケーションのあり方が業務においてもプライベートにおいても求められるようになりつつあると言えるでしょう。

※サムネイル画像は(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。