学校給食が大ピンチ! 「主菜が唐揚げ1個」の衝撃メニューが話題に

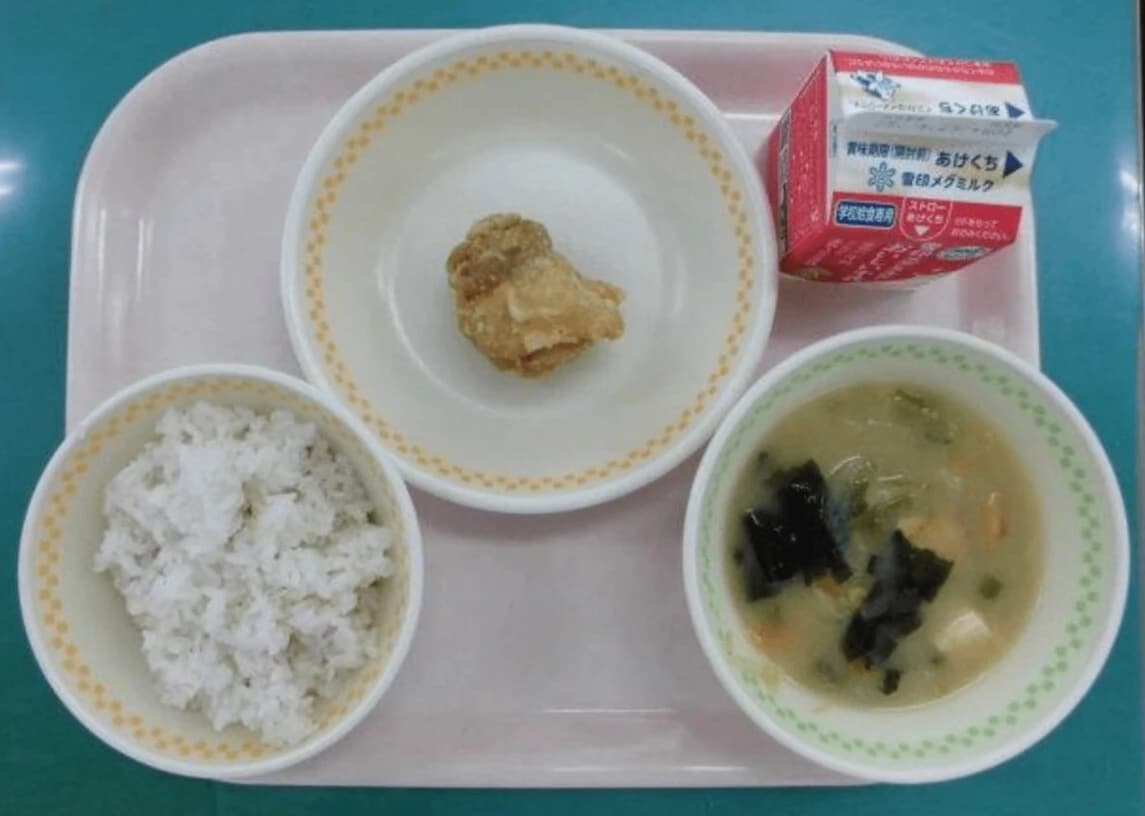

4月に出された福岡市の給食(公益財団法人福岡市学校給食公社公式HPから)

子供のときに誰もが食べていた学校の給食。だが近年、量が減ったり、異物混入が相次ぐなど、さまざまな問題が噴出している。なぜこうなっているのか? そして、どうすればいいのか?

■給食の量はなぜ減っている?食品の原材料価格が高騰している。その影響は、日本の未来をつくる子供たちの給食にも影を落としている。

福岡市立小学校では、主菜が鶏の唐揚げ1個の献立が実際に提供され、SNS上で物議を醸した(写真)。同市の教育委員会によると、栄養価の基準は満たしているというものの、非常に質素な見た目をしているため、「刑務所で出されるごはんのほうがマシ」という声も上がった。

量の減少に加え、異物混入も最近話題になることが多いが、給食業界でいったい何が起こっているのか? 学校給食を調理する会社のコンサルティングを行なう日本給食業経営総合研究所取締役副社長の井上裕基(いのうえ・ゆうき)氏はこう語る。

「唐揚げ1個の献立を見て、この物価高の中、限られた予算で子供たちに食事を提供することが限界を迎えているのではないかと懸念を抱きました。

そもそも学校給食は、各地方自治体で献立を作成する委員会等が保護者負担の給食費から予算を組み、6ヵ月くらい前にざっくりと食材や量を決めます。その後、提供の3ヵ月前には栄養教諭とも連携して、最終的な献立を決めることになります。

しかし、実際に提供される日までに食材費が上がってしまった場合でも、元の予算を超えることはできないため、量や原材料の変更で手を打つしかないわけです。

今回の福岡市の件がそれに当たるかはっきりとはわかりませんが、物価高で相当大変な中でやりくりをしている自治体は多いと思います。物価変動に合わせて、国が給食を支援する仕組みが求められています」

物価高以外にも、給食業界には大きなふたつの問題があるという。

「ひとつ目は、国が地方自治体任せにしている点が多いため、地域によって給食の量や質にバラツキがあること。

そしてふたつ目は、給食を調理して提供する給食会社の経営難など、提供体制の不安定化です。こちらは今深刻な問題で、一昨年、広島のホーユーという給食会社が急に倒産して、約150ヵ所の給食が止まった事案もありました」

■調理現場からの悲痛な声関東圏を中心に学校給食の調理業務を受託している株式会社ロワールの四ツ井裕明社長は、給食会社の抱える問題についてこう話す。

「まず、私たちのような給食会社の業務は基本的に食材の調理に限られており、献立を決めて食材を調達する行政の仕事とは完全に別モノとなります。そのため、物価高でも調理業務に大きな影響はないのですが、物価高は人件費の高騰に結びつきます。

われわれの業界は、3年から5年単位で自治体と契約を結びます。ただ、最初に受託金額が決まってしまうと、物価高で人件費が上がっても、自治体が高騰分を補填してくれるようなことはないんです。

長期スパンの契約なので、最初からある程度の変動は見込んでいます。しかし、米の価格が1年で2倍になる今のような物価高が起きてしまうと、最低賃金改定のタイミングで人件費も増えて、残りの契約期間はすべて赤字ということになってしまうのです。

広島のホーユーは、契約を勝ち取るために低すぎる受託金で自治体と契約を結んだ上、人件費高騰に対応できず経営破綻した例だと言えます」

最近よくニュースで目にする異物混入も、人件費の高騰と関係しているのか? 前出の井上氏が語る。

「そういうケースもありますが、すべてが人件費の問題というわけではありません。学校給食の委託というのは、献立の決定と食材の調達は行政が行なうので、調理業務ができる人を採用・管理できれば参入のハードルは高くないんです。

さらに、年単位で売り上げが確保できるので〝おいしい仕事〟に見えがちで、給食の知識がない事業者も参入しやすい。

そして、このような事業者がコストを抑えて利益率を上げるため、従業員への衛生教育費を削ったり、本来は3人でやる仕事を2人でやったりすると、異物混入などの問題が起きることがあるんです」

調理場では異物混入に多くの対応策が取られている

ただ、悪いニュースが目立ちやすいだけで、多くの給食会社は細心の注意を払って事故がないよう給食を調理している。前出の四ツ井社長はこう語る。

「調理現場では、『もしこれで異物混入や食中毒が起きたら、あとは何をすればいいんだ』というくらい丁寧にやっています。例えば、ホウレンソウの水洗いは4回行ない、ひとつひとつ葉っぱを見ながら虫がついていないかなどを確認しています。

また、調理工程でビニール片のゴミが出て、もしそれがなくなったとしたら、すべての調理をストップして切れ端がどこにあるかを探し、異物混入のリスクをゼロにします。

これだけ努力して問題が起きないようにしているのですが、実は今でも学校の調理場では空調設備がない所もあります。行政がそういう労働環境で働かせているわけですが、真夏に空調がないと従業員は疲弊しますし、汗が食事に入ってしまうリスクもある。

給食会社がこのような厳しい状況にあることを、行政や保護者の方々には理解してほしいと思います」

■給食の未来を守るためにでは、どうすれば給食の未来は守れるのか? 井上氏は「給食は安くて当然」という国民の認識を変える必要があると語る。

「異物混入の件にしても、1食約200~300円の給食費に対して、事故が起きたことへのバッシングが大きすぎると感じます。

また、行政も給食に予算を割きたがらないので、もしこのまま無償化が進んですべてが行政負担になると、お金がない自治体の給食の質はさらに落ちるのではないかと危惧しています。

給食は子供の〝食のインフラ〟であり、なくてはならないものです。水道光熱費など世の中のあらゆるものの値段が上がる中、給食にだけコスト増加を許さない今の風潮を変えていかないと、安全で子供の成長を十分に促すことのできる給食は作れなくなるでしょう」

給食の作り手は、さまざまな工夫を行なっている。おいしくて安全な給食を作り続けてもらうためには、それ相応の出費が必要だということを覚えておきたい。

写真/時事通信社

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。