大規模災害時における消防力強化へ貢献 ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」

サイエンスアーツ(東京)は、2025年3月に消防庁が全国の消防本部に向けてまとめた「令和6年度公共安全モバイルシステム実証報告」内で、同社が提供するライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom(バディコム)」が、通常・災害時における情報共有・業務連絡手段として、さまざまな活用の可能性があると言及があったとした。

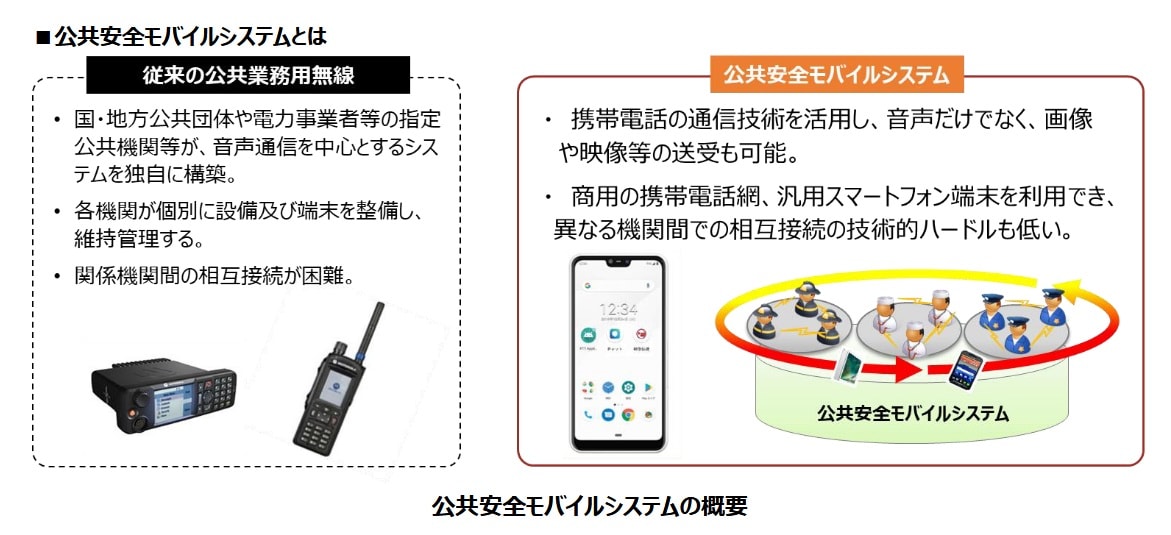

Buddycomは、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールしてトランシーバーや無線機のように使用できるサービス。2023年10月から総務省の公共安全モバイルシステムの実現に向けた実証試験における、実証用アプリケーションに採択され、24年6月から11月まで消防庁・各消防本部で検討・実証が行われてきた。

実証活用された機能は、主に4機能(音声通話、テキスト/チャット、ライブキャスト、位置情報)。

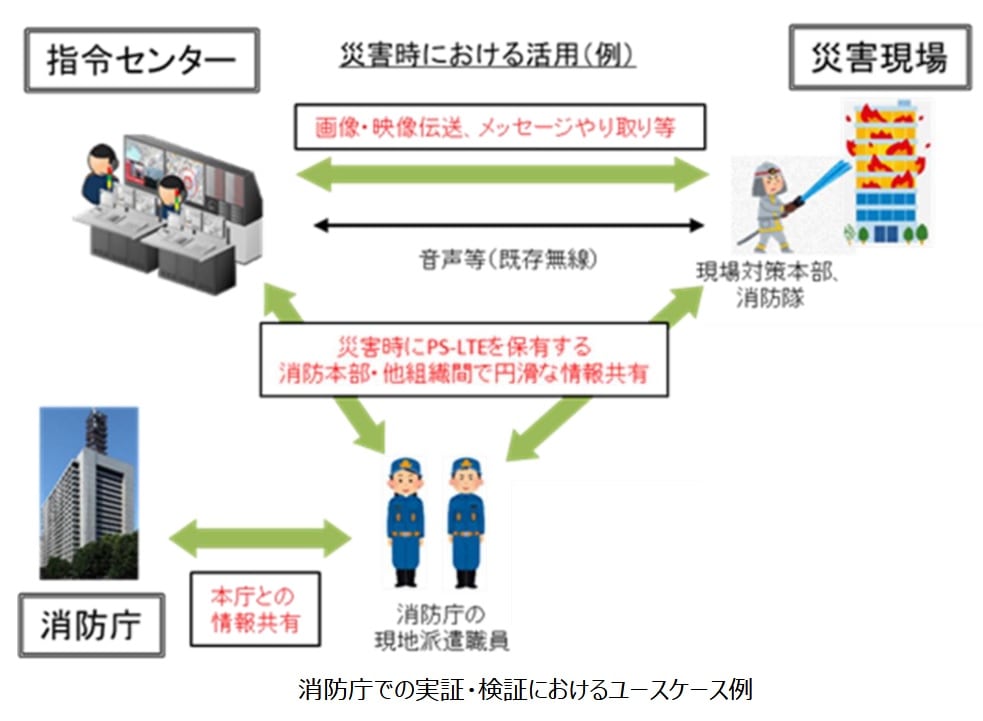

通常業務では、行事・イベント等の警備、消防訓練、水利点検、予防査察、火災調査などで情報共有手段として活用。災害時には、火災現場、救助・救急現場、隣接する消防本部との連携において、情報共有に「聞く(音声)」+「見る(映像)」が加わることで消防力が強化されたと評価された。また、消防系無線不感地帯や災害による予期せぬ不感地帯発生時のカバーとしての活用も可能としている。

令和6年能登半島地震、同年9月能登豪雨の災害発生時に同社は、被災地支援として災害対策関係機関へBuddycomのIDを無償提供した。その現場でも、刻々と変わる状況をリアルタイムで把握するのに活用され、他の消防本部との連携や隊員の配備状況の把握(地図)が有効で、必要な資機材の用意などの後方支援ができたと評価された。

すでに大阪府茨木市消防本部では、実証試験後に主たるツールとしてBuddycomを採用。茨木市は山間部の面積が市の半分を占める地形のため、一部で消防救急デジタル無線の不感地域が多くあり、消防指令室と消防隊・救急隊での情報共有が困難な状態が続いていた。しかし、Buddycomの導入でこの課題が解決し、さらにライブキャスト機能を活用することで迅速な救急対応にもつながっている。 DXによる消防力の強化が推進された。

同社は今後の展望として、公共安全モバイルシステムが目指す「災害発生時等に、自機関内や他機関とのスムーズな連絡・情報共有」の実現に貢献したいとしている。

記事提供元:オーヴォ(OvO)

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。