スマホをカーナビ代わりに使う際に注意すべき4つのポイント【手持ち操作はしても大丈夫?】

イチオシスト

イチオシスト

標準カーナビは高価で、古くなった地図の更新は有償かつ高価なケースが多いのが難点。そのため、カーナビはそもそも付けずにディスプレイオーディオだけを車に設置したり、地図が古くなったカーナビを更新せず、スマホの地図アプリをカーナビ代わりにしている人も多いでしょう。

しかし、地図アプリをカーナビ代わりにする際、操作方法など気をつけなければいけない点も存在します。たとえば「手持ち操作」は絶対に厳禁。今回はスマホをカーナビ代わりにする際の注意点を解説します。

「ながらスマホ」と事故の関係性

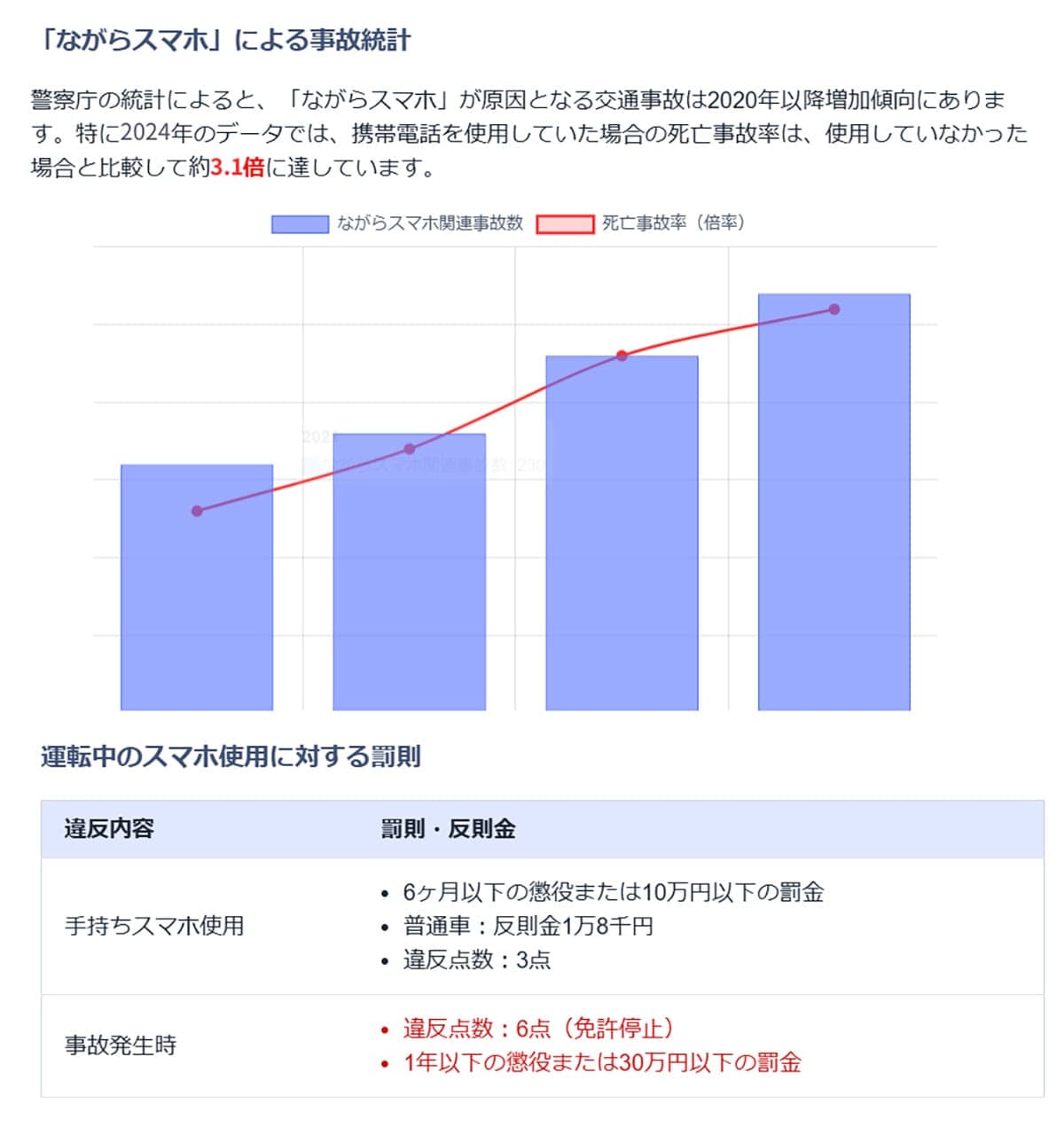

警察庁の統計によると、「ながらスマホ」が原因となる交通事故は2020年以降増加傾向にあります。特に2024年のデータでは、携帯電話を使用していた場合の死亡事故率は、使用していなかった場合と比較して約3.1倍に達しています。

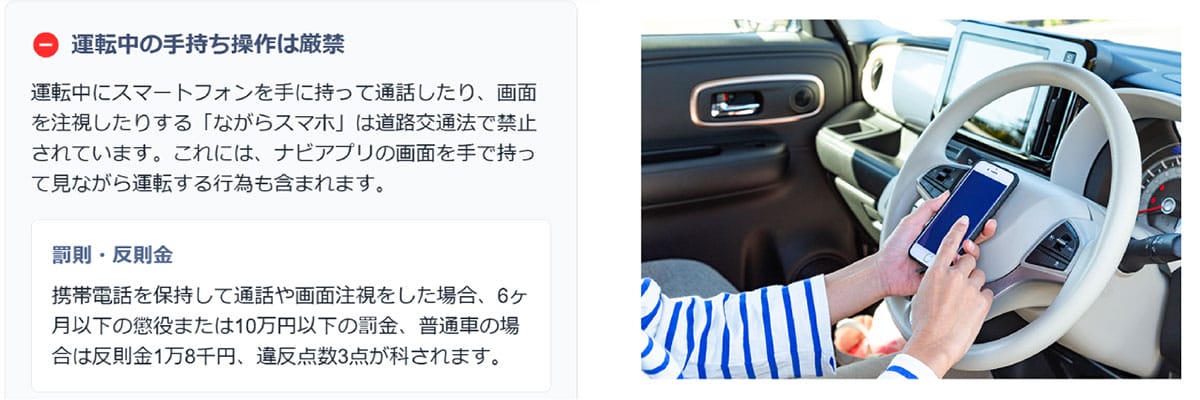

運転中にスマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」は道路交通法で禁止されています。これには、ナビアプリの画面を手で持って見ながら運転する行為も含まれます。

罰則・反則金:携帯電話を保持して通話や画面注視をした場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、普通車の場合は反則金1万8千円、違反点数3点が科されます。

事故発生時の厳罰化:携帯電話使用により交通事故を起こした場合、違反点数は6点となり免許停止処分の対象となるほか、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

スマホをカーナビ代わりに使う際に注意すべき4つのポイント

スマホをカーナビ代わりに使う際には、手持ちで操作しないこと、専用ホルダーの設置場所、精度、アプリの選び方に注意しましょう。

手持ち操作は厳禁!

先にも述べた通り、スマホをカーナビ代わりに使うことは普及していますが「運転中の手持ち操作」をしていいわけではありません。罰則も定められており、反則金などの対象になり得ます。

そのためスマホをカーナビ代わりに使う場合はディスプレイオーディオの利用や、スマホ用のホルダーを必ず使用しましょう。

スマホの専用ホルダーの設置場所

スマホの専用ホルダーを設置する際には、運転者の前方視界を妨げないことが必要です。たとえばフロントガラスへの設置はNGです。フロントガラスへの取り付けが許可されているのは、車検ステッカーやドライブレコーダーなど一部のものに限られており、スマホホルダーは原則として認められていません。前面や側面のガラスに装着すると整備不良車両として違反になる可能性があります。

そのため、エアコンの吹き出し口やダッシュボード周辺などに取り付けスペースを確保したうえで、ホルダーを付けましょう。

専用カーナビより精度が落ちる場合もある

スマートフォンのGPSは、専用カーナビに比べて測位精度が劣る場合があります。

トンネル内や高架下、山間部などGPSの電波が届きにくい場所では、スマホのナビが正確な位置を示せず、進行方向を誤認するケースもあります。また、通信環境が悪いと地図やルート案内が遅延したり、最悪の場合ナビゲーションが止まってしまうこともあります。

最近はオフラインでも使える地図データをダウンロードできるアプリや、車両のセンサー情報を活用して精度を高める機能も登場していますが、専用カーナビの方が安定した精度を持つのは確かです。特に長距離ドライブや不慣れな場所を走る際は、スマホナビの限界も理解しておく必要があります。

もっともカーナビには「マップ更新が有料」などのデメリットもあります。それらのデメリットはスマホをカーナビ代わりに使うことで解消されますが、代わりにGPSの精度に課題があることも理解したうえで使いましょう。

どのナビアプリを使用するか

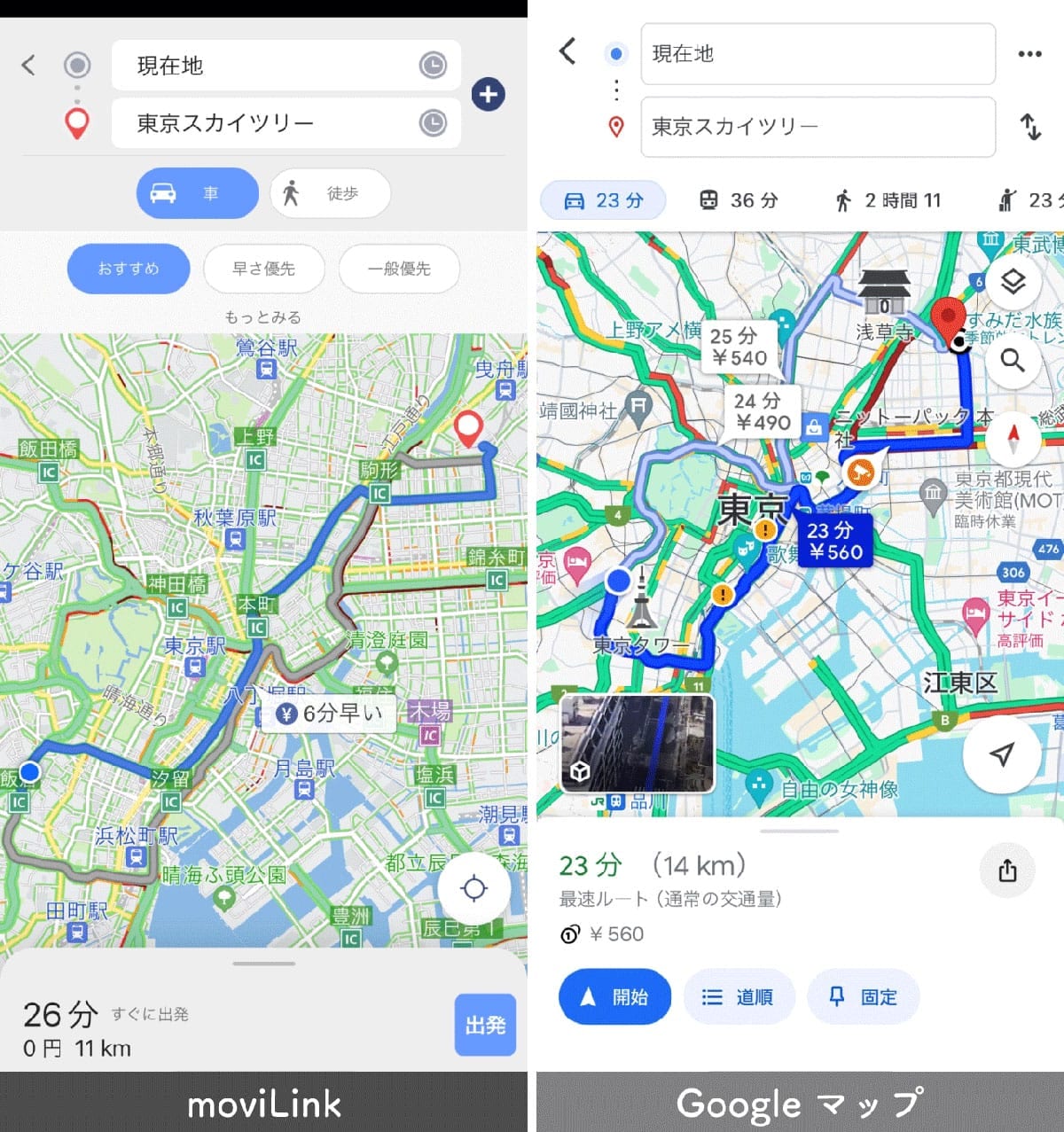

スマホをカーナビ代わりに使う際には、どのナビアプリを使うかも重要です。たとえばマップアプリの代表格にはGoogleマップが挙げられますが、Googleマップは「カーナビ特化」のアプリではないため車幅を考慮しないルート案内がされることがしばしばあります。

一方、たとえばトヨタが開発したカーナビアプリ「moviLink(モビリンク)」はGoogleマップとは違い「カーナビ」に特化しており、たとえばGoogleマップで起こりがちな「市街地の狭い道を案内されて走りにくい」という問題が起こりにくいのがポイント。

また、ルートを「おすすめ」「早さ優先」「一般優先」から選べるため、安心して運転できるルート案内を求める方に向いています。

各ナビアプリで特徴が異なるので、いろいろなカーナビアプリを試してみて自分に合うものを選ぶことをおすすめします。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。