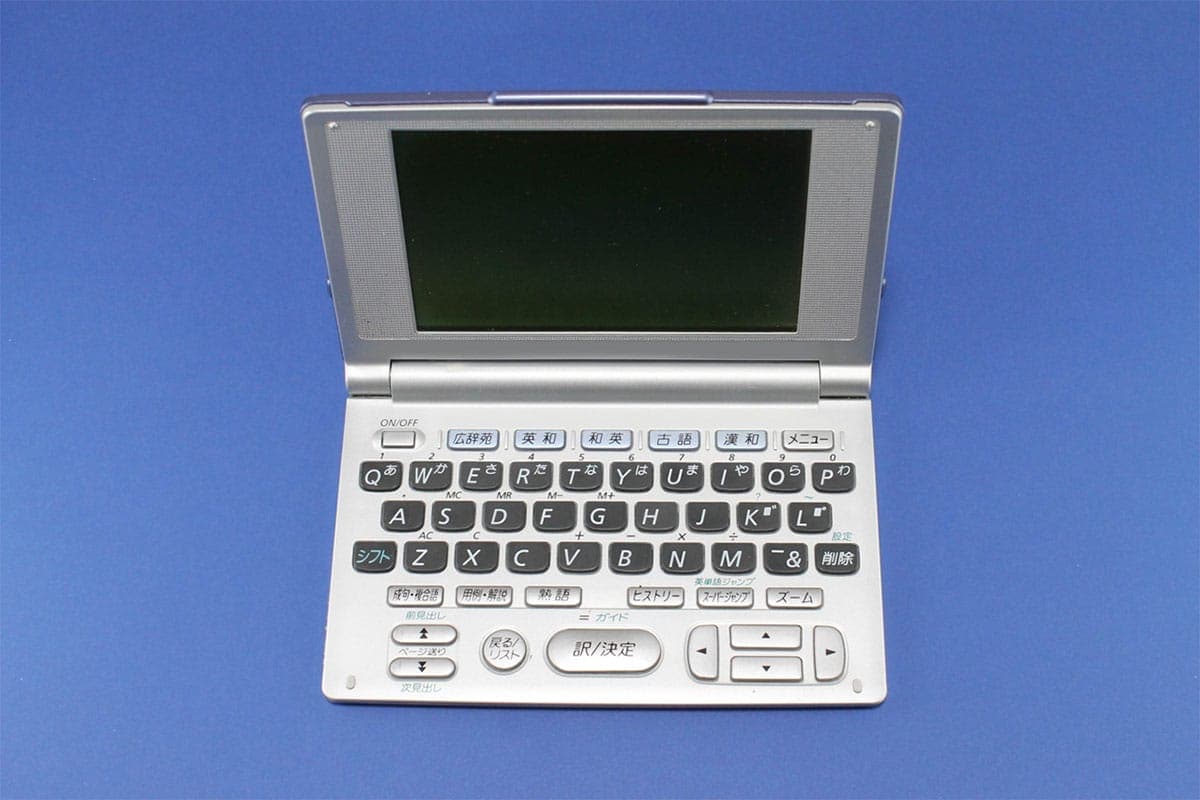

電子辞書は「オワコン」? 学生や新社会人には今でも本当に辞書が必要なのか

一昔前は学生や新社会人の必需品だった電子辞書。しかし、スマホやタブレットが当たり前になった今、必要性を感じている人は少ないかもしれません。

安価なものでも1万円以上、通常モデルでは4万円近くする電子辞書。実は国内での出荷台数は激減しており、カシオの新モデル開発が中止される事態にも陥っています。

果たして「電子辞書」は本当に今でも必要なのでしょうか。それとも「オワコン」なのでしょうか。

電子辞書の出荷台数(国内)の現状

カシオは2025年2月に電子辞書の新モデル開発を中止すると発表。その背景にあると考えられるのは、スマートフォンの普及や少子化による需要減少です。

実際、電子辞書の2023年の国内出荷台数は38.5万台と、2007年のピーク時(280.5万台)の7分の1以下にまで落ち込んでいます。

文科省による「GIGAスクール構想」による学校でのPC・タブレット利用の増加や、辞書アプリの普及も無視できない要因です。児童生徒1人1台の端末を配布する「GIGAスクール構想」は着実に成果を上げており、教育現場でのタブレットやChromebookなどの導入は極めて進んでいます。

その反面で辞書が必要な場面では端末内の「辞書アプリ」を使うのが定着しており、専用端末の需要が減少しています。

カシオの市場シェアは約80%とも言われていますが、そのカシオが新モデルの開発を取りやめることは「即時の撤退」こそないとはいえ、市場の先行きに暗雲が立ち込めているとは言えるでしょう。

今でも学生や新社会人には「電子辞書」が必要?

電子辞書の強みは、複数の辞書を一括で持ち運べ、オフラインで使え、学習に集中しやすい点です。

学生向けでは、6教科や英語4技能、大学入学共通テスト対策に対応したモデルには2025年現在でも堅調なニーズがあります。

また新社会人向けには、ビジネスや専門辞典を搭載した電子辞書が人気です。スマホの辞書アプリが普及しても「専門的な辞書」を高い検索性で使える端末は貴重で、紙の辞書を個別で買うよりもコストパフォーマンスの面でも優れています。

辞書の利用機会が減ることによる読解力や国語力への影響とは

「ネット検索」が主流となり、今後は生成AIによる情報収集も一般化すると考えられる今、電子辞書は正確な情報を判断する情報リテラシーを育むツールとしても重要です。

特に小・中・高など学生時代には、辞書の正確な情報を通じた学習は「検索」や「生成AI」では得られない「極めて正確な出典に基づく学習」「論理的な思考や読解力を磨く機会」として貴重でしょう。

そのため電子辞書の市場衰退は「教育現場で辞書を使う機会そのものが減ることに繋がってしまうのでは」「辞書の利用機会減少は学生の読解力や国語力に悪影響を与えるのでは」という点で、懸念も広がっています。

「電子辞書衰退後」に求められる情報リテラシーとは

先述の通り、電子辞書市場は縮小傾向にあり、カシオが2025年2月に新モデルの開発を中止したことは、その象徴とも言えるでしょう。スマホやタブレットの普及、少子化の影響により、ハードウェアとしての電子辞書の将来性には暗い影が差しています。なお、グローバル市場においては「ソフトウェアベースの辞書」が成長を牽引しており、ハードウェア型電子辞書の未来は限定的と見られています。

つまり、電子辞書市場全体は一部のニッチ市場ではまだ需要があるかもしれませんが、全体的には衰退傾向が続くと見られます。

そして辞書を使う機会が減ることは情報リテラシーの低下を招く可能性があるため、子どもたちや若者に対しては一層の情報リテラシー教育の充実が求められます。学校や家庭でのデジタルメディア教育を通じて、子どもたちが正確な情報を判断する力を育む取り組みが重要です。

※サムネイル画像(Image:「photoAC」より)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。