SNS詐欺の半数以上はFacebook経由!最も多い手口は「マルバタイジング」だった【Avast調べ】

イチオシスト

イチオシスト

近年、SNSを利用した詐欺行為が急増している。2024年は、サイバー犯罪者がディープフェイク技術でイーロン・マスクになりすました動画を投稿し、多くの被害者が出たことから「イーロン・マスク詐欺」として話題になった。AIの台頭により犯罪手法もより巧妙になっているが、このようなSNSを活用した詐欺は、どのプラットフォームで行われることが多いのだろうか。また、どういった手口の詐欺が多いのだろうか。今回は、SNS詐欺に関する調査結果を紹介しよう。

「Facebook」での脅威が半数以上

アバストは、日本を含む12カ国の消費者を対象に「サイバーセキュリティに関する調査」を実施した。

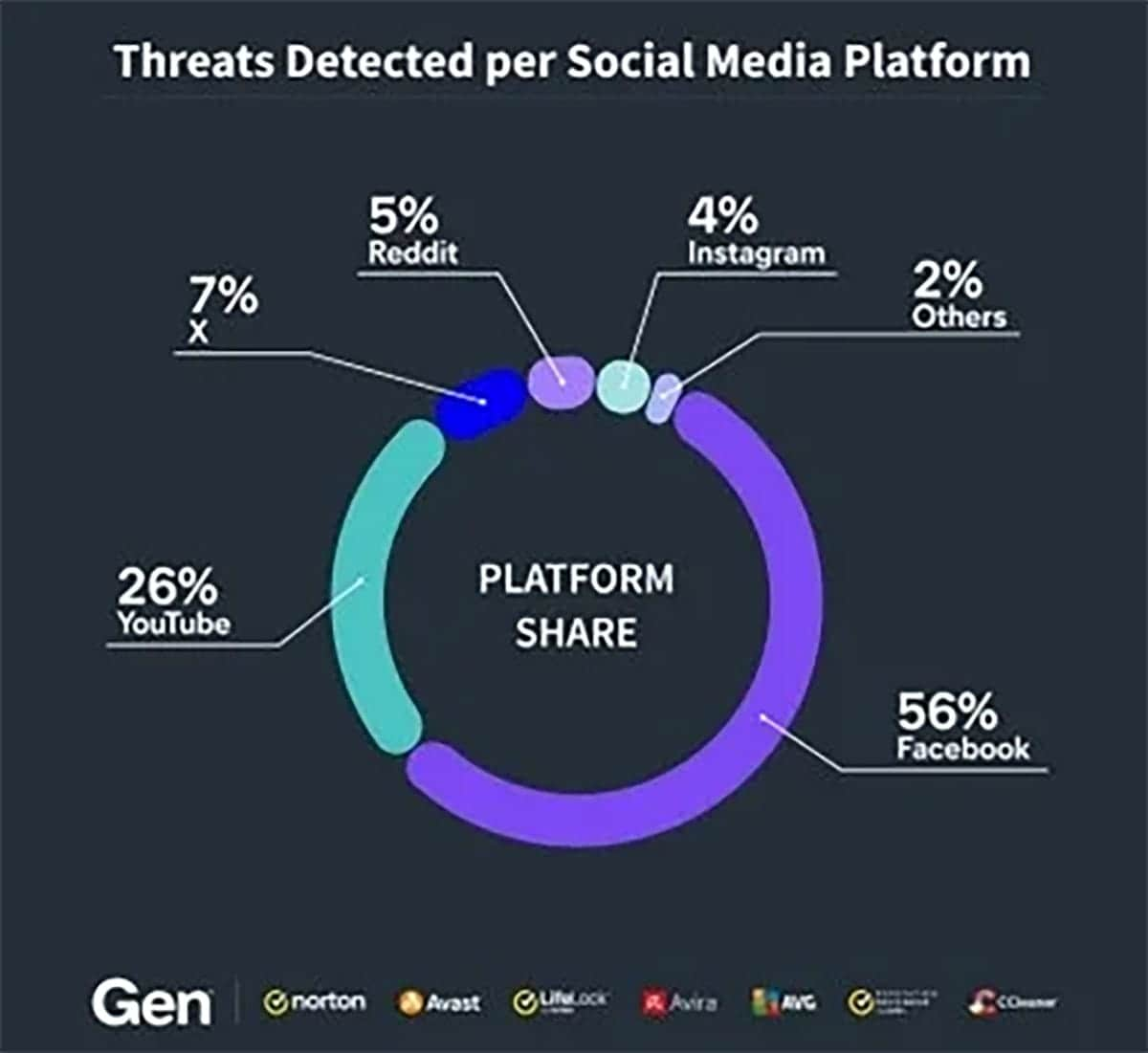

ソーシャルメディア全体で検出された脅威を分析すると、「Facebook」が56.19%で最も多く、次いで「YouTube」が25.92%、「X」が6.91%、アメリカ発の掲示板型SNSサービス「Reddit」が4.65%、「Instagram」が3.79%という結果になった。

特に「Facebook」においては、偽オンラインショップ詐欺が蔓延しているようだ。リンクをクリックすると、正規のECサイトを忠実に再現したページに飛び、クレジットカード情報をだまし取られたり、注文した商品とは異なる商品が届いたりといった被害が発生している。「Facebook」は、デジタルネイティブ向けのプラットフォームとは対照的に、テクノロジーに疎く詐欺に遭いやすい人を含む幅広い年代が利用しているため、サイバー犯罪の温床の場になりやすいのかもしれない。

「YouTube」においては、広告に有害なリンクやマルウェアを埋め込むマルバタイジングが多いという。広告をクリックすると広告内の改ざんされたコードによって、ユーザーに悪意のあるソフトウェアがインストールされてしまう仕組みだ。YouTube広告は、ユーザーの興味視聴履歴によってターゲティングされるため、特に注意が必要だろう。

SNS詐欺で最も多いのは「マルバタイジング」

SNSを利用した詐欺は「Facebook」で多く発生していることが判明したが、具体的にはどのような手口が見られるのだろうか。

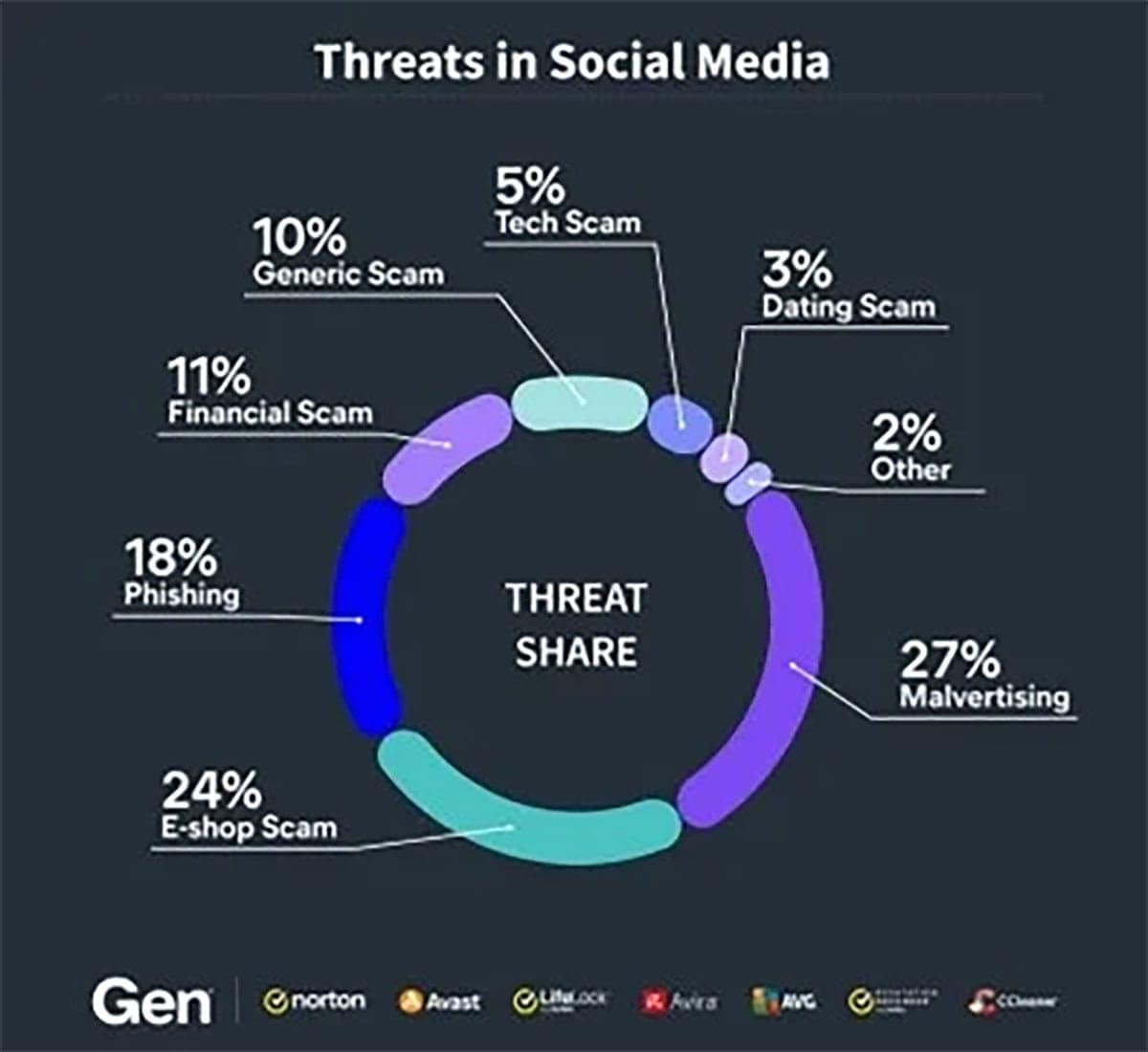

調査結果によると「マルバタイジング」で全体の27%を占めた。不正なオンライン広告を通じてマルウェアを拡散したり、悪質なウェブサイトへ誘導したりする詐欺で、正規の広告のように見せることでユーザーの警戒心を下げ、クリックを誘っている。

続いて多かったのは「偽のオンラインショップ詐欺」で24%。存在しない商品を販売してユーザーを騙すという手口で、被害者は偽物の商品を受け取ったり、商品が届かずお金を失うだけでなく、個人情報までも流出してしまう。

3位には「フィッシング詐欺」が18%でランクイン。実在する企業やサービスを装って偽のメールを送り、偽のウェブサイトに誘導して、個人情報を盗み取るという詐欺だ。

こうしたSNSを利用した詐欺から身を守るためにはどうすればよいのだろうか。アバストによると、「プライバシー設定の見直し」「怪しいリンクは絶対にクリックしない」「送金を求められた場合は疑う」「二段階認証の活用」「最新のサイバーセキュリティ対策を学ぶ」といった行動を心掛けることが重要だという。

SNSが日常生活で欠かせないものになっている今だからこそ、日頃から詐欺に関する意識を高めておきたい。

出典:【株式会社ノートンライフロック】

※サムネイル画像(Image:JarTee / Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。