【モーリーの考察】トランプ政権の迷走と、 イギリスの「史上最短」 政権との共通点

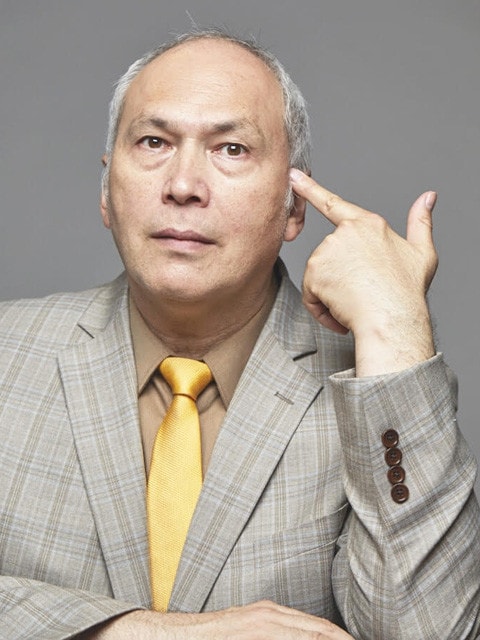

トランプ政権の関税政策、および各国との「ディール」に世界が振り回されている。『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、各国への相互関税を声高に掲げながら、ある理由から発動の延期を余儀なくされた第2次トランプ政権の"ぜい弱さ"について考察する。

トランプ政権の関税政策、および各国との「ディール」に世界が振り回されている。『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、各国への相互関税を声高に掲げながら、ある理由から発動の延期を余儀なくされた第2次トランプ政権の"ぜい弱さ"について考察する。

* * *

貿易赤字の解消と製造業の復活を掲げ、関税を武器に各国との「ディール」を始めたアメリカのドナルド・トランプ政権。

しかし、4月上旬に相互関税の適用を正式発表した直後、アメリカの株式市場、通貨(米ドル)、そして米国債の価格が暴落。この「トリプル安」の衝撃に、慌てて追加分の関税発動を凍結せざるをえなかったという"失態"は、超大国アメリカの急所をさらけ出しました。

このトランプ政権の脆弱さを、2022年にわずか49日で崩壊したイギリスのリズ・トラス政権に重ねる論評が出ています。

ボリス・ジョンソン政権が倒れ、保守党党首選挙を経て発足したトラス内閣は、大規模減税という"甘い約束"を打ち出す一方で、その裏づけとなる財源の手当てがまったくなされていませんでした。その結果、金融市場は即座に拒絶反応を起こし、ポンド安、国債売り、年金基金の危機へと事態は進行。

トラス首相は史上最短の在任期間での辞任を余儀なくされ、人気取りのために行なわれる経済・財政政策がいかに危ういものかという教訓を残しました。

トランプ政権の場合、基軸通貨である米ドルを発行する国家の財政・信用不安が持ち上がったことで、さらに世界が慌てふためいたわけですが、ほかにも経済政策上の重大な問題は山ほど指摘されています。

その典型的な例が「製造業の国内回帰」。これがどれほど現実離れした話なのか、数々の指摘がなされています。台湾の半導体メーカー・TSMCのアリゾナ工場も、熟練労働者の不足などから想定されていた本格稼働にはなかなか至りませんでした。

アメリカ人労働者は残業を好まず、それでいて人件費が高い。労働者の権利という意味では「強い」のかもしれませんが、これではアジアが得意とする「長時間稼働で高品質を叩き出す」生産体制を構築するのは難しいと言わざるをえません。

そもそもAppleのような企業は「世界全体で作り、世界全体で売る」、つまり分散型のグローバルサプライチェーンを前提に発展してきました。それを無理やり"アメリカ一国集中"に持ち込もうとするのは、これまで成功してきた構造を丸ごと捨て去るに等しい。

無謀、無駄、無理......そんな言葉がついて回ります。こうした迷走が続くようなら、アメリカ一強時代の終焉は早まるでしょう。

すでにグローバル企業の間では「チャイナ・プラスワン」ならぬ、「アメリカ・プラスワン」という発想が水面下で広まりつつあるようです。

不安定で信頼できないアメリカに依存し続けてはいけない――製造関係のみならず、研究、金融、あるいは安全保障といった分野においても、リスク分散のために"もうひとつの選択肢"を確保する動きが進むということです。

移民や女性、マイノリティの権利を軽視し、強みだったはずの多様性を自ら手放そうとしているアメリカの背中を、日本が追いかける必要はありません。

内側に閉じるのではなく、外に開いた社会を築いていくことで、「縮みゆく超大国アメリカ」への依存を軽減し、かといってその分中国への依存を強めるのでもなく、独自の国力に基づく、より高次に設計された自律的なリスク分散を目指すべきでしょう。

今こそ、従来の常識とは違う"逆張り"をする勇気を。

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。