この4月の「即ヤメ」事例も紹介! 「若手の退職」最新報告【2025年度版】

一見、希望とやる気にあふれているように見える新入社員でも、割と早めの退職を検討している......かもしれない!?

街へ出ればフレッシュな新入社員が目につく今日この頃。しかし、入社があれば退職もあるのが世の常。特に貴重な若手に辞められてしまうのはダメージが大きい。今どきの若手はなぜ、どのように辞めてしまうのか? そして、企業や上司が気をつけるべきポイントとは?

■暴力から暴言へ! 最近のブラック企業新年度がスタートしたばかりだが、本人に代わって退職の意向を会社に伝える「退職代行サービス」を行なう企業には、早くも新卒社員からの依頼が相次いでいる。

「早速4月1日入社の新卒の方5名から依頼をいただいています。理由は『社長が入社式中に新入社員を怒鳴り、廊下に出して説教していたから』や『マナーなどについて5時間の研修があり、そこで学生と社会人は違うと脅すように言われ、自信をなくした』というものでした」

そう語るのは、「退職代行モームリ」を展開するアルバトロスの社長・谷本慎二氏。退職代行の需要は年々増しており、過去1年間だけで同社には約2万件もの依頼があったという。

「利用者の年代は20代以下が全体の6割以上を占めており、男女の比率に偏りはありません。若い世代のほうが転職をしやすいため、退職代行を利用する割合も高くなります。特に入社直後の場合は退職手順も、誰に相談したらいいかもわからないため、退職代行を選ぶことが多くなります」

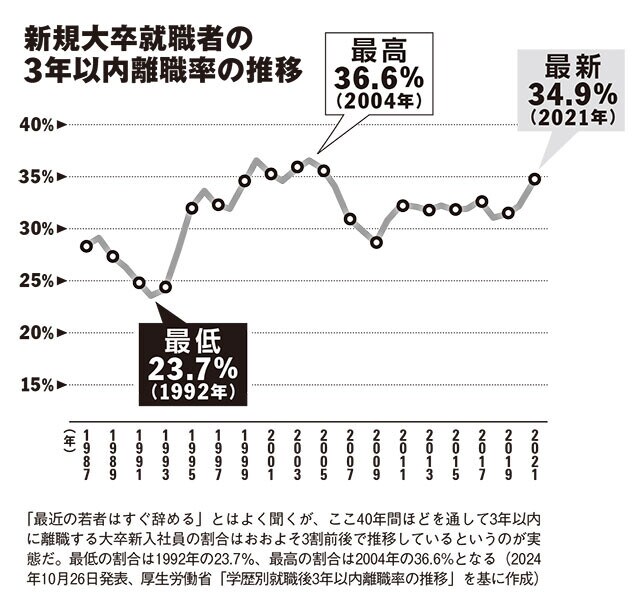

2024年10月に厚生労働省が発表した新卒就職者の離職状況の調査によると、入社から3年以内に辞めた人の割合は34.9%(21年)と、直近15年で最高の水準を記録。退職代行の流行との関連性は不明だが、新卒社員の3人に1人以上が早期退職を選んでいることが明らかになった。

どうして若者たちはせっかく就職した会社をすぐに辞めてしまうのか。谷本氏が退職代行の依頼者からの聞き取りを基に、次のように語る。

「例えば、部下に対するハラスメントが日常的に行なわれているブラック企業は世の中にまだまだあります。ただ、その中身が最近は暴力から暴言に変わっています。『手を出さなければ何を言ってもいいだろう』という程度のコンプライアンス意識の職場が本当にあるのです」

いったい、どんな暴言か。

「ノルマが厳しかったり、激務だったりする職場では、目標を達成できない部下に対して、『おまえが死んでも誰もなんとも思わない』や『生命保険をかけて自殺しろ』といった暴言はよく聞きます。夏場の仕事でフラフラになっているときに、『熱中症は甘え』と言われた方もいました」

さらに、時代錯誤としか言いようがない発言も。

「繁忙期を理由に『今は子供産まないでね』と言われた女性社員もいました。『こんな職場はもう無理だ』と感じても仕方ない事例です」

退職代行モームリの利用者が退職を決意したきっかけの例①。いくら会社が人手不足で悩んでいようと、上司が部下の妊娠・出産にまで口を出すのは言語道断

これらは会社側に明らかな非のあるケースだが、その一方、退職者の側に原因があることも少なくないという。

「最も多いのは、『会社の人たちは良くしてくれたけど、実際に働いてみたら自分には向いてなかった』というケースです。ただ、退職代行の利用割合で、会社側か社員側に明確な原因のある事案は、それほど多くはありません。どちらも全体の2割程度です。残りの6割は会社と社員の擦れ違いによる〝ミスマッチ〟が退職の原因です」

どんな擦れ違いなのか?

「例えば暴言にしても、発言した上司は冗談のつもりだったということがあります。ある退職者は、寝不足で貧血気味になっているときに、『鉄分不足だろうから、フライパンでも舐めておけば?』と笑いながら言われたことに傷ついたと話していました。

たとえ自分としては冗談のつもりだったとしても、信頼関係がないと相手には暴言として受け取られることがあります」

退職代行モームリの利用者が退職を決意したきっかけの例②。たとえ自分が冗談のつもりだとしても、相手にとって「冗談を言い合うような関係性」になっていなければ、当然暴言として受け止められてしまうので要注意だ

このような価値観のミスマッチは、若者が退職を選ぶ理由になりやすい。

「会社によっては業務開始前の出社や多少のサービス残業は当たり前のところもありますよね。しかし、上の世代が『会社員なら当然』と思っていても、若者にとっては『そんなの聞いていない』わけで、退職理由になりえます」

とはいえ、若者に寄り添った企業運営をしても、退職されてしまうことはある。

「いわゆる、『ゆるブラック』と言われる企業です。長時間労働がなく、待遇も悪くない。しかし、業務がルーティンワークばかりで、自身の成長が見込めないからと退職されてしまう。辞めるのが難しいタイプの会社ではないので、退職代行の利用は少ないのですが、こうしたミスマッチも増えています。

結局、若者が早期退職を選んでしまう根本原因は、会社とのコミュニケーション不足だと考えています」

どういうことか?

「退職代行がはやっているのは日本だけです。例えば、アメリカでの転職はキャリアアップの手段であり、『辞めたくても辞められない』ことはめったにありません。しかし、日本は良くも悪くも社内の人間関係を重視するあまり、自分の意思を明確に伝えることをためらう傾向があります。

そうした中に退職代行というサービスが生まれたことで、これまで退職を躊躇していた人も退職しやすくなり、利用者が急増しました。要するに、それだけ日本人にとって会社は『本音を言いづらい相手』であり、だから退職代行が求められているのです」

実は「若者の3割が3年以内に辞める」のは、今に始まったことではない。組織人事を専門とする人材研究所の安藤健氏がこう語る。

「厚労省のデータをさかのぼると、調査が始まった70年代から数字に多少の上下はあれど、基本的に大卒者の3割は3年以内に離職しています。どれだけ企業が手を尽くしても、『こんなはずじゃなかった』というミスマッチは生じるので、ある程度の退職は仕方のないことなのです」

しかし、と安藤氏は続ける。

「問題は、働き方改革やコンプライアンス順守がこれだけ叫ばれているのに、なぜ若者の退職率は下がっていないのか、ということでしょう。実際、働き方改革によって大企業の入社1年目社員の週労働時間は減少傾向にあります。

ところが、大企業の早期離職率は微増しているのです。仕事の負荷を下げても、離職率は下がるどころか上がっているのが実態です」

その原因はどこにあるのか。

「早期退職者の本音の退職理由を見るとわかるのですが、待遇や労働時間ではなく、毎年のように『職場の人間関係』が上位に入ります。特に新卒の時期は右も左もわからず、職場に対する不安が大きいため、社内のコミュニケーションが重要です。しかし、今はその社内コミュニケーションが年々難しさを増しています。

昔の日本企業であれば、職場の人間関係を円滑にする手段として〝飲みニケーション〟が使えました。業務外の時間のコミュニケーションで、仕事だけではわからないパーソナリティを把握し、それをマネジメントに反映できたわけです。ところが、そうした手段はハラスメント防止の観点から使いにくくなりました」

そのため、上司が職場の人間関係を把握できていないまま、チームづくりを指揮するようになってしまった。

「しかも、昔の日本人は全員一律の意識が強かったので、職場で同じ待遇を求める傾向がありました。ところが、今の若者は仕事で成長したい人もいれば、給料をもらえればいいという人もいる。もっと働きたいという不満を抱える人もいれば、こんなに働きたくないという人もいるのです。

昔のように『いいからやれ』で職場のマネジメントができる時代ではなくなりました。そのため、マネジメントも細やかな専門性が求められるようになったのですが、まさにこれができる優秀なマネジャーが日本企業にはまったく足りていません」

■早期退職はもはや悪印象ではないなぜ、日本企業には優秀なマネジャーが少ないのか。安藤氏はこう説明する。

「日本企業は新卒一括採用を軸としたメンバーシップ型の採用が基本です。総合職で採用して年功序列でポジションを上げていく。だから、マネジメント職も専門の教育を受けた人ではなく、昇格人事として年長者が配属されます。

しかし、例えばアメリカの企業では多くの場合、最初から〝マネジャー募集〟として求人が行なわれます。マネジメントは専門職であり、プレイヤーが昇格して兼任するポジションではないのです。

ところが、日本企業ではいまだに『同じ仕事を経験した先輩からでないと指示に納得できない』という空気も根強く、マネジメント職の専門化が進んでいません。これが優秀なマネジャーが日本企業に不足している原因であり、職場のコミュニケーションが改善されにくい理由です」

「若手をあまり働かせすぎるのは良くない」という画一的な経営層の判断に対して、若手社員の希望する働き方は個人によって多様化している。多くの管理職はそのギャップに苦しんでおり、管理職の転職も増加傾向にあるという......

その一方で時代は変わり、若者の早期退職はネガティブな印象でもなくなってきた。

「新卒から3年以内の転職活動を〝第2新卒〟と呼ぶことが一般化したように、退職理由がはっきりしていれば、早期退職は転職活動のマイナス要素ではなくなりました。企業の側でも『若者の一部は必ず辞める』ことを前提にした採用活動を行なっており、もはや『石の上にも三年』という時代ではありません」

日本企業のマネジメントが進化せず、職場のコミュニケーションも不足したまま、早期退職を世の中が受け入れるようにもなってきた。ということは、「若者の退職率はさらに高まってしまうのではないか」という危惧も生じる。

実際、「モームリ」では、こうした労働市場の変化を背景に、退職代行のデータを基にした離職率低下のためのコンサルティングサービス「MOMURI+(モームリプラス)」の提供を昨年12月より開始。大企業をはじめとする多くの企業から依頼が殺到しているという。

前出の谷本氏がこう話す。

「多くの企業は若者の退職に対してさまざまな手を尽くしています。しかし、いっこうに減らない。『これだけやっているのになぜ......』というのが企業の本音です。

私たちのデータベースには退職者の傾向や退職理由、そして退職者が多い企業の労働環境などの情報が蓄積されています。こうした企業が明確に把握できていないデータによって、離職率改善が期待できます」

■離職率を下げるため企業ができることはいつの時代も若者が3年で辞めるのは当たり前とはいえ、ただ手をこまねいていては離職率は改善できないという危機感は、企業の側にもあるようだ。前出の安藤氏は語る。

「今は人手不足による売り手市場ということもあり、若者は『どこでもいいから入りたい』という時代ではありません。そうした中でミスマッチを防ぐためには、企業の側が就活の段階から学生に職場環境や労務状況といった内情を正直に情報開示しておくことが有効です。

就職は結婚と同じです。付き合っているときにいい面だけを見せていると、一緒に暮らしてから、『こんな人だと思わなかった』と失望され、離婚されてしまいますよね。

しかも今の若者は当たり前にSNSをやっていますから、他社で働く同年代の状況が共有されやすく、『隣の芝生が青く見える』感覚にも陥りやすい。だから、社内の雰囲気を事前にちゃんと伝えることは、離職率を下げるのにも役立つはずです」

今どきの企業はどこも若者にそこまで気を使わなければならないのか......と思ってしまうが、そうではないと前出の谷本氏は言う。

「それは会社が決めたらいいんです。昔ながらのやり方を貫くのも選択肢としてはありです。私自身、ハラスメントでもない限りは、すぐに転職するよりも、同じ職場で頑張ったほうが得るものは多いと思います。

ただ、会社の理想はどうあれ、時代は変わり、若者の価値観も変わる。今の若者が退職するのを防ぎたいなら、ある程度は彼らの価値観を学び、そこに合わせなければならないというだけのことです」

若者に辞めてほしくはないが、会社は変わりたくはない。そんなワガママは、残念ながら通用しないようだ。

取材・文/小山田裕哉 イラスト/服部元信 写真/PIXTA

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。