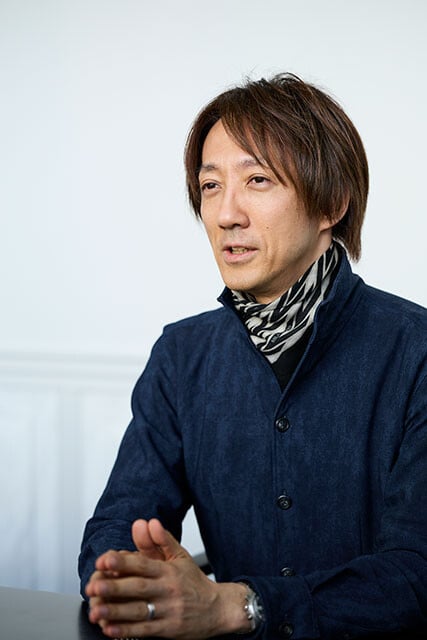

シリーズ25周年!『真・三國無双 ORIGINS』プロデューサー・庄 知彦氏。前例のない"戦場"をシミュレートしたアクションゲームはどのように生まれたのか?

イチオシスト

イチオシスト

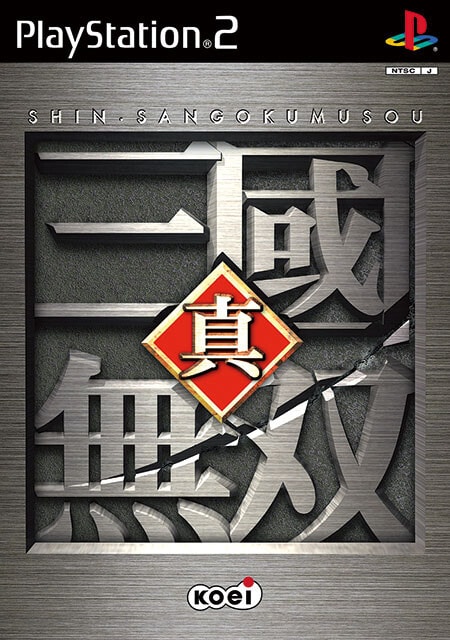

『真・三國無双』(2000年)PS2で初めてのシリーズ作品。3D対戦格闘ゲームから大きくジャンルを変更し、ひとりの武将となって数多くの軍勢を相手にするタクティカルアクションゲームに

『真・三國無双』の発売から25年......。タイトルを重ねるごとにファンを増やし、約7年ぶりに発売された完全新作は全世界累計出荷本数100万本を突破! 愛され続ける秘密とはなんなのか? シリーズの誕生から最新作まで携わる『真・三國無双 ORIGINS』プロデューサー・庄知彦(しょう・ともひこ)さんを直撃した!

■大人気シリーズの最新作までの足跡!――シリーズ25周年おめでとうございます! 庄知彦さんは2000年に発売されたシリーズ第1作の『真・三國無双』から携わっていますが、シリーズ誕生のきっかけを教えてください。

庄 ありがとうございます。実は『真・三國無双』の前に、初代PlayStation(以下、PS)の『三國無双』という3D対戦格闘ゲーム(以下、『格闘無双』)があって、私が入社した年がちょうどその『格闘無双』を作っていたタイミングでした。

そのときは開発チーム(その後のω-Force[オメガ・フォース])の規模も小さく、現コーエーテクモゲームス代表取締役社長の鯉沼久史(こいぬま・ひさし)、先輩プランナーで現常務の小笠原賢一、シリーズプロデューサーの鈴木亮浩(あきひろ)のチームに新人のプランナーとして配属されました。

私が偉そうに語るところではないのですが、すでにプロトタイプとして、コーエー初の3Dモデルで作られた趙雲が動いていたのですが、その時点では、見た目は『バーチャファイター2』や『鉄拳』と比較すると「大丈夫なのかな?」と思うような状況でした。

『三國無双』(1997年)コーエーテクモゲームス(当時コーエー)の開発スタジオ「ω-Force」のデビュー作。PS1で遊べる3D武器対戦格闘ゲームの本作では三国志の武将が1対1の熾烈な戦いを繰り広げる

『三國無双』

当時、『三國志』や『信長の野望』を主軸としていたコーエーも、これからの時代に向けて新しいことにチャレンジしていかなければいけないという意識があり、「『三国志』をテーマに流行の3D対戦格闘ゲームを作るぞ」という流れがあったようです。

スパルタな時代でしたし、プランナーがふたりしかいなかったこともあって、入社早々「キャラクター半分担当してね」と、全部で13人のキャラ(隠し含めて16人)のうち7人を任されました。自分としては半分も任せてもらえたのがうれしくて、やりがいが感じられました。

モーション(キャラクターの動き)そのものはCG部に任せるのですが、依頼してもイメージどおりのものが必ずできるわけではなかったので、最終的に「自分でやっちゃえ!」と勝手にけっこう作っていました。

攻撃の発生ヒットに対する硬直フレームはどれくらいにするか、ガードしたらどれぐらいヒットバックするか、浮かし技はどれぐらい浮かせればその後のコンボが気持ち良くつながるか、など。手探りでいろいろやらせていただいたのでめちゃくちゃ楽しかったです。

97年2月28日の発売日は、新宿西口のヨドバシカメラの売り場に立って「思ったより買ってくれないものなんだな」って思いながら見張ってました(笑)。

ただ、当時、はがきで届いたユーザーの反応は「独自性があって、ゲームとしてちゃんと面白い」と、おおむね思っていたより良かった印象でした。

庄知彦氏。コーエーテクモゲームス執行役員。小学校の卒業文集で、将来の夢に「ゲームをつくる」と書いたとおりに有言実行で旧光栄に入社。オメガフォース創設時からプランナー、ディレクター、プロデューサーを務める

――そこから「真」をつけて、バッサバッサと斬っていくゲームに変化したのは、どういった流れがあったのですか?

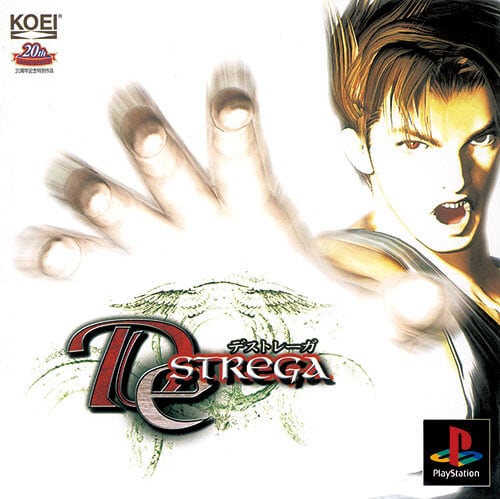

庄 実は、『格闘無双』の直後に初代PSで『DeSTReGA(デストレーガ』(98年)という対戦アクションゲームを制作していたんです。これは3Dの立体空間を用いたゲームで、近くの敵とは格闘ゲームだけど、距離を離したら遠距離攻撃として魔法の撃ち合いが始まるもの。

会社として初めて手がけた遮蔽物のある3D空間を自由に動き回るゲームで、これが後の『真・三國無双』につながったのです。

『DeSTReGA』は残念ながらあまり売れませんでした。これも新宿西口のヨドバシで一日中ずっと腕を組んで見ていたんですが(笑)、手に取ってくれたのが3人、買ってくれた人がひとりで、2年目の当時はすごく悔しい思いをしました。

『DeSTReGA(デストレーガ)』(1998年)3つのボタンを組み合わせてさまざまな魔法を繰り出す新感覚ファンタジーバトル。見下ろし視点でフィールドを自在に動き回ることができる3D対戦アクションゲームだ

『DeSTReGA(デストレーガ)』

ただ、『大乱闘スマッシュブラザーズ』を作った桜井政博さんが、いつかの『ファミ通』のコラムの中で『DeSTReGA』を名作として取り上げてくださって、あれはうれしかったですね。

その後、オメガフォースで次の新作を作ろうとなった頃が、PS2が出るか出ないかという絶妙なタイミングだったんです。『格闘無双』の続編の企画も検討されていたのですが、徐々にPS2の性能がわかってきて、当時リードプログラマーをやっていた鈴木が〝戦場〟を発案したんです。

「PS2なら『DeSTReGA』の舞台をもっと拡大して、戦場そのものをシミュレートしたアクションゲームが作れるんじゃないか」と。そこから『真・三國無双』が生まれました。

前例のない新しいゲームを作るのは難しいもので、企画書段階での評判は良かったんですが、開発中の社内の反応は微妙でした。

そんな中、ベンチマークとして最初に作った「虎牢関(ころうかん)の戦い」をテストプレイしてもらったら、あと少しでクリアというところで倒される人が続出し、あちらこちらから叫び声が出たんです。それがすごくうれしくて、これだけの心の叫びが出るならきっといけるだろう、とヒットを確信しました。

そして発売日、新宿西口のヨドバシカメラで見ていたら「皆、手に取って買っていってくれるじゃん!」って感じでした。結果としては国内で40万本。初めて店頭で幸せな気持ちになりました(笑)。

『真・三國無双』

――そこから『真・三國無双』シリーズが展開されます。毎回システムに変化を加えていったりしていきましたが、現在に至るまで印象深かったタイトルは?

庄 『真・三國無双』シリーズで私が制作に携わったのは『1』~『5』までで、今年発売された新作『真・三國無双 ORIGINS』で戻ってきた感じなんです。なので、PS2でいうと『2』、その次はPS3の『5』、そしてやはり今回の『ORIGINS』に思い入れがあります。

――『2』の思い出は?

庄 『1』の後、小笠原が『信長の野望 Online』を作るためにチームを抜けたことで、私が一番上のリードプランナーとして制作に臨むことに。そこで、「『真・三國無双』の続編はどういったものを作りたいのか?」と自問して、やりたいことをすべて盛り込んだのが『2』でした。

特に、『1』のときに搭載できなかったふたり同時プレイは成立させたかった。画面を分割してふたり同時でやるのは、PS2でもすごく大変だったんです。

また、『1』ではバトル中に音声が流せなかったんですが、技術的な工夫により『2』から出せるように。海外でも知名度の高い「敵将討ち取ったり!」というフレーズは、『2』以降、最新作にも入っています。

『真・三國無双2』(2001年)使用可能武将が41名と大幅に増加し、武将ごとのストーリーモードが追加。イベント演出・ボイス演出も強化され、装備アイテムや武器の収集などのやり込み要素も多く盛り込まれた。ふたり同時プレイも可能となり、以降のシリーズ作品のベースが構築された

――では、同じPS2で展開した『3』『4』はどのように考えていた?

庄 『真・三國無双』シリーズの「毎回同じ物語、同じ戦いをやる」という特徴を持つゲームは、私が知る限り世界で唯一だと思うんです。新作が出ても、「また黄巾の乱からでしょ?」みたいな(笑)。

だからこそ、新体験が提供できるよう、新しいアクション要素を入れたり、ステージを選んだ先で分岐させたりと工夫をして、『2』とは違う形で楽しんでもらえるものを目指したのが『3』。

『真・三國無双3』(2003年)無双モードが魏・呉・蜀の勢力ごとに変更され、条件を満たすことで外伝シナリオが発生するように。武将同士の友好度システムやオリジナル武将や護衛部隊を作成できるエディット機能も本作で追加

『4』はPS2時代最後の作品。PS3の噂がちらほら出始めてきたところで、プログラマーもPS2の能力を最大限に引き出す知見が蓄積されてきていて、当時の担当プログラマーが「処理落ちなく今までの倍近くキャラクターを出せます」と豪語してくれたので、PS2世代の集大成として取り組んだ作品でした。

『真・三國無双4』(2005年)ゲームエンジン強化に伴い、より多くの人数の描画が可能になったことでさらに大迫力に。武将ごとに設定された追加攻撃システム「エボリューション攻撃」が搭載され、戦場拠点に「攻撃」「防御」「補給」の種類が増えるなど、戦闘部分に細かな調整が加えられた

――その後の『5』は?

庄 『4』のときに、この作り方や向き合い方ではどこかで限界が来ると思い、『5』のときにあえてキャラクターを絞ったんです。PS3が出た当時、海外ゲームがメキメキ力をつけていて、どのゲームもボリュームや見た目のクオリティが上がってきていた。

そこで、量を増やすだけではなく、例えばカンフーなどの実際の武術の動きを取り入れて爽快感を出すなど、いかにクオリティが高い唯一無二のゲーム性を作れるかが今後の焦点になると考えたんです。

『真・三國無双5』(2007年)PS3初の作品となる今作でゲームシステムが一新。中でも、戦闘システムに大幅な変更が加わった。戦闘演出や描画人数などが強化された一方、使用可能武将や戦場となるステージは前作と比べると少なくなっている

シナリオの面でもキャラが多いとどうしても薄くなるので、ひとりひとりをもっと掘り下げないと魅力を伝えにくい。

『5』のときは、まず今後の作り方や方向性を変えることから始めました。しかし、結果として、過去作に比べて変わったことが多く賛否両論の評価となりました。

その後に『6』『7』(PS3)、『8』(PS4)と続き、幻の『9』という『7』の方向性に戻すものが作られ始めたタイミングで、ちょうどPS5が出るという話が出ました。

『真・三國無双6』(2011年)魏・呉・蜀に加えて新勢力「晋」が登場。新たなシステムとして、武将ごとの得意武器と専用モーションの「Ex攻撃」、さらに数多くある武器種の中から一度にふたつまで武器を戦場に持っていくことができるようになった

『真・三國無双7』(2013年)シリーズで人気だった基本システムを基に再構築された本作。獲得する武器ごとにランダムで付与される「天」「地」「人」の三すくみの優劣を考慮することで、敵武将との戦いをより有利に進められるようになっている

『真・三國無双8』(2018年)シリーズ初のオープンワールドを採用し、新たな「真・三國無双」を形作った一作。広大な大陸を地続きで歩むことができる本作は、主要クエストをこなすことでストーリーが進行する形式になっている

私は社長や現場のスタッフと話をして「せっかくならPS5でしか遊べない、今だから作れる最高の『真・三國無双』を作りたい」という話になり、『9』の話は凍結させ、『ORIGINS』のプロジェクトを立ち上げました。

ゲームの開発費も今は非常に大きくなってきているので、世界に売れるものを作らないとビジネスとして成り立ちません。つまり、グローバルに新規の方にも遊んでいただかないといけない。一方で、ずっと愛してくれている方もいる。

シリーズのファンも多様化したので、すべての方に満足いただくのは難しいのですが、「今のPS5だから作れる〝真の三國無双〟はなんだろう?」と考えて作りました。

――そしてできたのは、プレイヤーがひとりのメインキャラで三国志の登場人物となり、味方になる戦力も曹操(そうそう)・孫堅(そんけん)・劉備(りゅうび)から選べるというゲームでした。今でも新宿西口のヨドバシには行かれますか?

庄 私は入社してから一回も欠かしてないです(笑)。『ORIGINS』の発売日は忙しくて行けなかったんですけど、次の週末に行きました。本音を言うと、今回はちょっと微妙だなと思いながら見ていました。

これはネガティブなことではなく、理由としてPS5が国内ではまだ海外ほどは普及していないのと、ダウンロード販売が増えてパッケージを買われるお客さまが減っているから。全国的にはパッケージが品切れになっているところもあり、売り切れているお店に行けばよかったなと思っています(笑)。

『真・三國無双 ORIGINS』(2025年)7年の月日を経て新生した最新作。従来のように有名武将を操る無双モードはなく、オリジナル主人公を通して三国志の世界を渡り歩く

過去作の良かった点を余すところなく詰め込みつつ、戦闘システムや戦場におけるイベント演出、カメラワークなど多岐にわたって洗練された本作はプレイヤーからの評価も非常に高い

『真・三國無双 ORIGINS』

――うれしかった反響は?

庄 手前味噌ですが、多くの方に良い評価をいただいています。今回、初めて無双を遊んでみたという方もかなり多く、レビューの中で「今まで無双をやったことがないけど超面白い」とあったのはうれしかったですね。

前作までのお客さまも今作を好意的に評価、ご満足いただいている方が多いようで、今回の狙いだった「新規のユーザーに楽しんでいただく」「既存のファンに楽しんでいただく」という2軸を達成できて良かったと思います。

――無双のシステムやタクティカルアクションで作りたいIPは?

庄 子供の頃から映画が好きなので、今までやってないものでいうと『スター・ウォーズ』。あと一番やりたいのは『ロード・オブ・ザ・リング』ですね。「ローハンの戦い」とかはいつか無双でやりたいな......!って思います。

庄知彦氏

――今後『ORIGINS』をベースにシリーズを展開されるのかと思うのですが、どういったところにフィーチャーしていくのですか?

庄 曖昧な言い方をあえてさせていただくと、私が『真・無双』を作る限りはそのときしか作れない・遊べないもので、最大・最高の体験をしていただきたいと思っています。

今作でそのベースは作れたなと思ってはいますが、数年先にもし続編を作ることができたら、今回と同じかそれ以上のインパクトを与える何かシステム的なことを含めてやりたいなと思っています。

物語的な話で言うと、今回は「赤壁の戦い」までなので、三国志が大好きな私としてはその後を作りたい。実は『ORIGINS』の企画を自分でその立ち上げたときは二部構成で考えていて、「五丈原の戦い」までやりたかったのですが、作るとゲーム2、3本になっちゃうじゃんと思って......。

今以上に勢力を選ぶ、勢力を移るドキドキだったり、探索を楽しめるような密度の濃いロールプレイだったり、もっとプレイヤーが楽しく驚いてもらえるようにしていきたいですね。

取材・文/畑 史進 伊藤ガブリエル 撮影/鈴木大喜 Ⓒコーエーテクモゲームス All rights reserved.

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。