「昭和家電」を愛するポーランド人が“幻の扇風機”や“魔法の手”を持つ修理人に感動!:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時)。 今回は、ポーランド人とアメリカ人の初来日の様子をお届けします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

紹介するのは、ポーランド在住の「昭和家電」を愛するミハウさん。

2025年は、昭和で数えるとちょうど100年にあたる年。近年、Z世代を中心に純喫茶の「クリームソーダ」や「写ルンです」、「昭和歌謡」や「花柄のコップ」などがヒットする「昭和レトロブーム」が起きています。

中でも昭和家電を愛してやまないミハウさん。5年前からネットオークションで集め始めた昭和40~50年代の日本製品を500点近く所有。グラフィックデザイナーの仕事を辞め、貯金をつぎ込み、1年前に昭和家電のショップをオープンしました。しかし、なかなか軌道に乗らず、祭りやイベントに出店してはお店の宣伝をしています。

お店の商品の中には、ライトと鉛筆削りが一体になったものや、椅子型掃除機など個性的なものも。海外に比べ住宅面積が限られるニッポンでは、家電の小型化が重要な鍵に。そこで生み出されたのが、「テレビデオ」や洗濯乾燥機など、合体家電と呼ばれる1台で2役を兼ねる家電。その進化の裏には、ニッポンの高い技術力があるといわれています。

ニッポンには一度も行ったことがないミハウさん。ニッポンの家電を集め始めたのは扇風機が最初でした。部屋に置く扇風機を探していたところ、日本製の古い扇風機を見つけ、購入したのがきっかけで集めるように。将来ニッポンの家電ミュージアムを開くのが夢で、「沢山の昭和家電を見てもっと勉強したい」と話します。

そんなミハウさんをニッポンにご招待! 初来日を果たしました。

向かったのは、三重県伊賀市。この街に、日本随一の昭和家電を所有している方がいます。

迎えてくださったのは、冨永潤さん。25年の月日をかけ、たった一人で集めた昭和家電や日用品の数は2万点以上! 映画「ALWAYS 三丁目の夕日」やNHKの朝ドラ「ブギウギ」など、昭和を舞台にした作品の小道具として使用されてきました。

早速、冨永さんのコレクションを見せていただくことに。ミハウさんは、昭和の魔法瓶が大好き! 「最近のものはカラフルではなくなってきてとても寂しいです」と話すミハウさんに、「すごく分かります」と冨永さん。

高度経済成長期、暮らしが豊かになるにつれ、食卓に彩りを添えようと花柄をプリントした家電が次々と登場。その後、時代と共に花柄が変化し、幾何学模様、ストライプ柄へと流行が移り変わっていきました。

ミハウさんが好きなのはストライプ柄。お店にもあったそうですが「最近売れてしまって、ちょっと悲しいです」と伝えると、なんと冨永さんがプレゼント! 貴重な魔法瓶をいただき大感激!

続いて見せてくださったのは、ミハウさんが昭和家電を愛するきっかけになった扇風機。

大正9年に日立製作所が製造した扇風機は色もシンプルで、その重さは8キロほど。その後、昭和28年にテレビ放送が開始されるとコマーシャルの影響で家電ブームが起こり、各社が新たなデザインや機能を考案し、どんどん華やかに。

ニッポンの扇風機には、首の伸縮機能という特徴も。ニッポンの住宅の多くは和室と洋室が混在しているため、座った高さに合わせて扇風機の高さも調整できる機能が。ニッポンの家電は、細かなニーズに応えることで進化していったのです。

そして家電の王様・テレビには、ニッポンのモノづくりの真骨頂が。冨永さんのコレクションの中には、ニッポンで数台しか残っていないテレビが、まだ使える状態で保存されています。

その一つが、昭和47年に「松下電器」が世界で初めて発売した赤外線リモコン付きテレビ。現在も、世界中で赤外線方式が採用されていますが、そこには苦難の歴史が。

昔のテレビは、ダイヤルを手動で回してチャンネルを変える仕組みでしたが、遠隔操作できるようにと、各社がリモコンづくりに試行錯誤。昭和34年に発売された「ビクター」の白黒テレビには、日本初の光リモコンが搭載されました。

テレビの上に据えられたセンサーは光の多い方に反応し、その方向にダイヤルが自動で回りますが、センサーの前に影が落ちるとダイヤルが回ってしまう誤作動が。

光リモコンから12年後、「三洋電機」のテレビのリモコンは超音波を利用。しかしこれも、金属音で勝手にチャンネルが変わる弱点があったため、最終的に赤外線リモコンが登場することになったのです。

他にも、ラジオとカメラが合体したものや、1台3役の調理家電などさまざまな昭和家電を見せてくださったミハウさん。「僕には、将来、昭和家電のミュージアムを開きたいという夢があります。だからいろいろな家電の歴史が見られて本当に嬉しかったです」と伝えると、実は富永さんも同じ夢を持っているとのこと。「一緒の夢を持っている人に出会えて嬉しいです」とミハウさん。

そろそろお昼の時間ということで、創業60年の大衆食堂「ドライブイン山添」へ。昭和から変わらないレトロな店内に大興奮のミハウさん。冨永さんオススメの「中華そば」をいただき、ノスタルジックな雰囲気を満喫しました。

その後も、倉庫の昭和家電を堪能ん。電気スタンドに時計の機能を備えた珍しい合体家電に目を留め、「このランプは今までに見たことがない…とても美しいです」。こうした昭和家電をどうやって集めているのか冨永さんに質問すると、譲ってもらうことが一番多いそう。

SNSなどでも発信し、昭和家電コレクターとしてその名を知られる冨永さん。「整理したい昔の物がある」との連絡を受けると、日本各地に出向きます。実は明日も扇風機を譲ってくれる方のところに取りに行くそうで、ご一緒させていただくことに。

翌日、向かったのは静岡県熱海市。「冨永さんに扇風機を譲りたい」と連絡した、鈴木淳子さんのお宅へ。テレビ番組で昭和家電を紹介する冨永さんを見て、ぜひ自分の扇風機を譲りたいと連絡先を調べて電話したそう。

その扇風機は、昭和30年代後半に発売された東芝製の「夕顔」。基本給が1万円ほどの時代に、1万2500円だった高級扇風機です。生産数も少ないため、今でもオークションに出品されることはほとんどなく、コレクターの間では“幻の扇風機”といわれています。

手元のスイッチを押すと明かりが。扇風機と常夜灯が一緒になった合体家電でもあります。冨永さんも写真でしか見たことがなく、ずっと欲しいと思っていたそう。ミハウさんも「僕も、『夕顔』を見られるとは夢にも思いませんでした」と感動!

そんな「夕顔」は、亡くなったご主人・忠雄さんとの思い出の品。淳子さんが勤めていた電器店に忠雄さんが何度か訪れ、「夕顔」を買ったことをきっかけに仲を深め、結婚しました。手入れを欠かさず大事にしてきた扇風機ですが、冨永さんに譲ることについて「良いところにお嫁に行ったような気がして、本当に私はありがたいです」と淳子さん。

「夕顔」を渡す際は、みんなでお祝いをしたいと、淳子さんがお赤飯と手料理を用意してくださいました。ミハウさんもご馳走になり、初めてのお赤飯の美味しさに驚き!

そして別れの時。冨永さんからランプのプレゼントが! 昨日ミハウさんが夢中になっているのを見て、ミハウさんになら…と譲ってくださいました。思いがけないプレゼントに「これは僕にとってのトロフィーです!」と大感激。

「冨永さんのアイデアのおかげで皆さんとここで出会えて、熱海に来て美味しい食事を一緒に…そしてプレゼントまでいただいて感謝しています」とミハウさん。富永さんも「ミハウさんと会えたことが一番嬉しい」と話してくださいました。

冨永さん、淳子さん、本当にありがとうございました!

続いて、福岡・博多へ。実はミハウさん、昭和61年に「シャープ」が発売したダブルカセット仕様のラジカセが、テープを入れても再生されないと話していました。

昭和家電の多くは、すでに部品も製造されていないため、製造メーカーでも修理するのは困難。しかし、ここ博多に昭和家電を甦らせる神業をもつ職人さんが!

迎えてくださったのは、修理ができる骨董屋さんとしてこの道22年の大場敬志さん。電子機器メーカーを退職して始めた「骨董&リサイクルショップkatsu」には、メーカーや電器店などから引き取って修理した昭和30年前後の家電などが1万点近くも。ミハウさんは「天国にいるかのようです」と大興奮!

“魔法の手”を持つ修理人とも評される大場さん。現在、昭和34年製のブラウン管テレビの映像が映らない原因を調査中だそうで、その様子を見せていただくことに。

大場さんが見ているのは回路図。テレビが一般販売されるようになった昭和30年頃は、高価なため、故障しても修理して使うのが一般的でした。そこで、街の電器屋さんはメーカーから提供される回路図を持って各家庭を訪問し、修理していたそう。

難しいのは不良個所を見つけること。300近くある内部の部品を丹念に調べ、故障の原因を突き止めます。大場さんによると、1カ月かけて原因を見つけ、処置は数秒ということもあるとか。

原因を見抜くため、大場さんが事前に行っているのは故障したテレビの分解。内部には、大量のほこりや汚れが溜まっています。そこに大場さんが水をかけ、ミハウさんはびっくり! 水で洗い流すことで接触不良の原因となるほこりや汚れを取り除き、修理の際に不調部分を見やすくするそう。その後、1週間以上天日干しにすることでやっと修理が可能に。

回路を入念に観察すること1時間。大場さんが不良部分と診断したのは、電気信号を制御する真空管を挿すソケット。ここが錆びて電器が流れなくなっているため、新たなソケットと交換します。

もちろん、古いものと全く同じ部品は作られていないので、修復不可能な家電から使える部品だけを取り出したり、閉店する電器店から譲ってもらったりして部品を収集。20年で1万点近く集め、ストックしています。

「直ったら使ってくれる人がいたら良いなと思いながら修理しています」と大葉さん。昭和家電をインテリアとしてではなく、現役のものとして使ってほしい…そんな思いで店名に復活の“katsu”をつけました。ミハウさんも、お客さんが買った商品を使っている写真を送ってくれると嬉しくなると話します。

新たなソケットをつなぎ、真空管を挿すと、昭和34年製のテレビに映像が! 地デジチューナーをつければ、現在の放送も受信できます。

そしていよいよ、ミハウさんの動かないラジカセを見ていただくことに。大場さんが普段修理している家電は昭和30年代のものが中心ですが、昭和61年製で、カセットが縦に重なる珍しいラジカセを修理することはできるのでしょうか?

ミハウさんもお手伝いさせていただき、まずは分解。テープを送るゴムベルトは問題なさそうですが、再生するための部品の動作が不安定に。スイッチの動きも固くなっています。

すると、大場さんが綿棒で灯油を塗り始めました。部品にはグリースと呼ばれる潤滑油が内部に塗られていますが、手入れせずに長期間放置すると、ほこりと混じり固まってしまいます。そこで、油汚れを分解する作用がある灯油を塗り、グリースを溶かしてスムーズに動くようにします。

部品の隅々に灯油を塗ること30分、再び組み立て直し、再生ボタンを押すと…見事、ラジカセから音楽が流れました! ミハウさんは「大場さんは修理の神です!」と大喜び。大場さんも「良かったねぇ」と笑顔がこぼれます。

そして、別れの時。修理したラジカセを受け取り、「言葉では表せないぐらい幸せです。こんなに素晴らしい国で素晴らしい出会いがあって、夢を見ているような感覚です」とミハウさん。大場さんも「楽しかった、とても」と話してくださり、握手とハグを交わしました。

大場さん、本当にありがとうございました!

実はミハウさん、博多でこんなところにも。九州で最も古い歴史を持つ、中古レコードやCDを専門に扱う「田口商店KEYAKI」を訪れていました。手に入れたかったのは、「太陽にほえろ!」のレコード。以前ドラマを観て、テーマソングが大好きになったとか。4枚購入し、大満足のミハウさんでした。

ミハウさん、またの来日をお待ちしています!

紹介するのは、アメリカ在住の「いなり寿司」を愛するジェシカさん。

甘辛く煮た油揚げと、酢飯がおりなす味の合奏「いなり寿司」。近年は、いなり寿司の専門店が増え、ブームの兆しが。袋を閉じず、上に旬の食材をたっぷり乗せた彩り豊かないなり寿司や、カラフルな包装紙で飴の形に包んだキャンディいなりなども。

ジェシカさんにとって、いなり寿司は思い出の味。18年前に他界したおばあちゃんが日本人で、よく作ってくれていたそう。おばあちゃんが亡くなってから、その味を追求するようになり、今ではケータリングシェフとして、パーティーでいなり寿司を提供しています。

早速、いなり寿司を作ってもらうことに。まずは、玉ねぎや昆布を使い、おばあちゃんから受け継いだ秘伝の作り方で、6時間かけて出汁を作ります。油揚げは、お湯をかけて油抜き。こうすると、出汁が染み込むように。味だけでなく、おいしく作る技もおばあちゃん仕込み。

出汁で油揚げを煮込み、酢飯を握って中に詰めたら、いなり寿司の完成! 仕込みから10時間かけたおばあちゃん直伝の味は、両親や友人にも大好評です。

そんなジェシカさんを、ニッポンにご招待! 約5年前、念願だったおばあちゃんの故郷を訪れました。

向かったのは、東京・巣鴨にお店を構える、創業53年の「八千穂寿司」。いなり寿司が江戸に広まる元となった「志乃多巻」にちなんだ名をもつ「志乃多寿司」で修業を積み、老舗の味を今に受け継いでいます。今回、ジェシカさんの熱意を伝えたところ、快く受け入れてくださいました。

早速、いなり寿司をいただきます。初めて食べる本場ニッポンのいなり寿司に、「こんなに美味しいなんて、朝昼晩3食でも食べたい味です」とジェシカさん。1日3000個を売り上げるといういなり寿司の、秘伝の作り方を教えていただくことに。

まずは油抜きから。たっぷりの熱湯に沈めることで油がしっかり抜け、味が染み込みやすくなるそう。お湯をかける方法しか知らなかったジェシカさんは「お湯に浸す方法で今度からやってみます」と。

しっかりと油抜きをしたら、味付け。使うのは、醤油、砂糖、みりんなど一般的な調味料ですが、味を決める絶妙な配分は秘伝中の秘伝。ジェシカさんだけ特別に教えていただきます。この秘伝のタレで30分煮込み、半日ほど冷まして味を馴染ませます。

続いてシャリ作り。お米は弾力があり、控えめな甘さが特長の山形産の「はえぬき」に、強い旨味に優れた石川県産の「コシヒカリ」を配合したブレンド米。名店ならではのこだわりです。

炊き上がったら、ここからは時間との戦い。酢を回しかけ、切るように混ぜ合わせます。

素早いシャリ切りに、ジェシカさんはびっくり! 二代目店主の森本貴之さんによると、「お酢をかけて1分くらいが勝負」とのこと。時間をかけてしまうと米同士がくっついてダマになり、粘りが出てしまうとか。

包む作業にも、味を決める工夫が。シャリに油揚げの漬け汁をまんべんなく染み込ませることでお米がほぐれやすくなり、味が均一になります。

さらに、シャリは握らず、詰めすぎないのがポイント。こうすることで米が潰れず、口の中でほどける食感に。アメリカでは、シャリを握ってから油揚げに入れていたジェシカさん。早速詰めさせていただくと、ついついご飯を握るクセが。

ご飯の分量にもなかなか慣れずに苦戦する中、「もっと練習させてもらえますか?」とジェシカさん。その熱意に応えたいと、お店が終わった後、森本さんのお母さんで女将のしさこさんがつきっきりで猛特訓することに。

子どもの頃、日本人のおばあちゃんにいなり寿司を教わったジェシカさん。当時を思い出しながら、ひたすら包み続けること1時間。最初に作ったものと比べると、きれいな俵形に。しさこさんにも褒めていただき、「この体験は絶対に忘れません」とジェシカさん。

そして、別れの時。「私を信頼し、秘密の作り方まで教えていただき、本当にありがとうございました」と、「八千穂寿司」の皆さんを前に、感謝の手紙を読み上げます。さらに、猛特訓に付き合ってくださったしさこさんに「まるで本当のおばあちゃんといるようでした。私にとって本当にかけがえのない時間となりました」と伝えるジェシカさん。

皆さんとハグを交わし、涙を浮かべて別れを惜しむジェシカさん。しさこさんから「頑張ってね」と激励の言葉をいただき、お店を後にしました。

あれから5年…。ジェシカさんからのビデオレターを、「八千穂寿司」の皆さんの元に届けます。

放送直後、来客数が10倍以上になったという「八千穂寿司」。ビルの老朽化のため、4年前に市ヶ谷に移転、番組レギュラーの眞鍋かをりさんもいなり寿司を買いに訪れたそう。

ジェシカさんも、以前の家から車で5分の場所にお引越し。お気に入りは、家と一緒に買った森だそうで、その広さはなんと3万坪!

帰国後も、「八千穂寿司」で教わったことを守り、いなり寿司を作っているジェシカさん。秘伝のレシピはいつも大切に枕元に置いており、「約束通りレシピの秘密は誰にも教えていません」と話します。

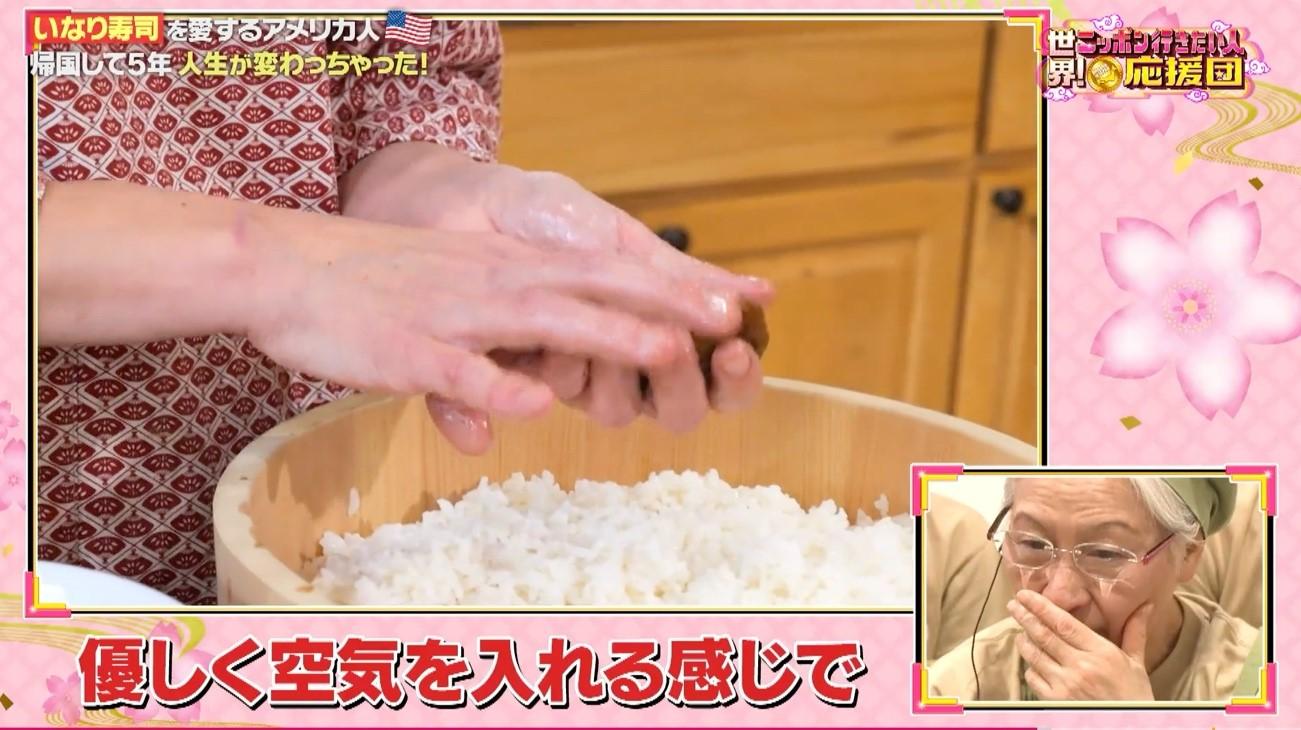

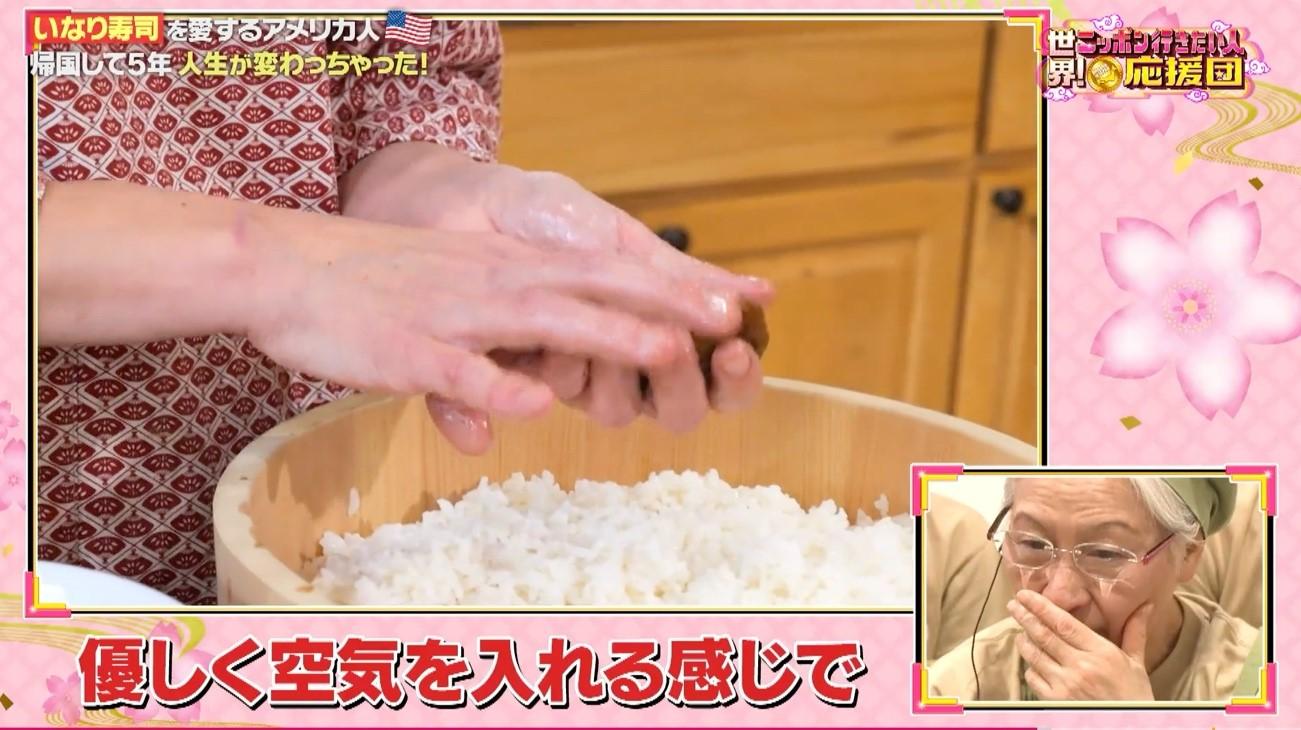

早速、いなり寿司を作るところを見せてもらいます。教わった通り、シャリに油揚げの煮汁をつけ、しさこさんのように優しく空気を入れる感じで詰めていく様子に、「本当に本格的になったんだなって。感動ですね」としさこさん。

帰国後、ジェシカさんは「いなり寿司教室」を始めました。シアトルやサンフランシスコなど、アメリカ各地で開催し、実はこのいなり寿司教室がきっかけで、去年7月にブレアさんと結婚。2人は高校時代に付き合っていましたが、20代の頃、別々の道へ。その後10年以上顔を合わせていませんでしたが、たまたまブレアさんの住む町で、いなり寿司教室を開催することに。その告知をブレアさんがSNSで見つけ、「会おう」とメッセージを送ったそう。

「いなり寿司が僕の人生を変えたんです」とブレアさん。初めはいなり寿司が食べ物に見えず怖かったそうですが、一口食べて好きになったとか。

最後にジェシカさんは「私のいなり寿司への情熱は止まりません。もっと多くの人にいなり寿司の魅力を届けたいと思っています」。ブレアさんも「来年、新婚旅行でニッポンに行く予定なので、皆さんに会えるのを楽しみにしています」とメッセージを送りました。

「本当にこちらの番組とジェシカに感謝の気持ちでいっぱい」と森本さん。しさこさんは「教えられることがいっぱいあります。頑張っていきたいですね、ジェシカと共に」と語ってくださいました。

ジェシカさんをニッポンにご招待したら、いなり寿司の魅力を母国アメリカに広め、それがきっかけとなり“人生の幸せ”もつかんでいました!

月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼けんちん汁を学びたい!

ドイツで野菜を自家栽培してまで“けんちん汁”を愛するクリスティーネさんが初来日!

栃木で味噌仕立ての“けんちんうどん”、茨城で醤油とかえしの効いた“けんちんそば”、群馬でこんにゃくの生産者さんからダシのきいた“けんちん汁”を学ぶ!さらに、発祥の地といわれる鎌倉・建長寺へ!普段は修行僧しか食べることのできない貴重な“けんちん汁”を特別にいただき、作り方も…。

▼漆喰(しっくい)のワザを学びたい!

アメリカで大工をしているジギーさんが挑戦しているのは真っ白な壁にする“漆喰”!ニッポンを代表する左官職人・挾土(はさど)秀平さんから直々に、漆喰作りから、コテの使い方、美しく塗るポイントなど漆喰の壁塗りのワザを伝授してもらう。あれから6年…挾土さん自身も新たなる挑戦を!そして、ジギーさんも学んだワザを活かし、技が格段に進歩したとの報告が…!

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

憧れのニッポンで昭和家電に大興奮!

紹介するのは、ポーランド在住の「昭和家電」を愛するミハウさん。

2025年は、昭和で数えるとちょうど100年にあたる年。近年、Z世代を中心に純喫茶の「クリームソーダ」や「写ルンです」、「昭和歌謡」や「花柄のコップ」などがヒットする「昭和レトロブーム」が起きています。

中でも昭和家電を愛してやまないミハウさん。5年前からネットオークションで集め始めた昭和40~50年代の日本製品を500点近く所有。グラフィックデザイナーの仕事を辞め、貯金をつぎ込み、1年前に昭和家電のショップをオープンしました。しかし、なかなか軌道に乗らず、祭りやイベントに出店してはお店の宣伝をしています。

お店の商品の中には、ライトと鉛筆削りが一体になったものや、椅子型掃除機など個性的なものも。海外に比べ住宅面積が限られるニッポンでは、家電の小型化が重要な鍵に。そこで生み出されたのが、「テレビデオ」や洗濯乾燥機など、合体家電と呼ばれる1台で2役を兼ねる家電。その進化の裏には、ニッポンの高い技術力があるといわれています。

ニッポンには一度も行ったことがないミハウさん。ニッポンの家電を集め始めたのは扇風機が最初でした。部屋に置く扇風機を探していたところ、日本製の古い扇風機を見つけ、購入したのがきっかけで集めるように。将来ニッポンの家電ミュージアムを開くのが夢で、「沢山の昭和家電を見てもっと勉強したい」と話します。

そんなミハウさんをニッポンにご招待! 初来日を果たしました。

向かったのは、三重県伊賀市。この街に、日本随一の昭和家電を所有している方がいます。

迎えてくださったのは、冨永潤さん。25年の月日をかけ、たった一人で集めた昭和家電や日用品の数は2万点以上! 映画「ALWAYS 三丁目の夕日」やNHKの朝ドラ「ブギウギ」など、昭和を舞台にした作品の小道具として使用されてきました。

早速、冨永さんのコレクションを見せていただくことに。ミハウさんは、昭和の魔法瓶が大好き! 「最近のものはカラフルではなくなってきてとても寂しいです」と話すミハウさんに、「すごく分かります」と冨永さん。

高度経済成長期、暮らしが豊かになるにつれ、食卓に彩りを添えようと花柄をプリントした家電が次々と登場。その後、時代と共に花柄が変化し、幾何学模様、ストライプ柄へと流行が移り変わっていきました。

ミハウさんが好きなのはストライプ柄。お店にもあったそうですが「最近売れてしまって、ちょっと悲しいです」と伝えると、なんと冨永さんがプレゼント! 貴重な魔法瓶をいただき大感激!

続いて見せてくださったのは、ミハウさんが昭和家電を愛するきっかけになった扇風機。

大正9年に日立製作所が製造した扇風機は色もシンプルで、その重さは8キロほど。その後、昭和28年にテレビ放送が開始されるとコマーシャルの影響で家電ブームが起こり、各社が新たなデザインや機能を考案し、どんどん華やかに。

ニッポンの扇風機には、首の伸縮機能という特徴も。ニッポンの住宅の多くは和室と洋室が混在しているため、座った高さに合わせて扇風機の高さも調整できる機能が。ニッポンの家電は、細かなニーズに応えることで進化していったのです。

そして家電の王様・テレビには、ニッポンのモノづくりの真骨頂が。冨永さんのコレクションの中には、ニッポンで数台しか残っていないテレビが、まだ使える状態で保存されています。

その一つが、昭和47年に「松下電器」が世界で初めて発売した赤外線リモコン付きテレビ。現在も、世界中で赤外線方式が採用されていますが、そこには苦難の歴史が。

昔のテレビは、ダイヤルを手動で回してチャンネルを変える仕組みでしたが、遠隔操作できるようにと、各社がリモコンづくりに試行錯誤。昭和34年に発売された「ビクター」の白黒テレビには、日本初の光リモコンが搭載されました。

テレビの上に据えられたセンサーは光の多い方に反応し、その方向にダイヤルが自動で回りますが、センサーの前に影が落ちるとダイヤルが回ってしまう誤作動が。

光リモコンから12年後、「三洋電機」のテレビのリモコンは超音波を利用。しかしこれも、金属音で勝手にチャンネルが変わる弱点があったため、最終的に赤外線リモコンが登場することになったのです。

他にも、ラジオとカメラが合体したものや、1台3役の調理家電などさまざまな昭和家電を見せてくださったミハウさん。「僕には、将来、昭和家電のミュージアムを開きたいという夢があります。だからいろいろな家電の歴史が見られて本当に嬉しかったです」と伝えると、実は富永さんも同じ夢を持っているとのこと。「一緒の夢を持っている人に出会えて嬉しいです」とミハウさん。

そろそろお昼の時間ということで、創業60年の大衆食堂「ドライブイン山添」へ。昭和から変わらないレトロな店内に大興奮のミハウさん。冨永さんオススメの「中華そば」をいただき、ノスタルジックな雰囲気を満喫しました。

その後も、倉庫の昭和家電を堪能ん。電気スタンドに時計の機能を備えた珍しい合体家電に目を留め、「このランプは今までに見たことがない…とても美しいです」。こうした昭和家電をどうやって集めているのか冨永さんに質問すると、譲ってもらうことが一番多いそう。

SNSなどでも発信し、昭和家電コレクターとしてその名を知られる冨永さん。「整理したい昔の物がある」との連絡を受けると、日本各地に出向きます。実は明日も扇風機を譲ってくれる方のところに取りに行くそうで、ご一緒させていただくことに。

翌日、向かったのは静岡県熱海市。「冨永さんに扇風機を譲りたい」と連絡した、鈴木淳子さんのお宅へ。テレビ番組で昭和家電を紹介する冨永さんを見て、ぜひ自分の扇風機を譲りたいと連絡先を調べて電話したそう。

その扇風機は、昭和30年代後半に発売された東芝製の「夕顔」。基本給が1万円ほどの時代に、1万2500円だった高級扇風機です。生産数も少ないため、今でもオークションに出品されることはほとんどなく、コレクターの間では“幻の扇風機”といわれています。

手元のスイッチを押すと明かりが。扇風機と常夜灯が一緒になった合体家電でもあります。冨永さんも写真でしか見たことがなく、ずっと欲しいと思っていたそう。ミハウさんも「僕も、『夕顔』を見られるとは夢にも思いませんでした」と感動!

そんな「夕顔」は、亡くなったご主人・忠雄さんとの思い出の品。淳子さんが勤めていた電器店に忠雄さんが何度か訪れ、「夕顔」を買ったことをきっかけに仲を深め、結婚しました。手入れを欠かさず大事にしてきた扇風機ですが、冨永さんに譲ることについて「良いところにお嫁に行ったような気がして、本当に私はありがたいです」と淳子さん。

「夕顔」を渡す際は、みんなでお祝いをしたいと、淳子さんがお赤飯と手料理を用意してくださいました。ミハウさんもご馳走になり、初めてのお赤飯の美味しさに驚き!

そして別れの時。冨永さんからランプのプレゼントが! 昨日ミハウさんが夢中になっているのを見て、ミハウさんになら…と譲ってくださいました。思いがけないプレゼントに「これは僕にとってのトロフィーです!」と大感激。

「冨永さんのアイデアのおかげで皆さんとここで出会えて、熱海に来て美味しい食事を一緒に…そしてプレゼントまでいただいて感謝しています」とミハウさん。富永さんも「ミハウさんと会えたことが一番嬉しい」と話してくださいました。

冨永さん、淳子さん、本当にありがとうございました!

続いて、福岡・博多へ。実はミハウさん、昭和61年に「シャープ」が発売したダブルカセット仕様のラジカセが、テープを入れても再生されないと話していました。

昭和家電の多くは、すでに部品も製造されていないため、製造メーカーでも修理するのは困難。しかし、ここ博多に昭和家電を甦らせる神業をもつ職人さんが!

迎えてくださったのは、修理ができる骨董屋さんとしてこの道22年の大場敬志さん。電子機器メーカーを退職して始めた「骨董&リサイクルショップkatsu」には、メーカーや電器店などから引き取って修理した昭和30年前後の家電などが1万点近くも。ミハウさんは「天国にいるかのようです」と大興奮!

“魔法の手”を持つ修理人とも評される大場さん。現在、昭和34年製のブラウン管テレビの映像が映らない原因を調査中だそうで、その様子を見せていただくことに。

大場さんが見ているのは回路図。テレビが一般販売されるようになった昭和30年頃は、高価なため、故障しても修理して使うのが一般的でした。そこで、街の電器屋さんはメーカーから提供される回路図を持って各家庭を訪問し、修理していたそう。

難しいのは不良個所を見つけること。300近くある内部の部品を丹念に調べ、故障の原因を突き止めます。大場さんによると、1カ月かけて原因を見つけ、処置は数秒ということもあるとか。

原因を見抜くため、大場さんが事前に行っているのは故障したテレビの分解。内部には、大量のほこりや汚れが溜まっています。そこに大場さんが水をかけ、ミハウさんはびっくり! 水で洗い流すことで接触不良の原因となるほこりや汚れを取り除き、修理の際に不調部分を見やすくするそう。その後、1週間以上天日干しにすることでやっと修理が可能に。

回路を入念に観察すること1時間。大場さんが不良部分と診断したのは、電気信号を制御する真空管を挿すソケット。ここが錆びて電器が流れなくなっているため、新たなソケットと交換します。

もちろん、古いものと全く同じ部品は作られていないので、修復不可能な家電から使える部品だけを取り出したり、閉店する電器店から譲ってもらったりして部品を収集。20年で1万点近く集め、ストックしています。

「直ったら使ってくれる人がいたら良いなと思いながら修理しています」と大葉さん。昭和家電をインテリアとしてではなく、現役のものとして使ってほしい…そんな思いで店名に復活の“katsu”をつけました。ミハウさんも、お客さんが買った商品を使っている写真を送ってくれると嬉しくなると話します。

新たなソケットをつなぎ、真空管を挿すと、昭和34年製のテレビに映像が! 地デジチューナーをつければ、現在の放送も受信できます。

そしていよいよ、ミハウさんの動かないラジカセを見ていただくことに。大場さんが普段修理している家電は昭和30年代のものが中心ですが、昭和61年製で、カセットが縦に重なる珍しいラジカセを修理することはできるのでしょうか?

ミハウさんもお手伝いさせていただき、まずは分解。テープを送るゴムベルトは問題なさそうですが、再生するための部品の動作が不安定に。スイッチの動きも固くなっています。

すると、大場さんが綿棒で灯油を塗り始めました。部品にはグリースと呼ばれる潤滑油が内部に塗られていますが、手入れせずに長期間放置すると、ほこりと混じり固まってしまいます。そこで、油汚れを分解する作用がある灯油を塗り、グリースを溶かしてスムーズに動くようにします。

部品の隅々に灯油を塗ること30分、再び組み立て直し、再生ボタンを押すと…見事、ラジカセから音楽が流れました! ミハウさんは「大場さんは修理の神です!」と大喜び。大場さんも「良かったねぇ」と笑顔がこぼれます。

そして、別れの時。修理したラジカセを受け取り、「言葉では表せないぐらい幸せです。こんなに素晴らしい国で素晴らしい出会いがあって、夢を見ているような感覚です」とミハウさん。大場さんも「楽しかった、とても」と話してくださり、握手とハグを交わしました。

大場さん、本当にありがとうございました!

実はミハウさん、博多でこんなところにも。九州で最も古い歴史を持つ、中古レコードやCDを専門に扱う「田口商店KEYAKI」を訪れていました。手に入れたかったのは、「太陽にほえろ!」のレコード。以前ドラマを観て、テーマソングが大好きになったとか。4枚購入し、大満足のミハウさんでした。

ミハウさん、またの来日をお待ちしています!

いなり寿司をきっかけに人生に大きな変化が!

紹介するのは、アメリカ在住の「いなり寿司」を愛するジェシカさん。

甘辛く煮た油揚げと、酢飯がおりなす味の合奏「いなり寿司」。近年は、いなり寿司の専門店が増え、ブームの兆しが。袋を閉じず、上に旬の食材をたっぷり乗せた彩り豊かないなり寿司や、カラフルな包装紙で飴の形に包んだキャンディいなりなども。

ジェシカさんにとって、いなり寿司は思い出の味。18年前に他界したおばあちゃんが日本人で、よく作ってくれていたそう。おばあちゃんが亡くなってから、その味を追求するようになり、今ではケータリングシェフとして、パーティーでいなり寿司を提供しています。

早速、いなり寿司を作ってもらうことに。まずは、玉ねぎや昆布を使い、おばあちゃんから受け継いだ秘伝の作り方で、6時間かけて出汁を作ります。油揚げは、お湯をかけて油抜き。こうすると、出汁が染み込むように。味だけでなく、おいしく作る技もおばあちゃん仕込み。

出汁で油揚げを煮込み、酢飯を握って中に詰めたら、いなり寿司の完成! 仕込みから10時間かけたおばあちゃん直伝の味は、両親や友人にも大好評です。

そんなジェシカさんを、ニッポンにご招待! 約5年前、念願だったおばあちゃんの故郷を訪れました。

向かったのは、東京・巣鴨にお店を構える、創業53年の「八千穂寿司」。いなり寿司が江戸に広まる元となった「志乃多巻」にちなんだ名をもつ「志乃多寿司」で修業を積み、老舗の味を今に受け継いでいます。今回、ジェシカさんの熱意を伝えたところ、快く受け入れてくださいました。

早速、いなり寿司をいただきます。初めて食べる本場ニッポンのいなり寿司に、「こんなに美味しいなんて、朝昼晩3食でも食べたい味です」とジェシカさん。1日3000個を売り上げるといういなり寿司の、秘伝の作り方を教えていただくことに。

まずは油抜きから。たっぷりの熱湯に沈めることで油がしっかり抜け、味が染み込みやすくなるそう。お湯をかける方法しか知らなかったジェシカさんは「お湯に浸す方法で今度からやってみます」と。

しっかりと油抜きをしたら、味付け。使うのは、醤油、砂糖、みりんなど一般的な調味料ですが、味を決める絶妙な配分は秘伝中の秘伝。ジェシカさんだけ特別に教えていただきます。この秘伝のタレで30分煮込み、半日ほど冷まして味を馴染ませます。

続いてシャリ作り。お米は弾力があり、控えめな甘さが特長の山形産の「はえぬき」に、強い旨味に優れた石川県産の「コシヒカリ」を配合したブレンド米。名店ならではのこだわりです。

炊き上がったら、ここからは時間との戦い。酢を回しかけ、切るように混ぜ合わせます。

素早いシャリ切りに、ジェシカさんはびっくり! 二代目店主の森本貴之さんによると、「お酢をかけて1分くらいが勝負」とのこと。時間をかけてしまうと米同士がくっついてダマになり、粘りが出てしまうとか。

包む作業にも、味を決める工夫が。シャリに油揚げの漬け汁をまんべんなく染み込ませることでお米がほぐれやすくなり、味が均一になります。

さらに、シャリは握らず、詰めすぎないのがポイント。こうすることで米が潰れず、口の中でほどける食感に。アメリカでは、シャリを握ってから油揚げに入れていたジェシカさん。早速詰めさせていただくと、ついついご飯を握るクセが。

ご飯の分量にもなかなか慣れずに苦戦する中、「もっと練習させてもらえますか?」とジェシカさん。その熱意に応えたいと、お店が終わった後、森本さんのお母さんで女将のしさこさんがつきっきりで猛特訓することに。

子どもの頃、日本人のおばあちゃんにいなり寿司を教わったジェシカさん。当時を思い出しながら、ひたすら包み続けること1時間。最初に作ったものと比べると、きれいな俵形に。しさこさんにも褒めていただき、「この体験は絶対に忘れません」とジェシカさん。

そして、別れの時。「私を信頼し、秘密の作り方まで教えていただき、本当にありがとうございました」と、「八千穂寿司」の皆さんを前に、感謝の手紙を読み上げます。さらに、猛特訓に付き合ってくださったしさこさんに「まるで本当のおばあちゃんといるようでした。私にとって本当にかけがえのない時間となりました」と伝えるジェシカさん。

皆さんとハグを交わし、涙を浮かべて別れを惜しむジェシカさん。しさこさんから「頑張ってね」と激励の言葉をいただき、お店を後にしました。

あれから5年…。ジェシカさんからのビデオレターを、「八千穂寿司」の皆さんの元に届けます。

放送直後、来客数が10倍以上になったという「八千穂寿司」。ビルの老朽化のため、4年前に市ヶ谷に移転、番組レギュラーの眞鍋かをりさんもいなり寿司を買いに訪れたそう。

ジェシカさんも、以前の家から車で5分の場所にお引越し。お気に入りは、家と一緒に買った森だそうで、その広さはなんと3万坪!

帰国後も、「八千穂寿司」で教わったことを守り、いなり寿司を作っているジェシカさん。秘伝のレシピはいつも大切に枕元に置いており、「約束通りレシピの秘密は誰にも教えていません」と話します。

早速、いなり寿司を作るところを見せてもらいます。教わった通り、シャリに油揚げの煮汁をつけ、しさこさんのように優しく空気を入れる感じで詰めていく様子に、「本当に本格的になったんだなって。感動ですね」としさこさん。

帰国後、ジェシカさんは「いなり寿司教室」を始めました。シアトルやサンフランシスコなど、アメリカ各地で開催し、実はこのいなり寿司教室がきっかけで、去年7月にブレアさんと結婚。2人は高校時代に付き合っていましたが、20代の頃、別々の道へ。その後10年以上顔を合わせていませんでしたが、たまたまブレアさんの住む町で、いなり寿司教室を開催することに。その告知をブレアさんがSNSで見つけ、「会おう」とメッセージを送ったそう。

「いなり寿司が僕の人生を変えたんです」とブレアさん。初めはいなり寿司が食べ物に見えず怖かったそうですが、一口食べて好きになったとか。

最後にジェシカさんは「私のいなり寿司への情熱は止まりません。もっと多くの人にいなり寿司の魅力を届けたいと思っています」。ブレアさんも「来年、新婚旅行でニッポンに行く予定なので、皆さんに会えるのを楽しみにしています」とメッセージを送りました。

「本当にこちらの番組とジェシカに感謝の気持ちでいっぱい」と森本さん。しさこさんは「教えられることがいっぱいあります。頑張っていきたいですね、ジェシカと共に」と語ってくださいました。

ジェシカさんをニッポンにご招待したら、いなり寿司の魅力を母国アメリカに広め、それがきっかけとなり“人生の幸せ”もつかんでいました!

月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!

▼けんちん汁を学びたい!

ドイツで野菜を自家栽培してまで“けんちん汁”を愛するクリスティーネさんが初来日!

栃木で味噌仕立ての“けんちんうどん”、茨城で醤油とかえしの効いた“けんちんそば”、群馬でこんにゃくの生産者さんからダシのきいた“けんちん汁”を学ぶ!さらに、発祥の地といわれる鎌倉・建長寺へ!普段は修行僧しか食べることのできない貴重な“けんちん汁”を特別にいただき、作り方も…。

▼漆喰(しっくい)のワザを学びたい!

アメリカで大工をしているジギーさんが挑戦しているのは真っ白な壁にする“漆喰”!ニッポンを代表する左官職人・挾土(はさど)秀平さんから直々に、漆喰作りから、コテの使い方、美しく塗るポイントなど漆喰の壁塗りのワザを伝授してもらう。あれから6年…挾土さん自身も新たなる挑戦を!そして、ジギーさんも学んだワザを活かし、技が格段に進歩したとの報告が…!

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。