意外と知らない『WeChat(微信)』とは? 巨大経済圏は日本でどう活用されている?

イチオシスト

イチオシスト

中国版LINEとしばしば称されるテンセント社『WeChat(中国名:微信)』がインバウンド需要などさまざまな要因を背景に、巨大経済圏として日本国内でも存在感を高めつつあります。

とはいえ『WeChat(微信)』に対して、名前を聞いたことはあるけれど日本国内で具体的にどのように使用されているのかピンと来ないサービスという印象をお持ちの方もいるでしょう。

そこで今回は『WeChat(微信)』とはどのようなサービスなのか、LINEとの違いやその経済圏の日本での使われ方などを解説します。

『WeChat(微信)』とは

WeChat(中国名:微信)は、2011年に中国のテクノロジー企業テンセント(Tencent)によって開発されたメッセージングアプリです。なおテンセント社は日本国内では『NIKKE』『Tower of Fantasy(幻塔)』などのゲームで人気のほか、KADOKAWAなど日本の大手企業との資本提携でも知られています。

そんなテンセントが手掛けるWeChatは2025年現在、中国では単なるコミュニケーションツールを超えた「経済圏」を形成しています。この「WeChat経済圏」とは、WeChatを中心に構築されたエコシステムを指し、ユーザーがアプリ内で日常生活の多くの活動を完結できる仕組みを意味します。

WeChatの特徴的な機能には、メッセージング、音声通話、ビデオ通話、SNS機能、モバイル決済(WeChat Pay)、公式アカウント、ミニプログラム(小程序)などがあります。

これらの機能が統合されていることで、中国でWeChatを利用するユーザーはアプリを離れることなく、友人とのコミュニケーションや買い物をWeChatで行うのが日常的です。加えて公共料金の支払い、タクシーの予約、食事の注文、さらには行政手続きまでWeChatで行うケースがあります。

WeChat(微信)とLINEの違い

WeChatは中国国内で圧倒的な普及率を誇り、その利用人数は約13.4億人とも言われています。中国では「WeChatをダウンロードしていないスマホユーザーはいない」ほど広く浸透しており、日本で約9,500万人が利用しているLINEと同様に人々の生活に欠かせないツールとなっています。

「中国版LINE」とも呼ばれるWeChatですが、LINEとは機能や使用方法には違いがあります。

たとえば対応言語数ですが、WeChatとLINEの対応言語はそれぞれ以下の通り。

・WeChat

中国語(簡体)、中国語(繁体字)、中国語(香港)、英語、インドネシア語、マレー語、スペイン語、韓国語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、ベトナム語、アラビア語、トルコ語、フランス語、ドイツ語

・LINE

日本語、英語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、スペイン語、スペイン語(メキシコ)、スペイン語(ラテンアメリカ)、タイ語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語(2種)、マレー語、ロシア語、中国語(簡体)、中国語(繁体字)、韓国語

※LINEはOSにより一部使用可能な言語が異なる場合があります。

また、既読機能の有無とスタンプについても、違いがあります。まずLINEには既読機能があり、相手がメッセージを読んだかどうかが分かります。一方、WeChatには既読機能がなく、相手がメッセージを読んだかどうかは分かりません。

そしてLINEには豊富な種類のスタンプがあり、無料のものから有料のものまでさまざまです。一方でWeChatにもスタンプ機能はありますが、そのほとんどが無料です。

加えて、最も大きく異なる点としては決済機能でしょう。LINEは、2014年にLINE Payのサービスを開始させましたが、10周年を迎える2025年4月にそのサービスを終了することが発表されています。一方で、WeChat Payは中国国内のほとんどの場所で利用できるほど浸透しています。

WeChat(微信)の登録方法と日本で使う方法

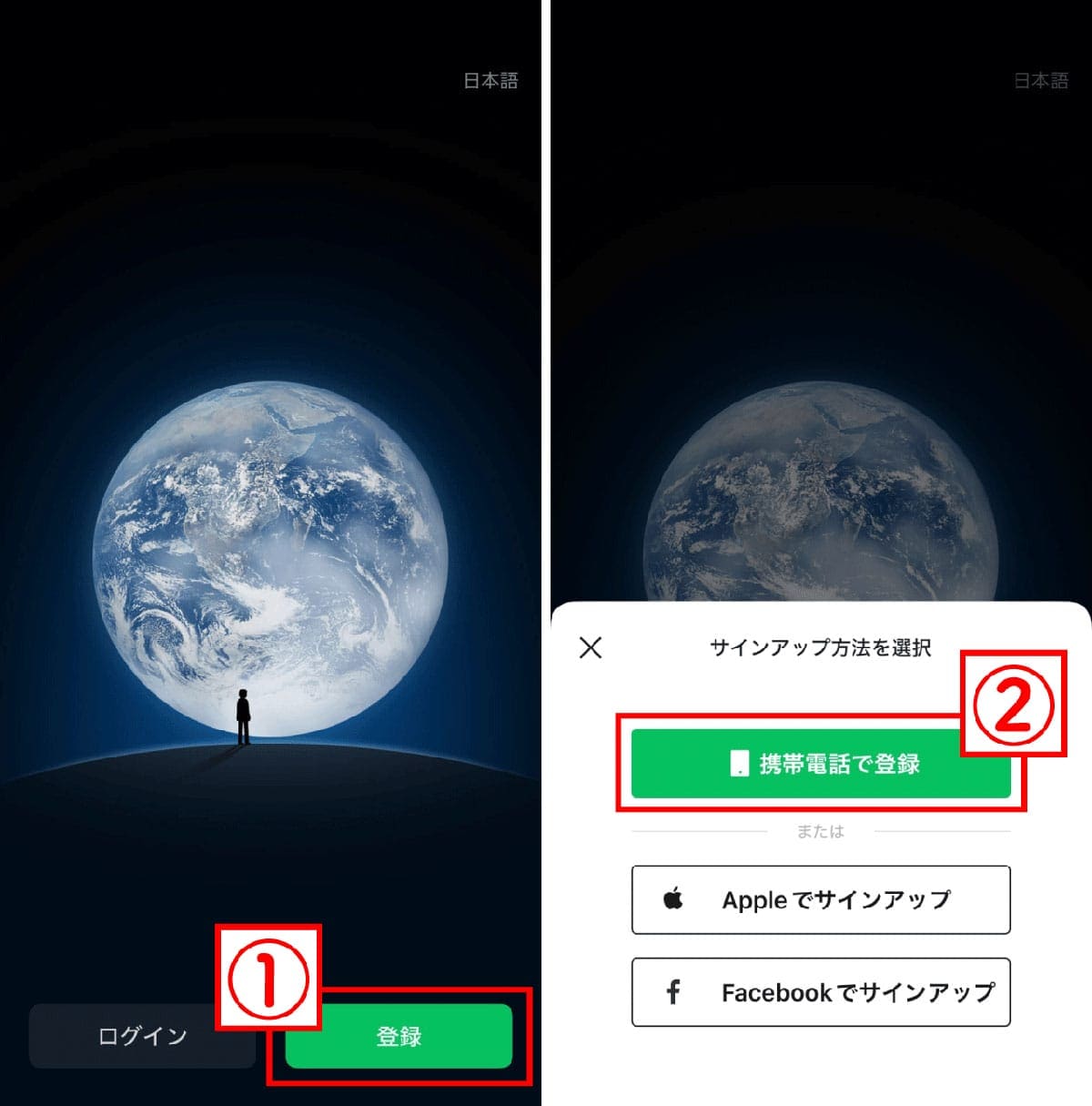

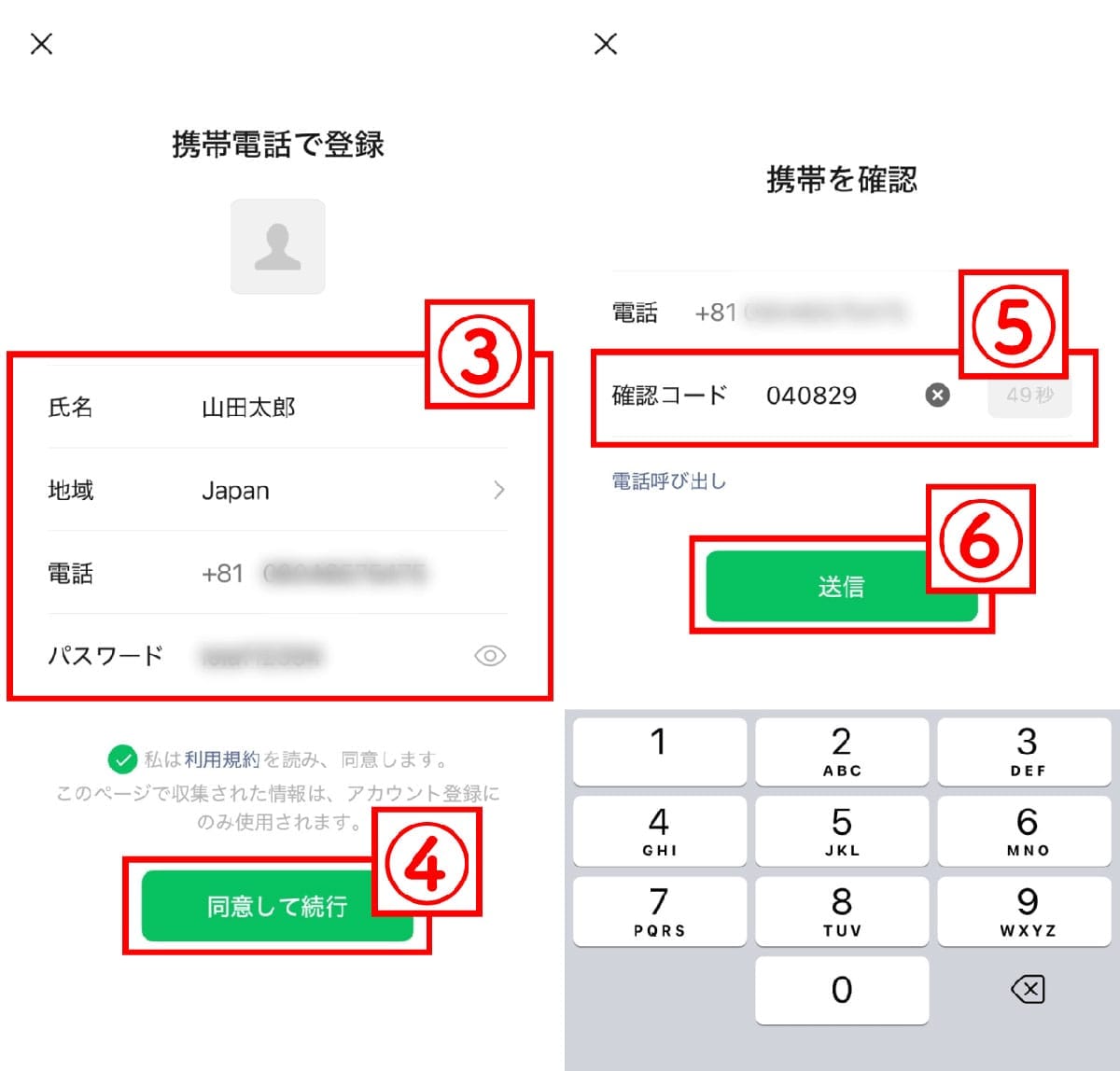

なおWeChat(微信)の登録方法と日本で使う方法は以下の通りです。アプリは事前にインストールしておきましょう。

なお、注意点として、アカウントの新規登録時、アカウントの認証が必要になります。筆者が検証した結果、iPhoneから登録した場合は問題なくアカウント登録まで完了しました。一方でAndroidからは認証なしではアカウント登録を完了できませんでした。

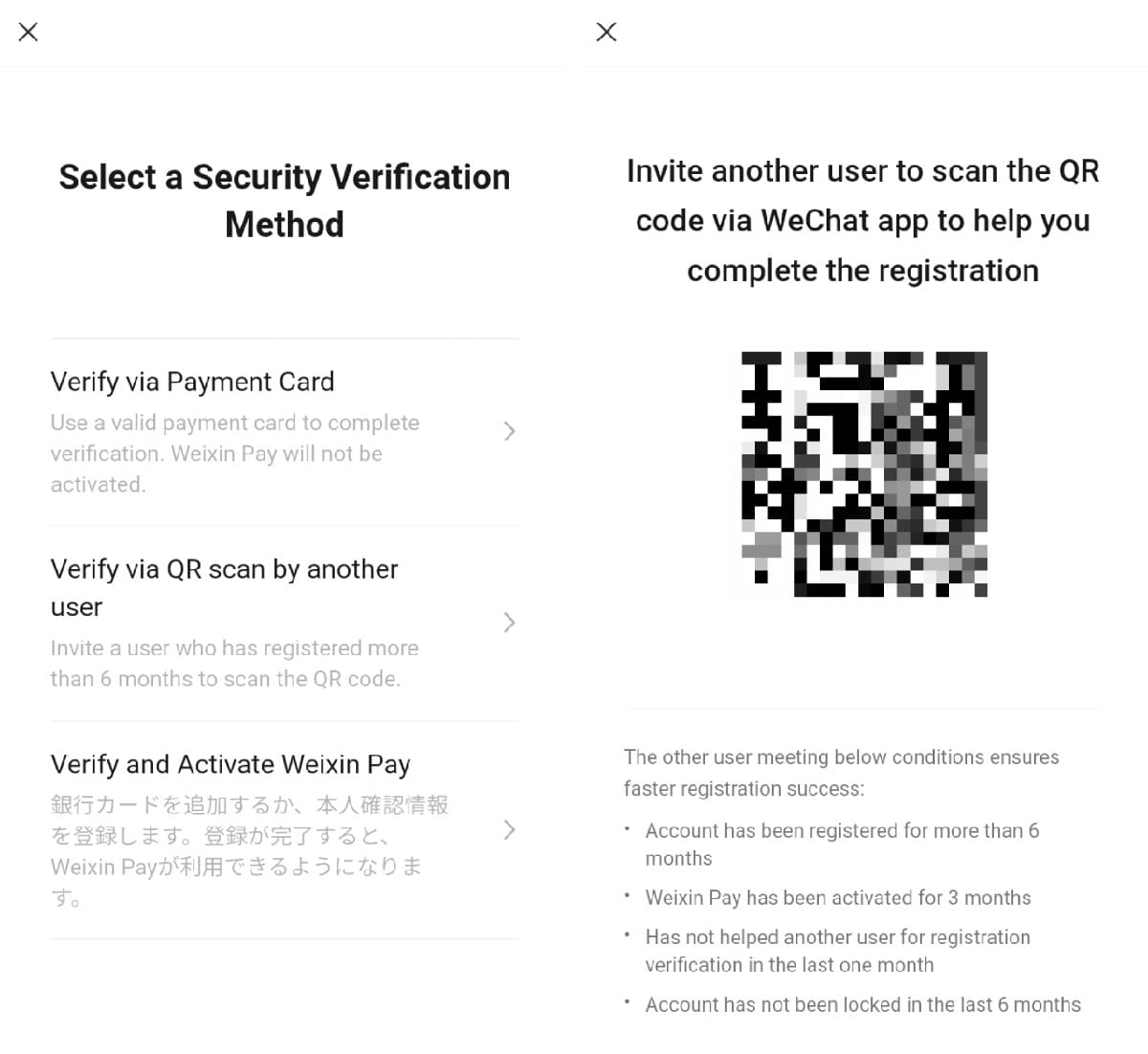

認証の方法は以下のいずれかです。中国人の友人の方がいる場合、WeChatに登録済みのユーザーに承認してもらうのが一番スムーズです。

・銀行カードを登録する

・本人確認情報を入力しWeChat Payと連携をする

・すでにWeChatに登録済みのユーザーに承認をしてもらう必要があります。

なお、承認してもらう既存ユーザーが条件が以下の条件を満たしていると承認がスムーズとも記載されています。

・アカウント登録後、6カ月以上が経過している

・WeChat Payを3カ月以上使用している

・過去1カ月以内に、他のユーザーの承認を行っていない

・過去6カ月以内にアカウントがロックされていない

また、iPhoneの場合、アカウント登録はできましたが、友だちを追加する際に同様の承認画面が表示されるため、既存ユーザーに承認をしてもらう必要があります。筆者は中国人の友人に承認をお願いして登録を完了させることができました。

『WeChat(微信)』の巨大経済圏は日本でどう活用されている?

『WeChat(微信)』の巨大経済圏は日本でも、訪日観光客による決済やインバウンドマーケティング、また在日中国人の方々による積極的な利用によって存在感が急激に増しています。

WeChatの国内での利用例を見ていきましょう。

訪日観光客による決済

特にWeChat Payは、WeChat経済圏の中核を成す存在です。中国国内では、現金やクレジットカードを使わずにQRコードをスキャンするだけで支払いが完了する仕組みが広く普及しており、WeChat Payはその主要な決済手段の一つです。2019年時点で、WeChat PayのQRコード決済による年間取引額は、8兆5800億元(約130兆円)という巨大な規模に達しています。

WeChat Pay は、訪日中国人観光客にとっても日常的に使い慣れたツールです。そのため、日本国内の宿泊施設、飲食店、土産物店など、さまざまな店舗で WeChat Payによる決済が導入されています。

特にWeChat Payの導入は、日本国内の観光業や小売業、飲食業において顕著です。たとえば、大手百貨店やドラッグストア、家電量販店などでは、WeChat Payを利用したプロモーションを実施し、訪日観光客向けの割引キャンペーンを展開するケースが増えています。

WeChat(微信)公式アカウントを利用した集客

WeChatの公式アカウントやミニプログラムを活用したマーケティングも注目されています。日本の観光地や企業は、WeChatの公式アカウントを開設し、中国語で情報を発信することで、中国人観光客に直接アプローチしています。さらに、ミニプログラムを活用して、観光地の案内やチケット予約、クーポン配布などのサービスを提供する事例も見られます。

在日中国人のコミュニティによるWeChat(微信)の活用

一方で、日本国内でのWeChatの利用は、中国人観光客や在日中国人コミュニティに限定される傾向があります。

日本には約84万人(2024年6月末時点)の在留中国人が居住しており、その多くがWeChatを日常的に活用しています。在日中国人コミュニティにとって、WeChatは単なるコミュニケーションツールではなく、生活基盤を支える「巨大経済圏」として機能しています。中国本土とのつながりを維持しつつ、日本での生活を円滑に進めるためのプラットフォームとして、多様なシーンで利用が拡がっています。

WeChatのグループとWeChat Payを利用した買い物

近年、日本に住む在留中国人の間で、WeChatのグループとWeChat Payを利用した独自の経済圏が形成されています。WeChatのグループは、最大500人まで参加可能で、これらのグループ内では、さまざまな情報交換や商品の売買が行われています。

たとえば、中国人の業者が豊洲市場で仕入れた新鮮な魚介類を写真に撮り、WeChatのグループに投稿します。グループのメンバーは、その投稿を見て購入希望の商品を注文し、業者はWeChat Payで支払いを受け、商品を配送します。

このようにWeChatのグループとWeChat Payを利用した取引は、日本国内の経済活動に新たな側面をもたらしています。

しかし、その一方でWeChat Payは中国の銀行口座と連携しているため、日本国内での売り上げが申告されず、税金が支払われないケースが問題としても指摘されています。

不動産情報や求人情報のやり取りが行われることも

WeChatのグループは、単に商品の売買だけでなく、生活に必要なさまざまな情報交換の場としても機能しています。

たとえば、日本に住む中国人が経営する不動産屋の情報がWeChatのグループ内で共有され、部屋探しに利用されています。また、中国語で学べる予備校の情報や、在日中国人が経営する会社からの求人情報もWeChatのグループを通じてやり取りされています。

このようにWeChatのグループとWeChat Payは、日本社会において中国人同士が経済活動を行うための重要なツールとなっています。

外国人の方々同士のコミュニティが、日本人の間で定着しているSNSとは別のSNSで出来上がっており、日本国内での生活の情報交換や決済もそれらのサービス上で行われているのは、日本の方からは見えにくい一面かもしれません。

総じてテンセント社が手掛ける『WeChat』は、水面下で国内でも巨大経済圏として定着しつつあります。インバウンドマーケティングなどに用いるだけでなく、国内の中でも存在感が大きいものに変わりつつあります。

日本では『ゲーム』ないしは『投資』の分野で名高いテンセント社ですが、Webサービスやキャッシュレス決済の分野でも『経済圏』が拡大していくかもしれません。

※サムネイル画像(Image:Vladeep / Shutterstock.com)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。