Z世代にとってゴールドカードは当たり前? 選ばれる理由はポイント還元と特典【ドコモ調べ】

ゴールドカードは、通常のクレカよりもポイント還元率がよく、さまざまな特典を利用することができるメリットがある。一方で年会費の高さが懸念材料になり得るため、特に若年層は一般カードを持っている人が多いかもしれない。実際に、ゴールドカードを取得している若者はどの程度存在するのだろうか。NTTドコモが実施した「ゴールドカードに関する若者の意識調査」を見ると、Z世代のゴールドカードに対するイメージが浮き彫りになった。

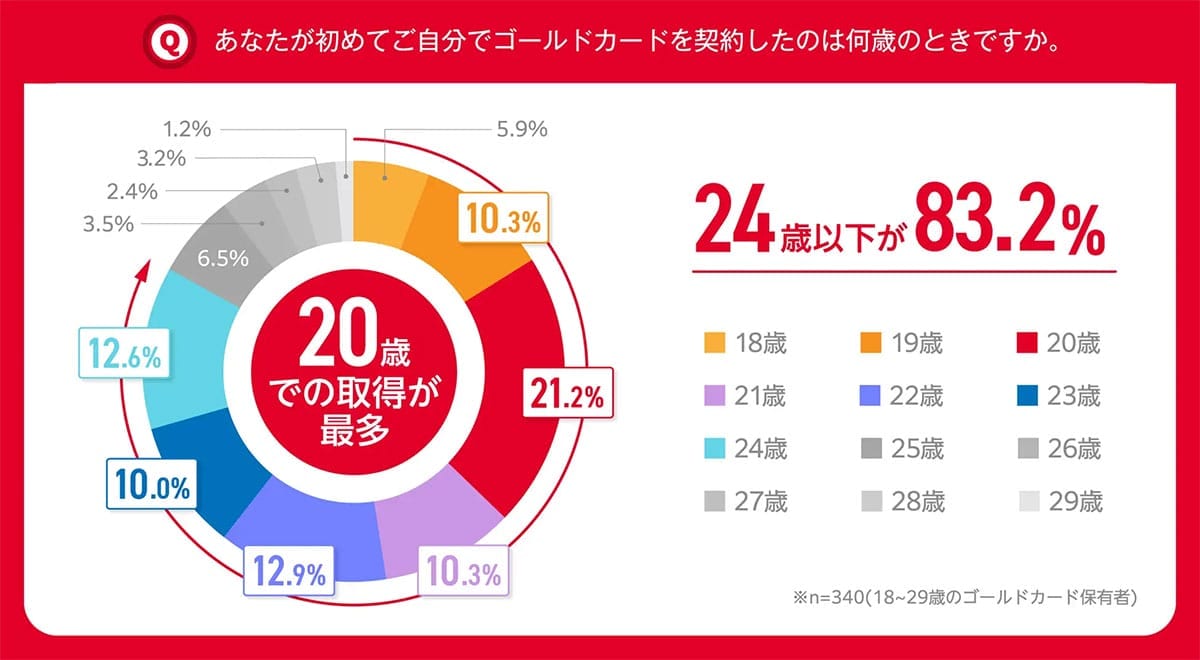

Z世代のゴールドカード保持者は20代前半で契約した人が大半

調査は全国18歳~29歳の男女7,898人を対象に、2025年1月27日~1月30日に実施された。自分でクレカを契約している人のうち、ゴールドカード保有者は16.2%と2割に満たず、少数派であると言えよう。だが、ゴールドカード保有者340人に「ゴールドカードを契約した年齢はいつか」と尋ねると、一番多かった回答は「20歳」(21.2%)と比較的若く、24歳以下でゴールドカードを契約した人が全体の83.2%と、若年層のゴールドカード所持者は、多くが20代前半で契約している。

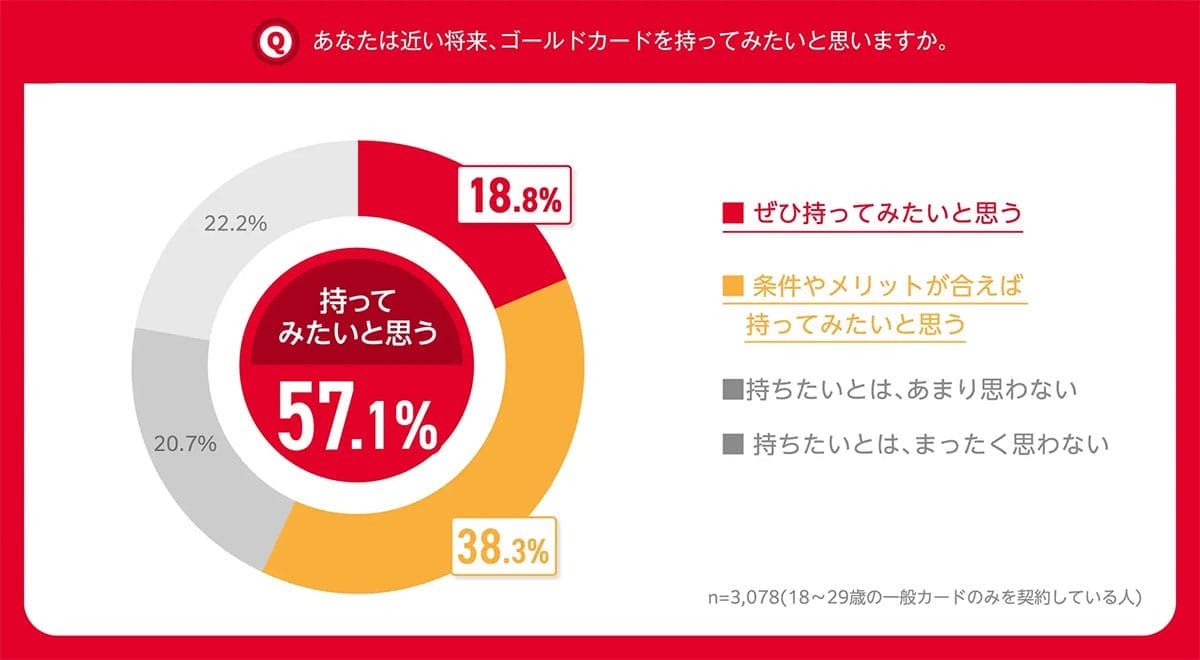

ゴールドカードを持っていない若者は、ゴールドカードをどのように捉えているのだろうか。ゴールドカード未保有者890人に「将来ゴールドカードを持ってみたいか」と尋ねたところ、「条件やメリットが合えば持ってみたいと思う」が38.3%、「ぜひ持ってみたいと思う」が18.8%と、合わせて約6割がゴールドカードを持ちたいと考えていることが判明。「おトクなゴールドカードを選ぶことは賢い選択だと思うか」という質問に対して、「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の割合が合計で76.9%という結果だった。若年層にとってゴールドカードを持つことは、賢い選択として考えられているようだ。

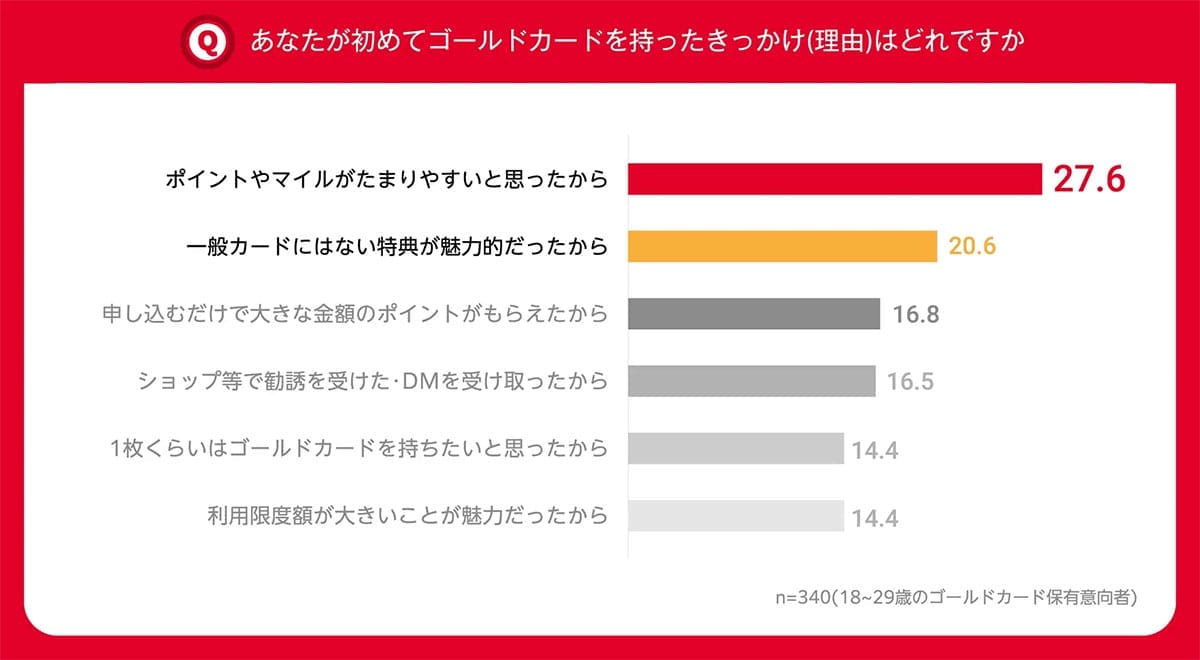

ゴールドカードを選ぶ理由はポイント還元率の高さや魅力的な特典

Z世代がゴールドカードを持つきっかけや理由はどのようなものだろうか。「初めてゴールドカードを持ったきっかけ」についての質問に対し、「ポイントやマイルが貯まりやすいと思ったから」が27.6%と最も高く、次いで「一般カードにはない特典が魅力的だったから」が20.6%だった。ポイ活が普遍的になった現代において、「現金での支払いはポイントもたまらず損」というイメージが広がり、より高い還元率や特典を利用して、支出をするとしたら賢くポイントを貯めたいという意識を持っているのかもしれない。

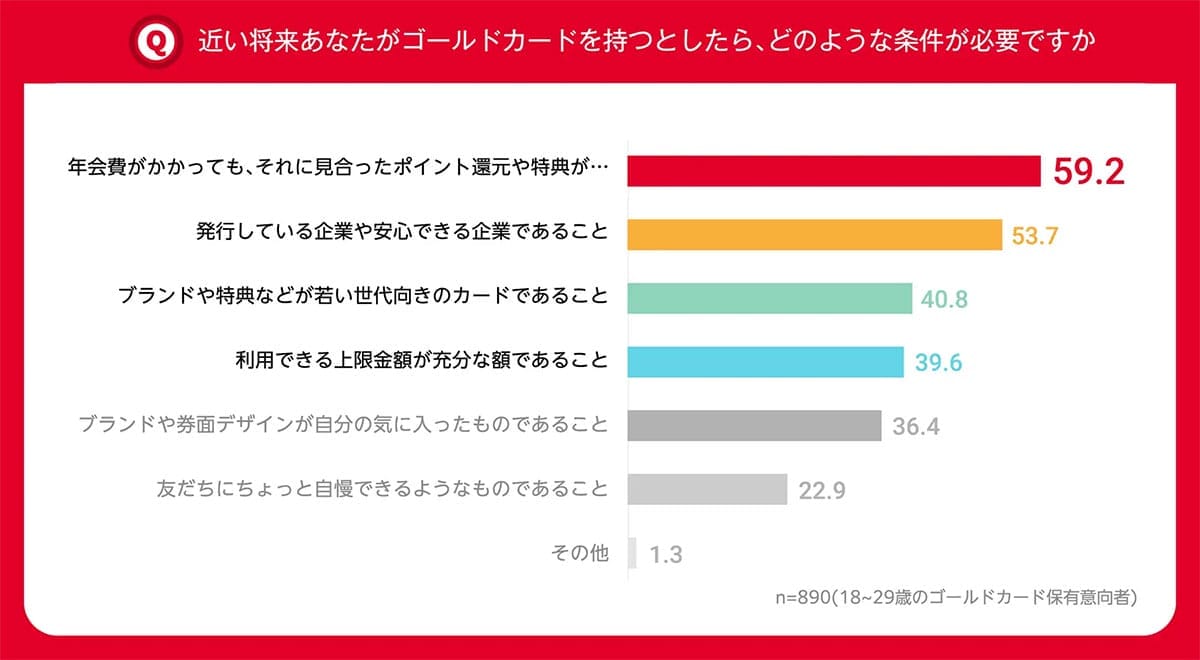

「ポイントが貯まりやすくても年会費が高かったら意味がない」という問題に対しても、もちろんZ世代はしっかり考慮に入れている。「ゴールドカードを持ってみたい」と回答した人に対して「持ちたいと思うカードの条件は何か」と質問したところ、約6割が「年会費がかかっても、それに見合ったポイント還元や特典があること」と回答。ゴールドカードは従来のイメージである「ステータス」ではなく、「おトクさ」で選ぶ時代であると言えそうだ。ゴールドカードを持とうか迷っている人は、ポイントの還元率や特典内容と、年会費とをてんびんにかけて賢く選んでほしい。

出典:【NTTドコモ dカード】

※サムネイル画像は(Image:「NTTドコモ dカード」公式サイトより引用)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。