ポストコロナ時代の葬儀事情が激変! 高齢化による死者数増で「安置長期化」、火葬料の「自治体格差」の拡大、「家族葬」の流行......

ポストコロナ時代、葬儀の最新事情とは?

コロナ以降、葬儀の形が変わってきている。身内だけで行なう「家族葬」が増え、「火葬待ち」の時間が長くなった。また、民営火葬場の費用も値上がりしている。もしものときにどうすればいいのか。最新事情を聞いた!

* * *

■「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬」の違いは?2025年は、国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者になるという。

また、23年の日本の死亡者数は過去最多の年間157万6016人で、その後どんどん増え続け、40年には年間約167万人になると推計されている。

コロナ禍では「家族葬」や「火葬待ち」という言葉が話題になったが、コロナが収束した後の葬儀事情はどうなっているのか。自分の家族などの〝もしものとき〟に備えて知っておきたい。

話を聞いたのは『葬儀とお墓のハンドブック』(監修、ワン・パブリッシング)や『葬儀業界の動向と仕組みがよ~くわかる本』(秀和システム)などの著書がある葬儀コンサルタントの吉川美津子氏だ。

「今は病院から葬儀社を紹介されて依頼する人の割合が減っています。というのも、突然の事故などで亡くなる場合以外、病院では医師から『今日、明日がヤマ場です』などとあらかじめ宣告されたり、介護施設では看取り態勢に入ったりするケースが増えていて、そのタイミングで事前にインターネットなどで葬儀社の目星をつけておく人が増えたためです。

葬儀はどんなに安くても数十万円の費用がかかります。そこで故人や自分たちの希望する葬儀を行なったり、費用などを比較検討するためにも、余裕を持って葬儀社を探しておくことをオススメしています」

「家族葬」と「一般葬」で費用はどれくらい違う?

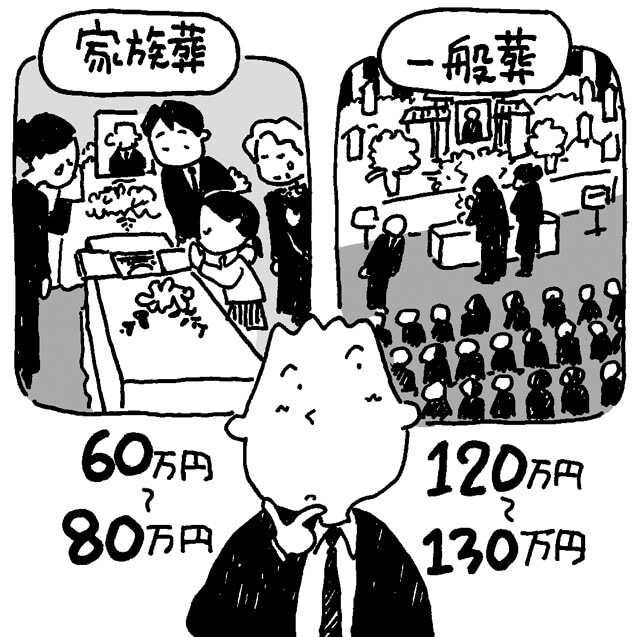

葬儀には「一般葬」とコロナ禍でよく知られるようになった「家族葬」があるが、その違いは何か。

「一般葬は、例えば故人の息子さんの会社の関係者など広い範囲の方もたくさん弔問にやって来ます。一方の家族葬は、家族と一部の親戚など本当に近い親族などで執り行なわれます。

家族葬という言葉ができたのは2000年頃です。理由は、亡くなる方が高齢化して普段から付き合いのある人も少なくなり、『それならば家族だけで送ってあげよう』と考える人が増えたからです」

それだけではない込み入った事情もあると、火葬場・葬祭施設の調査・研究をする「火葬研」の武田 至会長が話す。

「大掛かりな一般葬は、誰の供花を一番上に置くのか、誰の弔電から先に読むのかなど上下関係を気にします。これはとても大変です。また、葬儀は誰が弔問してもいいわけですから、その対応をしなければいけませんし、返礼品なども用意しておかなければいけません。これもとても面倒くさい。

しかし、家族葬は家族や親しい親戚などだけなので上下関係などあまり気にしませんし、来る人数もわかっています。そういう意味で一般葬よりラクなんです。

そのため、家族が亡くなったばかりでいろいろと忙しい中で、気を使わなくてラクにできる家族葬の人気が高まっているのです」

「お葬式に関する全国調査」(鎌倉新書)では、24年に行なわれた葬儀のうち半分の50%が家族葬だった。一方で一般葬は30.1%で3割しかない。ほかは一日葬の10.2%、直葬・火葬式の9.6%、その他の0.1%だ。

「一日葬」や「直葬」って何?

武田氏が「一日葬」と「直葬・火葬式」の解説をする。

「葬儀というのは基本的に宗教儀礼です。例えば、故人をこの世からあの世へ送るために僧侶が読経したりすること。それに対して告別式は、別れの言葉を述べたり、弔電を読んだりする儀式です。結婚でたとえるなら、結婚式が葬儀で披露宴が告別式です。今は葬儀と告別式が一緒になってしまっている状態です。

それから、お通夜は故人をあの世に送る前に家族や知人などが集まり、故人をしのぶ時間でした。しかし、仕事で忙しい人は葬儀には出ないでお通夜だけ来るということが多くなり、そのため、お通夜に僧侶を呼んで読経するなど葬儀のような形が増えてしまったんです。

そうなると、お通夜と葬儀で読経などの宗教儀礼を2回やることになります。それだったら、お通夜をやめてしまいましょうというのが『一日葬』です。

『直葬・火葬式』というのは、お通夜も葬儀・告別式もやらずに、火葬する前に火葬炉のそばで簡単なお別れをするものです。高齢の方だと『付き合いのあるのは家族だけだし、お金もあんまりかけたくない』ということで、直葬・火葬式を選ぶ人も増えています」

「一日葬と直葬・火葬式の違いを簡単に言うと、葬儀などのセレモニーがあるのが一日葬で、セレモニーがないのが直葬・火葬式です」(吉川氏)

では、一般葬、家族葬、一日葬、直葬・火葬式は、それぞれどれくらいの費用がかかるのだろう。

前出「お葬式に関する全国調査(2024年)」の「葬儀の種類と葬儀費用の総額(平均)」によると一般葬が161.3万円(最も回答が多い価格帯は120万~140万円未満)、家族葬が105.7万円(同60万~80万円未満)、一日葬が87.5万円(同20万~40万円未満)、直葬・火葬式が42.8万円(同20万~40万円未満)だった。

「ただ、一般葬よりも家族葬のほうが経済的な負担が少ないかというとそうでもなくて、一般葬は香典などで葬儀費用を賄える場合がありますが、家族葬は家族だけで支払いをすべて済ませなければなりません。4人家族で60万円の支払いとなると、かなりの負担になります。

また、直葬・火葬式も火葬前のお別れの時間が決まっているので、遅刻してしまった人が最後のお別れをできなかったなどのトラブルもあると聞きます」(武田氏)

どんな葬儀を選ぶかは、しっかりと考えておきたい。

■自治体によって火葬料が違う理由は?実は、葬儀費と火葬料は支払いが別だ。

東京23区の公営の火葬料は4万4000円(臨海斎場)と5万9600円(瑞江葬儀所)。民営だと9万円程度かかる。一方で、同じ東京都でも立川市の火葬料は無料だ。

実は自治体によって火葬料が違う!

火葬料は自治体によって大きく異なるが、その理由を武田氏が解説する。

「実際に火葬にかかる費用は、だいたいどこでも8万円程度です。では、なぜ料金が違うかというと各自治体が住民からいくらもらうかを決めて、それ以外の費用を税金で負担しているからです。

ですから、火葬料が無料の所も5万円くらいの所もあります。

東京都の民営の火葬場の料金が高いのは、維持管理費がかかっていること。最近は葬儀の形が変わってきて『葬儀にお金をかけない』『参列者が少ない』となると、火葬場の待合室を使わなくなったり、売店の売り上げが下がるので、経営を維持するために値上げせざるをえないのです」

実際、東京23区の民営の火葬料は、昨年6月に7万5000円から9万円に値上がりした。では、火葬料が高い地域から安い地域に遺体を持っていって火葬してもらうことは可能なのだろうか。

「公営の火葬場は管内以外の住民の火葬料金が割高に設定されています。東京23区でも7万~9万円程度と民営と料金がそんなに変わりません。それに長距離移動すれば霊柩車の料金が高くなります。また、住民を優先して受け入れることが多いので、火葬までに時間がかかることがあるんです」(武田氏)

そうなると、やはり自分の住んでいる地域の火葬場を利用することになる。しかし、死亡者数が過去最多を更新しているため、「火葬炉の予約がいっぱい」ということも多い。特に冬場は死亡者数が増えるので火葬場は混雑するという。それ以外にも火葬までの時間が長引く事情もある。

「一般的には2、3日後に火葬したいという希望が多いのですが、喪主や家族が企業などに勤めていると仕事の都合ですぐに葬儀・告別式をすることができない場合があります。

そして、仕事の都合上、できれば土日にお通夜、葬儀・告別式、火葬をやりたいということになると、1、2週間先の予約になるなど多様化してきています」(武田氏)

最近は火葬までの時間が長くなる傾向に!

そして、火葬までの時間が長引けば当然、お金もかかる。

「例えば、ご遺体を2日安置のところ1週間安置に延長する場合、30万円くらいの葬儀プランを選んでいても、安置のためのドライアイス代が1日1万円だとすると、プラス5万円で35万円になってしまいます」(吉川氏)

ポストコロナ時代の葬儀は大きく変わっている。家族のもしものことなど考えたくはないが「どんな葬儀をしたいのか」「どの葬儀社に頼むのか」は早めに決めておいたほうがいいのかもしれない。

取材・文/村上隆保 イラスト/はまちゃん

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。